山東省棲霞臺前地區控礦構造與找礦預測

廖小明 史宏江 孫曉東 許凱磊 王翠彭 吳佩鍵 李棟

摘要:膠東金礦集區是中國最大的金礦集區,具有良好的金成礦地質背景。膠東金礦集區內金礦床具有新太古界地層、中生代侵入巖及斷裂共同耦合控礦特征。臺前地區位于膠東金礦集區內,具有良好的成礦條件,已發現金礦床(點)受斷裂控制明顯。通過解析臺前地區控礦斷裂的幾何特征、力學性質、期次劃分,并與招平斷裂進行對比,結合典型礦床構造控礦特征及礦體賦存規律,對成礦規律進行了總結,統計了成礦要素,指出馬疃地區、馬家疃地區具有良好的找礦潛力。

關鍵詞:臺前—陡崖斷裂;控礦構造;金礦床;找礦預測;膠東金礦集區

中圖分類號:TD15?P618.51文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2020)06-0007-07doi:10.11792/hj20200603

臺前地區位于山東省膠東半島棲霞市,是膠東金礦集區的重要組成部分。隨著對膠東金礦集區研究的逐漸加深,前人提出了“膠東金集區內金礦床(點)沿中生代形成的北東向構造帶與基底北西向主干韌性剪切帶交匯復合地段集中分布,形成了宏觀上金礦床(點)東西呈帶、南北成串、集中成片的分布特征[1]”的觀點。近年來,在臺前地區圍繞臺前—陡崖斷裂開展了一系列的找礦勘查工作,取得了重大找礦突破,發現了笏山—西陡崖大型金礦床。本文通過總結近幾年的找礦勘查成果,對臺前地區開展控礦構造研究和成礦預測分析,以期為進一步找礦提供理論支撐。

1?區域地質背景

臺前地區位于膠東半島中北部,大地構造位置位于華北板塊(Ⅰ)膠遼隆起(Ⅱ)膠北隆起(Ⅲ)膠北斷隆(Ⅳ)棲霞—馬連莊凸起(Ⅴ)內。區域出露地層主要有古元古界粉子山群變粒巖系及白堊系萊陽群砂礫巖系(見圖1)。區域內花崗巖、片麻巖系出露廣泛。其中,中生代花崗巖與金成礦關系密切。

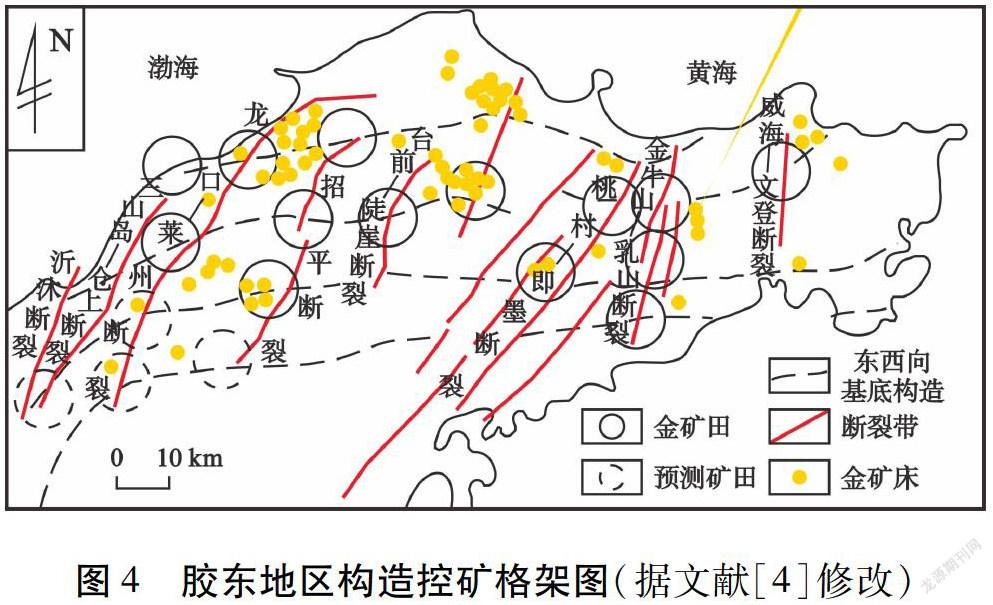

區域發育北東向深大斷裂,自西向東形成三山島—倉上、龍口—萊州、招平、臺前—陡崖、桃村—即墨、金牛山—乳山、威海—文登7條斷裂。近東西向基底構造與晚期北東向構造交匯處,是膠東金礦集區重要的金、銅、鉬等多金屬成礦地段[2]。區域成礦條件優越,已發現超大型、大型典型金礦床有三山島金礦床、焦家金礦床、臺上金礦床、大尹格莊金礦床、笏山—西陡崖金礦床、金青頂金礦床等。

2?研究區地質特征及構造解析

2.1?研究區地質特征

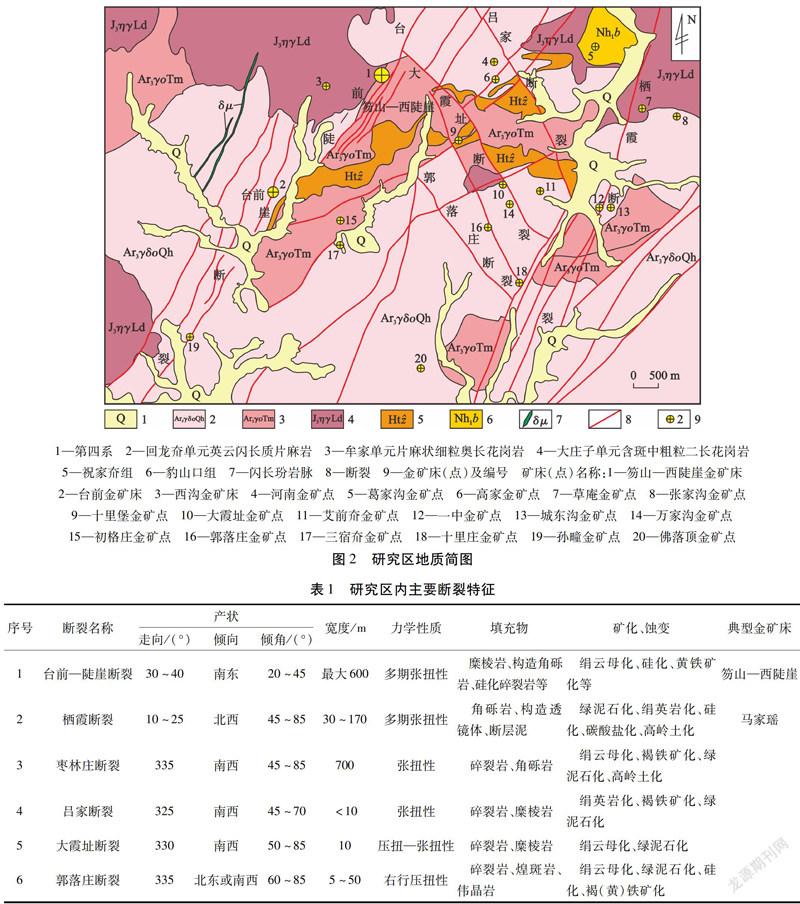

研究區內地層總體呈北東向展布(見圖2),出露地層主要為粉子山群祝家夼組(Ht)黑云變粒巖、長石石英巖,為一套遭受綠片巖相—低角閃巖相變質的碎屑巖—泥巖—碳酸鹽巖建造,受一系列北東向斷裂右行錯斷,巖石支離破碎,很不連續。在研究區北部有少量蓬萊群豹山口組(Nh1b)板巖出露,呈明顯層狀、互層狀產出。此外,沿河道、溝谷分布第四系(Q);研究區內巖漿巖十分發育,多呈巖基、巖株狀產出,主要出露新太古代棲霞序列回龍夼單元英云閃長質片麻巖(Ar3γδοQh)、譚格莊序列牟家單元片麻狀細粒奧長花崗巖(Ar3γοTm),以及中生代玲瓏序列大莊子單元含斑中粗粒二長花崗巖(J3ηγLd),中生代花崗巖是區內的主要賦礦圍巖。研究區內斷裂極為發育,不同時期、不同產狀、不同規模的斷裂遍布研究區,按走向主要分為北北東向、北東向及北西向3組(見表1),各斷裂均發育不同程度的礦化、蝕變。其中,臺前—陡崖斷裂和棲霞斷裂為區域性斷裂,棲霞斷裂僅在研究區東部邊緣局部出露,臺前—陡崖斷裂縱貫整個研究區,為主要成礦斷裂,沿斷裂已發現多個金礦床(點)。

2.2?構造解析

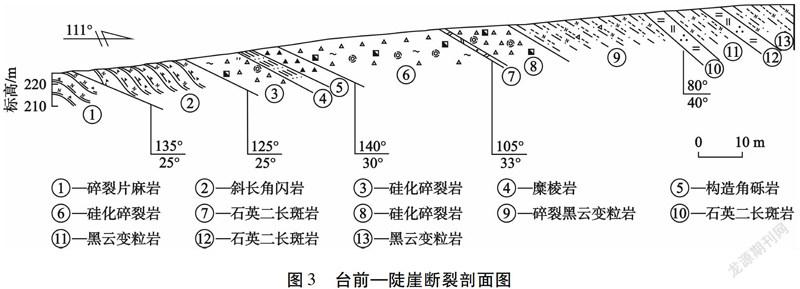

臺前—陡崖斷裂縱貫整個研究區,走向30°~40°,傾向南東,傾角20°~45°,目前研究區內發現該斷裂最大寬度約600 m,局部膨脹收縮、波狀起伏明顯,斷裂面往往沿各種巖體接觸帶或其附近分布,下盤發育北東向次級斷裂和少量近東西向次級斷裂。該斷裂內主要發育糜棱巖、構造角礫巖、硅化碎裂巖等(見圖3),蝕變發育硅化、絹英巖化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、綠泥石化、高嶺土化等。該斷裂具有多期構造活動疊加改造特征,早期以韌性變形為主,主要形成灰綠色糜棱巖和硅化碎裂巖;中期顯示為張性,主要標志是斷裂內的構造角礫成分主要是早期的糜棱巖及部分圍巖;晚期則具有明顯的壓扭性特征,形成大量灰白色糜棱巖和硅化碎裂巖,局部有早期產物殘留的透鏡體[3]。

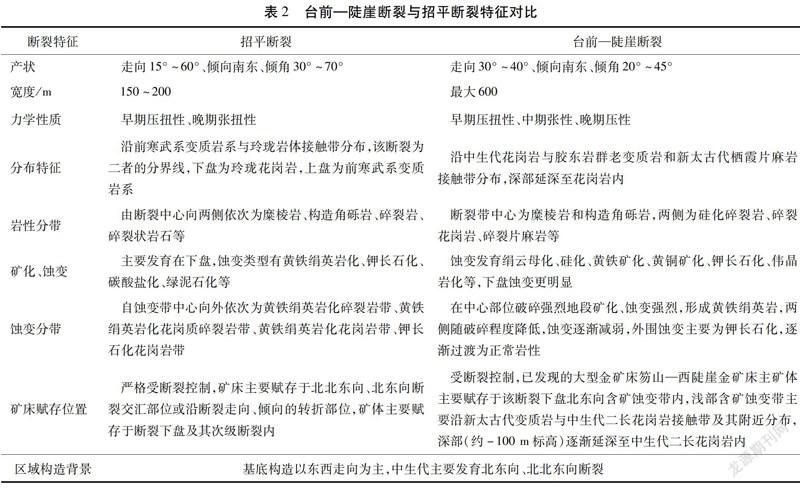

區域斷裂平面分布特征顯示,影響區域成礦的斷裂均呈北北東向或北東向展布(見圖4),自西向東依次分布有三山島—倉上、焦家、招平、臺前—陡崖、桃村—即墨、金牛山—乳山等斷裂。呈北東向展布的臺前—陡崖斷裂與三山島—倉上斷裂、焦家斷裂、招平斷裂呈近于等間距排列,顯示出統一構造應力場下剛性塊體受橫向擠壓橫斷的動力學特征,揭示臺前—陡崖斷裂具有同期成礦的構造活動特點[3]。臺前—陡崖斷裂展現的構造特征也顯示出其與膠東地區其他控礦構造具有相似性。通過與招平斷裂進行對比(見表2),臺前—陡崖斷裂具有與招平斷裂相似的構造特征和成礦背景。因此,臺前—陡崖斷裂應同樣具有導礦、控礦、賦礦屬性,應為臺前地區控礦構造。

3?典型礦床構造控礦分析

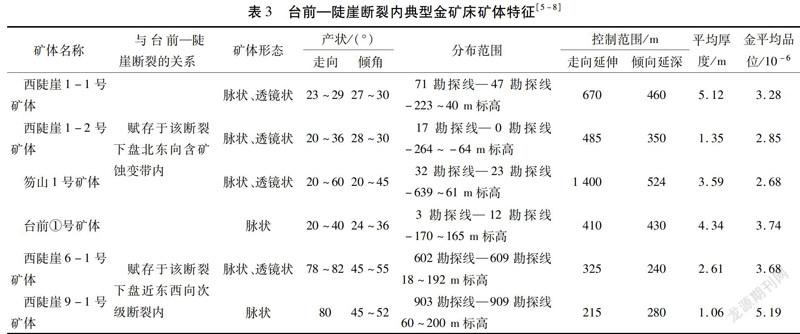

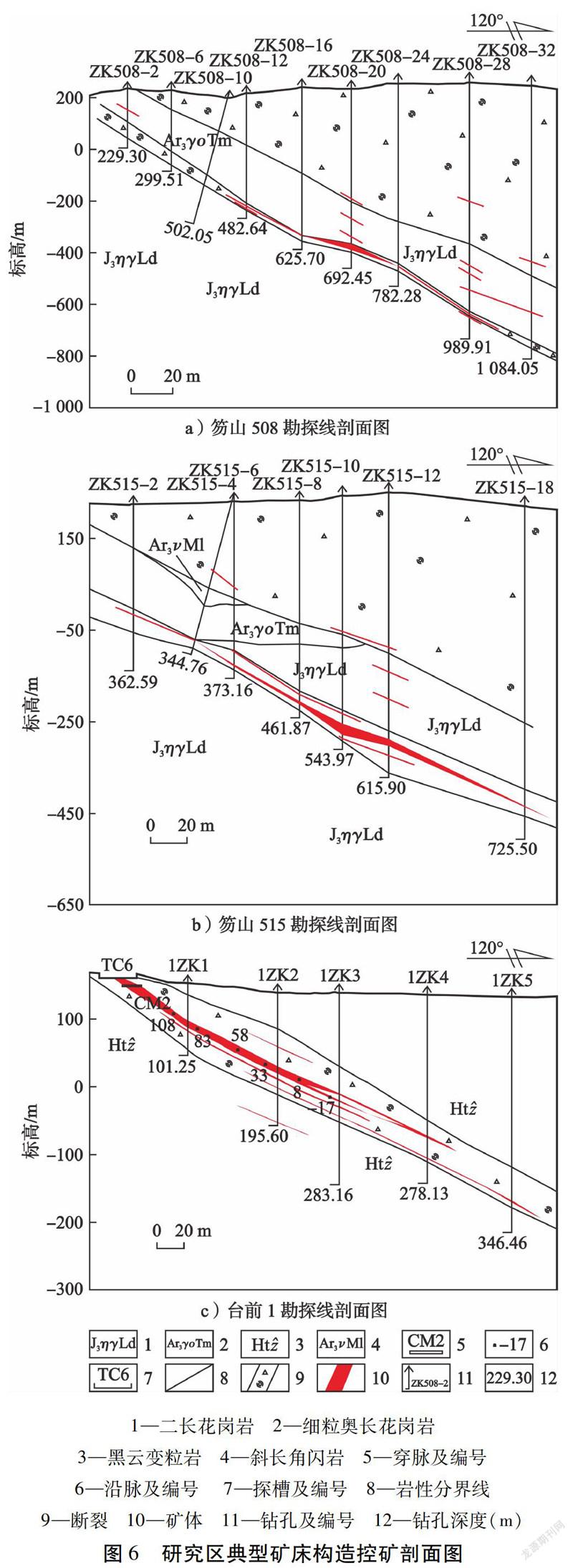

臺前—陡崖斷裂為研究區主要的控礦、容礦構造,斷裂內熱液礦化普遍發育,沿斷裂已發現多個礦床(點)。其中,典型金礦床為臺前金礦床和笏山—西陡崖金礦床。礦體主要賦存于臺前—陡崖斷裂下盤北東向含礦蝕變帶內,臺前金礦區位于笏山—西陡崖金礦區沿臺前—陡崖斷裂走向延伸的南西部(見圖5)。此外,西陡崖6-1號、9-1號礦體則賦存于該斷裂下盤近東西向次級斷裂內。通過前期的找礦勘查工作,總結礦體富集主要有以下幾點特征:①主礦體走向與臺前—陡崖斷裂走向基本一致(見表3);走向上,礦體形態多呈脈狀、透鏡狀,具尖滅再現、分支復合特征;②礦體多位于臺前—陡崖斷裂下盤中生代二長花崗巖與老變質巖接觸帶附近的中生代二長花崗巖內發育的斷裂內;③多為隱伏礦體,地表礦體沿走向未出露或出露規模較小、不連續,深部礦體沿走向延伸較大;④礦體傾角與臺前—陡崖斷裂傾角基本一致,且深部礦體延深傾角隨臺前—陡崖斷裂傾角變化局部變緩或變陡(見圖6),礦體在傾向上多呈脈狀、透鏡狀,膨脹狹縮、分支復合、尖滅再現的特點更為明顯;⑤礦體傾角由陡變緩處礦體厚度增加,品位提高;⑥中生代二長花崗巖與新太古代變質巖系接觸帶附近,當有斷裂通過時,該處礦體厚度變大、品位提高或有多條平行礦體產出。

4?成礦規律

4.1?成礦地質作用

結合研究區內典型金礦床——笏山—西陡崖金礦床成礦特征,認為成礦環境、構造背景、礦化、蝕變是成礦的重要要素,巖石結構、巖石類型、成礦時代、控礦構造等為必要要素(見表4)。

研究區內典型金礦床為中低溫熱液型金礦床,出露主要巖性為二長花崗巖,呈中細粒—含斑—斑狀—粗斑結構,初步判斷與金成礦作用相關的成礦地質體為玲瓏巖體[2-3,9]。

研究區內主要成礦構造為臺前—陡崖斷裂,該斷裂帶發育在玲瓏巖體與棲霞英云閃長質片麻巖接觸帶附近,巖石組合為糜棱巖、構造角礫巖和硅化碎裂巖等,具有舒緩波狀,壓扭性特點。

研究區內蝕變主要為鉀長石化、絹英巖化、硅化、碳酸鹽化等熱液蝕變,礦石類型主要為破碎帶蝕變巖型。研究區內蝕變-礦化事件時序為:鉀化→絹英巖化/硅化/石英硫化物脈→方解石脈。在主干斷裂下盤,由斷裂向外其蝕變類型為絹英巖化、硅化、鉀化,受主干斷裂下盤的次級斷裂控制,在遠離主干斷裂的花崗巖內亦發育脈狀絹英巖化和脈狀硅化[2-3,9]。

4.2?成礦規律

研究區經歷了中生代復雜成巖成礦演化過程,形成了一系列中小型金礦床。金礦床的形成往往受多種因素控制,反映其時空分布無不受區域性構造和巖漿巖侵入活動制約。通過綜合分析膠東地區主要巖體和金礦床的同位素年齡數據,認為膠東地區金成礦作用明顯集中于115.0~122.5 Ma[10-11]。在空間分布上,蝕變、礦化分帶往往與構造分帶協調對應,呈現三位一體特征。

4.2.1?控礦規律

研究區侵入巖、構造兩大因素對金礦床類型及分布的控制顯示出明顯的規律性。

1)玲瓏、郭家嶺巖體對金礦床的控制明顯。絕大多數金礦床分布于這兩大巖體的周邊及內部,即使未直接分布于其內,也與巖體的距離不遠:棲霞金礦床分布于棲霞片麻巖內,但距離北部郭家嶺巖體并不遠[12];笏山—西陡崖金礦床直接賦存于玲瓏巖體內,顯示了玲瓏、郭家嶺巖體對金礦床形成的整體控制作用。

2)區域上,北東向斷裂對金礦床的控制作用非常明顯。金礦床賦存于北東向斷裂內,且多數位于斷裂下盤,具有大斷裂控制大型金礦床,中、小型斷裂控制中小型金礦床的特點。臺前—陡崖斷裂控制著研究區內笏山—西陡崖金礦床及臺前金礦床的分布,次級斷裂內僅賦存小型金礦床或金礦(化)點。

4.2.2?礦床空間分布與變化規律

區域上,北東向斷裂疊加在近北西向基底壓性構造之上,北東向斷裂成礦前經歷了左行壓扭作用,成礦期經歷了右行張扭作用,成礦后又經歷了左行壓扭作用[12]。因此,金礦床(點)在區域分布上表現出南北成帶、東西成行、交匯集中成片的分布規律。研究區內金礦床在空間分布上,主要分布于玲瓏巖體和棲霞片麻巖接觸帶的臺前—陡崖斷裂中。金礦床在空間分布上與玲瓏巖體關系更為密切。

4.2.3?礦體產出規律

1)礦體的側伏規律。由于受成礦時右行張扭性控礦構造控制,研究區內礦體普遍延深大于延長,產狀基本一致、受斷裂控制的礦體側伏方向具有一致性:笏山—西陡崖金礦床與臺前金礦床受走向北東、傾向南東的斷裂控制,礦體呈現向南西側伏的現象[2-3,9]。

2)礦體賦存在控礦斷裂的引張擴容段。平面上,斷裂走向方位角增大地段是適宜成礦物質富集的引張擴容空間[2,9];斷裂交匯處、主斷裂分支復合處是成礦的有利部位,其中靠近主干斷裂的位置更有利于礦體的賦存。剖面上,斷裂傾角變化部位常形成厚大礦體。

3)礦體尖滅再現、分支復合規律。笏山—西陡崖金礦區常見礦體有尖滅再現特點,是受斷裂擴容空間及熱液脈動式運移的影響形成的,更深層次原因是礦體賦存空間形態規模的不穩定性,一般來說是局部擴容空間礦體較為厚大,擠壓空間則變薄甚至礦化中斷[2,9,12]。因此,平面上沿礦體走向延伸方向出現礦化的強弱交替變化,礦體間形成無礦間隔;剖面上,受斷裂應力性質及熱液活動影響,礦體傾向深部延深上出現尖滅再現,形象地把這種成礦方式稱為階梯式成礦[11]。

4.3?找礦標志

1)構造標志:北東向、北北東向和北西向斷裂,尤其是脆性斷裂和韌性剪切帶疊加部位是成礦的有利地帶;臺前—陡崖斷裂是區域性導礦、控礦、容礦構造,在其下盤發育與主斷裂大致平行的北東向及近東西向次級斷裂是成礦有利地段。

2)巖性界面標志:在膠東地區,中生代二長花崗巖與金成礦關系極為密切,臺前—陡崖斷裂沿新太古代老變質巖和中生代二長花崗巖接觸帶及附近分布,已發現的典型金礦床位于接觸帶附近,是賦礦有利部位,中生代二長花崗巖內部及其外接觸帶復雜的脈巖高密集區,亦是成礦有利地段。

3)礦化蝕變標志:含礦蝕變帶受構造控制,具多期性、分帶性,蝕變強度由含礦蝕變帶中部向兩側逐漸減弱;成礦前蝕變主要為鉀化、青磐巖化,在構造外圍形成一個龐大的面形含礦蝕變帶,是金礦區外圍的找礦標志;成礦期蝕變主要沿斷裂分布,主要有硅化、絹云母化、黃鐵礦化,三者往往組成黃鐵絹英巖,是找礦的直接標志。

5?找礦預測

1)研究區內臺前—陡崖斷裂縱貫全區,臺前金礦床和笏山—西陡崖金礦床為典型金礦床,已圈定的臺前主礦體沿走向的北東部未封閉;同樣,笏山主礦體沿走向的南西部亦未封閉。馬疃地區位于臺前、笏山—西陡崖金礦區之間,臺前—陡崖斷裂在馬疃地區沿中生代二長花崗巖與古元古代粉子山群變質巖、新太古代棲霞序列接觸帶分布,地表斷裂發育部位已發現礦化、蝕變現象,馬疃地區與臺前、笏山—西陡崖金礦區具有相同的成礦地質條件,具有很大的找礦潛力,可作為下一步找礦靶區。

2)臺前—陡崖斷裂與近于等間距排列的三山島—倉上斷裂、焦家斷裂、招平斷裂具有相似的動力學特征和構造層次性,是同成礦期構造活動形成的產物,而三山島金礦區、焦家金礦區控制礦體標高均在-1 100 m以下[9,13],臺前—陡崖斷裂控制的笏山—西陡崖金礦區受礦權范圍限制,現主礦體控制標高為-639~61 m,傾向延深未封閉;在笏山主礦體深部,馬家疃地區508勘探線施工2個鉆孔,均見工業礦體,控制標高約為-1 000 m,深部延深穩定,礦化、蝕變強烈,金品位具有變高的趨勢[14];笏山礦權范圍外,在主礦體532勘探線深部施工鉆孔ZK532-32和ZK532-34,-700~-500 m標高見工業礦體,尤其在鉆孔ZK532-34處礦體產狀變緩,厚度變大、品位變高,且深部沿傾向延深礦體仍未封閉(見圖7)。因此,臺前—陡崖斷裂深部具有很大找礦前景,笏山—西陡崖—馬家疃段深部可能存在第二富礦帶,亦可作為下一步找礦靶區。

3)目前,在臺前—陡崖斷裂下盤發現含礦蝕變帶嚴格受北東向次級斷裂控制,產狀與斷裂產狀一致。笏山—西陡崖金礦區發育規模不等的含金蝕變帶數十條,成群出現,組成多個礦體群。發現的主礦體走向均為北東向,且均賦存于陡崖—臺前斷裂下盤約500~1 500 m。因此,在臺前—陡崖斷裂下盤約500~1 500 m是今后找礦的重要地段。

6?結?論

1)臺前—陡崖斷裂是研究區內主要的區域性斷裂,與膠東金礦集區的招平斷裂具有相似的構造特征和成礦背景,是重要的控礦和導礦構造,其下盤發育的北東向和近東西向次級斷裂是礦體聚集賦存的有利位置。

2)研究區內金礦床受構造和巖性兩大因素聯合控制,臺前—陡崖斷裂及其北東向、近東西向的次級斷裂是直接的找礦標志,臺前—陡崖斷裂與新太古代老變質巖和中生代二長花崗巖接觸帶交匯,也是臺前地區重要的找礦標志。蝕變發育硅化、絹云母化、黃鐵礦化及黃鐵絹英巖化,對尋找金礦床具有重要指示意義。

3)馬疃地區和馬家疃地區找礦潛力較大,具有較好的找礦前景。馬疃地區位于臺前金礦區主礦體與笏山—西陡崖主礦體走向延伸之間,在該地區臺前—陡崖斷裂沿中生代二長花崗巖與古元古界粉子山群變質巖、新太古代棲霞序列接觸帶分布,且具有礦化、蝕變現象,成礦條件與臺前金礦區和笏山—西陡崖金礦區相同。笏山—西陡崖金礦區主礦體深部延深至馬家疃地區,經鉆孔揭露礦體深部延深較穩定。在今后的金礦勘查中應加強對馬疃地區和馬家疃地區的勘查工作。

[參 考 文 獻]

[1]?倪振平,田京祥,王來明,等.山東省重要礦產區域成礦規律[M].濟南:山東科學技術出版社,2016.

[2]?丁正江,孫緒德,吳鳳萍,等.山東省棲霞礦田金礦成礦規律及中深部找礦方向研究報告[R].煙臺:山東省第三地質礦產勘查院,2015.

[3]?肖東石,謝軍民,孫偉清,等.山東省棲霞市陡崖—臺前斷裂帶金礦成礦研究及找礦效果[R].煙臺:山東省核工業二七三地質大隊,2013.

[4]?宋明春,徐軍祥,王沛成.山東省大地構造格局和區域地質構造演化[M].北京:地質出版社,2009.

[5]?廖小明,謝軍民,康桂銘,等.山東省棲霞市笏山礦區金礦詳查報告[R].煙臺:山東省核工業二七三地質大隊,2012.

[6]?曹鐵生,劉冬生,謝軍民,等.山東省棲霞市臺前礦區深部金礦詳查報告[R].煙臺:山東省核工業二七三地質大隊,2011.

[7]?曹鐵生,史宏江,康桂銘,等.山東省棲霞市西陡崖礦區1號礦帶金礦詳查報告[R].煙臺:山東省核工業二七三地質大隊,2012.

[8]?史宏江,徐懷峰,趙亞斌.山東省棲霞市西陡崖礦區6、9號帶金礦詳查報告[R].煙臺:山東省核工業二七三地質大隊,2010.

[9]?丁正江,孫緒德,戴金和,等.山東省棲(霞)、蓬(萊)、福(山)地區金及多金屬礦成礦規律及成礦預測研究報告[R].煙臺:山東省第三地質礦產勘查院,2014.

[10]?孫豐月.膠東中新生帶區域構造演化與成礦[J].長春地質學院學報,1994,24(4):378-384.

[11]?姚鳳良,劉連登,孔慶存,等.膠西北部脈狀金礦[M].長春:吉林科學技術出版社,1990.

[12]?王來明,田京祥,倪振平,等.山東省金礦資源潛力評價成果報告[R].濟南:山東省地質調查院,2011.

[13]?田京祥.山東省找礦突破戰略行動深部找礦進展報告[R].濟南:山東省地質科學研究院,2017.

[14]?史宏江.山東棲霞馬家疃金礦區地質特征及找礦前景分析[J].山東國土資源,2016,32(10):5-11.