老撾那烏東金礦床地質特征及找礦潛力分析

李小飛 劉國榮 肖淳 閆常魁 趙輝 林英昌

摘要:那烏東金礦床位于墨江—黎府晚古生代—早中生代金銅鉛鋅成礦帶上。礦體賦存于北東向韌—脆性剪切帶及北西向—北北西向張性控礦斷裂中,礦體類型主要為殘坡積紅土型、構造蝕變巖型、構造破碎帶型,圍巖蝕變主要有硅化、黃鐵礦化、方解石化及次生褐鐵礦化、高嶺土化、孔雀石化等。通過與墨江—薩納坎一帶的典型礦床對比,認為那烏東金礦床為淺成中低溫熱液破碎蝕變巖型金礦床。綜合分析認為,那烏東金礦區Ⅳ礦段,Ⅱ、Ⅴ礦段已發現礦體的走向和傾向方向,Ⅰ礦段深部具有良好的找礦潛力。

關鍵詞:地質特征;找礦潛力;成礦模式;找礦標志;那烏東金礦床

中圖分類號:TD11?P618.51文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2020)06-0027-05?doi:10.11792/hj20200606

那烏東金礦床行政區劃屬于老撾人民民主共和國(下稱“老撾”)萬象省孟買縣,位于首都萬象市北西方向約200 km。自礦權人2012年獲得那烏東金礦床探礦權以來,中國黃金集團地質有限公司不斷為其進行著地質勘查服務工作,首先通過地質測量、水系沉積物測量、土壤地球化學測量快速圈定找礦靶區,之后施工槽探工程進行異常查證,發現了礦化地段,隨后在礦化地段由疏到密地開展工程控制。目前,已探明資源量表明該礦床規模達中型,且仍具有良好的探礦前景。本文通過系統地闡述那烏東金礦床地質特征,總結成礦模式,并對找礦潛力進行分析,以期為進一步找礦提供理論支撐。

1?區域及礦區地質概況

那烏東金礦床大地構造位置處于特提斯構造域之南海印支地塊北西側墨江—黎府火山島弧帶內。區域出露地層以泥盆系—中三疊統為主。海西期北東向斷裂貫穿全區,印支期—燕山期板塊對接,北西向構造大規模發育,形成區域性大型剪切帶,與原北東向斷裂疊加復合。晚二疊世為火山弧發育期,發育一套碎屑巖、碳酸鹽巖、玄武巖、安山巖及火山碎屑巖,并伴隨大量海西期花崗巖侵入。復雜的演化過程表明該區域具有良好的成礦條件。區域內典型礦床有老撾的帕奔剪切帶型金礦床、班康姆矽卡巖型銅金礦床、南坡淺成中低溫熱液型金礦床、薩納坎金礦床(石英脈型、矽卡巖型),以及泰國的黎府普桐達埃斑巖型銅礦床等[1-5]。

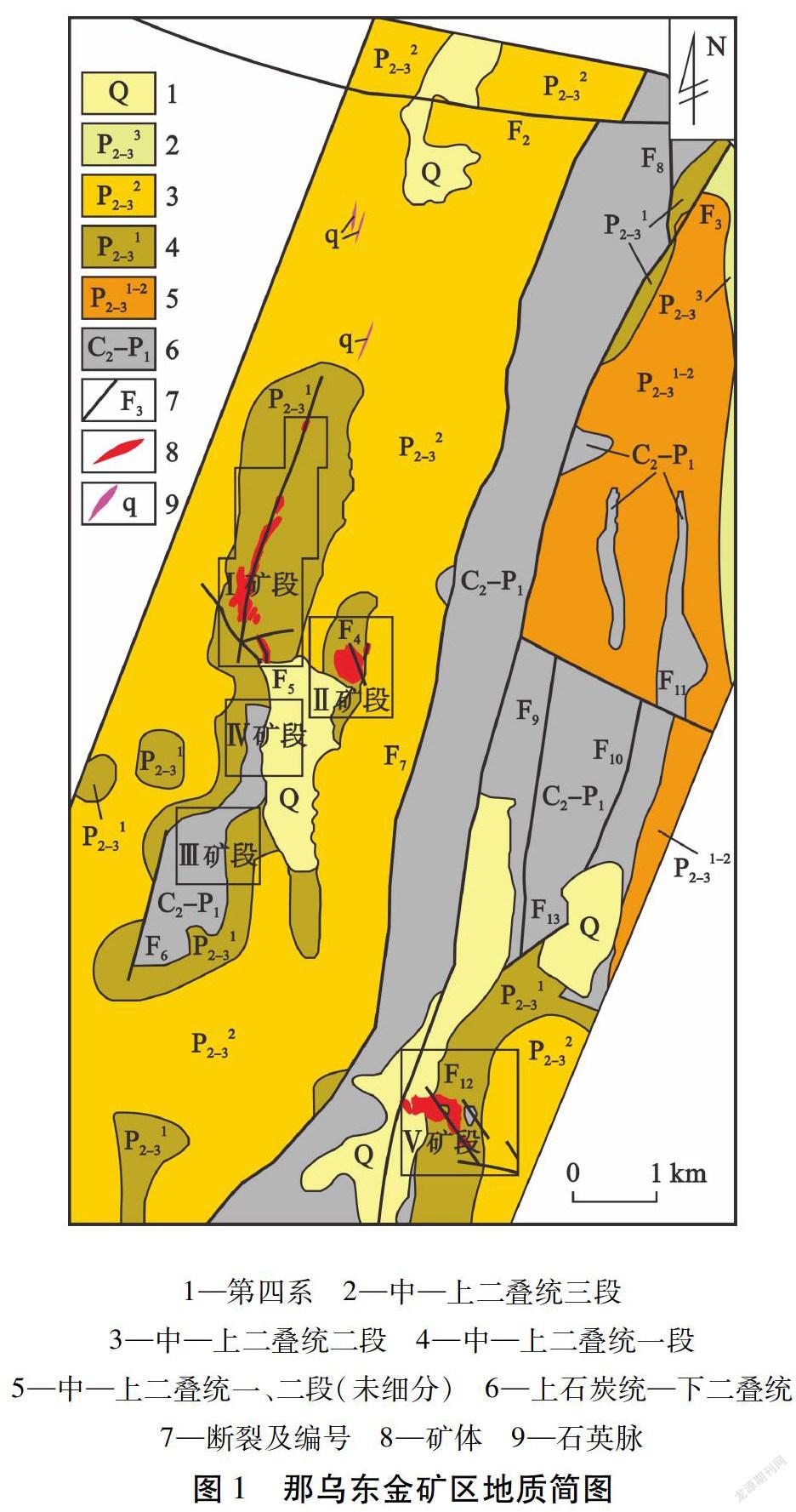

礦區出露地層主要為上石炭統—下二疊統(C2-P1)灰巖,中—上二疊統分為3段,一段(P2-31)巖性主要為粉砂質泥巖、變質砂巖、硅化沉凝灰巖,二段(P2-32)巖性主要為碳質板巖、泥質板巖夾碳質細砂巖、變質砂巖,三段(P2-33)巖性主要為變質砂巖、含粉砂泥巖、泥巖,以及第四系(Q)(見圖1),地層總體走向北東。礦區位于懷坎—頗里拉克復向斜西翼近核處,斷裂、褶皺較為發育。受其影響,地層產狀變化較大,構造形跡主要為斷裂、節理、角礫巖帶、層間破碎帶及層間揉皺、撓曲等。礦區內尚未發現巖漿巖出露。

2?礦床地質特征

2.1?礦體特征

礦區內共劃分了5個礦段(Ⅰ—Ⅴ)。目前,已有3個礦段(Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ)發現了礦體(見圖1)。礦體類型主要有3種,分別為殘坡積紅土型、構造蝕變巖型、構造破碎帶型。

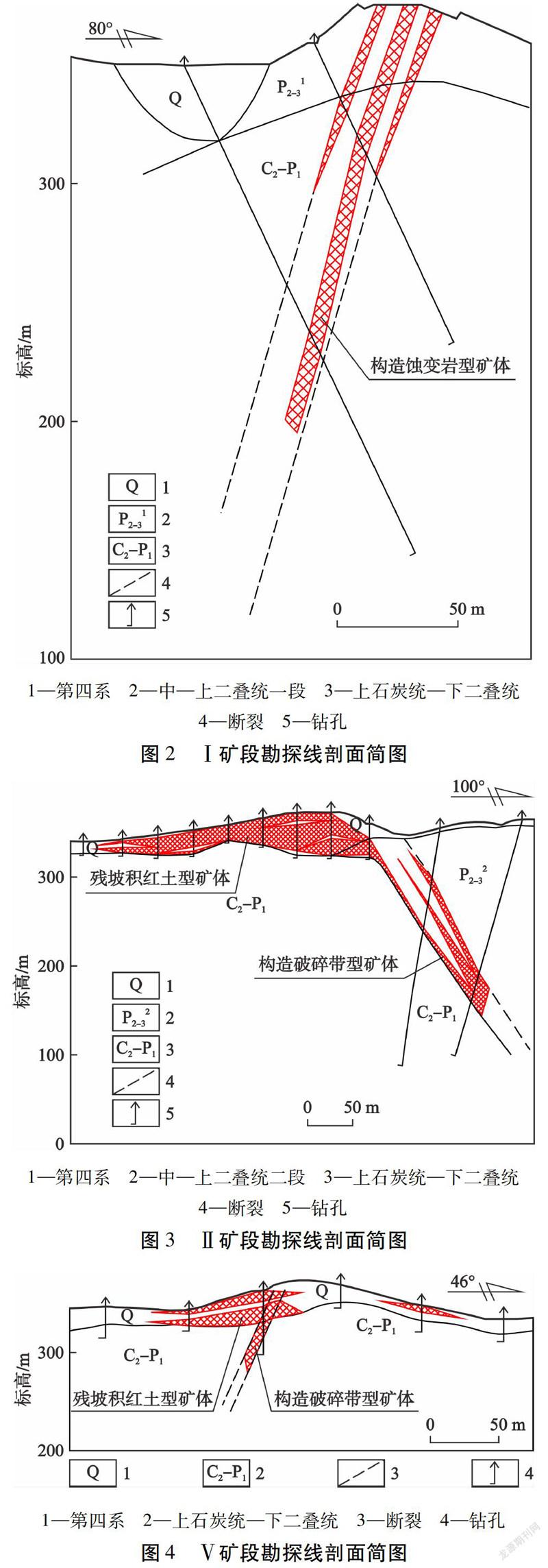

Ⅰ礦段內礦體主要為構造蝕變巖型(見圖2),賦存于上石炭統—下二疊統硅化灰巖、中—上二疊統一段硅化沉凝灰巖、泥質粉砂巖中,地表局部發現殘坡積紅土型礦體。礦體受北東向韌—脆性剪切帶、北西向—北北西向斷裂及構造交匯部位控制,呈脈狀,傾向260°~280°,傾角67°~80°,總體長1 069 m,厚2~11 m,最大延深251 m(未封閉),金品位0.10×10-6~15.05×10-6,具有分支復合、膨脹狹縮特征。構造蝕變巖型金礦體主要與硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化關系密切。

Ⅱ、Ⅴ礦段近地表礦體為殘坡積紅土型礦體(見圖3、4),賦存于第四系中。礦體呈近水平層狀,厚2~75 m,金品位0.10×10-6~60.90×10-6。礦石中常見褐鐵礦化、硅化,少量黃鐵礦化。礦體淺部多發育鐵質結核及硅化巖石碎塊,個別鉆孔中可見深部發育黃鐵礦化。

Ⅱ礦段個別探槽及Ⅱ、Ⅴ礦段個別鉆孔深部可見發育構造破碎帶型礦體,目前控制規模較小。礦體賦存于構造破碎帶中,主要含礦巖性為斷層泥及角礫,黃鐵礦化較為發育。賦礦圍巖主要為中—上二疊統二段碳質板巖、泥質板巖、變質砂巖。礦體厚2~30 m,金品位0.24×10-6~11.05×10-6。

圍巖蝕變主要有硅化、黃鐵礦化、方解石化及次生褐鐵礦化、高嶺土化、孔雀石化等。

2.2?礦石特征

按礦物組合的不同,礦石主要分為含砂礫亞黏土型、含金硅化蝕變巖型2種,前者見于殘坡積紅土型礦體、構造破碎帶型礦體中,后者見于構造蝕變巖型礦體中。

含砂礫亞黏土型礦石中金屬礦物主要為赤鐵礦、褐鐵礦、黃鐵礦,其次為毒砂,少量黃銅礦、孔雀石等。脈石礦物主要為石英、水云母、高嶺石,其次為斜長石、綠泥石、磷灰石,少量碳質、鐵泥質等。金元素主要以獨立礦物形式賦存于自然金中,呈片狀、不規則粒狀,零星分布于礦石中,粒度小于0.1 mm,少量以類質同象或微細粒包裹體形式賦存于黏土、石英、長石、黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦等礦物中。

含金硅化蝕變巖型礦石中金屬礦物主要為褐鐵礦和臭蔥石,其次為黃鐵礦,少量黃銅礦、斑銅礦、銅藍等。脈石礦物主要為石英,其次為白云母,少量鉀長石、碳質、方解石、綠泥石、重晶石等。金礦物主要為自然金,其次為銀金礦;金礦物多與臭蔥石緊密共生,其次與褐鐵礦、石英、白云母、綠泥石等共生。礦石中包裹金約占67 %,裂隙金、粒間金占33 %,金粒度多≤2 μm。

含砂礫亞黏土型礦石結構主要為顯微鱗片變晶結構、角礫狀結構,其次為膠狀結構、自形—半自形—他形粒狀結構,礦石構造以網脈狀構造、土塊狀構造為主,其次為混雜礫狀構造、條帶狀構造。

含金硅化蝕變巖型礦石結構主要為泥質結構、含凝灰質泥質結構,礦石構造以細脈浸染狀—脈狀構造、浸染狀—稠密浸染狀構造、團塊狀構造、角礫狀構造為主。

3?找礦潛力分析

3.1?成礦模式

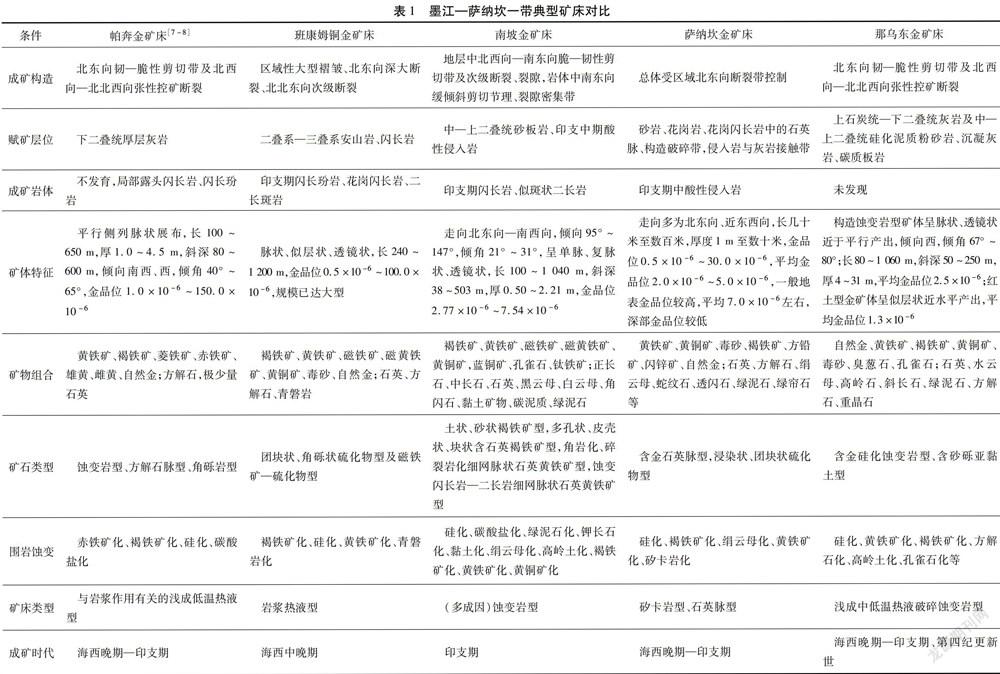

通過將那烏東金礦床與墨江—薩納坎一帶的典型礦床進行對比發現,這些礦床具有一定的相似性(見表1):薩納坎金礦床、南坡金礦床、班康姆銅金礦床在礦床成因上均與中酸性巖體有密切聯系,帕奔金礦床雖未見到含礦巖體,但稀土及同位素地球化學等特征綜合研究表明其成礦與巖漿作用有關[6];那烏東金礦床成礦構造環境與帕奔金礦床、班康姆銅金礦床相似,而賦礦巖性又綜合了帕奔金礦床的灰巖及南坡金礦床的變質砂巖、板巖等。

那烏東金礦床、班康姆銅金礦床、薩納坎金礦床等主要形成于碰撞造山后期。晚二疊世早期,洋殼開始向陸殼碰撞,洋盆西部大部分地區發生了北北東向褶皺隆升,使得墨江—薩納坎一帶形成與其同向的韌—脆性剪切帶。晚二疊世晚期,北東向斷裂產生壓扭性活動形成深大斷裂,剪切活動形成一系列北北西向張性斷裂。隨著碰撞造山的持續進行,伴隨強烈的基性—中酸性火山活動,噴發形成大量安山巖(班康姆銅金礦床賦礦地層);在火山活動后期,中酸性侵入巖活動較強烈,主要形成閃長巖(南坡金礦床、薩納坎金礦床含礦巖性之一)、花崗閃長巖、二長巖等。中酸性巖漿巖的侵入不但為成礦元素富集提供了大量的熱源,同時也提供了大量的成礦物質。由于賦礦圍巖地球化學特征不同,最終形成了矽卡巖型、構造破碎蝕變巖型、構造充填型、石英脈型等礦體。目前,認為那烏東金礦區構造破碎帶型、構造蝕變巖型礦體的成礦時代為海西晚期—印支期,該礦床為產于淺變質碎屑巖或灰巖中的淺成中低溫熱液破碎蝕變巖型金礦床。該時期的構造破碎帶及裂隙帶內聚集形成的原生礦體,為后來的風化成礦作用提供了成礦物質。第四紀更新世,構造運動、風化作用等導致含礦原巖石崩解、破碎,含礦原巖的殘坡積物經化學風化后,形成具有分帶性的紅土層。金元素經活化、遷移,富集于地下潛水面附近,形成殘坡積紅土型礦體。

根據墨江—黎府晚古生代—早中生代金銅鉛鋅成礦帶的地質演化過程[2],結合班康姆銅金礦床、南坡金礦床、那烏東金礦床及薩納坎金礦床的成礦特征,認為巴萊—薩納坎一帶金礦床成礦模式見圖5。

3.2?找礦標志與找礦潛力

找礦標志主要有:①地形地貌標志:低緩丘陵(殘丘)、隴崗地貌對殘坡積紅土型礦體保存有利;②巖性標志:第四系中褐紅色黏土層中的硅帽、鐵帽是殘坡積紅土型礦體的直接找礦標志;③化探異常標志:有Au元素的原生、次生暈異常存在,出現Au-Ag-As-Sb-Cu組合異常更為有利,當殘坡積中出現金異常值達40×10-9~100×10-9或以上的完整異常,且濃度分帶及濃集中心明顯時,有望找到殘坡積紅土型礦體;④蝕變標志:強硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化是尋找構造蝕變巖型礦體的重要標志;⑤構造標志:北東向、北西向斷裂的走向及傾向方向、斷裂交匯部位,特別是構造帶上巖性突變易形成地球化學障的位置,均為重要構造標志。

通過系統地總結那烏東金礦區找礦標志,認為其找礦潛力如下:①結合化探異常的分布,Ⅳ礦段位于Ⅰ礦段礦體向南的延伸方向,化探異常面積大,濃度分帶及濃集中心較明顯,局部金異常值達100×10-9以上時,暗示該位置存在礦化帶或礦體的可能性很大;②對Ⅱ、Ⅴ礦段已發現的構造破碎帶型礦體,沿走向和傾向繼續探索,具有進一步尋找原生礦體的潛力;③Ⅰ礦段深部灰巖中發現構造蝕變巖型礦體,結合巴萊—薩納坎一帶金礦床成礦模式,認為那烏東金礦區深部具有形成與薩納坎金礦床相同類型礦體的潛力,應加強對深部延深礦體的探索,可能會探獲矽卡巖型礦體與石英脈型礦體。

4?結?論

1)那烏東礦床金礦體賦存于北東向韌—脆性剪切帶及北西向—北北西向張性控礦斷裂中,賦礦地層主要為上石炭統—下二疊統、中—上二疊統一段、二段。礦體類型主要為殘坡積紅土型、構造蝕變巖型、構造破碎帶型,礦石類型主要為含砂礫亞黏土型、含金硅化蝕變巖型。該礦床類型為淺成中低溫熱液破碎蝕變巖型。

2)Ⅳ礦段化探異常面積大,濃度分帶及濃集中心較明顯,局部金異常值高處具有較好的找礦潛力;Ⅱ、Ⅴ礦段已發現礦體的走向和傾向方向具有尋找原生礦體的潛力;Ⅰ礦段深部具有尋找矽卡巖型礦體與石英脈型礦體的潛力。

[參 考 文 獻]

[1]?趙廷朋,何國朝,陸家海.老撾典型金礦床特征及成礦模式[J].礦產與地質,2013,27(增刊1):41-46.

[2]?朱延浙,吳軍,胡建軍,等.老撾地質礦產概論[M].昆明:云南科技出版社,2009.

[3]?李興振,劉朝基,丁俊.大湄公河次地區構造單元劃分[J].沉積與特提斯地質,2004,24(4):13-20.

[4]?胡熊偉,吳良士.老撾人民民主共和國地質特征與區域成礦[J].礦床地質,2009,28(1):104-106.

[5]?李景春,徐床國,龐慶邦.老撾人民民主共和國地質礦產概況[J].貴金屬地質,2000,9(4):235-239.

[6]?李會愷,張翔君,王軍.老撾瑯勃拉邦爬奔金礦礦床地質及成因探討[J].云南地質,2011,30(3):280-284.

[7]?牛英杰,孫宏巖,王居松,等.老撾帕奔金礦成礦流體特征及成因類型[J].地質找礦論叢,2017,32(2):317-323.

[8]?張瑞華,張寶華,劉禧超,等.老撾瑯勃拉邦省巴烏縣帕奔金礦構造變形特征及控礦規律[J].地質找礦論叢,2012,27(3):341-348.