地質雷達在公路隧道巖溶超前探測中的應用

劉友 康星

摘 要:巖溶的超前探測對可溶巖地區(qū)隧道施工意義重大。地質雷達法是一種快速高效、分辨率高、成本低的超前探測方法,非常適合于巖溶的超前探測。本文主要介紹了地質雷達的基本原理,地質雷達超前探測方法,以及在地質雷達法在中冕公路小相嶺隧道施工巖溶超前探測中的應用效果分析,以期為今后該地區(qū)類似地質條件的隧道巖溶探測提供一定的參考。

關鍵詞:地質雷達;超前探測;巖溶

中圖分類號:U452.11 文獻標識碼:A

0 引言

在碳酸鹽巖等可溶巖發(fā)育的地區(qū),巖溶是隧道建設最大的風險源。現有的技術手段在地勘階段對隧道穿越地層的圍巖狀況難以作出準確全面的評價。隧道掌子面前方是否發(fā)育巖溶的不確定性,一旦鉆遇巖溶,極易引起突泥、涌水、塌方等災害,對施工安全、質量、工期等均會造成不同程度的影響。因此,巖溶的超前探測對可溶巖發(fā)育地區(qū)的隧道施工具有十分重要的指導意義。

地質雷達作為一種成熟的超前地質預報手段,具有分辨率高、掃描速度快、圖像直觀便于解譯等優(yōu)點,已廣泛應用于各類不良地質體的預報當中[1]。近年來,地質雷達在巖溶隧道超前探測中的應用越來越廣泛,取得了良好的應用效果,積累了大量的工程經驗[2-4]。無論是填充型巖溶還是空溶腔,由于溶腔內的物質與周圍圍巖存在明顯的物性差異,在溶腔輪廓面處電磁波均有強烈反射,因此地質雷達法非常適合于巖溶的超前探測。在前期中長距離物探預報的基礎上,通過地質雷達法對物探異常區(qū)段進行短距離超前探測,進一步確定異常體的大小及空間展布特征,結合已開挖段落的巖性特征,對異常進行綜合判斷解譯,必要時再增加超前鉆孔,可對掌子面前方巖溶作出較為全面的預報,為隧道施工提供必要的參考信息。

本文主要介紹了地質雷達的基本原理,地質雷達超前探測方法,以及在中冕公路小相嶺隧道施工巖溶超前探測中的應用效果。

1 地質雷達的基本原理

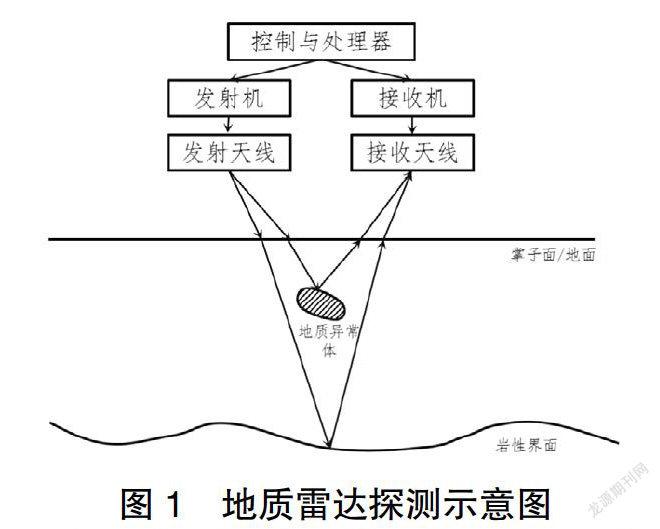

地質雷達是一種利用高頻脈沖電磁波來探測目標地質體位置及展布特性的地球物理方法,其探測原理如圖1所示。由發(fā)射天線向掌子面前方發(fā)射高頻脈沖電磁波,經地質異常體或巖性界面等反射,再由接收天線接收反射電磁波信號,再經后期專業(yè)軟件處理分析,即可了解掌子面前方地質異常體的位置及展布特征。

地質雷達法進行超前探測的先決條件是目標地質體(地質異常體)與周圍圍巖存在介電常數的差異,介電常數差異越大,反射波信號越強,信噪比越高,探測效果越理想。無論是空溶腔還是填充性溶腔,溶腔內外均存在較大的介電常數差異,當填充物含水時,這種差異更為明顯,探測效果更好。

2 地質雷達超前地質預報工作方法

2.1 現場采集參數設定

地質雷達現場參數的設定直接關系到數據采集的質量,對后期數據處理和分析有重要的影響。結合以往工程經驗及現場測試,地質雷達現場采集采用美國勞雷SIR-400主機,100 MHz頻率的屏蔽天線,采樣點數1 024點/道,采樣時窗600 ns,介電常數取7,探測距離約30 m。

2.2 測線布設方式

地質雷達法超前預報的測線布設一般采用水平方式,探測時保證天線與掌子面密貼,探測方向水平向前,宜采用點測方式,道間距約20 cm,若推測掌子面前方地質情況復雜,可增加水平測線數量,或采用“井”字形的測線布設方式。

3 應用實例分析

3.1 隧道概況

小相嶺隧道位于涼山彝族自治州北部喜德縣以北的喜德、越西兩縣交界的小山一帶。為二級公路,長3 426 m,屬特長公路隧道。設平行導洞一座,長3 383 m。據地勘資料,隧道穿越地層巖性主要為砂巖、粉砂巖、泥巖、頁巖等。隧道穿越地層下伏灰?guī)r夾白云質灰?guī)r、白云巖,地表巖溶不甚發(fā)育,多為溶隙、溶孔。

3.2 超前探測情況

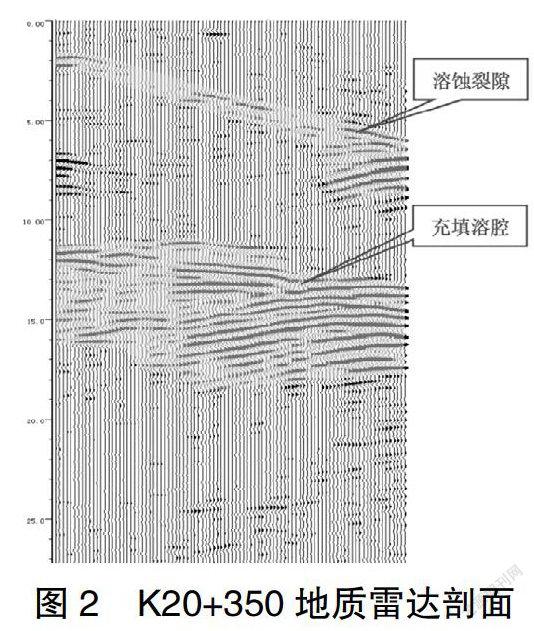

中冕中路小相嶺隧道K20+350掌子面為震旦統(tǒng)燈影組白云質灰?guī)r,淺灰色,厚層狀結構,弱風化,圍巖較完整,巖體堅硬,左側拱腰節(jié)理裂隙稍發(fā)育,少量泥質充填,掌子面干燥。圍巖等級為Ⅲ級。其超前探測地質雷達成果如圖2所示。

據設計文件,掌子面前方30 m巖性均為白云質灰?guī)r,Ⅲ級圍巖。

由雷達圖像結合掌子面圍巖情況,掌子面前方2 m~7 m(K20+352~ K20+357)范圍從掌子面左側至右側有一組較為連續(xù)的反射同向軸,推測為溶蝕裂隙,右側反射能量強,有多組反射波信號,推測裂隙更為發(fā)育,且可能含裂隙水。掌子面前方11 m~18 m(K20+361~ K20+368)范圍內反射波同相軸連續(xù),能量強,推測為充填型溶蝕溶腔,溶腔內部含水或泥質,且極可能有水壓。以上兩組溶蝕通道在隧道右側界限外可能連通。

根據以上探測成果,我單位建議增加超前地質鉆孔進一步探明掌子面前方地質情況。我單位在掌子面中部施做超前鉆孔。鉆孔資料顯示,當鉆至掌子面前方4.8 m(K20+354.8)時,鉆遇夾泥破碎帶。鉆至掌子面前方11.4 m(K20+361.4)時,鉆頭突進,有承壓水涌出,夾大量泥質。以上情況基本印證了地質雷達探測結果。

后經開挖驗證,掌子面2 m~7 m(K20+352~ K20+357)

為溶蝕裂隙,夾泥質。掌子面前方11 m~18 m(K20+361~ K20+368)為溶蝕溶腔,泥質、塊石充填,含承壓水。開挖結果與超前探測結果基本一致。

4 結論與分析

(1)地質雷達法對于巖溶超前探測有較好的效果,但地質雷達法屬于物探方法,是一種間接探測方式,結果解譯一定要結合地質資料,以地質資料作為成果解譯的基礎;

(2)地質雷達法存在多解性,必要時要采用多種預報手段相結合的方式綜合分析,才能較為準確預報掌子面前方的地質情況;

(3)地質雷達法對不良地質體具體位置的探測可能存在一定誤差,這是因為地層圍巖的介電常數隨巖性變化而變化,準確取值較為困難,所以地質雷達法提供的不良地質體的里程樁號難免存在一定偏差。

參考文獻:

[1]姜汶泉,劉亞玲,汪林平.地質雷達在公路隧道超前地質預報中的應用[J].地下空間與工程學報,2008,28(04):649-652.

[2]余紹帆,劉東坤.地質雷達在巖溶地區(qū)不同巖體中的應用研究[J].工程建設與設計,2020,68(17):137-139.

[3]宋偉.地質雷達在隧道巖溶構造探測中的應用研究[J].黑龍江交通科技,2020,43(08):161-162.

[4]池昌峰,陳筠,梁風,等.地質雷達在巖溶隧道超前地質預報中的應用[J].中國水運,2018,18(09):185-187.