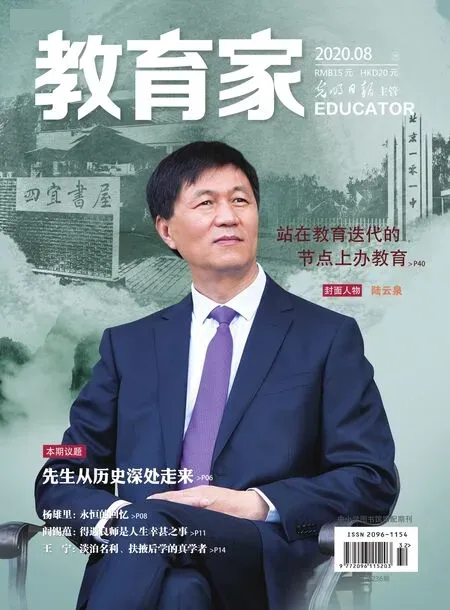

潘懋元老師的保留節目

——記錄我的百歲先生

鄔大光/廈門大學原副校長

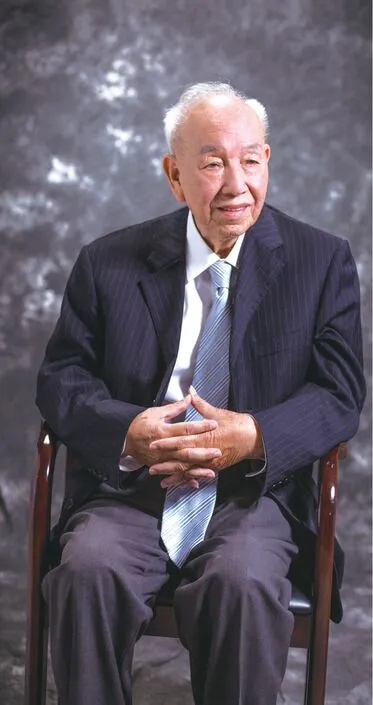

潘懋元出生于1920年8月,廣東揭陽人。廈門大學文科資深教授、教育研究院名譽院長。我國著名教育家、高等教育學學科奠基人、開拓者。榮獲2014年度“全國教書育人楷模”稱號。

凡是跨入廈大教育研究院的師生,都會曉得潘老師作為高等教育學科的“掌門人”,有許多讓人難以忘懷的保留節目。于我而言,或許是因為更早入“潘門”的緣故,發現潘老師的故事實在太多,而我則把這些“故事”稱之為保留節目。綜合起來大致如下:作為一位學術機構掌門人的保留節目,作為一位學者的保留節目,作為一位教師的保留節目,作為一位長者的保留節目,以及帶學生“游學”的保留節目……這些保留節目對于在校師生而言,是一種難得的人生體驗。對于已經畢業的學生而言,則已成為一種“薪火”。這些保留節目在經歷了歷史沉淀之后,亦如陳年老酒發酵,歷久而彌香。

作為一位學術機構掌門人的保留節目。從潘老師擔任廈門大學高等教育科學研究所(后改為教育研究院)的第一任所長開始,每周一的學術例會是保留節目,每年舉行院慶是保留節目,每年開一次學術會議是保留節目;進入新世紀,每年開一次國際學術會議是保留節目,出國回來都要做訪學匯報是保留節目,學生外出調研回來做考察匯報是保留節目,參加重要學術會議回來傳達會議精神是保留節目,每年學校的迎新大會召開之后回到院里召開學院的迎新會議是保留節目,在學院的迎新會議上講校史、教唱校歌是保留節目,每年校慶大會結束后召開學院大會頒發獎學獎教金是保留節目,每年12月31日召開迎新晚會是保留節目,大年初一舉行團拜會是保留節目……

作為一位教師的保留節目。潘老師從教85年,在廈門大學當教師近70年,不論刮風下雨,不停課是保留節目,每學期開課前用半個月或一個月備課是保留節目,學生交上來的作業和論文或畢業論文逐字逐句修改(包括標點符號)是保留節目,給博士生上課從讀書開始、以報告結束是保留節目,每年給博士生授課、結課以后,請學生吃飯,飯桌上總結回顧本門課程,并諄諄教導如何進行高等教育研究是保留節目;課程匯報講得好的同學,要到學院做學術報告是保留節目;潘老師住在校園東村“別墅”時,總是把客人送到院子大門口,現在住到了高層樓房,每次都是把客人送到電梯口是保留節目;每一屆學生畢業離校時去家里跟潘老師告別,他總是叮囑常回“家”看看是保留節目……

作為一位學者的保留節目。每年帶領一年級博士生到外地調研是保留節目,周六晚上在家里開沙龍是保留節目,參加學術會議從不提前離會是保留節目,站著作學術報告是保留節目,“好記性不如爛筆頭”是他的口頭禪,聽別人作報告永遠記筆記是保留節目;每次在廈大開學術會議,他前一天晚上必定會去看望與會的重要嘉賓是保留節目,出差外地期間舉辦沙龍是保留節目,每當研究生答辯作為導師介紹答辯同學的情況時站著介紹是保留節目,每年開學返校注冊日必須到場是保留節目,在新年晚會上用學生的名字猜燈謎是保留節目,出差帶上《新華文摘》和《中篇小說選刊》兩本期刊是保留節目,上衣口袋里永遠帶著兩支筆(一紅一藍)是保留節目,衣服兜里永遠裝著手帕是保留節目……

作為一位長者的保留節目。每年臘月二十九請未回老家過年留校的同學到家里吃一餐年夜飯是保留節目;聽說學生結婚生子送個小禮物是保留節目,學生的家人到了廈門請吃一餐飯是保留節目;端午節請學生吃粽子、元宵節請學生吃湯圓是保留節目,團拜會上發紅包是保留節目,學生帶孩子給潘老師拜年,他總會給小孩發紅包是保留節目,出差期間盡可能到學生家坐坐是保留節目,得知學生在生活上遇到困難一定給予補貼是保留節目,每到外地出差如有時間一定去看望老同志是保留節目……

每個人在潘老師身邊的時間不同,對這些保留節目的記憶不同,而我幾乎經歷了這些全部的保留節目。這些保留節目已經成為教育研究院的一種院規、一種門規、一種印記。今天回想潘老師這些保留節目時,實在說不清楚這些保留節目究竟是屬于制度還是屬于文化?究竟是屬于傳統大學文化還是屬于現代大學制度?究竟是一位“老式”學者的斯文所致還是學術共同體的應有基因?它們不是寫在紙上、貼在墻上的生硬文本,也沒有行政的壓力要求強制執行,而是如春風化雨潤物無聲,久久揮之不去。老子云:是以圣人處無為之事,行不言之教。潘老師的這些保留節目在潛移默化中影響著師生的言談舉止,就是一種不言之教。這些保留節目,如一顆顆珍珠串起教育研究院的大愛情懷,亦如一朵朵花攢起春天的繁花似錦。著名教育家雅斯貝爾斯曾有一句名言:教育的本質意味著,一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。對于這句話,人們過去更多的理解是課堂教學,但其實是在說課堂之外的教育力量,潘老師的這些保留節目就屬于這樣的教育力量。

潘老師出差盡可能帶一位學生也應該算是保留節目。在教育研究院,眾多學生常常將陪同潘老師出差描述為“從游”理論,而我對這種“從游”深有體會。在攻讀博士期間和走上學校管理崗位之前,我應該是與潘老師“從游”最多的人。人們一般會認為陪潘老師出差是一件“苦差事”,但我從來沒有任何“苦”的感覺,反而是一種享受或輕松。因為師徒同行,你也可以感受到他作為長者的保留節目。例如,與潘老師出差,你不必擔心出差日常用品帶的不全或者不夠,甚至你什么都可以不用帶。如,我不帶煙和茶,他一定有帶;我的煙和茶帶少了,他那兒一定有存貨;我忘了帶領帶,他一定有兩條領帶在包里;你不要怕頭疼腦熱,他總會帶上常用藥;不要怕趕不上吃飯時間,他總會帶上一些點心;不要怕晚上走夜路或賓館停電,他總會有手電筒;不用擔心機場托運或領取行李,他總是會推車(他認為行李車有拐杖的功能);不用擔心學術活動之余的旅游會迷路無趣,他早已做足了功課,出行路線諳熟于心、地圖望遠鏡隨身攜帶……我常常竊喜,做潘老師的學生,幸福之感溢于言表,付出不多,收獲卻不少。不過,你需要知道:潘老師不喜歡別人給他點煙,不喜歡別人給他洗衣服,最不喜歡的是別人給他夾菜……切記:他能自己做的事,不愿意叫人幫忙。

讀萬卷書,行萬里路,這是學者的品位,故跟隨潘老師出差,也就有了游歷名山大川的“必修課”,這也應該算是保留節目。究竟與潘老師登上的山有多少座,已難以記全,印象中有西藏的米拉山、山東的泰山、陜西的華山、遼寧的筆架山和鳳凰山等。每每回憶起與潘老師游歷天下名山的情景,古代文人墨客那種游目騁懷、直抒胸襟、酣暢淋漓的勁道油然而生。或如杜甫“會當凌絕頂,一覽眾山小”之豪邁,或如屈原“上下求索”之追尋,或如李白“半壁見海日,空中聞天雞”之奇景……

我也愿意把抽煙作為潘老師的保留節目。盡管這個保留節目有點兒難登大雅之堂,殊不知在教育界有人提出過“泡菜壇子”理論,我則把這個理論比喻為“熏”,即在煙的“熏陶”中學習。潘老師的第一個博士生王偉廉師兄抽煙,我進入師門后也開始“上癮”,我們從沒有比過誰的“煙癮”大,倘若真比可能也難分上下,但潘老師抽煙的自控能力很強。一般在開會或聽報告時,如果聽得不盡興或與我無關,我會不自覺地溜出去“吞云吐霧”。可潘老師從來不會這樣做,只是通常在會議結束時點上一支煙,他第一口吸下去,幾乎就可以吸進去半支。之所以發現這個細節,還得益于王偉廉師兄的“點撥”。回想當年,偉廉師兄與我都是煙民,師徒三人坐在一起抽煙的場景與酒鬼喝酒的場景如出一轍,我和偉廉就是在這種三人“噴煙”的過程中,不斷地受到老師的熏陶。而我在潘老師的煙熏火烤中,似乎也體悟到了潘老師的“真經”。他能把最簡單的事情堅持一輩子,如堅持記筆記;也能把最難做的事情堅持一輩子,如建立一個新學科,“堅持”和“定力”,是潘老師身上最寶貴的精神品質。當然,也正是這種精神品質,促成了眾多學子的心向往之,促成了潘老師高等教育學之成就。在我目力所及的范圍內,看到這樣的學者實乃少數。

師從潘老師30余年,從他身上有時亦感受到“盡信書不如無書”,因為潘老師本身就是一部讀不完的書。在我走上學校的管理工作崗位之后,我把潘老師看成是高校教學管理的“活字典”。特別是在我從事學校管理工作期間,一直分管教學工作。每當遇到問題,我都會向潘老師打電話求教。我問過他:您上大學時,有“專業”這個概念嗎?學生考試“掛科”,究竟是“補考”好還是“重修”好?開學時學生未按時注冊,該做何種處理?學生打架,該如何“懲罰”?到底是“三學期制”好還是“二學期制”好?到底是“學分制”好還是“學年制”好?……這樣的問題實在不勝枚舉,我也記不清潘老師究竟給我當了多少回“字典”。他源源不斷又出乎意料的解答,猶如讓我“重修”了一遍中國高等教育史,也讓我有幸如身臨其境般與歷史對話!

院友中,有人把潘老師比喻為園丁,有人把潘老師比喻為紅燭;有人把潘老師比喻為松柏一棵,有人把潘老師比喻為火光一簇;有人把潘老師比喻為拓荒者,有人把潘老師比喻為引路人……此刻,我則認為潘老師是時中之師。因為他是從汕頭時中中學走出來的學子,是真正的時中之子,他的高等教育思想是時中之道,最后達成的是時中之境。我在他身上看到了為人師者的寬容與大愛,也在他身上看到了治學的堅定與從容,更努力踐行著他在一言一行中傳授的“無字真經”。歲月在我臉上刻下皺紋的同時,也在我心里掀起更深的漣漪。因為,跟隨潘老師治學,讓我更加明白如何做一位老師,甚至如何做一位好學者,他是一本讀不完的“天地大書”。

任何人都很難與歲月抗衡,可潘老師偏偏與時間賽跑。潘老師百年受教、從教、研究經歷,是中國百年教育包括高等教育的真實寫照,也是中國百年教育的活教材。他是一部觀測中國百年教育的探照燈,穿透了中國百年教育的時空;又像一條金絲線,把中國百年教育的點點滴滴“串”了起來。潘老師一直與時俱進,他幾十年如一日,謙虛勤勉、孜孜不倦、捧著一顆心不斷求索高等教育的發展規律。作為學生,有師如此,弟子何求?

很榮幸年逾花甲的我依然能幸福地做一名學生,一名潘老師的學生。在教育研究院,他人都稱潘老師為“先生”,只有我一個人稱他為“潘老師”。有人一直不解,甚至好奇。有“好事”的師兄弟曾問我:“大光,你為什么不稱‘先生’,而稱‘老師’?”我說:“這是我們師生之間的秘密,也是我的‘專利’,現在還不到‘解密’的時候。”在我看來,潘先生是所有人的潘先生,潘老師是我一個人的潘老師。

僅以此文獻給潘懋元老師期頤之年。