從移情策略到情感認同之公益海報的設計研究

李天

(廣西藝術學院,廣西 南寧 530007)

1 移情視角下公益類海報的概述

公益海報最早就是為公益活動而生,由于公益海報是非營利的,它的成本低、傳播范圍廣,具有很強的針對性,公益海報的設計要求是要緊密結合社會大眾,與受眾形成心靈上的溝通交流。公益海報不僅有益于個體,給社會所帶來的有利影響也非常高。隨著社會的不斷進步和發展,無論是社會環境還是人文發展,都存在一系列不容忽視的問題,因此公益海報越來越受政府、公益類組織機構、社會大眾的喜愛。

加入了移情設計理念的公益類海報不同于其他藝術創作,其更注重人文關懷與受眾的感知,它不僅要有很明確的主題概念、很強的針對性,還要抓住受眾情感[1]。這就要求作者對生活要有敏銳細致的觀察力、恰到好處的表達力,還要將大眾熟知的、未發生在自己身上,不能感同身受的事物,由圖形巧妙地表現出來,直擊受眾眼球和內心深處干凈美好的情感,受眾通過心理聯想,將自己同感、同痛,同喜、同悲的現實情感與畫面所表達的虛擬情感達成一致,進而理解公益海報所表達的用意,規范自身的行為、提高自己的思想警惕性,維護社會的真、善、美。而這“物我交感,以己度物”的過程,也正是“移情設計”所起的作用[2],正如英國的哲學家赫伯特·斯賓塞所言“對意見其決定性作用的是情感,而不是智慧”。所以在公益類海報設計中,加入移情設計理念,亦是尤為重要的。

2 移情設計與公益類海報的設計語言

2.1 移情設計的概述

移情設計理論提出最系統完整的代表人物為德國心理學家、美學家立普斯(1851-1914),他把“移情”的設計理論作為審美鑒定的根本要素應用到各個藝術領域中去,并建立了相對完整的美學體系[3]。從藝術專業角度出發來理解“移情”設計概念,就是將既定對象中的某種情感轉移到與之相關的人或事物中去,并且這種“移情”設計策略不單單只是單純的從物到人,以己度物,而是社會大眾和作品深層次之間的互動與交流。

在公益海報設計中簡單來講,它就是將某種社會問題、所表達的精神、情操、蘊含在圖像、畫面、情景中,戳中受眾的痛點,引發受眾深思,使觀者以自身聯想為圖中人,畫中物,體會其痛、其感,與設計作品達到物我同一,與物同感,情感互動的心境和狀態[4]。

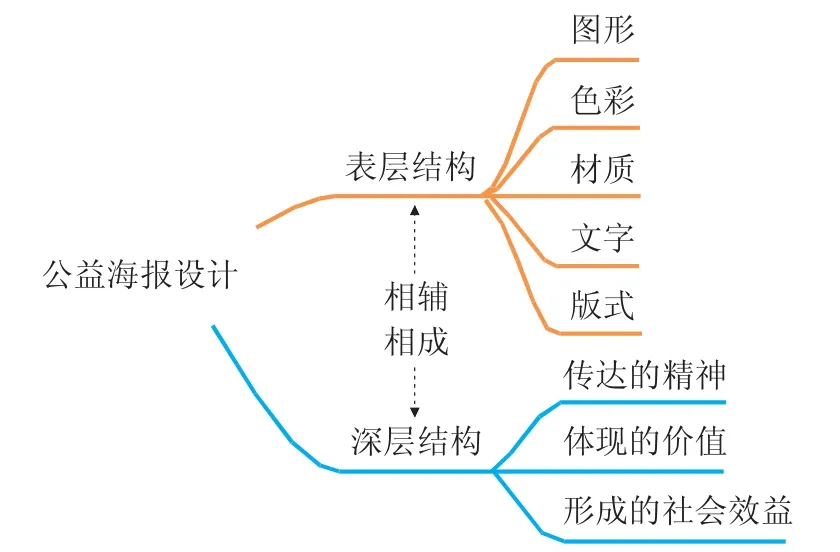

圖1 海報設計語言的結構

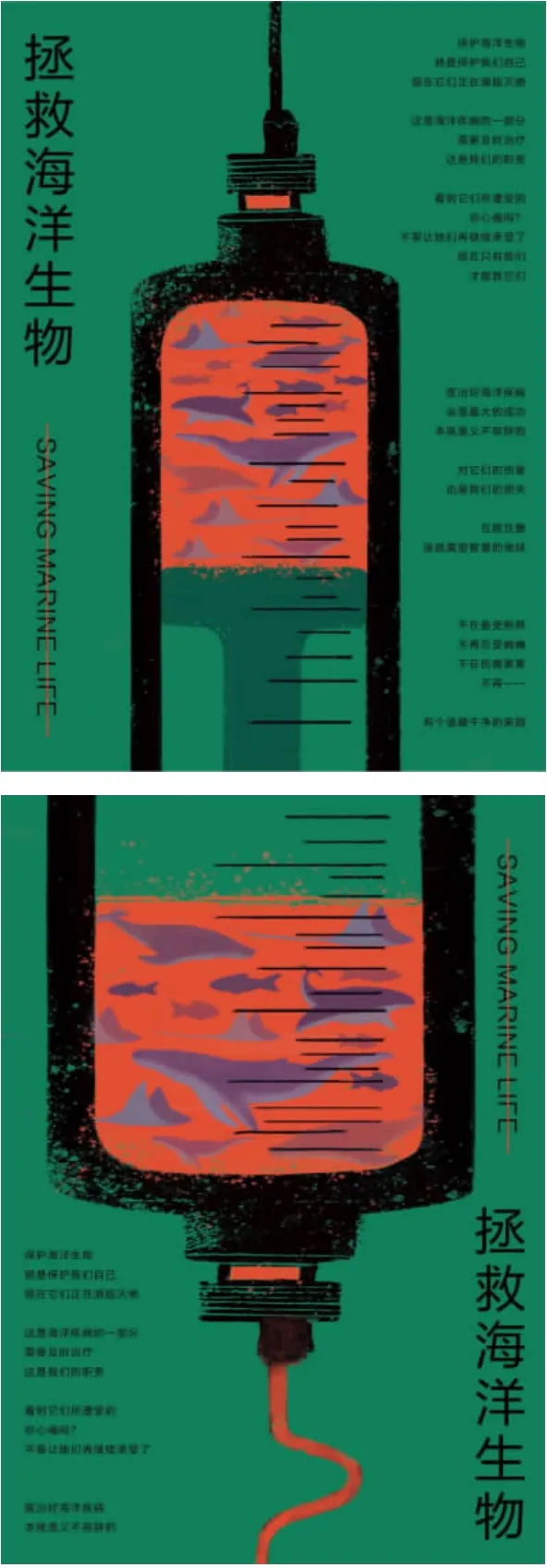

圖2 公益海報《拯救海洋生物》

2.2 公益海報的設計語言

公益海報中的設計語言包涵海報設計的表現手法、表現形式以及直接形成公益海報視覺效果的色彩、圖形、材質、版式、文字語言等等[5],這些統一屬于公益海報的表層結構。只有這些表層結構運用得巧妙恰當,才能準確體現作品本身所表達的精神情感,體現其本身包含的價值,也就是作品的深層結構(如圖1)。表層結構和深層結構這兩者相輔相成,表層結構是深層結構的基礎,深層結構又支撐著表層結構,這兩者共同傳達著作品的社會價值和精神理念[6]。正如俄羅斯哲學家別林斯基所說:“沒有內容的形式或者沒有形式的內容都是不能存在的。”所以作品的內容和形式,深層與表層結構,是無法分割,相互依存的[7],那么由表層結構的搭建到深層結構的體現,這其中就要運用到移情策略。

3 公益海報設計語言中的移情策略

公益海報設計體現的是人類對社會環境、人文生活、其他生命形式的責任和關愛,所以在公益類海報創作中,無疑要從人文關懷的角度出發,這就需要更準確地把握受眾的情感,充分合理地使用移情設計策略,才能將作者想表達的精神最大化地體現在海報中。以下通過對作品《拯救海洋生物》公益海報的分析,由形式到內容,由表層結構到深層結構的轉變,來簡述移情設計策略在公益類海報中的運用。

3.1 移情策略在設計語言中的運用

3.1.1 表層結構的搭建 表層結構作為整幅海報的視覺呈現,要求它能準確、生動、直觀地傳達海報中作者的用意。巧妙的圖形創意方式,直擊心靈的文字,色彩的大膽使用,這樣才能達到“移情”的效果。例如德國國際推銷專家海英茲·姆·戈德曼提出的艾達(AIDA)模式,就是將消費者的注意力吸引到產品上,以引起消費者購買欲望[8]。同理,在公益類海報設計中加入移情策略,利用圖形、色彩、文字、材質等視覺語言,刺激受眾的感官,以達到與作品情感共鳴的效果[9]。因此在公益類《拯救海洋生物》系列海報中(如圖2),主要在以下3 個方面進行“移情策略”的植入。

(1)圖形的力量

圖形是快速傳達信息的一種有效方式,在視覺語言上更具備直觀性和有效性,在原始人沒有文字形成的時期,他們便是通過圖形來傳遞信息、互相交流、表達美好事物。德國哲學家黑格爾提出:“美只能在形象中體現,因為只有形象才能看到外在的表達。”因為追求美的事物本就是人類的天性[10]。而公益類海報一樣也需要經過藝術形象的處理,美好精神情感的融入,才能更具價值,吸引讀者。

圖形創作最傳統、最基本的原則就是通俗易懂、簡潔明快、富有創意、內涵豐富[11],但一份好的公益類設計作品,要想使受眾記憶深刻,進而約束自身行為,達到良好的社會和諧循環,只具備這幾點是不夠的。要想抓住人的情感,將移情設計發揮更大的作用,達到情感認同的效果,首先在圖形創意上,要注重人文關懷,要選擇與日常生活息息相關,或者大眾所熟知其功能的事物,作為圖形創作的出發點和創意點,原因要從人體心理學的角度來分析。心理學美學代表人物魯道夫·阿恩海姆(1904 年-2007 年)曾說“視覺乃是思維的一種最基本的工具和媒介”,意思就是說,我們要進行思維前,視覺必須是思維產生的首要條件之一,雖然所有的感官都很重要,但傳達效果最突出的是視覺,只有眼睛看到了,才能傳給大腦,我們將其作為不可變的相對穩定性因素[12]。另外還有一種“可變”因素,是我們無法控制和改變的,就是人的閱歷和經歷,由于人們生活閱歷的差異性,所以也導致了對某種特定的事物、圖形的理解也不同,那就會出現這樣一個問題:即便人們看到了相同的形象,也會有不同的理解,比如中國龍的形象,在中國人眼中代表吉祥,可在西方人眼中代表了邪惡。所以為什么要強調在公益海報設計中,要選擇最貼近人們生活,爭議和差異性小的視覺元素作為出發點。如圖2《拯救海洋生物》系列海報中所選用的基本型為生病時打針的針管、輸液袋,這兩者的功能和作用也是大眾所熟知的,是我們日常生活中常見的物品,無論是中國還是西方,對它的理解差異性并不大,它代表了病痛、折磨,人們都有所體會生病的痛苦、打針輸液的疼痛,這是我們每個人害怕體驗,有時卻由不得自己選擇的事,我們面臨它時是恐懼的、無助的、脆弱的,我們只能等待醫生的救治。

海報中運用針管和輸液袋的原型與海洋結合,揭示出日益嚴峻的環境問題,不管是全球氣溫的升高還是海洋環境的污染,都使這些海洋生物飽受“病痛”的折磨。這組圖形創意所表達的寓意顯而易見,引人感同身受。因為畫面中的海洋生物,就像生病時的我們一樣,是無助的、脆弱的,而我們就是他們唯一的醫生,我們還不趕緊行動去救治它們嗎?難道當我們自己躺在病榻上的時候,我們希望看到的是一個拖拉、不負責任的醫生為我們診治嗎?如此便達到了“移情”的效果——以己之身,體其之痛。

(2)色彩的表現

色彩在海報設計的運用中也是帶有情感的,不同的顏色代表了不同的情緒,給人感受也不同,比如紅色帶給我們的感覺是火熱、高溫、熱情等,藍色給我們的感覺是清爽、干凈、冷靜等[13]。在《拯救海洋生物》公益海報中,將針管輸液袋里面的液體和孕育海洋生物的海水結合在一起,以紅色表達,給人以高溫、緊急、驚醒、警告的感覺,代表了海洋生物正處于水深火熱之中,拯救它們刻不容緩。那如果將其換成冷色調海水的顏色——藍色,那么整幅作品所表達的寓意變得模糊不清,也沒有了視覺沖擊力和刻不容緩的緊張感。

因此,色彩在移情策略下的公益海報設計中也起到了很大的作用,它能快速地沖擊受眾眼球,準確地把握和體現海報所表達的寓意、情感,使受眾快速直觀地感受到色彩本身散發出來的情感情緒,再結合圖形的創意,以達到“移情”的效果,這便是色彩的魅力。

(3)文字的表達

從古至今,文字在交流感情、情感表達、傳遞信息、記錄事件、文化傳承中起著重要作用,它是人類生活、社會發展、文化傳承的載體[14]。而文字本身也是由圖形轉變為甲骨文,并由繁到簡轉變至今,它本身就是一種視覺符號,能直接傳達人的所感所想,傳達人與人之間、人與物之間的情感[15]。《拯救海洋生物》系列海報中,以呼吁、警醒的字句傳達著作品的寓意、作者的心聲、海洋生物的困境,警醒人類愛護它們,因為我們與這些海洋生物本是一體,傷害它們就是傷害我們自己,海報中的每一字一句皆是有溫度的,亦是對人類破壞環境行為的控訴,海洋生物的吶喊,對我們血淋淋的警示,怎能不讓觀者感同身受呢?

3.1.2 深層結構的體現 將移情策略融入圖形、色彩、文字中,三者相結合,共同體現海報所表達的主題寓意,在圖形的選擇上,通過對人類心理和生活閱歷差異性的分析,避免了受眾因為生活經歷的不同而對作品產生差異理解的問題,選擇的圖形原型與人類生活密切相關,其功能作用無地域差異之分,也無閱歷差異所引起的理解差異之說,有趣味、有創意的同時,還更貼切地表達了在作品中海洋生物的現狀。色彩的表達亦是恰到好處,紅色不僅代表了高溫起警示作用,也表現出海洋生物正處于水深火熱之中,背景為冷色調,更是讓紅色格外醒目,刺激讀者視覺。最后再加上有溫度的文字,字字句句都在呼吁和表達作品的情感,使整幅作品的精神內涵與外部結構完美契合。

作品在圖形創意和表現手法上平易近人,深入受眾,并不會使受眾難以理解,在起到教育、呼吁、警示的同時,無形中刺激到了觀者心靈,由受眾通過視覺傳給大腦,將畫面所闡述的情感滲透到自己身上,在感知上形成共鳴,情感上達到認同,完成了表層結構到深層結構的轉變,受眾在公益海報中所受到的啟發,將在無形中引導自行行為,互相傳播、互相影響,使社會環境更加和諧,達到有益循環,那么公益海報本身的責任和使命也得以實現。

4 總結

作者通過對公益海報設計的深入思考,將移情策略運用到公益類海報設計中進行創作學習,并扎實地掌握了移情設計的運用技巧,得知移情設計更注重的是人文關懷與大眾認知,將“移情”設計概念融入其中,更貼切地展示了公益海報的設計語言和表現手法,使公益海報的社會功能和作用趨于強大。在整幅作品的創作中,作者從始至終都將“移情”設計的思想融入每一個設計元素中,讓整幅作品最大程度地與讀者對話,掌握了從“移情設計”到情感認同的設計思路和設計策略,或許作者的研究和闡述并不完善,但卻是一次很直觀有效、深入的學習,這不僅體現了設計者的專業性,更體現了一名設計師的社會責任感。