動車組客室燈具設置對眩光的影響

李彥潔,方衛寧,沈 鵬

(北京交通大學,軌道交通控制與安全國家重點實驗室,北京 100044)

引言

動車組客室照明作為列車室內環境的重要組成部分,對改善運輸服務質量、提升乘客舒適感和滿意度有著十分重要的影響。列車客室照明設計旨在營造良好的照明環境以提高乘客視覺舒適性。因此探討客室燈具設置對眩光的影響對進一步優化客室照明設計有著十分重要的意義。

目前國內對列車室內眩光研究大多集中在駕駛室且與駕駛員性能或任務相聯系[1,2],對客室不舒適眩光的成因研究較少涉及。列車客室照明有其自身的獨特性和復雜性,文獻[3]中提出室內不舒適眩光對人有負面影響,會降低用戶舒適性和滿意度。雖然章勇和徐伯初[4]曾提出列車內室要善用燈光避免乘客產生視覺不適,但對如何通過燈具設置營造良好的燈光效果以提高乘客視覺舒適性的研究較少。

為探討燈具設置列車客室眩光的影響,本文利用CATIA/SPEOS光學仿真軟件,基于視覺仿真技術對CRH380B動車組列車二等車廂室內照明眩光環境進行仿真模擬,為后續動車組客室光環境優化設計提供理論依據和技術支撐。

1 列車客室眩光及評價方法

1.1 客室眩光影響因素

眩光包括不舒適眩光和失能眩光[5]。不舒適眩光指觀察者看到高亮度光源時產生的不舒適或厭煩的感覺,故又被稱為“心理眩光”,它不會損害人的視覺功能,但會讓人產生生理和心理的不舒適感[6]。列車客室眩光屬于不舒適眩光,會嚴重影響乘客的乘車體驗,故不舒適眩光是列車照明設計中需要考慮的一個重要指標。

列車客室眩光影響因素主要包括:照明方式、燈具數量、遮光角、發光面尺寸、布置形式以及燈具光源本身光參數(如亮度、光譜等)、背景亮度等。現有動車組列車客室中的LED燈具提供了整個車廂內部的照明環境,其照明效果的好壞直接影響乘客的視覺滿意度。故本文以CRH380B動車組二等車廂頂部LED燈帶為研究對象,探討燈具布置形式、安裝間距和發光面尺寸這三種影響因子對列車客室不舒適眩光的影響規律。

1.2 基于視覺仿真的眩光評價方法

傳統眩光評價往往是在物理樣機或實物出來以后進行測量評估,不但成本高、周期長,而且無法模擬列車客室的視覺環境。目前視覺仿真技術的發展為設計階段的眩光評估提供了可能,文獻[11]中提出利用視覺仿真在產品設計階段進行分析,可以節約成本,避免后期設計反復。

視覺仿真是根據眼點位置建立人眼探測器,利用逆向光線追蹤,從眼點位置對應屏幕的像素點分別射出的一條光線,后被模型中不同光學屬性物體表面吸收、反射或投射,被反射或投射后的光線重復上述過程直至達到設定的次數或者射出模型,該過程終止,將該過程中獲取的光學信息計算并返回對應像素點的亮度等參數值[12]。

本文采用ANSYS公司的SPEOS光學仿真軟件,該軟件通過了CIE 171—2006 照明計算機仿真程序計算精度測試[13],有研究表明SPEOS軟件仿真精度高出其他仿真軟件10%[14],因此采用視覺仿真方法對列車客室眩光進行評估是可行的。

統一眩光值(UGR)是用于預測視野范圍內由光源引起的主觀不舒適感的眩光評估模型,Akashi等[10]通過實驗得出UGR計算結果與主觀評價結果的相關性高達0.89。但該模型在評估眩光源大小上有一定的適用范圍,當眩光源較大時UGR值偏低,而眩光源較小時則會偏高。動車組客室照明環境復雜,眩光源形狀大小、數量各不相同,如果僅僅把這些眩光源歸為一般光源或小光源進行計算評估,所得到的結果將會出現較大偏差。

詹自翔等[15]提出了適用于評估室內非均勻眩光、不規則形狀眩光和反射眩光列車客室不舒適眩光評估模型如下:

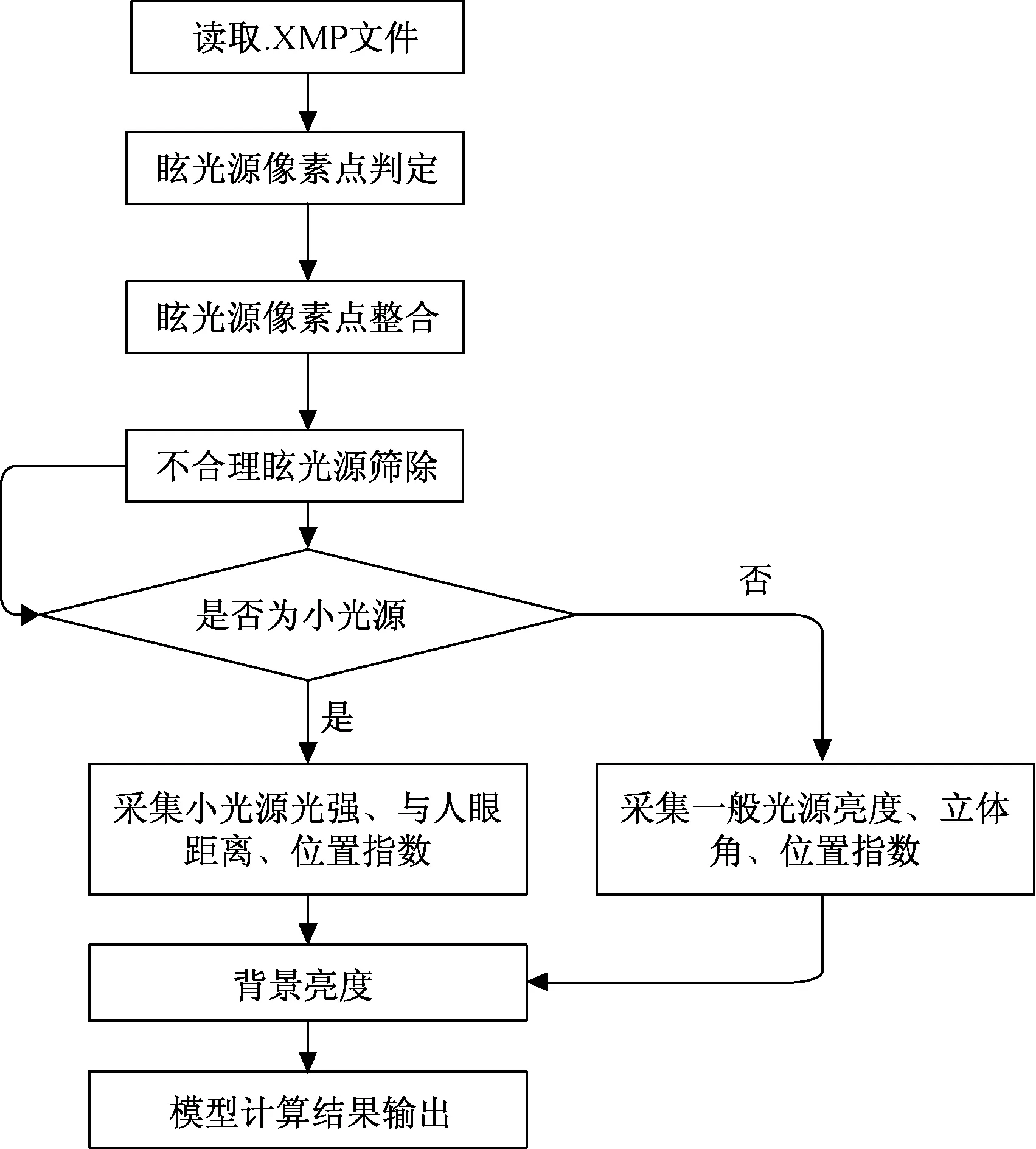

(1)

式中:Lb為背景亮度,Li為第i個一般光源亮度,ωi為第i個一般光源的立體角,Pi為第i個一般光源位置指數,Ij為第j個小光源在眼睛方向的光強,rj為第j個小光源離眼睛的距離,Pj為第j個小光源位置指數,m為指一般光源的總數,n為小光源總數。其眩光評估流程如圖1所示。本文采用其眩光評估方法進行列車客室眩光評估。

圖1 客室眩光計算流程Fig.1 Calculation flow of glare in the passenger cabin

2 仿真實驗設計

2.1 實驗場景

實驗選取CRH380B動車組列車二等車廂客室為研究對象,該車廂內乘客坐席區采用“3+2”座位布置方式,定員為80人,如圖2所示。

圖2 CRH380B二等車廂Fig.2 CRH380B second-class

該列車客室照明分為兩個部分:主體照明和通過臺照明,其中主體照明包含四種條形LED燈照明模塊;通過臺照明燈具類型為射燈。燈具照明參數詳見表1。

表1 客室燈具照明參數Table 1 Lighting parameters of lamps in the passenger cabin

2.2 變量設置

1)燈具布置形式。通過對比國內外比較典型的動車組列車客室燈具的布局,梳理發現動車組列車客室的燈具布置主要有三種形式:采用兩條燈具二位對稱或整條燈具縱向布置;橫向均勻布置和采用縱橫交錯的燈具布置。三種布置方式的實際應用效果見圖3。故選取這三種布置形式進行眩光分析。

圖3 三種常見客室燈具布置形式Fig.3 Three kinds of common arrangement forms of lamps in Home and Abroad

2)安裝間距。眩光產生原因與其安裝位置有關[16]。因此,計算眩光時需要考慮安裝間距。

燈具安裝間距需滿足一定的距高比,GB/T 29293[17]給出了距高比的計算方法,即式(2),一般來講,僅對公式修正至0.1。

(2)

式中S為燈具最大允許安裝間距,H為工作面計算高度,γ1/2為1/2最大光強時對應的γ角。

按式(2)計算得到列車客室燈具最大安裝間距S為3.3 m,而車廂頂板跨度為2 180 mm,所以據實際車廂頂板結構,綜合考慮現有燈具布置形式,均勻選取550 mm、670 mm、790 mm、910 mm、1 030 mm、1 150 mm六種間距。

3)發光面尺寸。有研究表明,對于同一眩光源其亮度隨著發光面尺寸的增大而增大[18],因此,計算眩光時,需要考慮燈具的發光面尺寸。

CRH380動車組列車客室燈具尺寸多樣,為了方便控制變量、簡化模型,忽略燈具厚度,選取長度固定值為2 m的燈具,僅通過改變燈具寬度控制發光面尺寸來分析其對列車客室眩光的影響,根據實際車體安裝情況,本文均勻選取56 mm、108 mm、200 mm三種燈具寬度。

4)列車客室眩光。CIE 117[19]中規定了常規采用均勻座位陣列的照明“最壞情況”,即對于設施整齊、規律、同向擺放的室內環境,其兩個墻面中心離地面高度1.2 m處(坐姿觀察者眼高通常為1.2 m)不舒適眩光感最強。如圖4(a)、(b)所示;CRH380B列車座椅為縱向布置,方向統一,從理論上看,列車客室眩光感最大位置為左右墻或前后墻中心點,即圖4(c)、(d)所示位置,距離地面1.2 m處。

圖4 標準中最大眩光值位置圖Fig.4 Maximum glare location map in standard

但是對于圖4(c)、(d)視點,若采用上述位置為眩光測量位置,由于座椅遮擋,其計算的眩光值將與無遮擋條件下的眩光值有較大偏差;圖4(d)視點所對應區域與乘客實際視野范圍不符。因此本文選取客室前后端圖4(c)視點對應位置,以第5th女性和第95th男性站姿時人眼高度作為眩光測量點的高度尺寸,確定該范圍為乘客視野內的最壞視覺條件范圍進行眩光計算,該范圍基本涵蓋了列車客室絕大部分乘客視線內最糟糕的眩光情況。

2.3 實驗設計

本文采用正交實驗,選取Minitab中的田口設計完成混合正交設計表[L18(16×23)],詳見表2。為保證仿真實驗精確可靠,每次仿真實驗需保證其他干擾因素(如燈具安裝高度、燈具數量等的影響)保持不變,分別對18種布局方案進行計算,共需進行仿真72次。

表2 各影響因素正交實驗表Table 2 Orthogonal experiments table

2.4 實驗步驟

實驗在CATIA/SPEOS仿真平臺上完成。CRH380B列車二等車廂客室仿真模型如圖5所示;根據GB/T 10000[20]以及GB/T 12985[21]確定人體尺寸選取范圍和功能修正值,確定乘客站姿眼點的位置;實驗流程如圖6所示。圖7為方案10仿真結果,表3為仿真結果匯總。

圖5 CRH380B列車二等車廂三維模型Fig.5 Three-dimensional model of second-class passenger cabin of CRH380B EMU train

圖6 仿真實驗流程Fig.6 Flow chart of simulation experiment

表3 18種布局方案仿真結果匯總表Table 3 Summary table of the 18 kinds of simulation results

圖7 部分仿真結果示意圖Fig.7 Schematic diagram of partial simulation results

3 數據分析

3.1 仿真結果極差(直觀)分析

表4 列車客室前端部UGR1極差分析結果Table 4 Range analysis results of UGR1 at the front of the compartment

表5 列車客室后端部UGR2極差分析結果Table 5 Range analysis results of UGR2 at the back end of the cabin

3.2 仿真結果方差分析

為了進一步研究各因素對客室眩光的影響顯著性,以確定關鍵影響因素,采用方差分析法對實驗數據進行處理。由SPSS.22軟件采用Levene檢驗數據間的方差齊性分析結果見表6,由此得出UGR1、UGR2在A、C因素下的Levene檢驗顯示P值均大于0.05,不能拒絕方差齊性假設,均滿足方差分析的條件。

表6 UGR1、UGR2在各因素下的方差齊性檢驗結果Table 6 Test results of homogeneity of variance for UGR1 and UGR2

對A、C因素數據進行方差分析,方差分析結果見表7,由表7可以看出:

表7 客室前、后端部在A、C因素下的方差分析結果Table 7 ANOVA analysis results of UGR1 and UGR2 under A and C factors

1)A因素對UGR1、UGR2的方差結果顯示各水平間的結果無差異(P>0.05),其影響不具有顯著性。

2)C因素對UGR1、UGR2的方差結果顯示各水平間的結果無差異(P>0.05),其影響不具有顯著性。

針對拒絕方差齊性假設的B因素相關數據,本文采用Welch檢驗進行分析,見表8。結果得出:對于UGR1、UGR2來說,B因素的P值均小于0.01,其影響極為顯著,故B因素為關鍵影響因素。進一步對其各水平進行多重比較,當方差不齊時,可選用Dunnett’s T3檢驗[22],結果見表9。由此得出:

表8 客室各部位眩光在燈具布置形式下的Welch檢驗Table 8 Welch test results of UGR1 and UGR2 in lighting arrangement

表9 燈具布置形式在UGR1、UGR2下的多重比較Table 9 Multiple comparison of lighting arrangement under UGR1 and UGR2

1)對UGR1:橫向布置與縱向布置下的眩光值有顯著性差異;縱向布置與橫向布置下的眩光值有顯著性差異。

2)對UGR2:橫向布置與縱向布置下的眩光值有顯著性差異;縱向布置與橫向、混合布置下的眩光值均有顯著性差異;混合布置與縱向布置下的眩光值有顯著性差異。

對表3仿真結果選取UGR平均值95%置信區間的誤差線,建立燈具布置形式水平下的UGR1、UGR2的描述性統計結果見圖8。

圖8 燈具布置形式中各水平對客室眩光的影響Fig.8 The influence of different levels of arrangement forms of lamps on the passenger cabin glare

結合多重比較結果發現橫向布置形式對客室眩光有顯著影響且該布置下的客室前、后端部眩光值最小,即乘客視覺舒適性最好;而縱向布置對客室眩光無顯著影響且該布置下的客室前、后端部眩光值最大,即乘客舒適性最差。

4 結論

基于列車室內非均勻眩光、不規則形狀眩光和反射眩光定量計算方法,采用正交實驗對18種燈具設置方案進行了仿真計算,研究了CRH380B列車二等車廂燈具安裝間距、布置形式、發光面尺寸三個因素對列車客室不舒適眩光的影響。結論如下:

1)燈具布置形式對客室不舒適眩光有顯著性影響,而安裝間距、發光面尺寸對客室不舒適眩光影響不具有顯著性。

2)燈具布置形式中橫向布置對應的客室不舒適眩光值最小,即乘客視覺舒適性最好,故在后續客室照明設計中可選用燈具橫向布置形式以減小眩光對乘客的影響;而縱向布置形式對應的客室不舒適眩光值最大,即乘客視覺舒適性最差,故應避免使用該種布置形式。

3)基于視覺仿真的客室眩光評估方法能夠較好地在車輛設計階段對不舒適眩光進行量化評估,實現對車廂照明方案的優化設計,能有效地提高車輛照明設計效率,縮短設計周期,節約車輛照明的研發成本。

4)本研究為在動車組車輛設計階段對客室不舒適眩光量化評估和照明環境優化設計提供了重要的參考依據。