文旅照明眩光的特點及其控制技術

錢宗明

(1.江蘇省照明學會,江蘇 南京 210000;2.南京高新經緯電氣有限公司,江蘇 南京 210000)

引言

1 文旅夜景光環境特征

眩光是指人的視野中由于不適宜的光線分布或照射強度,在空間或時間上存在極端的亮度或亮度對比,以致引起視覺不舒適和降低物體可見度的現象。眩光實際上即是人的視覺與光環境的關系問題。由于文旅照明是一種為人們休閑旅游而設立的文旅層面上的夜景營造元素,因此,其眩光所要解決的是游人視覺與文旅夜景光環境之間的關系。那么,文旅夜景光環境具有哪些不同于其它景觀照明環境的特征呢?

一是定位的文化性。文旅照明的前提是它的文化性,市政亮化的目標是“亮起來”,景觀照明的目標是“美起來”,而文旅照明所要展現和詮釋的是充滿精神形態的文化思想,并且這種文化思想可以通過物質和藝術的手段加以呈現。因此,其目標則是“品起來”。

二是內涵的人文性。人文性是文旅照明的核心內涵。挖掘人文特質,定位人文價值,規劃人文內涵是文旅照明立項規劃的重要步驟。人文的核心是精神,無論是城市層面的文旅照明還是景區景點層面的文旅照明,其所要彰顯表達的核心應該是這個城市或景區所擁有的某一方面或核心層面的文化精神,并且這種文化精神對于當代和未來的社會價值取向具有導向意義。圖1所示為南京市花及折扇文化特色的萬達茂商業文旅燈光。

圖1 南京萬達茂商業文旅燈光Fig.1 Cultural tourism lighting of Nanjing Wanda Mall

三是內容的主題性。文旅照明夜景觀所承載的人文精神是通過一個城市或景區的文化脈絡的梳理和提煉得以實現的。反之,當人們對于這種核心精神達成共識并付諸演繹時,文化層面內容的表達則顯得十分重要,其重中之重則是具有獨立個性的主題性創意。人文景觀的主題提煉一般來自兩類題材:一是獨特的歷史文化類題材,包括物質性的和精神性的兩個方面;二是得天獨厚的自然資源題材。如果兩類題材共享一個主題并可與夜景照明結合實施,則是主題性獨創的至高境界。

四是形式的豐富性。近年來,伴隨市場需求層次的不斷提升以及高科技成果的廣泛運用,在國家政策的推動下,文旅夜景的表現形式更加豐富多彩。以傳播光文化、塑造城市特色夜景觀、弘揚城市人文精神為宗旨,將簡單的功能性照明、光影照明、裝置燈光與數字影視藝術高度融合,形成了形式多樣、內涵豐富的文旅照明新景象。

五是表現的多樣性。如潮的創意、猛進的科技催促文旅照明呈現出多樣化的表現形態,具體體現為整體意境與局部點睛相結合、虛擬與真實相結合、觀賞與互動相結合、光景與演藝相結合、燈光裝置與趣味小品光景相結合,等等。通過這些光影藝術的表達,盡可能地展現城市景區夜景的內涵與氣質,體現出人、景、物三者的和諧,從而在提高景觀品味的同時提升游人的自我感受和價值體驗。

2 文旅照明眩光的特點

基于文旅照明的定位和內容形式上的特征,文旅照明實施建設中出現的眩光現象具有與其他照明形式不同的個性特征。

生理生化技術。這是一種比較重要的食品微生物檢測方法,該技術的應用具有較強的適用性,像微量升華法和ATP生物發光法等,這些技術的應用主要是通過菌體的代謝產物來確定菌種狀況以及數量。

首先,眩光在功能意義上的背反性。為了表現文化內涵和主題創意,文旅照明通常需要以光影和視頻的方式塑造場景、氛圍和情節,較多地采用投射燈具或投影設備。而由于投射燈具固有的直射性特點,致使其光強相應加大,勢必帶來可視范圍內的眩光現象。因此,從一定意義上看,文旅照明的眩光是一種不可避免的現象,甚至可以說,眩光是文旅照明不可或缺的元素之一,這也就帶來了效果與眩光之間的二律背反現象。處理背反性的基本要求是如何在兩者之間尋求平衡,既要利用眩光為效果服務,根據場所需要設置一定的眩光,同時又要最大程度地控制眩光,實現健康照明。

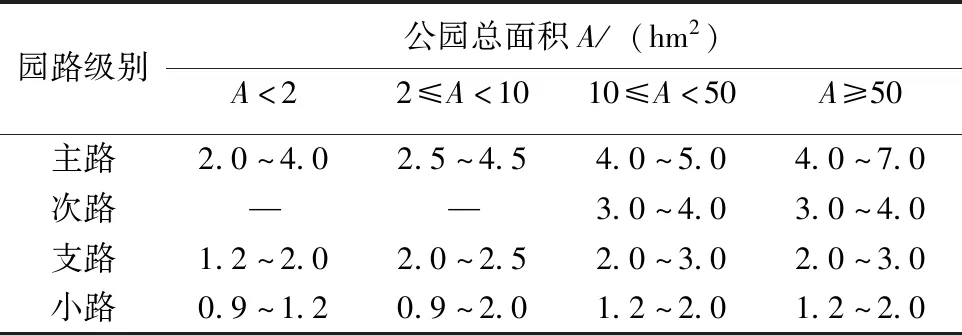

其次,眩光近視距化。文旅照明項目大多以文化元素的載入為特征,因此,其項目主體大多為文化街區、園林景區、公園廣場、文體商業設施等領域,與市政照明不同,其燈光載體的體量較小,多元而精致,其設置的游覽線路也大多婉約精密。以公園照明為例,根據GB 51192—2016《公園設計規范》規定,公園道路分為主路、次路、支路、小路四級。公園面積小于10 hm2時可只設三級,其園路寬度規定如表1所示。

表1 公園路寬度規定Table 1 Requirements of park road width

從表1可見,公園道路的寬度僅限于0.9~7 m之間,而大量的支路和小路等旅游線路的最大路寬僅為3.0 m。這些園路有的迂回曲折,有的直線規則,時寬時窄,游客行走其中,視野與安裝于路涯、綠島、回車島、兩側綠地、樹植、花缽、花樹壇、小品裝置等載體上的燈具十分接近,因而,其受光強度無疑較為高。

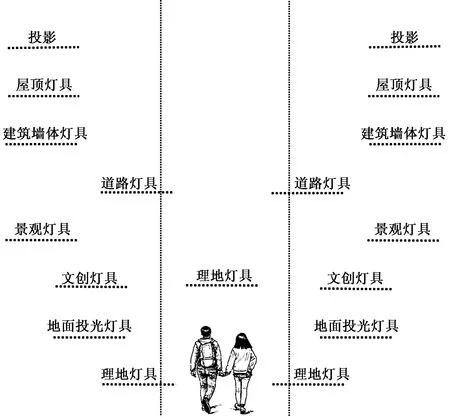

再者,眩光寬視域化。靜態下人的雙眼水平視域可達160°,垂直視域可達50°。由于街區、公園等文旅景區文化與自然元素眾多,文旅照明所要表達的夜景載體較豐富,因此,其規劃設計的一個顯著特點即是照明發光體的豐富多樣性,如圖2所示。

圖2 公園道路及其周邊布燈剖面示意圖Fig.2 Park road and its surrounding lighting profile

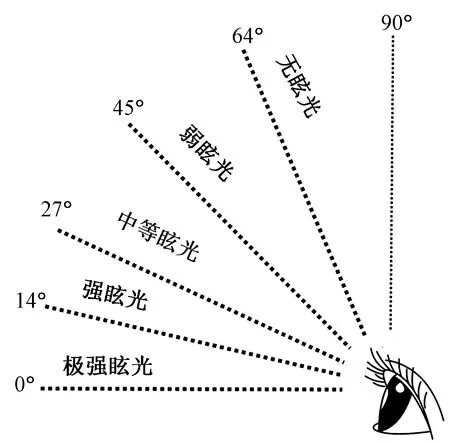

由圖2可見,狹小的園路兩側燈光不僅視距近,燈光的數量、層次也較多,甚至一些人行道路中央也設置了埋地燈具。類似設計在豐富構景的同時,也使得游人視野中有可能產生更多角度的眩光,這與傳統意義上的眩光理論實踐具有較大的區別。傳統的眩光理論實踐中,產生眩光的發光體一般是在人的視角水平線以上的光源,眩光的強弱與視角之間的關系表現為光源相對眼睛的位置越近,角度越小,眩光現象則越嚴重,如圖3所示。

圖3 傳統理論中眩光的強弱與視角之間的關系Fig.3 Relationship between glare strength and angle of view in traditional theory

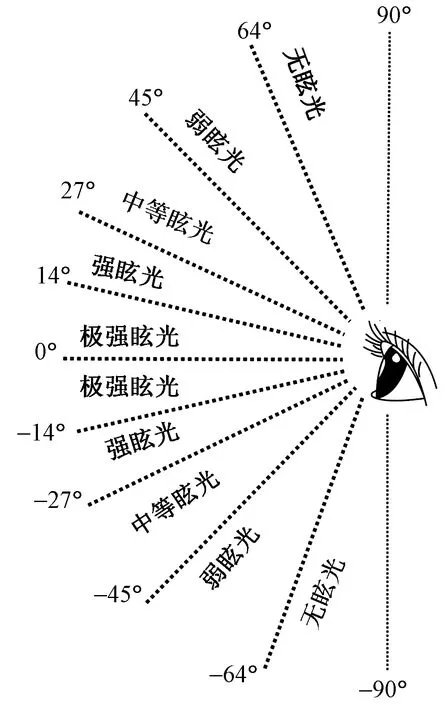

在文旅照明中,由于埋地燈具、地面投光燈具、側裝燈具及大量文創燈光裝置藝術的運用,使得行人視野水平線以下的燈光應用十分普及,面廣量大,勢必帶來眩光的寬視域化現象,即在傳統眩光源的基礎上,來自視野水平線以下的眩光顯著增加,如圖4所示。

圖4 寬視域眩光的強弱與視角之間的關系Fig.4 Relationship between the intensity and angle of view of wide-field glare

另外,缺少規則。目前國際上評測室外眩光的兩個系統分別為GR和TI。前者主要適用于室外體育場地眩光值的計算,后者則是用于道路照明中失能眩光的計算評價。對于景觀照明或者文旅照明,由于觀察者的觀察方向處于游動狀態,同時各類照明設施一般是進行非規則布置,功率和光束角及照射方向也是因地制宜地進行設定的,因而至今尚不能編制一套具有共性特征的眩光評價系統,這給照明質量的評判帶來了許多不確定性。實踐中,有一些項目設計參考GR系統,但由于GR系統應用的條件是視線低于眼睛高度,同時其計算公式的基本方式是燈具的亮度與被照場地的亮度之比,這對于文旅照明場所顯然無法完整使用。目前,文旅照明眩光的控制設計依據的標準是《城市夜景照明設計規范》(JGJ/T 163—2008),由于該標準制定實施已超過10年,照明產品和城市建設及各種文旅要素已發生很大變化,加之其中的亮度指標在實踐中也基本無法操作,因此,文旅照明設計中的眩光控制和測評目前處于設計師個體理念指導下經驗實施的境況。

3 文旅照明眩光的危害

1)對游客身體的影響。眩光對人們生理的影響早已為科學所證明,也是全社會的共識,而文旅游照明中的眩光對于人的生理健康的影響具有以下三方面特征:一是地面的上照眩光較多,且與行人眼部的距離更近,對于視力的影響更大;二是行走中的游客在許多情況下處于間歇性的被眩光干擾狀態,增加了視覺上的不適應感;三是彩色眩光較多,彩色光眩光不僅對眼睛不利,有損人的生理功能,還會影響心理健康。

2)降低景觀效果。光線過亮是眩光產生的最基本的原因,它不僅影響了游客參觀的心情,降低了夜景欣賞的心理品味,客觀上它也是目前影響文旅照明景觀效果的主要因素。當前,過亮、過眩是文旅景觀照明設計中存在的通病,許多文旅照明方案背離項目定位,脫離主題內涵,一味地追求明亮度,使得文旅夜景品味走向低俗化。如圖5所示,大范圍的地面眩光對視力和景觀效果構成影響。

圖5 大范圍的地面眩光對視力和景觀效果構成影響Fig.5 Effects of a wide range of ground glare on visual acuity and landscape effects

3)安全危害。在文旅景區,無論主干道還是次干道,只要有機動車行駛的地方,眩光就是導致事故發生的原因之一。影響機動車駕駛的失能眩光是道路照明系統設計重要的預防因素,在文旅景區尤其需要給予重視。

4)對居民生活的影響。建筑景觀、商業、文體等設施文旅照明中的眩光,對其近距離住宅樓居民的起居生活和身心健康會帶來較大的負面影響。不論動態還是靜態的眩光發生時,會侵入到這些住宅,干擾居民平靜的生活,從而降低了人們的生活質量。圖6所示為寬視域高亮度的街區眩光。

圖6 寬視域高亮度的街區眩光Fig.6 Block glare with high brightness and wide range

5)城市光污染。文旅照明的眩光是城市光污染的重要元兇之一。它打破了城市夜空應有的狀態,使繁星失去光彩,月亮失去光輝。它打亂了動植物晝夜生物鐘的節律,使鳥類和昆蟲正常繁殖過程受到影響,花草不能授粉,正常的生長不得維系。

4 文旅照明的眩光控制

文旅照明中的眩光控制是一項系統工作,社會層面上需要重視相關的立法和執法,制定科學系統的眩光控制規范和測評標準,同時在項目層面得到有效的貫徹和執行。在技術和設計層面上,文旅照明的眩光控制需要從光源配置、燈具造型、安裝位置、照射方式等方面入手做出詳盡的系統方案。

4.1 源頭控制:亮度限值

無論直接眩光還是間接眩光,其產生的根源都與燈具過高的亮度有密切關系。為此,設計方案需要從文旅項目的定位著手,結合文化和藝術審美,合理的確定照度、亮度指標,盡可能選用功率較小的光源,這樣既可限制眩光,又能提高項目的品味和當次。對于商業文旅街區或體育文旅場所,宜統一規劃彩燈、廣告燈,墻面和屋頂的大型廣告,其廣告面的照度和燈箱畫面亮度應遵守《城市夜景照明設計規范》(JGJ/T 163—2008)的限定值。

為有效控制亮度,同時提高夜景觀檔次,預算較好的項目宜采用智能調光系統,以因地因時調節亮度值。

4.2 機動控制:燈具位置與照明方式

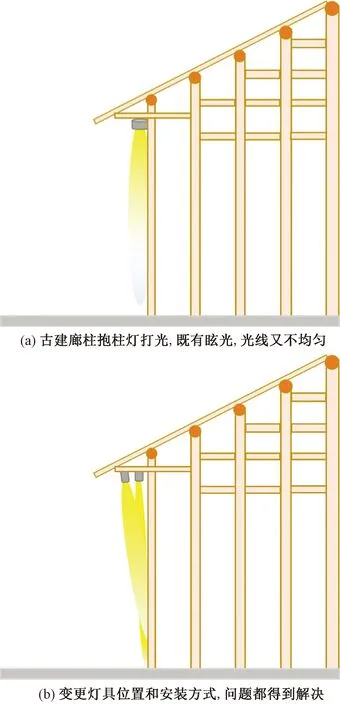

就燈具位置分析,目前文旅照明最多的眩光源出自地埋燈具及地面投射燈具。因此,相關的設計方案中應盡可以減少地埋燈具的使用,尤其要限制在人行道路面及其兩側安裝地埋燈;投射燈具是文旅照明中重要的眩光源,地面上照式投射燈具中的照樹燈、照石燈、洗墻燈、廊柱燈等,在安裝位置和照明方向上應盡可能機動靈活地進行防眩設計,如圖7所示;無論上投式還是下投式照明方式,必須在考慮光束角設置、截光角度的同時,于水平視線上下65°范圍內盡可能少的產生直射眩光后設定燈具位置;對于下照式安裝,通常光保護角小或光線亮度大的燈具的安裝位置要高一些;景區房屋建筑及商業街區可充分利用商店內透照明方式;建筑或構筑物的照明應遵行《城市夜景照明設計規范》(JGJ/T 163—2008)的限定值,控制眩光,防止產生光污染;在燈具的數量上應明確基本原理:在一定空間范圍內,燈具的數量越多,越容易產生眩光。因而,在滿足照度要求的前提下,應盡可能減少燈具數量。

圖7 調整燈具位置與照明方式控制眩光Fig.7 Adjust lamp position and lighting mode to control glare

4.3 直接控制:燈具的防眩光裝置

利用燈具的防眩光裝置抑制不舒適眩光是創造高品質文旅夜環境的重要舉措,也是目前文旅照明中最簡便、最直接的防眩光方式,其運用可從燈具的材料和結構兩方面進行。在材料應用方面,可以利用材料的化學性質降低燈具表面的亮度,例如,選用乳白色玻璃、磨砂質地玻璃或者各類塑料來降低表面的亮度,從而克服眩光。建筑或構筑物文旅照明中的線形照明燈具宜采用這類透光材料;對于庭院燈、草坪燈、景觀燈、步道燈等側發光的燈具,也應采用非透明性的擴散板作為透光材料,以控制嚴重的眩光現象。

利用燈具內二次反光板實現間接照射方式是一種較為優秀的防眩光模式。它是通過在燈具中加入二次反光體遮擋光源直射光線,使其反射到反光杯內壁上,這樣只需優化反光面,使內壁上照度均勻,就能達到防眩光的效果。常見的二次反光面形狀主要有平行面、拋物面、球面、雙曲面以及自由曲面等,可根據不同的需求進行相應的設計。

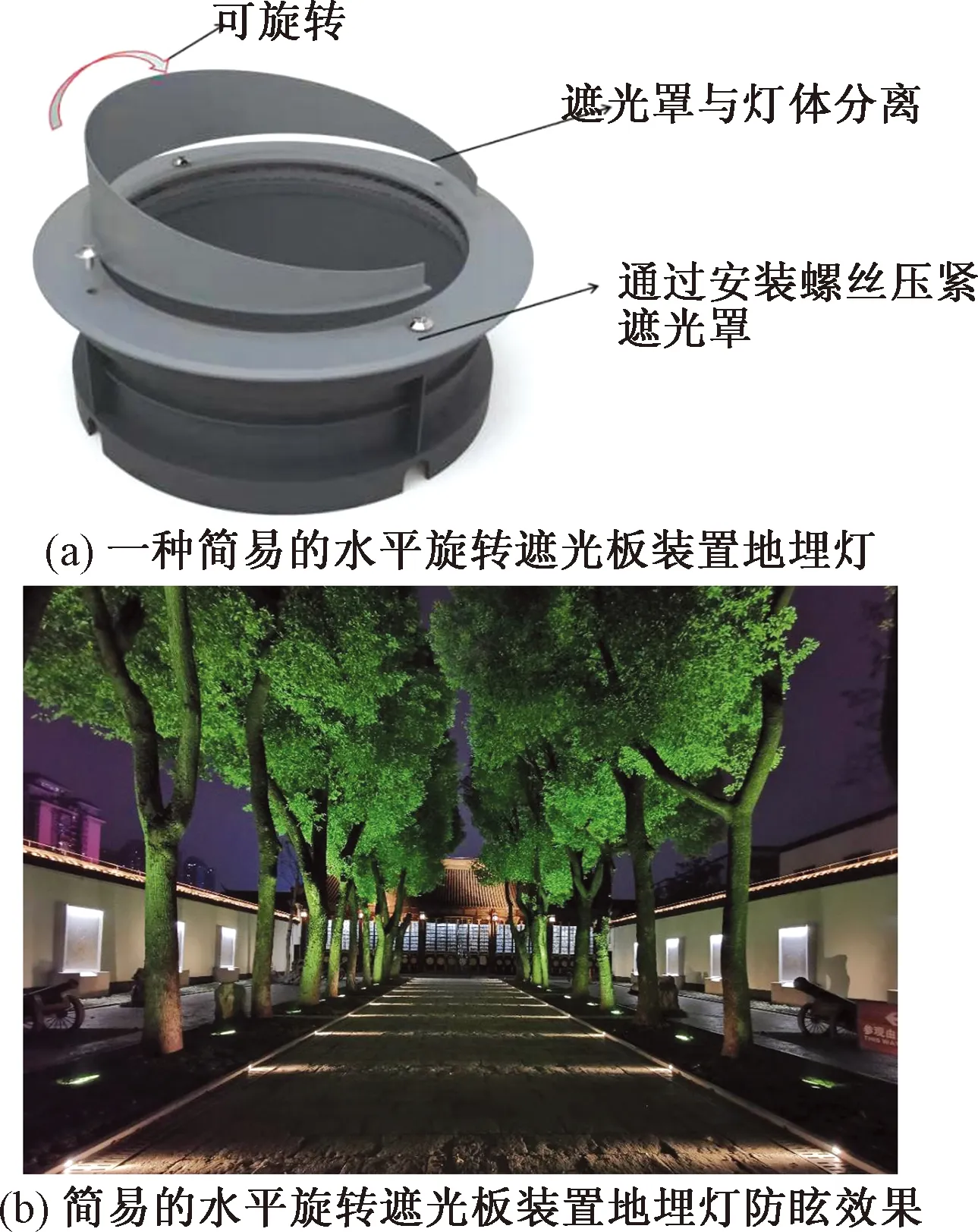

包括地埋燈、照樹燈、照石燈、洗墻燈、廊柱燈、空中投光燈等在內的投射燈具是目前文旅照明中主要的眩光源燈具。從變化燈具結構,調整光線的強弱來控制眩光是常用的技術手段。主要的措施一是通過加裝格柵罩或蜂窩罩,增大保護角,減少眩光值。該方式實施簡便、成本低,但會使燈光的發光角度發生變化,對于光束角精準度要求高的場所無法實施。同時,它也在一定程度上對燈具的整體照度產生影響;二是通過加裝遮光板的方式控制眩光。遮光板設置在燈具的一側,對外側光線予以控制,從而降低眩光值。該遮擋眩光模式作用明顯,它使光源下端與燈具的下邊緣的連線與水平方向的夾角變小,增大了對于行人視線的保護角。其不足之處在于對于與燈具一體化的遮光板在應對不同安裝位時所起到的防眩作用差別巨大,理論上只有在光源下端與燈具的下邊緣的連線與水平方向的夾角處于15°~45°時,才可有效克服眩光。而由于文旅照明中安裝條件復雜,燈具位置、照射方向難以固化,尤其對于地埋燈、照明燈等地面投射燈具,經常出現由于施工安裝指導不精細嚴格,固定于一側的遮光板在許多情況被反向錯位,擋住了被照物的光線,眩光直接面對了行人。因此,靈活機動的遮光板裝置模式顯得特別重要,遮光板的高度可以加大或減小,與燈具的連接上可以360°進行水平方向調整,這樣即使燈具已被深埋固定,憑借遮光板的自由轉動和規格調整,也可以對眩光進行有效控制,如圖8所示。

圖8 安裝遮光板裝置控制眩光Fig.8 Install shade panel to control glare

5 總結

隨著國家大力推進夜經濟及文旅的發展,文旅照明迎來蓬勃發展的大好機遇。文旅夜景需要樹立先進的建設理念,建立科學人文的設計體系,貫徹實施嚴謹高效的規范準則,其中眩光控制、綠色照明則是重要方面。文旅照明實際情況中,眩光問題牽涉面廣,情況復雜,需要長期的探索和實踐。