“生活教育”視角下的班本種植微課程實踐探究

摘?要:為了更深入地踐行陶行知“生活即教育”理念,讓幼兒走進自然、走向生活,我們根據幼兒的年齡特點、興趣與探究愿望,在班級實施了蘑菇種植活動。把大自然“搬進”教室,為幼兒充分的觀察、自由的探索創設條件,通過最真實的種植體驗,收獲豐富的感性經驗,從而對“蘑菇”這一菌類形成相對比較具象概括的認識。

關鍵詞:生活教育;蘑菇;種植微課程

一、 關注生活,捕捉幼兒興趣

午后戶外散步時,“老師,那個是什么啊?”一位幼兒的問題,吸引了大家的注意力,原來,兔園的草叢里長了幾朵嫩黃的蘑菇。

對于蘑菇,幼兒們有太多的好奇,隨之爭論起來:

幼1:“我在外面見過毒蘑菇,是紅色的。”

幼2:“這個好像是毒蘑菇,我外婆賣過蘑菇,是沒有毒的。”

幼3:“這個白色的蘑菇,也是有毒的。”

幼4:“黃色的蘑菇,好像是毒蘑菇。”

幼5:“白蘑菇沒有毒。”

幼6:“我吃過蘑菇,沒有毒。”

幼7:“我看見過一種黑色的蘑菇,也可以吃。”

幼8:“我在超市里買過蘑菇,是沒有毒的,學校里看見的蘑菇可以吃嗎?”……

很明顯,班級幼兒對蘑菇表現出了興趣,從幼兒們的談話中我們可以發現,他們已經知道了一些關于蘑菇的知識,但是對于蘑菇本身具有探究價值的知識并沒有深入的了解。在和幼兒共同查閱資料的過程中,我們發現蘑菇種類繁多,形態各異,相對容易養活,一旦萌發就能迅速成長,且能重復生長多次,短期內能觀察到明顯的變化,比較適合中班幼兒進行種植和觀察。基于以上兩點,在老師對于蘑菇本身的活動預設和幼兒自發話題的導向下,我們計劃把蘑菇“搬進”教室,在班內開展關于蘑菇的微課程研究。

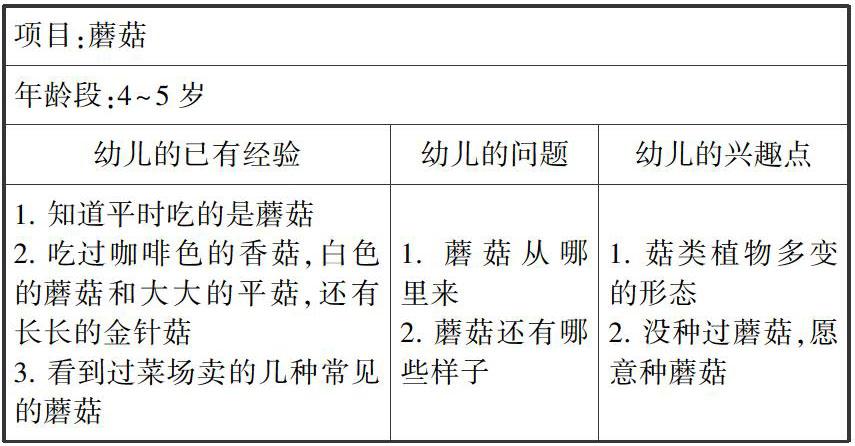

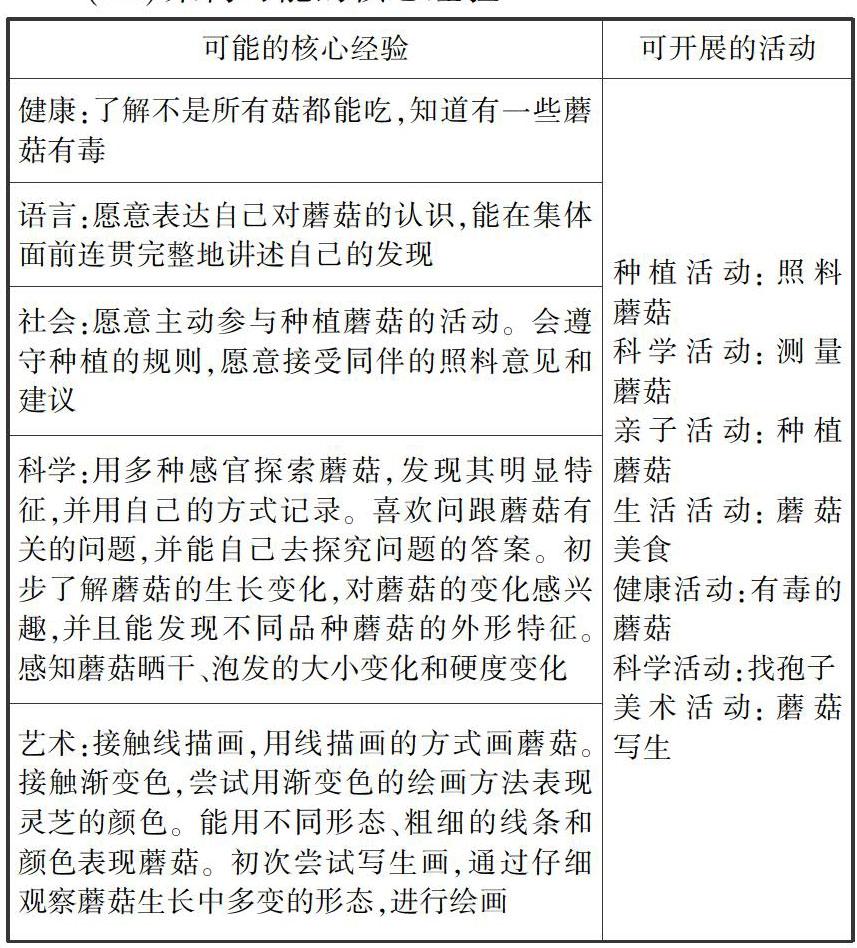

二、 關注幼兒已有經驗,架構可能的核心經驗

(一)梳理幼兒們的已有經驗

(二)架構可能的核心經驗

(三)探尋研究路徑

科學探究活動《蘑菇你好》:在種植區提供放大鏡、棉簽、鑷子、黑白紙,測量工具、直尺等工具觀察蘑菇的生長,了解蘑菇的生長規律。

蘑菇照片展:在教室中提供各種蘑菇的照片,直觀形象地展示蘑菇的形態。

教學活動:開展關于蘑菇的健康、語言、美術、科學等相關領域活動。

創設主題墻面:在班級創設“蘑菇你好”主題墻,將幼兒探究蘑菇的過程記錄下來。

(四)教育的價值和意義

幼兒的學習方式是直接感知、實際操作和親身體驗。蘑菇是幼兒們日常生活中能夠接觸到的,探究“蘑菇”符合幼兒的學習特點。在探究的過程中,幼兒可以拓展對蘑菇的認識,了解蘑菇不同的狀態,以及蘑菇作為食物不同的烹飪方法。在種植照顧蘑菇生長的過程中,可以了解蘑菇的生長變化,初步了解植物生長的規律。幼兒可以將自己的發現以語言表征、繪畫表征等形式記錄下來,跟同伴和家長分享,感受發現的樂趣。

三、 問題式的研究之旅

教師以幼兒的四個問題為基點,從兒童視角出發,對幼兒提出的問題進行價值判斷,并以此為出發點生成話題內容,鼓勵幼兒在觀察、記錄、對比、猜想、驗證等過程中解答自己提出的問題,從而收獲新經驗、新問題、新探究。

(一)怎么照料蘑菇?

問題1:沒有蓋濕巾,會發芽嗎?問題2:沒有每天都噴水,會發芽嗎?問題3:每次要噴多少水?

幼兒通過同伴蘑菇對比,進行有關蘑菇發芽、個頭、顏色的話題討論,互相澆水,互相提醒以及請教成人,獲取間接經驗等途徑,采取觀察、比較等方法,發現了蘑菇發芽的一般規律:蘑菇生長需要潮濕的環境、需要時間,對水的需求不是很多,通過用手摸判斷是否需要噴水。

幼兒原有的經驗認為要發芽就要澆水,水越多發得越快。通過大膽猜測,同伴比較驗證,得出新結論:澆了很多水和沒有每天澆水,蘑菇都會發芽,這就是幼兒在經驗和認知沖突中獲得的新經驗,面對其他的植物種植,幼兒會有更多的認知。

(二)蘑菇長什么樣?

蘑菇發芽后的生長變化是怎么樣的呢?對于中班的幼兒,他們會如何去認識發出的蘑菇呢?

幼兒說:“蘑菇發的芽是黑色的(平菇)!跟我吃的不一樣。”還有的幼兒說:“這是什么蘑菇?彎彎扭扭的,嚇死我了!像蛇。(金針菇)”有的說:“這個蘑菇像兔耳朵!摸起來滑滑的!(靈芝)”“金針菇好可愛啊,特別小!”“茶樹菇怎么這么大這么粗!”對于菇類的多種形態,幼兒并不是非常清楚,但是他們會用自己的經驗去理解。

將蘑菇生長變化的順序和各種蘑菇的特征以幼兒繪畫表征的方式逐步呈現出來,利于幼兒可以在重復操作和長期觀察中了解蘑菇的生長過程。從幼兒表征中,我們發現幼兒對蘑菇外形的認識,已經能夠抓住不同種類蘑菇的明顯特征,并會用自己的語言描述給同伴、老師聽。后來,我們將幼兒的觀察結果和認識經驗進行團討、梳理、呈現在了區角里,讓觀察可以更加持久。

(三)蘑菇的種子在哪里?

蘑菇長大了,桶邊上白白的長毛是什么呢?“這是棉花糖,我吃過的。”“這是發霉了,不要用手摸,臟的。”面對出現的新現象,師幼通過網絡查詢,發現這是蘑菇的種子,叫孢子。孢子的出現,又引發了幼兒的探究興趣,他們說:“孢子可以種出很多很多蘑菇來!”“孢子可以飛到別的地方種出蘑菇來!”“孢子可以吃!”“孢子有的白,有的黑,多得數不清。”“孢子藏在土里、菌褶里、菌柄上、菌環上。”

在這個階段,幼兒使用了測量工具、記錄工具、照料工具。比如借助放大鏡觀察細節,使用蠟筆、水彩筆表征色彩變化,使用單位長度物品或者尺子測量,用手摸感知植物的組織等。幼兒用自己的方式觀察、對比、發現不同,表征能力、歸納能力有很大的提升,老師基于幼兒的學習興趣,組織團討活動進一步梳理經驗,同時逐步豐富區角環境,呈現幼兒的學習軌跡。

(四)蘑菇老了怎么辦?

蘑菇收獲以后,對于蘑菇的儲存,幼兒開始了新的討論,一部分幼兒想要把蘑菇保存下來,一部分幼兒想要帶回家嘗嘗蘑菇的味道。老師和幼兒一起通過網絡查詢,計劃采取傳統方式(自然風干),保存蘑菇,原理是需要將蘑菇內的水分大部分的脫離、干透,保證蘑菇的干度、易保存。將蘑菇帶回家的幼兒,和父母一起清洗干凈,制作了各種蘑菇美食。

四、 蘑菇微課程研究的收獲

種植過程是幼兒親近自然的過程,也是幼兒關注、關愛生命的天性得以展現的過程。我們在陶行知思想指導下,以幼兒萌發種植蘑菇的愿望為契機,教師通過嚴謹的課程審議,呈現蘑菇種植中蘊含的學習與發展機會,并采用答疑、探索、踐行的方式支持幼兒進行生成式微課程的建構與學習,最終形成貼近幼兒生活的、以蘑菇種植為主題的微課程。

(一)幼兒的收獲

通過多種方式、多感官探究蘑菇,更多地了解蘑菇,師幼共同參與蘑菇種植,初步了解蘑菇的外形變化、顏色變化。活動中,幼兒喜歡照顧蘑菇,能夠積極主動關注蘑菇,給蘑菇澆水、記錄等,學會了使用照料蘑菇的工具和一些觀察記錄方法。

(二)家長的收獲

隨著課程推進,家長對班級的種植微課程活動越發關注和支持,開展了“野蘑菇調查”“親子制作蘑菇繪本”“蘑菇美食制作”等活動,在這個過程中,家長收獲了新的教育理念,收獲了專業的眼光,收獲了與子女的親情。

(三)教師的收獲

一方面,教師大量積累了關于蘑菇的“哇時刻”和學習故事,了解幼兒對于蘑菇的探究和學習方式以及對蘑菇探究的興趣點,探索在種植微課程中體現“兒童表征”的方法和措施,促進兒童更多的表達和表征自己。

另一方面,教師的課程意識有了很大的提升,他們將兒童視角落實到班本微課程中,課程內容既對接幼兒的現實生活經驗,又尊重幼兒的成長特征,能夠追隨幼兒的興趣,將預設與生成相結合。我們發現,當幼兒面臨一個又一個有趣的探究時,他們便會始終興趣盎然。同時,教師在面對課程實施中幼兒拋出的各種問題,不僅能夠積極回應,還能篩選問題深入探究,從而構建更加貼近幼兒發展需要的微課程。

作者簡介:

陸曉安,江蘇省無錫市,無錫師范附屬實驗幼兒園。