機械通氣重癥患者實施以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛的效果分析

李璐

(河南省鄭州市第七人民醫院重癥醫學科 鄭州450006)

重癥醫學科患者病情嚴重,多意識不清、昏迷,自主呼吸功能喪失,需進行機械通氣,但重癥患者在機械通氣期間,因疾病、疼痛等多種因素刺激,機體處于強烈的應激反應中,易造成人機對抗、意外拔管等事件發生[1~2]。因此鎮靜治療可使患者進入安靜睡眠狀態,緩解侵入性操作、疾病等刺激,維持穩定的血流動力學。但對機械通氣重癥患者的鎮靜深度,臨床一直存在爭議,不同醫院采用的鎮靜藥物劑量也存在一定差異。有學者認為,鎮靜鎮痛能夠緩解機體的應激反應,但適度鎮靜比例應比實際低,若鎮靜過度會增加定向力喪失、蘇醒延遲、低血壓、感染等并發癥[3]。本研究探討機械通氣重癥患者實施以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛的臨床效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院重癥醫學科2018 年1 月~2019 年8 月收治的機械通氣患者88 例為研究對象,按隨機雙盲法分為對照組與觀察組,各44 例。對照組男28 例,女16 例;年齡25~73 歲,平均(48.72±6.39)歲;原發疾病:呼吸系統疾病25 例,膿毒血癥11 例,腹膜炎6 例,肝膽疾病2 例。觀察組男30 例,女14 例;年齡25~72 歲,平均(49.15±6.40)歲;原發疾病:呼吸系統疾病24 例,膿毒血癥12 例,腹膜炎5 例,肝膽疾病3 例。兩組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入與排除標準 納入標準:(1)具備機械通氣指征,年齡≥18 歲;(2)持續鎮靜、鎮痛時間≥48 h;(3)具有一定意識;(4)家屬對研究內容知情,自愿簽署知情同意書。排除標準:(1)伴嚴重神經系統疾病、認知障礙疾病;(2)有顱腦器質性病變及聽力、視力障礙;(3)有毒品依賴、酗酒史及阿片類止痛藥物依賴史;(4)有鎮靜催眠藥物依賴史;(5)研究期間退出。

1.3 鎮靜鎮痛方法 兩組先去除病房、醫源性刺激。對照組采用常規藥物鎮靜鎮痛,舒芬太尼注射液(國藥準字H20054172) 負荷劑量0.15~0.25 μg/kg,維持劑量0.1~0.3 μg/(kg·h);丙泊酚注射液(國藥準字H20040079)負荷劑量1.0~2.5 mg/kg,維持劑量0.5~4.0 mg/(kg·h);右美托咪啶注射液(國藥準字H20090248)0.2~1.5 μg/kg。采用鎮靜程度評估表(RASS)鎮靜評分,每4 小時評估1 次,使其維持在-2~3 分,根據評分調整劑量。每天6:00 停止鎮靜藥物的輸入。觀察組鎮靜鎮痛方案采用以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛。先進行疼痛評估,淺鎮靜流程持續鎮靜,以舒芬太尼注射液0.5~2.0μg/(kg·h)靜脈滴注,采用重癥監護疼痛評估表(CPOT)評估疼痛,使評分維持在0~4 分;丙泊酚注射液0.5~3.0 mg/(kg·h)泵入,按0.5 mg/(kg·h)速度調節;若鎮靜不達標,取右美托咪啶注射液0.2~0.7 μg/(kg·h)泵入;咪達唑侖注射液(國藥準字H20143222)0.04~0.20 mg/(kg·h)持續泵入,使RASS 評分維持在-2~0 分。每1 小時評估1 次RASS 評分,根據評分調整藥物劑量。兩組鎮靜鎮痛至離開ICU。

1.4 觀察指標 (1)比較兩組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量;(2)比較兩組機械通氣、ICU 入住時間;(3)比較兩組機械通氣期間意外拔管、人機對抗、氣管切開等不良事件發生率。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件處理數據。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用%表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

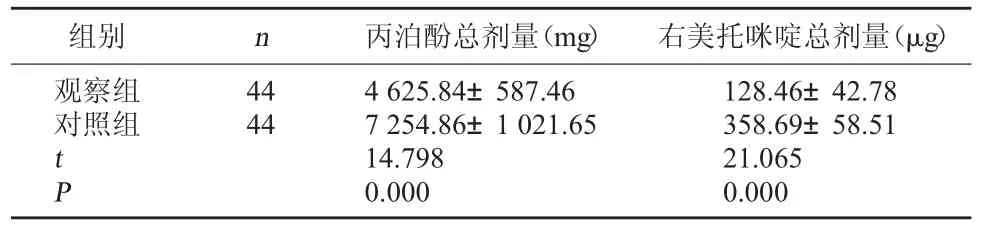

2.1 兩組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量比較 觀察組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量比較(±s)

表1 兩組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量比較(±s)

組別 n 丙泊酚總劑量(mg) 右美托咪啶總劑量(μg)觀察組對照組44 44 tP 4 625.84±587.46 7 254.86±1 021.65 14.798 0.000 128.46±42.78 358.69±58.51 21.065 0.000

2.2 兩組機械通氣、ICU 入住時間比較 觀察組機械通氣、ICU 入住時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組機械通氣、ICU 入住時間比較(d,±s)

表2 兩組機械通氣、ICU 入住時間比較(d,±s)

組別 n 機械通氣 ICU 入住觀察組對照組44 44 tP 8.08±2.49 12.87±2.61 8.808 0.000 11.86±6.72 21.78±7.18 6.691 0.000

2.3 兩組通氣期間不良事件發生率比較 觀察組通氣期間發生意外拔管1 例,氣管切開3 例,不良事件發生率為9.09%;對照組發生意外拔管2 例,人機對抗2 例,氣管切開10 例,不良事件發生率為31.82%。觀察組不良事件發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.657,P=0.017)。

3 討論

重癥機械通氣患者進入ICU 后,機體始終處于一個強烈的應激狀態,雖然應激反應是保護機體適應環境的重要機制,但過度應激反應會給機體帶來損害。鎮靜、鎮痛是減輕機體應激反應的重要措施,是重癥患者的基本治療方案,也是保護及挽救器官儲備功能的重要措施。但關于鎮靜深度,臨床一直存在爭議。冉群英等[4]的研究中觀察組行輕度鎮靜,對照組行常規鎮靜,結果觀察組機械通氣、住ICU時間及總住院時間均短于對照組(P<0.05)。李玉偉等[5]將268 例機械通氣患者納入研究,其中住院病死率30.5%,3 個月病死率47.0%,多元相關風險因素回歸分析提示,早期鎮靜過深是脫機時間延長、3個月病死率增加的獨立危險因素。有較多研究表明深鎮靜的危害,因此選取合理的鎮靜深度十分必要。淺鎮靜方案維持患者對外界刺激保持基本的反應及生理應激反應,能相應減少呼吸系統、循環系統的抑制,增加生理應激反應,避免發生心肌缺血[6]。為了實施更好的鎮靜方案,需輔以鎮痛治療。本研究采用以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛方案,將淺鎮靜作為目標,動態評估患者鎮靜狀態,能夠實時調整鎮靜、鎮痛藥物劑量,以免發生過度鎮靜情況,以此相應減少鎮靜、鎮痛藥物的使用劑量,提高用藥精準性[7]。本研究觀察組丙泊酚、右美托咪啶給藥劑量均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結果肯定了淺鎮靜的應用效果,可作為目標,根據患者個體化需求調整藥物劑量,達到早期、最小化鎮靜。

同時淺鎮靜能夠保留患者基本的語言功能、感知能力,存在有意識的主觀反應,對呼吸、循環無抑制,保持良好的咳嗽反應能力及呼吸道廓清能力,以此能判斷患者脫機、拔管指征,縮短患者機械通氣時間,減少長期通氣氣管切開等發生率。本研究中觀察組機械通氣、ICU 入住時間短于對照組,通氣期間不良事件發生率9.09%,低于對照組的31.82%,差異有統計學意義(P<0.05)。說明以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛,將淺鎮靜作為調控目標,能夠促進患者盡快恢復,減少不良事件的發生。但關于淺鎮靜的指標及相關禁忌證仍未明確,無論采用何種鎮靜深度,均需減小風險,平衡損益。

綜上所述,以淺鎮靜為目標導向性的程序化鎮靜鎮痛能夠減少重癥監護患者鎮靜藥物使用劑量,縮短其通氣時間,使其盡快恢復自主呼吸。