治療性溝通聯合量化健康教育應用于小兒骨科圍術期觀察

王亞茹 張茜 王利杰

(鄭州大學第三附屬醫院小兒骨科 河南鄭州450052)

小兒骨骼不斷生長、發育,生理功能與生物力學性能也處于不斷變化的階段,跌倒外傷的作用下易出現骨折,嚴重者甚至需要通過手術復位。患兒在手術復位治療期間普遍存在醫療恐懼,對醫療護理依從性、戰勝疾病的適應性及住院治療的適應能力明顯降低,較難適應住院所帶來的壓力[1]。因此圍術期有效干預減輕手術恐懼感,提高手術依從性及耐受性,是當前臨床重點關注方向。但因骨科患兒年齡小,語言理解能力及溝通交流存在一定障礙,給臨床護理及治療帶來一定難度[2]。因此結合骨科患兒特點,本研究旨在探討開展治療性溝通聯合量化健康教育的應用效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2017 年12 月~2019 年3 月收治的骨科手術患兒100 例,按照信封法分為對照組與觀察組,各50 例。對照組男31 例,女19 例;年齡6~14 歲,平均(9.28±1.43)歲;觀察組男28 例,女22 例;年齡6~14 歲,平均(9.34±1.40)歲;兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 入組標準 納入標準:(1)經臨床表現、X 線綜合檢查,確診為骨折;(2)存在跌倒病史或外傷史;(3)患兒家長或法定監護人知曉本研究,并自愿簽署知情同意書。排除標準:(1)依從性差、難以配合者;(2)伴先天性臟器疾病者;(3)中途退出研究者。

1.3 護理方法

1.3.1 對照組 給予常規護理。嚴密觀察患兒患肢末梢改變,日常飲食以高蛋白、高鈣、豐富維生素食物為主,加強病房巡視,給予骨折健康知識宣教,解答患兒及家長骨折恢復的問題,消除顧慮,指導家長如何配合患兒患肢康復。護理干預至出院結束。

1.3.2 觀察組 給予常規護理+治療性溝通+量化健康教育。常規護理同對照組。(1)治療性溝通。聽:護理人員應耐心、認真地注視患兒,面帶微笑、適當用手觸摸,鼓勵小兒表達自己的真實想法,等待小兒完全釋放內心壓力。說:根據患兒年齡差異選擇適用性語言,不斷鼓勵、支持患兒,興奮、急躁患兒也應以克制態度、語言方式,盡量選用通俗易懂、充滿童趣的語言溝通,如“你閉上眼睛數十個數,我們就結束打針啦;你不要去碰打蝴蝶結的地方,過會痛痛就飛走了”等;配合玩具、動畫消除患兒抵觸心理。非語言溝通:醫護人員在醫療操作時時刻面帶微笑,運用恰如其分肢體語言,比如豎起大拇指給予鼓勵、感謝,以專注關懷的眼神看著對方,耐心解答。(2)量化健康教育。制作骨折健康教育手冊免費發放給患兒及家長,介紹骨骼發育、骨折原因、營養指導及處理方法;入院第1 天入院宣教,介紹住院環境、主治醫師、責任護士及同病房病友,第2 天評價第1 天健康內容,講解骨折手術相關知識、治療方法、康復鍛煉方法及治療預后,第3 天評價第2 天講解結果;評估圍術期可能出現的不適感及產生原因,制定相應的應對措施及配合事項;鼓勵患兒及家屬提出治療或護理疑問,詳細解答相關問題。護理干預至出院結束。

1.4 觀察指標 (1)對比兩組干預前后醫療恐懼感評分,采用兒童醫療恐懼量表評估患兒對醫療操作、醫療環境、人際關系及自我恐懼,共17 個條目,每個條目賦值1~3 分,分值越高,恐懼感越高;(2)對比兩組患兒治療依從性,包括治療期間拒絕合作次數、哭鬧躁動次數及暴力行為次數。

1.5 統計學分析 數據采用SPSS23.0 統計學軟件處理。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組干預前后醫療恐懼感評分比較 干預前,兩組醫療恐懼感評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組醫療恐懼感均較干預前明顯減輕,評分觀察組顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組干預前后醫療恐懼感評分比較(分,±s)

表1 兩組干預前后醫療恐懼感評分比較(分,±s)

自我恐懼干預前 干預后觀察組對照組組別 n 醫療環境恐懼干預前 干預后醫療操作恐懼干預前 干預后人際關系恐懼干預前 干預后50 50 t P 8.43±1.05 8.39±1.02 0.193 0.424 1.13±0.28 3.49±0.49 29.569 0.000 8.52±1.16 8.49±1.15 0.130 0.448 1.36±0.34 3.85±0.52 28.339 0.000 7.96±1.08 7.89±1.05 0.329 0.372 1.35±0.47 3.96±0.64 23.243 0.000 7.45±1.16 7.39±1.15 0.260 0.398 1.28±0.45 3.84±0.63 23.381 0.000

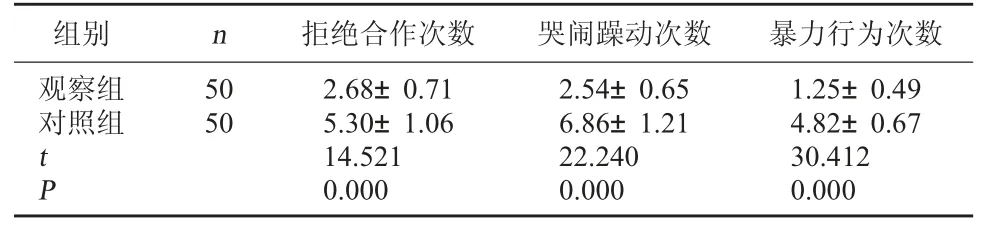

2.2 兩組治療依從性比較 觀察組治療期間拒絕合作次數、哭鬧躁動次數及暴力行為次數均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療依從性比較(次,±s)

表2 兩組治療依從性比較(次,±s)

組別 n 拒絕合作次數 哭鬧躁動次數 暴力行為次數觀察組對照組50 50 t P 2.68±0.71 5.30±1.06 14.521 0.000 2.54±0.65 6.86±1.21 22.240 0.000 1.25±0.49 4.82±0.67 30.412 0.000

3 討論

對骨科圍術期患兒而言,配合依從性決定了治療效果。因患兒年齡偏小,理解能力及溝通能力較低,會影響臨床治療效果及護理效果。因此有效的護理干預,可以提高患兒治療依從性,消除圍術期恐懼感[3~4]。

治療性溝通是心理學常用的治療工具,其目的是幫助患者能更好應對及適應無法改變的環境及現狀,克服心理障礙,采取和諧性、目的性、具有服務精神的治療作用于溝通行為,以此提高護理技巧及特殊性[5]。對骨科圍術期患兒采取治療性溝通時,首先要做到有效傾聽,傾聽患兒所需,便于護理工作的順利開展;其次掌握有效說的技巧,在溫暖、舒適、安逸的環境及準確時間,根據患兒年齡差異選擇適用性語言,當患兒稍微安靜后即可告訴他治療是為了早日恢復健康,避免因哭鬧、躁動而終止治療,不可對其開展強制性治療,做到尊重患兒,不斷予以鼓勵和支持,消除患兒對醫護人員的抵觸心理,提高護理質量;最后要熟練運用非語言溝通技巧,比如甜甜的微笑、關懷的眼神及合適的手勢操作等,使患兒積極配合治療。醫護人員在采用治療性溝通時,需做到換位思考,站在家長的立場考慮和溝通,以關愛的態度及語氣進行醫療操作,以此提高患兒及家長的配合性及依從性,促使患兒更好康復。

量化健康教育是整體護理的主要組成部分,在醫療護理干預中采用量化健康教育,將健康教育內容進行分解、細致、定量,便于護理操作及監測,具有一定的科學性及合理性;同時醫護人員具有明確的護理目標及護理計劃,可規范護理人員的行為,使護理人員及患者能夠全方位認識健康教育,掌握健康教育程序,避免健康教育過程中的片面性及零散性[6]。李曉紅[7]對110 例外科手術患者分別采取量化健康教育及隨機性健康教育,結果證實量化性健康教育患者護理滿意度94.55%,高于隨機性健康教育的81.82%,生活質量評分明顯提高(P<0.05)。本研究結果顯示,觀察組治療期間拒絕合作次數、哭鬧躁動次數及暴力行為次數低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明治療性溝通聯合量化健康教育開展于小兒骨科圍術期,能夠提高患兒治療依從性,減少治療期間的拒絕合作次數、哭鬧躁動次數。同時觀察組干預后醫療環境恐懼、醫療操作恐懼、人際關系恐懼及自我恐懼均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明治療性溝通聯合量化健康教育可消除患兒治療期間的抵觸心理,認識各項操作對康復治療的重要性,能夠減輕患兒治療期間的恐懼感,提高治療依從性,使患兒心理傷害降低到最低程度。綜上所述,治療性溝通聯合量化健康教育可提高圍術期患兒治療積極性,減少拒絕治療的次數,減輕患兒治療期間的恐懼感,臨床價值高,值得推廣應用。