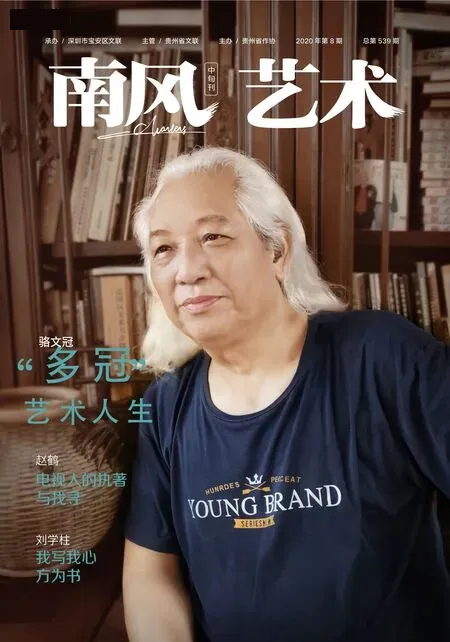

我寫我心方為書

劉學柱

劉學柱

江西省吉安市萬安縣人,號萬安居士。現為中國書法家協會會員、中國硬筆書法協會會員、中國收藏家協會會員、中國教育學會書法教育專業委員會委員、江西吉安市青年書法家協會副主席、廣東省書法家協會會員等。作品先后在全國第九屆書法篆刻作品展、第四屆全國書法百家精品展、“高恒杯”全國書法藝術大展、抗日戰爭勝利60 周年書畫展、“冼夫人獎”全國書法藝術大賽、“三晉杯”全國書法藝術大展、紀念鄧小平誕辰100 周年等三十余次全國書法展入展獲獎。

他是家鄉第一個國展作者,他也是南下深圳的追夢人。

二十多年來,他走過很多地方,但是不論到哪里,都無法改變他對書藝的追尋,這就是劉學柱。

在這個快餐時代,許多學書者朝秦暮楚、淺嘗輒止,劉學柱獨守魏碑這口井,一直深挖以至清泉汩汩。

他廣采博取,融會貫通,于魏碑研習之外,上溯秦漢以增其厚博,旁窺行草以活其血脈,這種對魏碑的感情豈是偶然所得?

古人有聯語云:“不隨時俯仰,自得古風流!”便是對他最好的寫照。

“練好一手字,是一筆無價之寶。”

1972 年5 月,劉學柱生于江西吉安。

江西吉安府本就是人文薈萃之地,自古以來文風頗盛,人才輩出。

如文壇領袖歐陽修,一代詩宗楊萬里,民族英雄文天祥,博學多才的解縉等不勝枚舉。

之所以走上書法之路,多少有點家學淵源,劉學柱爺爺是個有知識的農商,諳中醫、懂書法,在村里頗受尊敬。

“我父親和幾個兄弟的字都寫得不錯,像模像樣。”他說。正是這種耳濡目染,劉學柱從小就喜歡寫寫畫畫。

小學三年級,學校開寫字課,字帖是柳公權的,用毛筆在米字格里一描一劃,劉學柱覺得蠻好玩的,興趣很濃。

教他們寫字的老師姓廖,毛筆字、粉筆字均寫得好,劉學柱想,能寫成廖老師那樣就好了,有了這種心思,他寫字更有勁了。

家里不算寬裕,沒有多余的錢買紙墨筆硯,劉學柱把木炭捏成灰,用水化了當墨,在舊報紙上練,舊報紙練完了,就用毛筆蘸了水在石板上寫。

到了初中,一次語文老師肖崇政在批劉學柱作文時寫道:“練好一手字,是一筆無價之寶。”

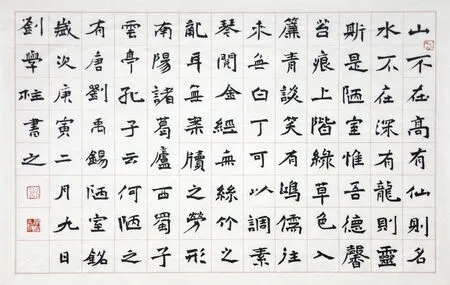

魏碑中楷:唐 劉禹錫《陋室銘》70cm×45cm 2010 年

雖然當時他并不是很懂這句話,但他對書法的興趣與日俱增。初中二年級,劉學柱就開始訂閱上海編輯出版的《書法研究》。

這是一本書法理論雜志,枯澀得很,如同天書,但他仍是一個字一個字地嚼,慢慢研讀,慢慢消化。

初進書法殿堂的劉學柱,像撞入稻田的鴨子,只覺得琳瑯滿目,他拼命地買帖,拼命地臨帖。

好幾次,他就騎著自行車前往鄰縣泰和的新華書店淘字帖、買書法書籍,來往近百里的路,他蹬得飛快。

課余時間,他仍是潛心于書法練習,當時硬筆書法日盛,他苦練硬筆書法,先后參加了縣、市、省、全國的硬筆書法比賽,取得不錯的成績。

高中的時候,劉學柱參加了當地名家—蔡曉風的一個硬筆書法培訓班,雖然只上了短短28 個小時課,但卻教會了劉學柱很多東西。

如蔡老師關于“用符號代替書法一些筆法”的技法,劉學柱一直沿用至今。

“原來這里也是藏龍臥虎!”

1995 年,劉學柱以優異的成績考上了吉安師專(現為井岡山大學)藝術系美術班。

劉學柱回憶說,大學中文系教授劉宗彬先生對他的影響甚大。在老師的指導下,劉學柱系統地學習了王羲之的《圣教序》,慢慢弄懂了怎么去練一個字。

劉學柱說:“就像捅破了一層窗紙,有豁然開朗之感。在以前,練字是有些盲目的,通過他這樣一講,我就知道了古人為什么這樣寫、不那樣寫。”

大學畢業后,劉學柱被分配在一個職高教初中美術兼書法課,庸常的日子周而復始。

劉學柱卻仍在默默耕耘著他的筆墨,偶爾也參加一些比賽,以筆為犁,以紙為田。

魏碑小楷:毛澤東《人民解放軍占領南京》33cm×33cm 2013 年

他回憶道:“寫字似乎是我最大的樂趣,在寫的過程中,我能沉靜下來,世間萬物,均在身外。至于要以書法博個名博個利的想法,我從來沒有過。”

1999 年,劉學柱考取了江西師范大學美術學院美術系的成人教育,也就在這一年,他南下深圳尋夢。本想找一份教書的工作,閑暇時間還可以寫寫字,但機緣巧合最終成為沙井人民醫院的一名衛生宣教員,由于工作得力,領導對他比較賞識。

2003 年,非典過后,政府重視公共衛生防預,成立預防保建所,他也就成了沙井預防保健所的健康教育專干,一直做到如今。

同時,劉學柱也一下打入沙井的書法圈,不禁感嘆:“原來這里也是藏龍臥虎,高手很多。”他如魚得水。認識了不少朋友,相互砥礪、共同提升。

這時,他開始接觸歷代大師名家碑帖,尤其迷戀魏碑書法藝術。他坦言:初學書法時,他并不是佼佼者,甚至和班里的同齡人比,還差了些許功力,然而只有他最終堅持了下來。

后來,他潛心魏碑書法,如《張玄墓志》《龍門二十品》《張猛龍碑》《鄭文公碑》《石門銘》等等。

尤勤魏碑中楷、小楷,不事張揚,委實成為了一個有才思、有才情、有才氣的書法癡人,并取得了驕人的成績。

魏碑中楷 唐 邵大震《九日登武山族長眺》 138cm×34cm 2015 年

“我寫我心方為書。”

由于多年在書法方面的積累,劉學柱技法日趨成熟。

由博而專,由變而穩,且開始頻頻在國家級的比賽中得獎。2007 年更以一幅楷書中堂《沙井蠔詩》入展全國第九屆書法篆刻作品展覽,也是寶安區兩個入展作者之一。

那時全國書法篆刻作品展覽是中國書法界最高級別的綜合性展覽,要求之嚴,檔次之高,在國內無兩。此次比賽參賽作品有近6 萬件,入展作品僅為902 件,可謂萬里挑一。

談到自己這幾年技藝的精進,能夠得到外界和評委的認可,劉學柱認為,經過這么多年的艱苦訓練,近些年,他的作品開始有了自己的藝術語言。

“這個非常關鍵,”他說,“一件作品要想與眾不同,能打動評委的眼光,不僅字要寫得好,還需要相當的裝飾效果。

當然,最重要的是,你得要有自己獨特的藝術語言。藝術,最難的就是自己的獨特語言,與眾不同。”

如果將書家分為功力型和表現型的話,功力型書家注重的當然是技術法則與形式規范,對線條與字結構自然有較強的控制力;表現型書家則不拘泥于成法,注重內在性情的抒發,其領悟能力和想象能力要強于功力型書家。

劉學柱追求的是兩者兼備,在他眼里,書法藝術貴在寫心,自由而奔放,抒發的是內心的精神軌跡,是一次次生命的具體體驗及生存方式的現實轉換。

劉學柱說,中國書法是世界上傳承最有序且沒有中斷過的文化,它有黃金分割之美,有傳情達意之美,有先賢代代傳承之美,筆墨當隨時代。

他主張師古而不泥古,集諸家之長而不專一格,推陳而出新,不媚于人、不流于俗。

他十分注重心境的創造,在精神上追求“禪”的意境,不倚俗俚,不追逐名利,如若禪宗,世界萬物無非是我心的幻化,“我寫我心方為書。”

我心即佛心。劉學柱用心寫字、做人,以期書法達到最佳境,得觀書者共鳴。他深知,只有擁有赤子之心的書法家才能臻于藝術的至境。

每次落筆,摒棄塵世的浮躁,心境平和,一筆、一落、一起間,塵埃凈除,境界自臻。

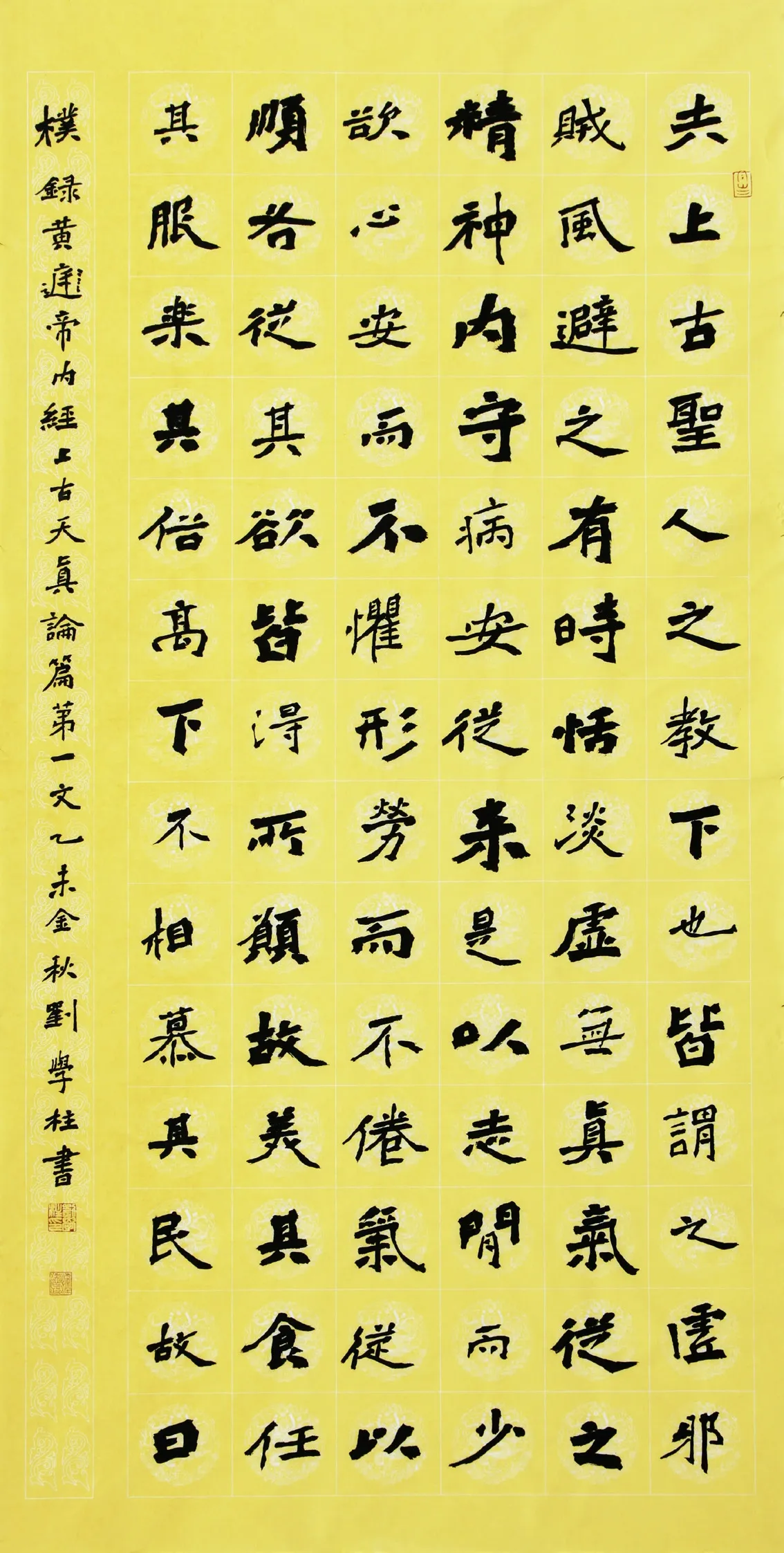

魏碑中楷:戰國 《黃帝內經》138cm×70cm 2016年

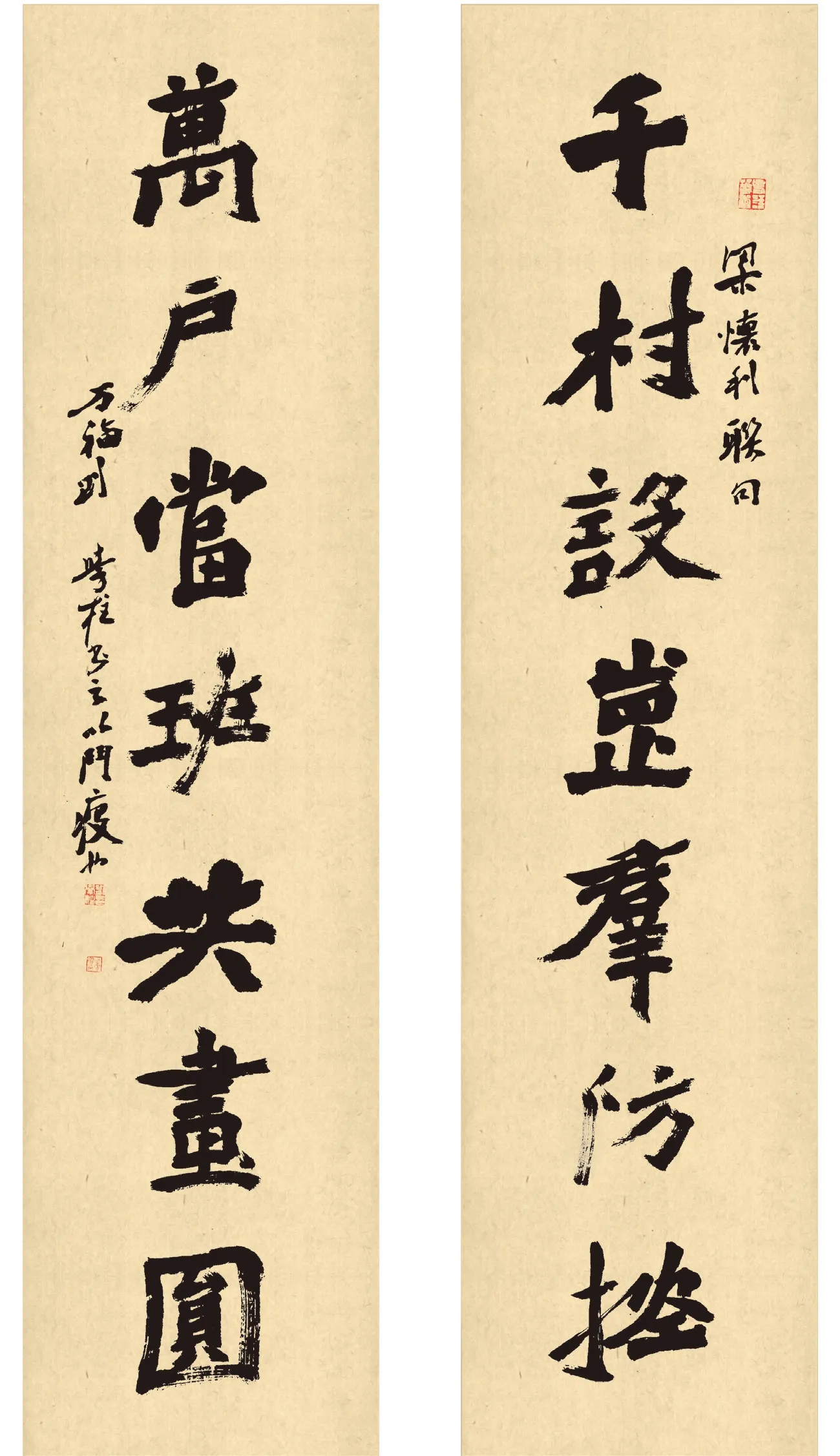

魏碑大字:七言楹聯《千村設崗群防控,萬戶當班共畫圓。》138cm×35cm×2 2020年