浦洛基談切爾諾貝利

葉倩雯

圖/Susan Wilson

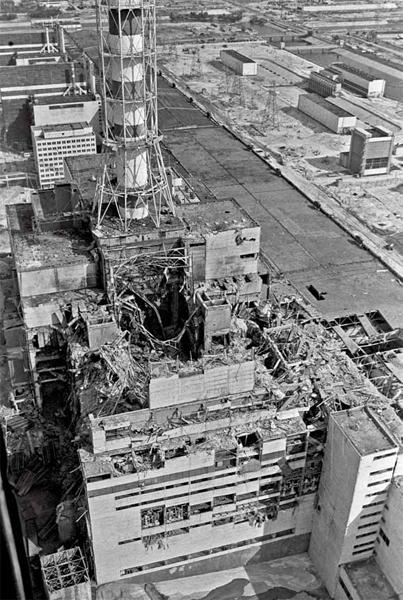

1986年4月,烏克蘭,航拍切爾諾貝利核電站發生爆炸的第4發電機組的建筑

1986年4月26日凌晨,震驚世界的切爾諾貝利事件發生,這也是迄今為止人類歷史上最嚴重的核泄漏事故之一。這次災難釋放出的輻射線劑量是二戰時期爆炸于廣島的原子彈的400倍以上,造成2600平方公里的隔離區,幾十萬人流離失所,人員損失可能近十萬人。如今,34年過去,切爾諾貝利核電站始終是烏克蘭最深的一道傷疤。

2011年1月1日,烏克蘭政府宣布,切爾諾貝利核電站廢墟周圍地區將變成一個新的旅游景點。很多旅游公司都在宣傳這條旅游線路絕對安全,“游覽一天,所受到的輻射劑量比做一次全身X光掃描要低300%,只相當于在飛機上待幾個小時受到的輻射量。”有人諷刺這里已經變成游客的打卡圣地。

不僅如此,相關的娛樂周邊產品也十分豐富。烏克蘭出品的射擊類游戲《潛行者·切爾諾貝利的陰影》變成了升級打怪的日常娛樂,全然消解了災難的沉重和可怖。

但歷史的債務并沒有償還,人類也依然沒有從核災難的陰影中解放出來。2015年的諾貝爾文學獎獲得者阿列克謝耶維奇在《切爾諾貝利的悲鳴》中提到:“切爾諾貝利不僅是一個時代的災難,散布于我們地球上的放射性核素,還將存留五十年,一百年,一萬年,甚至更長時間……我們該怎樣理解它?我們可能破解我們尚不可知的恐懼的含義嗎?”

事實上,這場災難不僅帶給死難者、受害者及其家人們無窮無盡的痛苦,還撼動了蘇聯的政體。更為重要的是,切爾諾貝利作為現代文明的一個象征,時刻提示著人們警惕所謂的“理性”,時刻保持對核能的敬畏。某種程度上,人類如何看待這個已經被普遍認為是“清潔能源”的“沉睡惡魔”,決定了我們將會擁有一個什么樣的未來。

2019年美國HBO電視臺出品了一部迷你劇《切爾諾貝利》,比較細致地還原了這場災難的過程,展現了從蘇聯最高領袖戈爾巴喬夫到無名士兵的群像,揭示了結構性謊言所需要付出的代價。該劇播出后引發世界范圍內的討論,哈佛大學烏克蘭史專家沙希利· 浦洛基(Serhii Plokhy)也曾作為嘉賓點評過這部迷你劇。

沙希利·浦洛基1957年生于蘇聯,成長于烏克蘭,專攻東歐思想與文化、國際關系史,主要致力于俄羅斯和烏克蘭史的研究,現任哈佛大學烏克蘭研究所所長。他著有《大國的崩潰:蘇聯解體的臺前幕后》《歐洲之門:烏克蘭2000年史》《斯拉夫民族之起源》和《雅爾塔:決定世界格局的八天》等十多部專著,并已被翻譯成十多種語言在各國出版。

浦洛基著作豐富多元,且充滿洞見,曾經連續三年獲得美國烏克蘭研究協會頒發的最佳著作獎項。其中《切爾諾貝利:一部悲劇史》(Chernobyl: History of a Tragedy)于2018年獲得英國最頂尖的非虛構文學獎 Baillie Gifford 獎。

在該書的序言中,浦洛基提示我們:“將切爾諾貝利核事故歸罪于運轉失靈的蘇聯體制和此類核反應堆的設計缺陷是再簡單不過的事情,這樣一來,便也暗示這些問題皆歸于過往了。不過,這樣的信心怕是用錯了地方……權威的當政者希望增強國家實力,鞏固本國地位,希望經濟加速發展,克服能源與人口危機,但對生態問題僅僅是給予口頭承諾。比起1986年的情形,如今這些情況變得更加明顯。假如我們不從已經發生的事情中汲取經驗,切爾諾貝利式的災難很可能會再現。”

2020年7月,這本《切爾諾貝利:一部悲劇史》在中國出版發行,我們也借此機會采訪到了作者沙希利·浦洛基。

人:人民周刊 沙:沙希利·浦洛基

不考慮歷史的細節,就無法得出正確的教訓

人:有這么多關于切爾諾貝利的研究和專著,你為什么還要講述切爾諾貝利?這本《切爾諾貝利:一部悲劇史》有什么新的內容?

沙:切爾諾貝利核災難一直是我個人歷史的一部分。我的朋友們在爆炸后被送往禁區,我對那段時光記憶猶新。我一直對這個主題很感興趣,所以曾前往切爾諾貝利和普里皮亞特旅行。畢竟,能夠造訪事故的發生地是我長期以來的愿望。

在前往禁區的過程中,我意識到,作為一個經歷過那個時代的人,我擁有其他人、尤其是年輕人所不具有的洞察力。

新建的基輔檔案館開放的館藏無疑對我的研究和寫作也有很大幫助,一些新的文獻不僅讓我“刷新”了記憶,還學到了很多以前不知道的東西。

人:切爾諾貝利災難發生時,你就在烏克蘭一個離“受損反應堆下游不到500公里的地方”。你對熔毀的記憶是什么?你也提到近年檢查時才發現輻射對你的甲狀腺造成了傷害。當醫生這樣告訴你身體的情況時,你的感受是什么?

沙:當醫生告訴我,我在某一時期得了甲狀腺腫大時,我并不覺得很不舒服,反而讓我感到欣慰的是這個疾病已經過去了。實際上,直到今天我也不知道我的診斷是否與切爾諾貝利有關,這就是絕大多數受切爾諾貝利輻射影響的人的處境。

當今的世界對核彈爆炸所釋放的輻射影響知之甚詳,但對長期低劑量輻射對人類健康和環境的影響知之甚少。

就切爾諾貝利和福島核災難所造成的輻射來說,我們需要建立一個資金充足的國際計劃來研究這種長期性的影響。否則,當下一次災難發生時,我們將繼續被蒙在鼓里。

人:你不認為“運轉失靈的蘇聯體制和切爾諾貝利式反應堆的設計缺陷”是切爾諾貝利災難的原因嗎?你在該書的序言提及“今天的情形比1986年更明顯”,指的是什么?我們應該從切爾諾貝利事件中吸取什么教訓?

沙:蘇聯的經濟和管理制度在20世紀80年代初就充分顯示出其缺陷。人們不愿意為自己的行為負責,生產配額的完成優先于安全問題,所有這些因素都導致了這場災難。同樣重要的是反應堆的設計缺陷,它存在重大的安全問題卻從來沒有告知操作者。

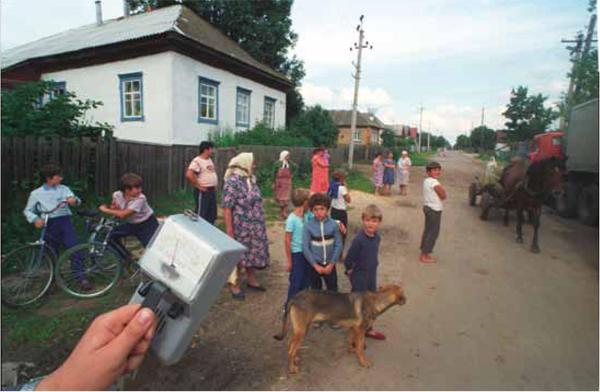

1986年,烏克蘭日托米爾州,Narodytsky區是禁區外受污染最嚴重的地區之一

如今,核能發展的新領域是中東,這個石油和天然氣資源豐富的地區,我們一般認為他們不會大力發展核能。但該地區的政府之所以對核技術感興趣,有兩個原因:一個是為了解決電力短缺問題,另一個是為了獲得制造核武器所需的專業技術。

該地區的大多數國家都是由獨裁政權管理的,沒有或很少有公眾對決策過程和執行有約束力和控制力。這似乎是所有災難的先決條件。

要知道正是蘇聯核計劃的保密性使得政治家、管理者、設計者、反應堆的操作者在安全問題上可以偷工減料。而后來的歷史證明,就是這些原因導致了切爾諾貝利事件的發生。

人:你為什么認為這次事故“標志著蘇聯末日的開始”?

沙:切爾諾貝利事故發生時,蘇聯體制已經走向衰落,事故本身及其后果促成了這一進程。關鍵因素并不是災難本身,而是當局處理有關災難后果、輻射水平等信息的方式。事故發生后,那些受核塵埃影響的地區的現實情況是被遮蔽的。

一旦戈爾巴喬夫的改革開始允許人們公開表達自己的擔憂,切爾諾貝利的問題就排在了首位。蘇聯政府第一次大規模調查,其實是圍繞切爾諾貝利事件的生態問題。但在調查的過程中,爭取獨立的運動也在萌發。首先是立陶宛,該國于1990年3月第一個宣布從蘇聯獨立出來,烏克蘭也于次年宣布獨立。

人:你如何評價HBO制作的迷你劇《切爾諾貝利》?這部劇在中國也有很高的熱度,畢竟核危機是我們需要共同面對的問題。

沙:是的,如何利用核能是我們共同關心的問題。我很高興地看到,中國核工業的安全水平得到很大的改善,正朝著正確的道路邁進。

這部迷你劇提醒我們所有人,危險不僅僅來自于核能,還來自于信息的不對等。人民需要了解核工業相關風險的真相。謊言的代價是非常高的,尤其是在核能方面。

對這部作品的主旨部分,我十分同意。當然也有人批評這部迷你劇歪曲了蘇聯生活的某些方面。就我來說,這部作品雖然來源于真實故事,但仍是一部虛構的故事片,畢竟不是紀錄片,很多時候不夠準確的地方不可避免。

人:你在書中寫道:“通過將這場災難置于歷史背景下,我試圖讓人們更好地理解這場世界上最嚴重的核事故。”你試圖提供什么樣的“理解”呢?

沙:切爾諾貝利災難已經在眾多書籍、電影、專題片和紀錄片中被“神話化”。它成了一個全球性的故事,成為全球化余波的一部分,似乎和世界上任何一個與核工業有關的故事一樣。

但在這種全球化中,人們很容易忘記事故發生的具體地點和時間。如果不考慮這些歷史的細節,就無法從發生的事故中得出正確的教訓。研究切爾諾貝利的歷史本身是很重要的,但這種工作的最終目的是為未來吸取教訓,并防止這種災難再次發生。

“帝國的時代已經過去”

人:你是烏克蘭問題專家,你的著作《歐洲之門》(The Gates of Europe: A History of Ukraine)講述了烏克蘭的歷史,你寫這本書是 "希望通過歷史來洞察現在,從而影響未來"。你怎么看現在的烏克蘭及其與俄羅斯的關系?

沙:烏克蘭目前與俄羅斯處于不宣而戰的狀態。1991年蘇聯解體,可以被看作1917年就開始的“俄羅斯帝國”的歷史性終結。我們所有人都希望這種終結可以在沒有戰爭和流血沖突的情況下發生。盡管,一個帝國的瓦解往往意味著戰爭和沖突。

遺憾的是,事實并不如我們的期待,前蘇聯最大的兩個共和國:俄羅斯和烏克蘭之間的軍事沖突只是被推遲了。今天的俄羅斯試圖重新建立對前蘇聯空間的控制。如果不能讓該地區第二大國(恰好是烏克蘭)加入俄羅斯控制的新空間,就不可能實現這一目標。

烏克蘭顯然是拒絕加入俄羅斯管理的新的政治和經濟聯盟的,畢竟烏克蘭對從前的蘇聯還是今天的俄羅斯來說都是獨立的國家。我們不知道當下的戰爭和沖突會持續多久,但從其他帝國瓦解的歷史中,我們顯然知道戰爭的結果會是什么——帝國的時代已經過去了。

人:冷戰曾深刻影響了當今世界的格局,你的另外一本著作《被遺忘的盟友:美國空軍、蘇聯戰場與東西同盟的瓦解》(Forgotten Bastards of the Eastern Front)即將在中國出版,你有什么話要對中國讀者說嗎?

沙:首先,我很高興我的新書將在中國出版。這本書寫的是二戰期間美國在烏克蘭的空軍基地,中國在同一時間也發生了不少類似的故事。歷史學家芭芭拉·塔奇曼(Barbara Tuchman)在她的獲獎著作《史迪威與美國在中國的經驗,1911-1945》(Stilwell and the American Experience in China, 1911–1945)中描述了同一時期中國境內美軍基地的故事。

我相信,中國的讀者對這段歷史早就有所了解,我的書中提到的一些故事恐怕也是你們熟悉的。當然也會有很多不同,我認為在政治、文化和個人層面上找到不同歷史論述的相似和不同之處,會讓人讀起來很有收獲。

人:新冠病毒也是另一種在全世界蔓延的災難。它對烏克蘭的局勢有無文化、政治上的影響?你認為它會帶來地緣政治的變化嗎?

沙:疫情加劇了世界上大多數國家現有的政治、經濟、社會和種族等問題。在這個意義上,烏克蘭也不例外。

到目前為止,烏克蘭政府在實行檢疫和遏制疾病傳播方面是相當有效的。但很多人擔心的是,封鎖對經濟的影響和對政府處理能力的挑戰。如果烏克蘭政府不能出臺有效的經濟方案,總統所在的政黨很可能會在定于秋季舉行的地方選舉中付出代價。

就地緣政治變化而言,我不認為會發生變化,除非俄羅斯決定利用這次危機繼續其破壞烏克蘭穩定的政策,并利用經濟困難達到這些目的。