烏爾塔多:從事藝術80年,98歲贏得世界關注

李乃清

2020年2月12日,露琪塔·烏爾塔多在洛杉磯。圖/Stefanie Keenan

“我活著,我死了,我將重生。”

8月13日,委內瑞拉藝術家露琪塔·烏爾塔多(Luchita Hurtado)在美國加利福尼亞州圣莫尼卡的家中去世,享年99歲。

“在過去八十多年里,烏爾塔多堅定地致力于記錄人類、自然和生命之間的聯系。她對人類行為的深刻表達及其與世界的不斷對話,體現在她大量的畫作中。”烏爾塔多的代理畫廊豪瑟沃斯(Hauser & Wirth)在一份聲明中寫道。

作為藝術家,烏爾塔多極為低調。她創作藝術并非為了展示,只因熱愛。漫長的歲月里,烏爾塔多一直都在創作,才華卻隱于兩任藝術家丈夫沃爾夫岡·帕倫(Wolfgang Paalen)和李·穆里坎(Lee Mullican)巨大的光環之下。為照顧家庭,烏爾塔多通常都在孩子們入睡后的深夜作畫。兒子馬特·穆里坎如今也已是美國當代著名藝術家。

“我不會因為大家沒注意到我的作品感到生氣或難過。我只覺得這些人‘沒眼光,他們沒法看到未來的可能性,所以他們也看不到當下我的作品。”

直到97歲高齡,烏爾塔多大批畫作被人發掘,她才一下成為藝術圈的轟動人物。她一生辦過的個展屈指可數,且主要在2016年之后,距她第一次個展已過去四十多年。

2019年,烏爾塔多入選美國《時代》周刊全球最具影響力百大人物,登榜藝術家僅兩位,另一位是前年畫作賣出天價的英國藝術家大衛·霍克尼。《時代》周刊評價:“烏爾塔多雖然從事藝術近80年,但在今夏才終于迎來人生中第一個回顧展。她經歷了超現實主義時期、魔幻現實主義時期和Dynaton運動,結識了許多藝術界名人,但她個人卻非常低調,很少舉辦展覽。如今,98歲的烏爾塔多終于贏得全世界的關注。”

穿梭于南北美的生活軌跡,令烏爾塔多的藝術內核充滿多樣性和異域色彩。而常年默默無聞的創作,則賦予她的作品某種純潔性。在她近80年的創作實踐中,探討了普遍性和超越性的問題。她通過對抽象、神秘主義、形體及風景的融合來發展自己的藝術語匯,以非常規的技巧、材料及風格進行了豐富多樣的實驗,回應她的多元文化與經驗環境,借此塑造了自己的生活和工作。

“她對人體的觀感與世界融為一體,不是和自然割裂的,這在今天顯得尤為重要。”策展人漢斯-烏爾里希·奧布里斯特曾作評價,“烏爾塔多的畢生杰作貢獻了一種非常特別的視角:將我們的目光聚焦于身體邊界,使用一種能在自我和周圍人事物環境之間搭建起橋梁的語言。”

烏爾塔多謙遜地生活和工作著,她對自然充滿熱情和渴望。美國女演員佐伊·索爾達娜為烏爾塔多頒發美國藝術獎榮譽終身成就時欽佩道:“在環保成為一項運動之前,她就已經是一名環境藝術家了,她堅定地倡導保護我們的地球,不屈不撓,每天都在為自己的使命戰斗。”

烏爾塔多今年本應迎來她的百歲壽辰。過去的歲月中,她一直堅持不斷創作,即便在99歲高齡,依然保持創作的熱情。她對人類和人類生存的環境,充滿關懷和憐憫。疫情肆虐期間,烏爾塔多還發了激勵人心的居家問候。99歲高齡的她穿一襲紅衣,戴著墨鏡迎向太陽,風吹著她飄逸的銀發,她仰首觀看一棵大樹,欣喜地介紹道:“這是我在自家小區最喜歡的一棵樹,當你抬頭仰望,映襯著天空的顏色,這像是一趟奇妙的旅程,我內心澎湃洶涌,作為這個星球的居民,能來到這里我真是太開心了!”

“黑暗歲月”,破繭成蝶

“是什么驅使我畫畫?這就像呼吸——你知道,我們無法不呼吸。”

烏爾塔多1920年11月28日生于委內瑞拉北部港口城市邁克蒂亞,她的出生地北瀕加勒比海,南距加拉加斯約10公里。8歲時她隨做裁縫的母親移居紐約,和母親、姐姐及兩個阿姨生活在一起,她的父親留在了委內瑞拉。

烏爾塔多算是陰差陽錯開始學習藝術。高中時,母親想讓她學習縫紉,送她去了曼哈頓的華盛頓·歐文高級中學,后來才發現學校其實主授純藝術課程。正是在這里,烏爾塔多找到了她一生的摯愛——藝術。

“我認為,自己是因為熱愛自然才成為藝術家的。記得兒時,我曾看見一只蝴蝶破繭成蝶的過程,這讓我感到驚異,那是在委內瑞拉,當時我還不到8歲,那是一種極其強烈的感受。直到現在,我都記得那一天。我把這只蝴蝶釘成標本,我為它感到難過,覺得自己當時真是罪孽。”

高中畢業后,烏爾塔多去了一家西班牙語報紙當志愿者,期間認識了比自己年長二十來歲的記者丹尼爾·德爾·索拉。1938年,18歲的烏爾塔多義無反顧地選擇與索拉步入婚姻。婚后,這對夫婦在多米尼加共和國和華盛頓特區生活。

烏爾塔多經索拉介紹,認識了不少生活在紐約的拉美藝術家及知識分子,包括墨西哥抽象畫家魯菲諾·塔馬約和智利超現實主義畫家羅伯特·馬塔等人,他們常在一起討論藝術。

然而,婚后不到4年,索拉拋棄了烏爾塔多和他們的兩個兒子。為了轉移悲傷,烏爾塔多帶著兩個兒子回到紐約,她以自由職業者身份擔任康泰納仕(Condé Nast Publications Inc)的時尚插畫師和羅德與泰勒百貨(Lord & Taylor)的櫥窗設計師。

“面對工作,你很難轉換自己的心境。我曾經有段時間為時尚行業創作插畫,日子艱難,編輯看到我畫的那幅《黑暗歲月》,問我究竟發生了什么,畫面背景黑黢黢的,畫中人也是垂喪頹廢的模樣。面對困境,我嘗試各種方法去突破,試著看看自己會以怎樣的速度前進。”

1940年代,墨西哥畫家魯菲諾·塔馬約為烏爾塔多拍攝的照片

烏爾塔多抱著未完成的畫作 “Untitled”,該作品于1971年完成

烏爾塔多將她所有的精力都投入創作,差不多那個時候,她的作品有了自己一些個人風格。棕灰色調、幾何圖形、生理圖像以及民族風成為她繪畫的標志,她的風格甚至影響了她當時的好友、古巴藝術家代表林飛龍。

上世紀40年代,烏爾塔多的藝術圈子不斷拓展。她認識了日裔美籍雕塑家野口勇,他們成為摯友,同在“藝術學生聯盟”上課,經常一起去美術館、畫廊看展,他們和不少好友的作品也曾在貝蒂·帕森斯和佩吉·古根海姆等頗具影響力的畫廊展出。經野口勇介紹,烏爾塔多認識了她后來的第二任丈夫、當時住在墨西哥城的奧地利藝術家沃爾夫岡·帕倫。

帕倫帶著她認識了藝術圈各路名流,其中包括先鋒派作曲家約翰·凱奇和現代舞大師莫斯·康寧漢,他倆倆經常受邀去觀看他們的演出。1946年,為了嫁給帕倫,烏爾塔多和孩子們搬到墨西哥城,繼而又認識了當地聯系緊密的藝術家群體,當中有墨西哥壁飾家、美國攝影師,以及逃離二戰來此自由生活的歐洲超現實主義畫家。

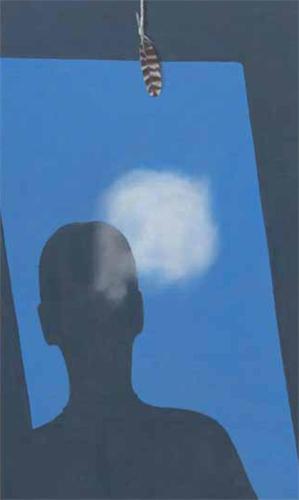

烏爾塔多與西班牙畫家雷麥黛絲·瓦羅及英國畫家萊奧諾拉·卡靈頓往來密切,這兩位超現實主義女畫家以在家庭背景中描繪神話生物的夢幻場景聞名,烏爾塔多對此著迷。深受瓦羅和卡靈頓影響,烏爾塔多的創作也開始走向超現實主義,人們看到她色彩豐富的畫作中出現大量抽象圖像及生物形態的模糊輪廓,這也預示著她以后的藝術發展方向。上世紀70年代,烏爾塔多在新墨西哥州陶斯創作了她的“天空皮膚”系列,新墨西哥涼爽的天空和干旱的沙漠給了她靈感,在“天空皮膚”中,烏爾塔多描繪了仰望天空的景象,飄墜的羽毛閃爍著些微光芒,將地上的身體與天空之城神秘地連接起來……

在墨西哥城生活期間,烏爾塔多、帕倫夫婦與弗里達·卡羅、迭戈·里維拉夫婦成了鄰居。傳說有一次,烏爾塔多在朋友家中還遇到了馬歇爾·杜尚。她當時脫了鞋坐在一個小沙發上,杜尚坐在她旁邊,給她做了腳底按摩。“當時很多人都覺得這是個不得了的事情,但我覺得這并沒有什么。我們之間沒有任何事情發生。他只是想給我做個腳底按摩,而我也非常享受。”烏爾塔多微笑著回憶說。

“我一直在工作,但從沒展示過我的作品”

“我一直在工作,但從沒展示過我的作品。”

雖然烏爾塔多曾與許多國際知名藝術家及知識分子交往甚密,但她個人的藝術實踐一直是獨立的。她的作品延續了對自我肯定的考察,用色明亮、表達豐富。憑借著天生的奉獻精神與創作能力,她形成了自己獨特的藝術語言,但這些精彩動人的創作早年并不為人所知。

烏爾塔多和帕倫的婚姻后來出現裂痕,她與前夫所生的兒子帕布洛過早離世,遭受沉重打擊的她想再生孩子,但帕倫并無此意。為了緩和婚姻危機,夫婦倆1949年搬到加州的米爾谷。在那里,他們遇到了藝術家李·穆里坎。

穆里坎和帕倫當時都是Dynaton藝術運動的發起者,這項運動深受法國超現實主義和美國戰后氣氛影響,運動核心提倡“解放思想、想象不可想象”,運動名Dynaton在希臘語中意為“可能”。烏爾塔多這段時間的創作也有著Dynaton運動的影子,不少作品都加入了Dynaton典型的繁復幾何元素。

烏爾塔多和帕倫的婚姻最后沒有維持下去,她決定離開,獨自居住在洛杉磯的南邊小鎮。不久之后,穆里坎開始和她同居,他們結婚并生下馬特·穆里坎和約翰·穆里坎兩個兒子。夫婦倆一起生活了48年,直到穆里坎1998年去世。烏爾塔多曾在采訪中表示,她和穆里坎從未一起談論過藝術。“我不喜歡和任何人一起工作。我會把一幅畫掛在墻上,不讓任何人看到。”

因為對家庭的付出,烏爾塔多一直沒有機會將自己的創作展示給世人。“作為父母和藝術家,工作、創作和努力維持收支平衡,需要很大的精力。我會在晚上畫畫,通常等大家都睡著了。”

穆里坎去世后,朋友去他們家幫助烏爾塔多整理穆里坎檔案時,發現了她大量動人的杰作,由此促成了她2017年在洛杉磯的畫廊展出——這是四十多年來她第一次展出這些作品。

碳筆素描、水彩、丙烯……烏爾塔多描繪自己的身體和各種圖騰符號,將它們置于層巒疊嶂的風景之中,產生某種奇幻的互動。她的靈感來源極其多元:古遠的法國拉斯科洞穴巖畫、墨西哥拉本塔奧爾梅克頭像、新墨西哥州陶斯的部落舞蹈,以及20世紀中葉的抽象藝術等。

在過去的80年間,烏爾塔多開創性的作品,包括各種形式的半具象繪畫。在1960年代后期創作的“我是”(I am)自畫像系列中,烏爾塔多展示了她對自己身體的探索:畫作以地板為背景,把柔和的身體曲線置于硬朗的幾何邊緣之上。她站立在一間密室中抽煙,手里是點燃的火柴,視線一路向下,盯著自己的雙腳;她描繪自己的裸體,雙手張開,走過布滿超現實主義物品陣列的地毯。帶有神秘的女性主義精神,引出身體和周遭環境之間的有趣對比……烏爾塔多以一種個人視角看待身體,并將我們和她自己的目光匯合到一起,呈現了出人意料的效果。這一系列畫作中,色塊明亮的地毯、籃子和其他裝飾元素常在邊上跳躍著,試圖打破這種靜默的內審。

女權主義一直是烏爾塔多藝術創作的重點之一。20世紀70年代早期,加州成為女權運動的溫床。住在洛杉磯的烏爾塔多目睹了那里發生的一切,并致力其間,她曾加入由朱迪·芝加哥和米里亞姆·夏皮羅組織的女權藝術運動。1974年,烏爾塔多在洛杉磯的女性大樓(Womans Building)舉辦了她的第一次個展,這個開拓性的展覽空間旨在為那些在當時男性主導的藝術界難以獲得認可的女藝術家提供展覽。“生活會改變你,我曾經有過多重人生,但每一天,我都是截然不同的。”

“I Live I Die I Will Be Reborn”展覽作品局部

“Untitled”,1950年

“Untitled”,1972年

“Untitled”,約1951年

在女權運動的參與上,烏爾塔多非常具有獨立性,她保持著對這個概念的獨立見解。當女權主義者開始采取更為激進的運動時,烏爾塔多選擇了疏遠,接到參與創辦“游擊女孩”(Guerrilla Girls)西海岸分會的邀請時,烏爾塔多拒絕了,對于這種扮成猩猩模樣表現女性痛楚的反抗運動,“我認為這是對待藝術的錯誤方式,這是貶低。”

烏爾塔多的作品很大程度上傾向于溫和的超現實主義,展示了人和周遭世界密不可分的聯系。在1976年的一張《無題》中,她將自己的身體用藍天和白云來表達。烏爾塔多創作了一系列超現實主義的身體風景,以人體呈現山巒沙丘的形態,強調了肉身和自然界的相互聯系——而這種微妙平衡現正面臨威脅。

“一棵樹就是一位親人。在我看來,世間萬物,我都與之緊密關聯。”在烏爾塔多的職業生涯中,貫穿于她的藝術創作的是對自然的興趣。在將人體視為景觀一部分的創作過程中,她強調了環境的重要性,對生態危機的關注始終影響著她不斷擴張的視覺語言。“關于這個世界的現狀,我已經說了多年,所有事情都不在正軌上,我們必須下定決心正視問題,好好清理。從經濟層面看,我們一直在犯錯,我們最應關心的是這個星球的健康問題。”

2019年1月,世界最大的畫廊之一豪瑟沃斯在紐約舉辦了烏爾塔多的個展,同年,她又在倫敦蛇形畫廊舉辦了99年來第一個公共美術館的大型個人回顧展“我活著,我死了,我將重生”。

“生命是很奇怪的,但也非常美妙。我有種很強烈的感受,我們的一生都是借來的,赤條條來到世上,又赤條條離去。這是個充滿奧秘的大故事,但我們對自身知之甚少。”