論述理性決策與非理性決策優(yōu)劣勢(shì)

——從囚徒困境說(shuō)起

李英威 大連市住房公積金管理中心

一、理性決策

理性決策的基本假設(shè)是“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè),在“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)的基礎(chǔ)上,產(chǎn)生了完全理性的理論假設(shè):人的本性是自私的,一切經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象都根源于人的利己主義本性,人是通過(guò)深思熟慮的權(quán)衡和計(jì)算來(lái)追求最大利益的人,而“這種私利就其狹義而言是由預(yù)測(cè)或預(yù)期的純財(cái)富狀況來(lái)衡量的。”

完全理性決策需要有明確的解決問(wèn)題的目標(biāo),窮盡目標(biāo)的策略和方案,預(yù)測(cè)每種方案的結(jié)果及其概率,選擇成本最低的解決問(wèn)題的方案。

在滿足了諸多假設(shè)的前提下,理性決策具有極強(qiáng)邏輯性,看似無(wú)懈可擊,然而,正是這諸多的假設(shè),將完全理性決策隔絕在現(xiàn)實(shí)生活之外。

二、非理性決策

所謂非理性決策完全站在理性決策的對(duì)立面,沒有嚴(yán)密的邏輯分析,沒有精確的數(shù)學(xué)運(yùn)算,甚至不需要思考,僅憑直覺做出的決策。

由于人們對(duì)客觀世界的感知都是通過(guò)自身“再加工”而創(chuàng)造出來(lái)的,因此,非理性決策完全是人們主觀意識(shí)的一種外在表現(xiàn),也正因?yàn)槿绱耍抢硇詻Q策更貼近于生活,而且每時(shí)每刻都在我們身邊發(fā)生著,如一見鐘情,又如抽簽算命。

三、典型囚徒困境中的理性決策

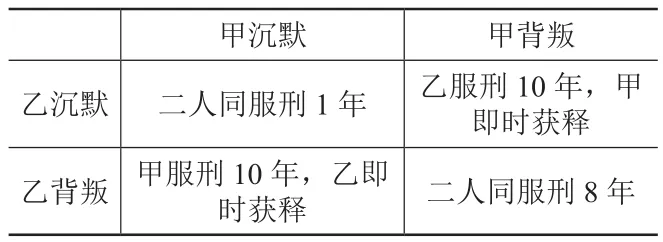

甲沉默 甲背叛乙沉默 二人同服刑1年 乙服刑10年,甲即時(shí)獲釋乙背叛 甲服刑10年,乙即時(shí)獲釋 二人同服刑8年

上表即為大名鼎鼎的囚徒困境,囚徒困境假定每個(gè)參與者(即“囚徒”)都是理性決策者,即都尋求最大自身利益,而不關(guān)心另一參與者的利益。參與者某一策略所得利益,如果在任何情況下都比其他策略要低的話,此策略稱為“嚴(yán)格劣勢(shì)”,理性的參與者絕不會(huì)選擇。另外,沒有任何其他力量干預(yù)個(gè)人決策,參與者可完全按照自己意愿選擇策略。

囚徒到底應(yīng)該選擇哪一項(xiàng)策略,才能將自己個(gè)人的刑期縮至最短??jī)擅敉接捎诟艚^監(jiān)禁,并不知道對(duì)方選擇;而即使他們能交談,還是未必能夠盡信對(duì)方不會(huì)反口。就個(gè)人的理性選擇而言,檢舉背叛對(duì)方所得刑期,總比沉默要來(lái)得低。試設(shè)想困境中兩名理性囚徒會(huì)如何作出選擇:若對(duì)方沉默時(shí),背叛會(huì)讓我獲釋,所以會(huì)選擇背叛。若對(duì)方背叛指控我,我也要指控對(duì)方才能得到較低的刑期,所以也是會(huì)選擇背叛。

二人面對(duì)的情況一樣,所以二人的理性思考都會(huì)得出相同的結(jié)論——選擇背叛。背叛是兩種策略之中的支配性策略。因此,這場(chǎng)博弈中唯一可能達(dá)到的納什均衡,就是雙方參與者都背叛對(duì)方,結(jié)果二人同樣服刑8年。

這場(chǎng)博弈的納什均衡,顯然不是顧及團(tuán)體利益的帕累托最優(yōu)解決方案。以全體利益而言,如果兩個(gè)參與者都合作保持沉默,兩人都只會(huì)被判刑1年,總體利益更高,結(jié)果也比兩人背叛對(duì)方、判刑8年的情況較佳。但根據(jù)以上假設(shè),二人均為理性決策者,且只追求自己個(gè)人利益,而恰恰是理性決策另二人陷入了困境。試想,若二人均選擇講義氣(非理性),那么結(jié)果顯然是皆大歡喜。

從典型囚徒困境的分析中我們不難看出,集體理性令雙方陷入困境,明顯處于劣勢(shì),集體非理性雖未讓雙方獲得自由,但卻比困境好的多。那么是否可以說(shuō)在囚徒困境中非理性決策優(yōu)于理性決策呢?答案顯然是否定的,表格中當(dāng)一方理性而另一方非理性時(shí),我們發(fā)現(xiàn),理性的一方獲得自由,而非理性的一方萬(wàn)劫不復(fù)。

四、固定局?jǐn)?shù)的囚徒困境

試想像囚徒困境的情況進(jìn)行十次。

我們可以合理地設(shè)想,如果囚徒第一次被對(duì)方指控,第二次這個(gè)囚徒也會(huì)指控對(duì)方。相反,如果第一次別人保持沉默,建立了互信的關(guān)系,你也會(huì)保持沉默,導(dǎo)致帕累托最優(yōu)。

當(dāng)然,兩個(gè)囚徒都會(huì)有相似的想法,在第一局保持沉默,以期望建立互信關(guān)系,所以雙方都會(huì)保持沉默。第二局時(shí),雙方亦應(yīng)有相似的想法,繼續(xù)保持沉默,以期繼續(xù)在互信的情況下進(jìn)行第三局,以致余下的八局。

這種想法合理嗎?

在第十局時(shí),互信的關(guān)系明顯是沒有意義的,因?yàn)槭忠呀?jīng)完結(jié),囚徒?jīng)]有必要為維持互信的關(guān)系而沉默(沒有第十一局),所以第十局囚徒一定會(huì)背叛對(duì)方的,理由和只有一局囚徒困境一樣。

問(wèn)題是,既然大家都知道在第十局,無(wú)論如何對(duì)方都會(huì)背叛自己的,你在第九局保持沉默也是沒有意思的,要知道,保持沉默(友好關(guān)系)的原因是為了希望下一局別人保持沉默。所以第九局雙方都一定會(huì)背叛對(duì)方的。

下一個(gè)問(wèn)題是,雙方都有相同的想法,明知第九局對(duì)方會(huì)背叛自己,所以第八局保持沉默也是沒有意思的,第七局亦然,如此類推,納什均衡是十局都會(huì)互相背叛,建立互信關(guān)系是沒有可能的。

只有在囚徒困境的局?jǐn)?shù)大家都不肯定的情況下,上述的推論才不會(huì)發(fā)生,才會(huì)出現(xiàn)互相保持沉默的現(xiàn)象。

五、囚徒困境的現(xiàn)實(shí)演繹——理性與非理性的較量

現(xiàn)實(shí)生活中并沒有典型囚徒困境那般嚴(yán)格的假設(shè),恰恰相反,博弈的雙方均保持著較高的信息對(duì)稱性,而且正向上文所說(shuō)那樣,現(xiàn)實(shí)中囚徒困境的局?jǐn)?shù)大家都不肯定。由于這種不確定的局?jǐn)?shù),創(chuàng)造了合作的可能性,同時(shí)也為背叛提供了機(jī)會(huì)。

拿價(jià)格戰(zhàn)來(lái)說(shuō),按照囚徒困境的理論,理性的決策一定是降價(jià)促銷,那么結(jié)果不言而喻是兩敗俱傷,但我們卻經(jīng)常能看到一些商家在價(jià)格上的攻守同盟,從雙方各自的角度來(lái)看,這顯然是非理性的,而此時(shí)非理性決策顯然是占優(yōu)的。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn),這種合作不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,總會(huì)有一方理性的選擇背叛,帥先降價(jià)以獲取背叛帶來(lái)的超額利潤(rùn),此時(shí),理性決策有戰(zhàn)勝了非理性決策。一般來(lái)說(shuō),一方的背叛必定會(huì)遭到另一方的報(bào)復(fù),最終在雙方均選擇理性的時(shí)候,雙方同時(shí)陷入困境,周而復(fù)始。

可以說(shuō)現(xiàn)實(shí)版的囚徒困境中,理性決策與非理性決策的較量難分伯仲,而當(dāng)我們跳出囚徒困境,面對(duì)諸多問(wèn)題需要決策時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)我們無(wú)法獲得全部有效的信息,無(wú)法尋找出與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)相關(guān)的所有決策方案,更無(wú)法準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)出每一個(gè)方案在不同的客觀條件下所能產(chǎn)生的結(jié)果,也就是說(shuō)我們無(wú)法進(jìn)行完全的理性決策,當(dāng)然,我們也不會(huì)單純的靠感覺或者靠算卦。

理性決策與非理性決策在不同情況下各具優(yōu)勢(shì),當(dāng)然,也各有弊端,孰優(yōu)孰劣難以說(shuō)清,決策這件事就像是做選擇題,費(fèi)盡心機(jī)的分析運(yùn)算,有時(shí)可能被引入陷阱,隨意的猜測(cè)也可能選中正確答案。因此,會(huì)做的題我們可仔細(xì)分析(理性決策),不會(huì)做的瞎蒙(非理性決策)也無(wú)妨。