氣候環境

氣溶膠在大氣邊界層中的火爐、穹頂與陽傘效應

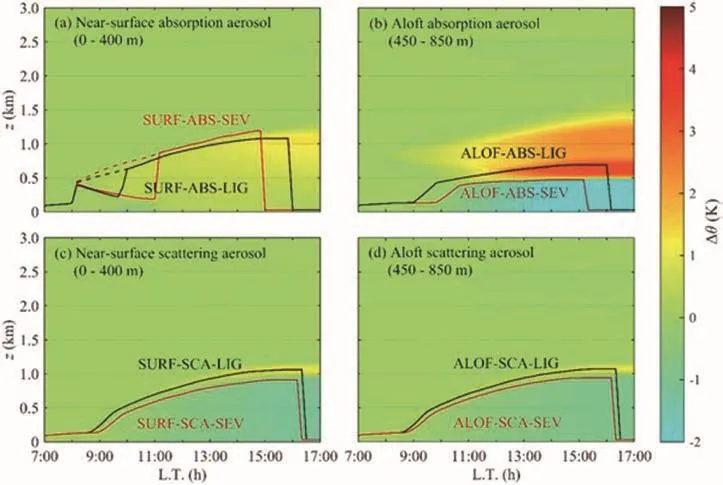

中國科學院大氣物理研究所辛金元研究員團隊與哈佛大學Scot T.Martin教授團隊合作,基于北京地區大氣污染邊界層物理與化學耦合觀測,聯合構建了氣溶膠在大氣邊界層中的火爐、穹頂與陽傘效應模型。研究論文發表于Geophysical Research Letters。論文探究了區域大氣污染成因與控制策略與氣溶膠與邊界層相互作用的機制。研究揭示大氣中存在一個轉換高度h,在h之上吸收型氣溶膠對邊界層抑制作用強于散射型氣溶膠(即,“穹頂”效應>天空“陽傘”效應),在h之下散射型氣溶膠對邊界層抑制作用強于吸收型氣溶膠(即,地面“陽傘”效應>“火爐”效應)。該轉換高度h與早晨殘留層高度密切相關。

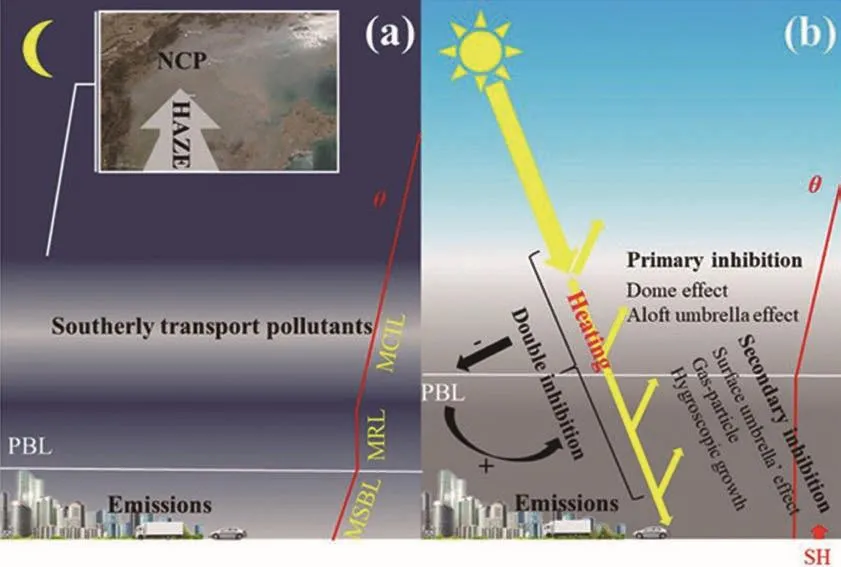

華北平原霧霾形成機制概念圖。(a)為南風傳輸污染物累積在華北平原上空;(b)氣溶膠吸收散射太陽輻射,基于“穹頂”和“陽傘”效應對邊界層產生雙重抑制效果,促進污染累積爆發(圖片來源于中國科學院大氣物理研究所網站)

不同高度氣溶膠層作用下邊界層高度日變化特征(圖片來源于中國科學院大氣物理研究所網站)

揭示樹木葉片衰老響應全球變暖的機制

四川大學生命科學學院劉建全等人與中山大學、浙江農林大學、加拿大魁北克大學、美國佛羅里達州立大學等單位的研究人員合作,揭示了在全球變暖的大背景下,秋季物候變化——葉片衰老的響應機制。研究論文發表于Nature Climate Change。基于過去60余年的50多萬條秋季物候數據,研究人員發現與“冷秋”相比較,“暖秋”時葉片衰老表現出更強的氣候響應、更高的物候可塑性,揭示了秋季物候對氣候響應的非線性模式。另外,“暖秋”時葉片衰老時間的推遲,主要是夜間溫度升高導致的。但是,白天溫度升高,尤其是在“暖秋”,會引起干旱脅迫,從而導致秋季葉衰老提前。

三峽水庫消落區植被—土壤系統恢復特征研究

中國科學院水生植物與流域生態重點實驗室葉琛、張全發等研究人員和格里菲斯大學河流研究所Chengrong Chen教授研究團隊,聯合研究了三峽水庫消落區在經歷10年水淹干擾后其植被-土壤系統的動態變化及恢復機制。研究論文發表于Geoderma。長期周期性水淹使得消落區土壤中總氮和總磷的含量平均減少了17%。消落區中淹沒頻率高的海拔區間擁有較低的植被物種多樣性和豐富度,消落區水文變化會對消落區的植被和土壤元素含量產生重要的影響。消落區植物群落即使在連續10年的周期性淹水之后,也可以經過一個生長季從先前的淹水中部分恢復過來,其恢復主要受到同一時期土壤化學性質的影響。

大尺度土壤粒徑空間插值和土壤質地分類研究

中國科學院地理資源研究所史文嬌等使用5種機器學習模型和等距對數比3種對數比轉換數據方法,對黑河流域進行土壤粒徑插值和土壤質地分類的系統比較。研究結果發表于Hydrology and Earth System Sciences。結果表明,對數比轉換方法降低了土壤粒徑數據的偏度。在土壤質地分類方面,RF和XGB,具有較高的總體精度和Kappa系數。使用對數比轉換方法(尤其是CLR和ILR)可以改善STRESS。直接分類法和間接分類法的空間預測圖在黑河流域上游和中游的細節表現較為類似,而利用對數比轉換方法的間接分類圖在下游具有更多的細節信息。土壤質地的間接分類法與直接分類法相比,Kappa系數提高了21.3%。

潮間帶多環芳烴分布影響機制研究

中國科學院煙臺海岸帶研究所陳令新研究員等利用其在復雜環境基質樣品分析方面的技術優勢,研究人為因素對中國潮間帶多環芳烴分布的影響。研究論文發表于Nature Sustainability。潮間帶是地球表面資源最豐富、物質和能量交換最激烈的區域。人類活動產生的污染物通過地表徑流等途徑進入到潮間帶區域,對其生態系統產生了強烈的影響。多環芳烴(PAHs)具有高毒性、持久性、生物累積性,能夠遠距離遷移,在環境中廣泛存在。研究結果揭示了潮間帶沉積物中PAHs污染特征,可在一定程度上反映區域工業化和城市化水平,同時為其他潮間帶區域PAHs水平的預測與評估提供指導。

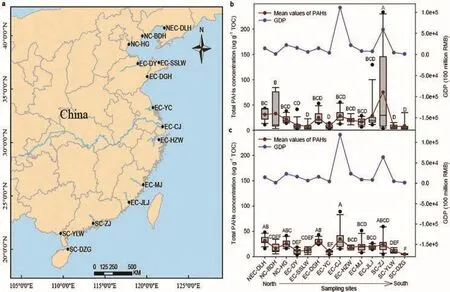

采樣區域及PAHs分布圖。a-c分別代表潮間帶分布圖、PAHs在枯季、雨季的分布及對應GDP水平(圖片來源于中國科學院煙臺海岸帶研究所網站)

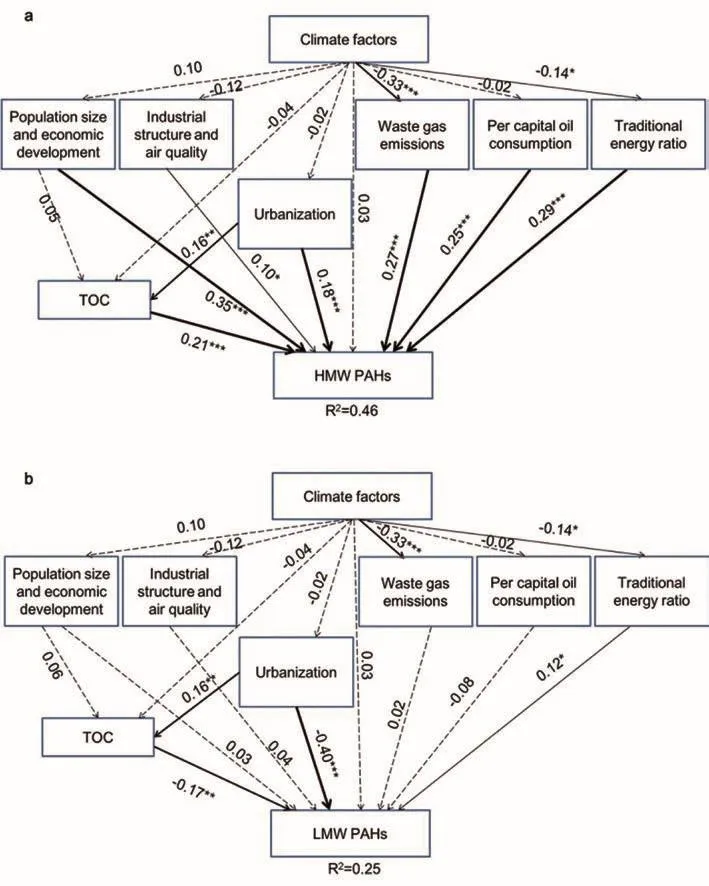

沉積物TOC、氣候因素和經濟社會因素對PAHs分布的影響示意圖(圖片來源于中國科學院煙臺海岸帶研究所網站)

三江平原濕地保護工程成效評估

中國科學院東北地理與農業生態研究所王宗明研究員等在三江平原濕地保護工程成效評估中取得研究進展。研究論文發表于Journal of Environmental Management。研究團隊以三江平原這一國家濕地保護工程實施的重點區域作為研究區,經過研究發現:國家濕地保護工程在減緩濕地損失和提升區域生態系統服務方面扮演了重要的角色。工程實施后,三江平原的濕地損失率明顯下降。2000-2015年相比于1990-2000年,區域生境適宜性良好的面積和生態系統碳儲量減少率明顯下降,區域水源涵養能力和食物生產能力明顯提升。9個國家級濕地保護區起到了重要作用。

繪制全球在中國的碳足跡

北京理工大學管理與經濟學院王兆華教授等與生態環境部環境規劃院、北京師范大學、密西根大學安娜堡分校、密西根大學等單位的科學家合作,繪制全球在中國的碳足跡。研究論文發表于Nature Communications。我國出口驅動的碳足跡熱點主要集中在一些制造業中心地區,包括長三角(如上海)、珠三角(如東莞)和華北平原(如天津)等,這些城市均擁有接近世界級的海運港口,而大約1%的國土面積可容納75%的出口驅動碳排放。文章中所繪制的碳足跡地圖為指導基于消費的減排政策制定提供了參考,為中國的城市層面等減排個體識別出了碳減排的靶向熱點。

過去2500年自然和人為變化對瀘沽湖有殼蟲群落的影響

中國科學院城市環境研究所水生態健康研究組(楊軍團隊)和中國科學院南京地理與湖泊研究所羊向東團隊選擇瀘沽湖為研究對象,以有殼蟲群落分析為切入點,結合地球化學指標和年代分析研究過去2500年以來群落演變特征,分析驅動有殼蟲群落變化的生態因子和生態過程。研究論文發表于Science of the Total Environment。研究發現瀘沽湖生態系統演化可以劃分為三個階段,分別對應了不同的自然變化和人類活動。第一階段(公元前500年—公元800年);第二階段(公元800年—公元1920年);第三階段(公元1920年—公元2010年)。有殼蟲可以作為環境變化的敏感指示生物,用于監測和模擬湖泊生態系統的演變過程。