動態

太陽日冕物質拋射

科學家找到破解日冕磁場測量難題新途徑

中國科學家在日冕磁場測量方面取得重要進展,首次測量到太陽日冕磁場的全球性分布,為日冕磁場測量這一世紀難題的解決提供了一個新的有效途徑,從而向實現日冕磁場常規測量的最終目標邁進了一大步。兩篇相關論文近日分別發表在《科學》和《中國科學:技術科學》上。

磁場對于太陽具有極其重要的意義,然而迄今為止,人類對太陽磁場的常規測量僅局限在光球層。光球之上的太陽大氣,尤其是最外層日冕的磁場難以測量,這極大制約了太陽物理學科的發展。科學家一直在尋找其他能夠用來測量日冕磁場的方法。其中磁震學方法是基于日冕波動的觀測來推斷磁場的信息。過去,該方法主要用于日冕局部區域中的一些偶發的波動現象,對人類理解日冕磁場作用有限。

要打破這個瓶頸,對更大區域內的磁場及其演化進行測量,需要將磁震學方法應用到更加普遍的波動現象上。2007年,利用美國國家大氣研究中心下屬高山天文臺的日冕多通道偏振儀(CoMP),科學家發現日冕中幾乎處處都存在傳播磁流體橫波。

與CoMP團隊合作,中國科研團隊提出基于日冕中普遍存在的磁流體橫波來測量日冕磁場的新思路。他們將過去局限于部分區域的波動追蹤方法拓展到整個視場范圍,從而獲得這些波動傳播速度的全球性分布。之后,他們利用1074.7nm和1079.8nm譜線輻射強度之比對密度敏感的特性,得到了日冕等離子體密度的全球性分布。最終,在波動追蹤和密度診斷的基礎上,他們首次基于日冕觀測獲得了日冕磁場的全球性分布。

這一研究成果實現了用磁震學方法測量日冕磁場從點、線到面的飛躍,填補了太陽磁場測量的空缺。

我國首次高空大型無人機臺風探測試驗成功

8月2日下午,在2020年第3號臺風“森拉克”影響海南期間,一架由我國自主研發的高空大型氣象探測無人機從海南博鰲機場起飛,歷時4個小時,圓滿完成對臺風“森拉克”外圍云系的綜合氣象觀測任務,這標志著我國在這一領域取得了重大突破。

這架大型氣象探測無人機成功下投30枚探空儀,與毫米波雷達一起,對臺風“森拉克”外圍云系進行了“CT式立體掃描”。一組組溫度、濕度、氣壓、水凝物等海洋上空和海面觀測數據,實時傳送回地面指揮系統。我國首次高空大型無人機海洋、臺風綜合觀測試驗取得圓滿成功,填補了基于高空大型無人機開展海洋綜合觀測的空白。

這是我國高空大型無人機海洋綜合氣象觀測試驗(簡稱“海燕計劃”)的重要成果。中國氣象局于2018年啟動“海燕計劃”,選用“翼龍-10”大型無人機,聯合12家單位開展試驗,海南省氣象局強化空域協調,并為試驗順利開展提供有力氣象保障。下一步將繼續完善技術體系,建立大型無人機全鏈條式觀測業務和臺風探測業務系統目標,并打通從觀測到業務應用各環節。

盡管我國臺風預報水平近年來穩步提高,但海上觀測資料的匱乏限制了對臺風生成機理的研究和預報技術的提升。這次海洋綜合探測試驗數據,為預報員確定臺風“森拉克”中心位置提供了重要參考依據,對我國進一步提高臺風路徑和強度預報準確率、筑牢氣象防災減災第一道防線具有重要意義。

首個葉面積指數自動觀測網絡建成

近日,中國科學院空天信息創新研究院遙感衛星應用國家工程實驗室建設完成國內首個葉面積指數自動觀測網絡,首次實現對典型生態環境下葉面積指數的全國范圍、長時間持續地面觀測。

葉面積指數是指單位地表面積上方植物單面葉面積之和。在田間試驗中,葉面積指數是反映植物群體生長狀況的一個重要指標;同時,這也是全球生態研究的重要輸入參數。20世紀末,科學家便開始利用遙感技術進行全球及區域尺度的葉面積指數產品生產,但由于缺乏持續的大范圍和長時間地面觀測,葉面積指數產品真實性驗證成為長期困擾科學家的難題。

針對這一問題,遙感衛星應用國家工程實驗室開展了葉面積指數地面觀測網絡系統建設工作:在全國典型植被區域選取典型植被合適實驗區,如高寒草甸(海北)、典型草原(沽源)、亞熱帶喬灌木(合肥)等,布設15套我國有完全自主知識產權的葉面積指數無線傳感網絡系統,并通過這些典型植被區域的監測網絡對衛星產品進行真實性驗證,從而對全國的植被進行監測。據介紹,該項目自2018年底開始建設,目前已完成15個站點的儀器布設,截至2020年7月,已獲取有效原始數據1200萬余條。

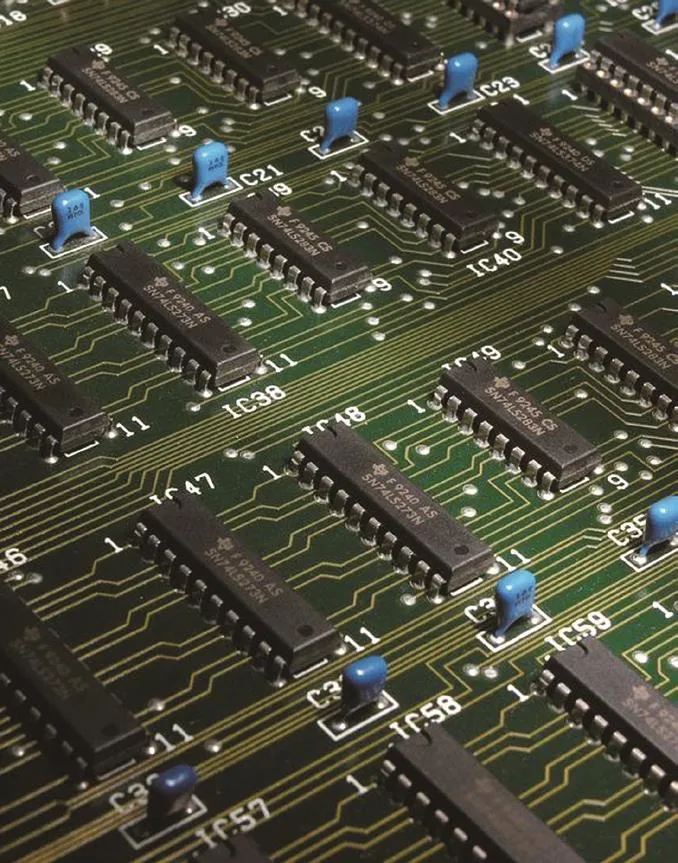

新型能谷電子器件研制成功

隨著摩爾定律接近極限,傳統的晶體管器件已進入發展瓶頸。如何利用新原理、新結構和新材料來解決和優化傳統半導體器件中的尺寸微縮和能耗等問題,是后摩爾時代半導體技術的發展重點。中國科研團隊研制了一種在常溫下實現能谷自旋流產生、傳輸、探測和調控等全信息處理功能的固態量子器件,成果近日發表在《自然·納米技術》雜志上。

現代半導體器件主要依賴電荷實現對信息的表達、存儲、傳輸和處理。而該研究團隊提出并實現的是一種“能谷自旋”晶體管新穎器件。該器件以能谷自旋自由度替代電荷作為信息編碼的載體,能谷自旋器件中數據的操作和傳輸可以不涉及電荷流,從而有望實現超低功耗的功能器件。

“能谷”是指半導體材料能量-動量色散關系中的極值點,雖然人們很早意識到,能谷自旋可以像電荷或自旋等自由度一樣表達信息,但由于能谷很難通過外場操控,目前無法利用能谷自旋制作晶體管等器件。該團隊利用不對稱等離激元納米天線中的光學手性,實現電磁場與過渡金屬硫族化合物中能谷自旋的可控相互作用,并結合材料中的手征貝瑞曲率,在器件級別上實現了谷信息的產生、傳輸、探測和開關操作。這一能谷自旋晶體管對能谷信息的注入、傳輸和探測過程進行了優化和改進,使能谷信息流得以在零偏置電壓下獨立于電荷流進行傳輸和調控。并且該器件單元有望通過類似于CMOS電路的構造方式集成形成特定邏輯功能的超低功耗谷電子電路。

這項研究的重要意義在于,首次提出了一種室溫工作的能谷自旋的基本單元器件,這為后摩爾時代的新型谷信息器件的發展奠定了基礎,展示了能谷信息器件應用于未來集成電路的可能。

能谷信息器件未來可能應用于集成電路上

中國學者發現1.6萬年前稻屬植硅體

中國科研人員通過在距今3萬年左右的中國南方地區廣西婭懷洞遺址開展合作研究,利用放射性碳同位素測年,結合婭懷洞古人類遺址的遺跡與遺物,建立研究點的年代框架。通過植硅體分析,輔以孢粉信息,獲取古人類植物資源信息。

研究發現,不同時間跨度,古人類利用植物種類不同:在深海氧同位素3階段至海因里希1期,發現了榆屬植物;竹子和棕櫚,則出現在整個時間序列中。更為重要的是,研究人員發現了距今1.6萬年的稻屬植硅體,這為古代人類利用野生稻提供了重要證據。

與此同時,這項合作研究還發現,婭懷洞遺址獨特的石器組合類似于華北地區而非華南地區,暗示這樣一種可能性——因氣候變冷北方的古人類南遷,帶來他們慣用的工具和技術。這表明,溫暖的廣西地區不僅為古代人類的擴散和遷徙提供了重要途徑,而且還是規避突變氣候事件的理想避難所。

業界專家指出,最近3萬年是晚更新世全球氣候變化的關鍵時期,對人類產生了廣泛而深刻的影響。廣西是著名的古人類化石產地之一,也是現代人類出現和演化的關鍵區域。然而,此前這一地區的植物利用類型與方式研究相對較少。

婭懷洞遺址位于廣西隆安縣,包含了舊、新石器時代不同時期的文化遺存,廣西文物保護與考古研究所通過發掘,已在婭懷洞遺址發現中國極為少見的完整人類頭骨化石,以及大量的打制石器和哺乳動物化石。