人工智能

動態照明深度學習關聯成像研究

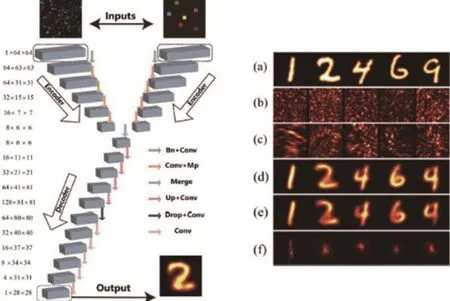

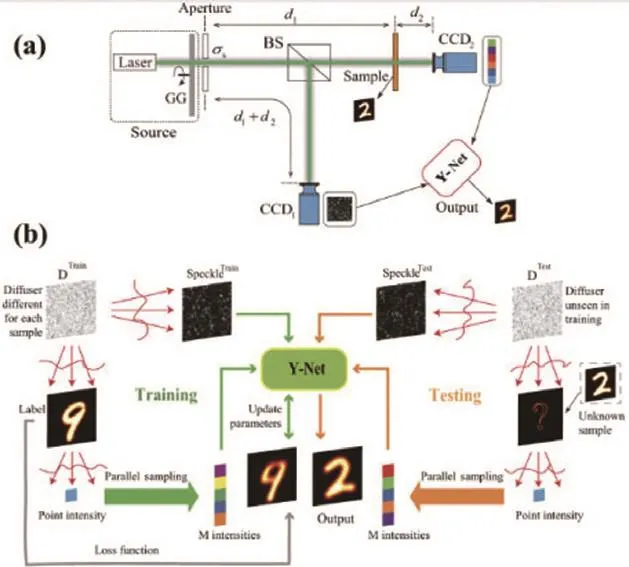

中國科學院上海光學精密機械研究所量子光學重點實驗室提出一種適用于傅里葉變換關聯成像系統的深度學習網絡模型,該方法可實現關聯成像動態解碼,樣品只需單次曝光即可獲得高質量圖像。相關論文發表于Optics Express。利用傅里葉變換關聯成像系統的特點,提出了一種動態解碼神經網絡模型(Y-Net),只要訓練過程和成像過程的散斑場統計特性一致,即可高質量重建樣品圖像,且樣品只需單次曝光。由于網絡具有動態解碼特性,訓練散斑場的空間分布可以完全不同于實驗散斑場,因此可以采用模擬數據訓練網絡,從而解決了常規深度學習成像方法中的數據來源問題。

動態解碼網絡模型(Y-Net)及實驗結果(圖片來源于中國科學院上海光學精密機械研究所網站)

基于深度學習的傅里葉變換關聯成像原理:(a)成像光路;(b)網絡數據流(圖片來源于中國科學院上海光學精密機械研究所網站)

微生物單細胞人工智能鑒定研究

中國科學院微生物研究所付鈺研究組利用拉曼光鑷結合人工智能技術實現了微生物單細胞水平的快速準確鑒定。研究論文發表于Analytical Chemistry。研究組設計了卷積神經網絡機器學習算法,建立拉曼組數據庫,開展模型驗證和樣品預測,驗證了人工智能模型對微生物單細胞檢測的特異性和靈敏性,結果顯示單細胞水平鑒定微生物的平均正確率達到95.64%,整個鑒定過程在5分鐘內完成。鑒于人工智能分析的“黑箱性”,通過逐一遮蔽光譜的理念建立了新型的微生物拉曼光譜特征峰提取算法,實現對人工智能如何分析微生物拉曼光譜的可視化呈現,為進一步表征微生物的生化特性奠定了基礎。

“磁力刀”抑制腫瘤生長研究

中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員王輝、張欣與合作者利用磁溶劑熱法合成出海膽狀鎳納米粒子(UNNPs),實現旋轉磁場誘導下的腫瘤細胞凋亡以及腫瘤生長抑制。研究論文發表于Chemical Engineering Journal。這種由磁性納米粒子組成的“磁力刀”不是傳統意義上的“刀”,它是一種磁場帶動下的“機械力”,這種力量形似榨汁機在攪拌水果時產生的渦輪形力量,水果在渦輪力的作用下被攪碎,同理細胞在磁場機械力的作用下被攪碎直至死亡。UNNPs具有高飽和磁化強度和結構特異性等優點,對正常細胞以及生物體無明顯毒副作用。在低頻旋轉磁場下,UNNPs有效抑制了小鼠體內乳腺癌的生長。

協作機器人研究

中國科學院沈陽自動化研究所協作機器人研究團隊提出了一種基于有限元子結構法和正交設計的協作機器人全域多目標優化設計方法。研究論文發表于Structural and Multidisciplinary Optimization。研究人員采用全域彈性變形和一階固有頻率指標評價機器人的整機剛度和動態性能,進而提出了一種協作機器人全域多目標優化設計方法。該方法以機器人彈性變形、固有頻率以及質量等指標為優化目標,解決了協作機器人結構優化中存在的位姿及非結構參數影響、多目標耦合、計算速度與精度平衡等問題,具有建模精度高、計算速度快、對各模塊的復雜形狀適應性好等特點,有效提高協作機器人的剛度及動態性能。

仿生微型手術機器人研究

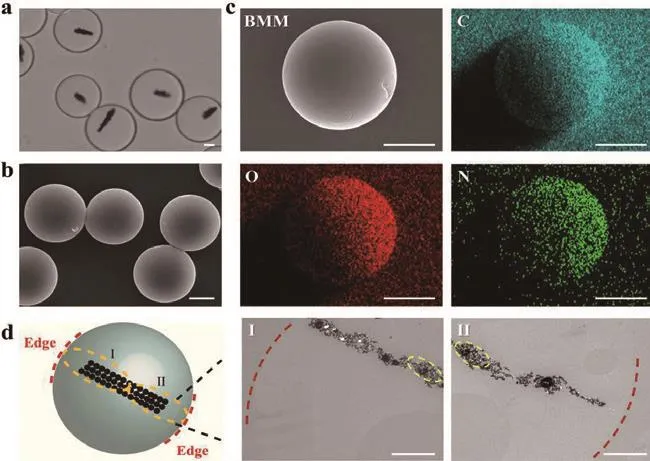

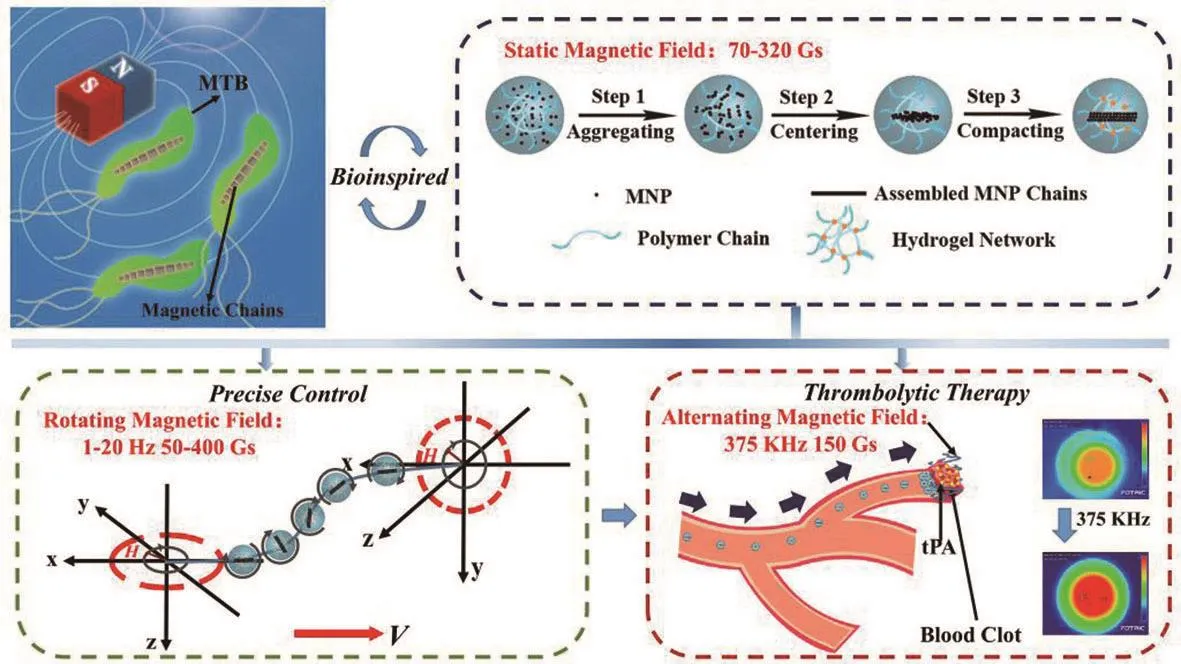

同濟大學牽頭建設的上海自主智能無人系統科學中心微納無人系統研究團隊研發出仿生微型手術機器人,為超微創血栓清除提供新型醫療手段。研究論文發表于Advanced Materials。研究團隊研發了一類具有集群行為、模仿趨磁菌內部磁小體有序結構的微型機器人,其材料成分、接觸界面和控制方式都具有良好的生物相容性。通過實驗方式和數值模擬解析了機器人內部驅動結構、磁場強度及頻率對其運動能力的影響,結果顯示,其最高運動速度可達161.7微米每秒。在接收到磁場群體性控制命令后,負載溶栓劑的微型機器人可聚集在血栓部位,在高頻磁場控制下釋放溶栓藥物,進行微血管溶栓。

仿趨磁菌軟體微型機器人的形態學表征(圖片來源于同濟大學新聞網)

仿趨磁菌軟體微型機器人的設計、制備、磁控及其微血管溶栓應用示意圖(圖片來源于同濟大學新聞網)

近紅外二區熒光成像臨床轉化研究

中國科學院自動化研究所分子影像院重點實驗室研究員田捷等成功研發出了新型近紅外二區熒光成像系統及手術導航技術,進一步利用熒光探針吲哚菁綠(ICG),開展了近紅外二區熒光成像在人體肝癌成像上的應用,解決了近紅外二區熒光成像臨床轉化的問題。研究論文發表于Nature Biomedical Engineering。新興的光學分子影像技術為圖像引導手術治療提供了新方法和新思路。科學家們一直在探索如何將熒光成像技術用于解決臨床問題,但一直面臨諸多挑戰。這項研究發現該技術可以術中發現其他影像模態難以發現的肝癌微小病灶和轉移灶,顯著提高手術切除的準確性。

痛覺信息處理的神經環路機制研究

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室研究員孫衍剛研究組發現臂旁核將脊髓上行的痛覺信息直接傳遞到丘腦板內核而非杏仁核。研究論文發表于Neuron。該研究發現接收脊髓輸入的臂旁核細胞與丘腦板內核而非杏仁核中的神經元形成直接的興奮性突觸連接。這些研究結果表明,同側脊髓-臂旁核環路將來自脊髓的痛覺相關信息直接傳遞到丘腦板內核而非杏仁核。該研究揭示了脊髓內的痛覺相關信息上行傳遞的細胞和環路機制,為進一步研究痛覺信息處理環路的可塑性和調控機制奠定了基礎。

人類利用立體嗅覺進行導航

中國科學院心理研究所周雯研究組和張弢研究組合作,采用視覺光流刺激和純嗅覺氣味(不激活三叉神經)進行實驗,共216名受試者先后參與實驗。研究結果發表于PNAS(美國科學院院刊)。研究論文證實,適度的鼻間氣味濃度差可有效偏移個體的自身運動方向知覺,使其認為自己在向氣味濃度更高的那側行進。這一效應依賴于鼻間氣味濃度的比值,而非鼻兩側氣味濃度的數值差異,且發生在主觀意識層面之下,受試者并不能報告哪一側鼻腔聞到的氣味更濃。研究表明,人類擁有“立體嗅覺”,它在意識層面下指引我們的導航,這為人類嗅覺虛擬現實系統的設計和發展提供了思路。