制造業智能升級影響因素研究

王立全,張向軍,2*,王素煥,全立梅

(1. 清華大學天津高端裝備研究院科研部 天津300300;2. 清華大學摩擦學國家重點實驗室 北京100084)

制造業是我國國民經濟的支柱產業,但一直存在“大而不強”的發展弊病,與發達國家的制造業水平相比還存在巨大差距。2008年金融危機后,世界各國都意識到制造業是國家競爭力的基礎,發達國家紛紛實施“再工業化”戰略,發展中國家也在加快謀劃和布局。國際制造業發生重大變革的同時,我國過去的制造業優勢也正面臨巨大挑戰。在智能制造引領社會新一輪制造技術革命的關鍵歷史機遇下,梳理影響制造業智能升級的影響因素,明確升級路徑,實現我國制造業智能升級已成為當務之急。

1 制造業智能升級影響因素分析

從要素需求分析,制造業智能升級受多重因素的影響,包括技術、人才、金融、政策、知識產權、服務、信息、平臺、市場等因素。蘇貝[1]研究了研發設計智能化、制造過程智能化、技術服務智能化以及管理智能化等智能化技術創新對智能升級的影響,認為智能技術創新能夠促進企業智能化轉型升級績效。周鵬等[2]研究了人才對智能升級的影響,建議完善人才體系,激勵創新人才培養。李勝[3]研究結果表明,通過其規模、結構、創新推動制造業升級。馬翔[4]研究了供給面、環境面和需求面政策對智能升級的影響。信婧[5]和 肖珣[6]研究了生產性服務業對制造業智能升級的影響。此外,信息、平臺、知識產權等也對制造業智能升級具有顯著影響[7-8]。

2 多因素協同“核心—催化”模型構建

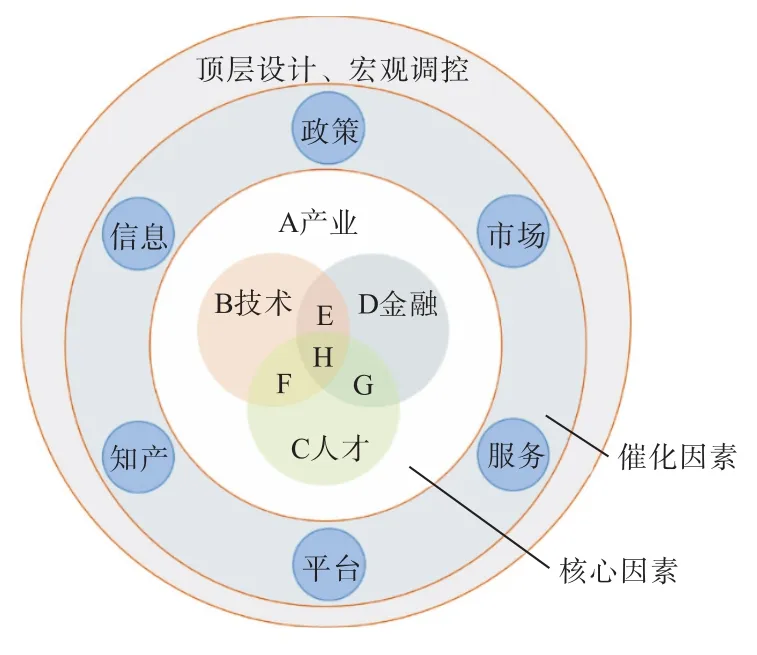

本研究在總結各因素作用機理的基礎上提出了如圖 1所示的多因素協同“核心—催化”模型。該模型基于政府頂層設計、宏觀調控,以產業為基礎,以技術、人才、金融為核心因素,以政策、知識產權、服務、信息、平臺、市場等為催化因素,模型認為制造業智能升級的根本動力是核心因素,而催化因素是升級成效的重要保障。

圖1 核心—催化模型Fig.1 Core catalyst model

2.1 核心功能分析

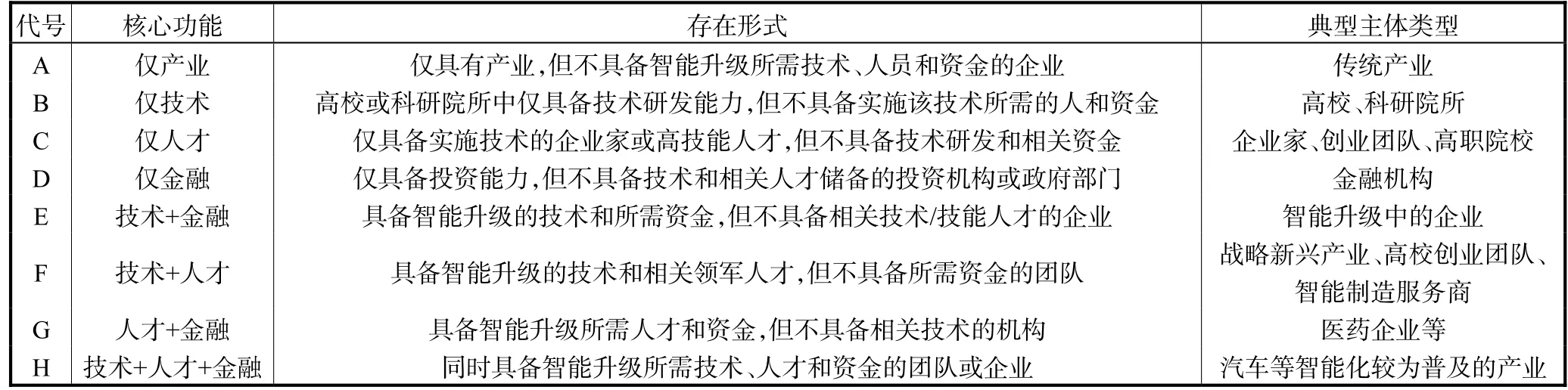

表 1為核心功能及其常見的存在形式,其中:A類代表著技術產能落后、效益不高但吸納就業、對地方財政起重要支撐的傳統產業,是地區經濟的重要組成部分,也是制造業升級的難點;B、C、D 類代表著具備單一核心要素的主體,是制造業智能升級的重要參與方;E、F、G類代表具備2項核心要素的主體,是智能升級進程的領先者;H類代表著同時具備技術、人才和資金的企業,是制造業智能升級的目標。

表1 核心功能及常見存在形式Tab.1 Core functions and common existing forms

2.2 催化功能分析

制造業智能升級過程中處于游離態的 7類具備不同核心功能的主體(A~G類)當受到某些催化因素的影響時,就會融合形成滿足制造業智能升級必要條件的主體,從而促進制造業智能升級。根據作用機理,催化因素的催化功能可以分為4類[9]。

信息催化功能:通過提供各種信息促進核心功能融合。所提供的常見信息包括技術、需求、資金、專家、知識產權、政策、市場等。

價值發現催化功能:通過提供價值發現服務促進核心功能融合。常見的價值發現催化方式有科技成果評價、無形資產評價、人才評價、投資盡職調查等。

保護催化功能:通過提供保護核心方利益的服務促進核心功能融合。常見的保護催化方式有專利代理、財務審計等。

驅動力催化功能:通過改變核心功能相互融合的驅動力促進核心功能融合。驅動力催化主要方式是各級政府各部門的相關政策,例如新舊動能轉換政策、環保政策、金融政策等。

前3類催化功能解決的是能不能的問題,第4類催化功能解決的是想不想的問題。常見的發揮催化功能的主體有政府相關部門、生產性服務業機構等。

3 基于“核心—催化”模型的升級路徑分析

從路徑分析,制造業智能升級主要有傳統產業升級以及新動能培育2個途徑。

3.1 傳統產業升級

傳統產業升級可以分為3類。

A類主體的智能升級:應主要加強與F類主體中行業應用較為成熟的智能制造服務提供商以及 D類主體中各類商業銀行的融合,通過“A+F+D”的組合使企業以較小的資金投入迅速形成智能化生產能力,避免因盲目研發投入而陷入資金困境,從而實現平穩升級。相應的催化因素應該以加強信息催化和驅動力催化為主要著力點,讓 A類主體了解智能升級的效益和效能、了解F類主體的相關技術情況,讓D類主體有意愿為A類主體提供金融服務。

E類主體的智能升級:應主要加強與C類主體中高職院校的融合,通過聯合人才培養、定向人才訂單等模式,迅速補充企業持續創新所需的復合型人才和高技能人才,從而實現智能升級的持續進行。相應的催化因素應該以加強價值發現催化和保護催化為主,讓 E類主體建立人才評價標準,合理選人、合理用人、合理育人,讓人才支撐企業持續發展。

G類主體的智能升級:應主要加強與 B類主體中的研發團隊或者 F類主體中的智能制造服務提供商之間的合作,通過技術引進、合作開發等方式提升企業智能化水平。相應的催化因素應該以加強信息催化和保護催化為主,讓 G類企業更多地了解技術前沿與專家人才,同時在合作過程中加強知識產權等相關能力的積累和建設。

3.2 新動能培育

新動能培育可以分為2類。

B、C、D 類主體的融合:應以高校、院所作為主要的技術(B類)源頭,C類主體以企業家為主,而 D類主體以各類創投基金為主,通過科技成果轉化活動將技術轉變為產業。相應的催化因素應該以加強價值發現催化、保護催化和驅動力催化為主,通過科技成果評估、人才評價、金融創新等手段,建立有效的融合機制,促進成果向新興產業轉化。

F類與D類的融合:F類主體應以新興產業企業和創新創業團隊為主,其發展離不開金融支持,但此類企業具有不確定性、高風險性,且“輕資產”特征明顯,缺乏可獲取銀行貸款的抵押資產。相應的催化因素應以加強價值發現催化和驅動力催化為主,通過合理評估企業或成果價值、政策性金融扶植等手段,促進核心功能主體的融合,培育壯大新動能。

3.3 制造業智能升級建議

其一,構建完善的智能升級頂層設計體系,對傳統制造業升級、未來高科技產業培育和智能制造產業發展等方向進行全局動態規劃,以確定未來制造業的發展方向和路徑。

其二,提升智能化核心技術支撐,明確產業智能化在不同行業領域、不同研發階段所具備的不同特征,加快智能制造共性關鍵技術研究,打造以工業互聯網、物聯網、工業機器人、智能制造軟件系統等為核心的智能制造技術支撐。

其三,完善多層次人才培養體系,構建高層次領軍人才、復合型創新人才和高技能人才相結合的人才體系。推動產教融合,搭建人才培養平臺,將人才培養、技術研發及服務結合在一起,為制造業智能升級提供智力支撐。

其四,完善金融體系、促進金融創新。通過建立與制造業相配套的財政專項基金、差異化監管政策、支持市場化運作的風險資本等金融產品和制度創新,為制造業企業提供金融支持等。

其五,完善和強化創新平臺建設,在政府參與下為智能制造產業發展構建技術、生產、運營和服務平臺,推進新一代智能制造技術、產品和模式持續創新。通過推進互聯網工業平臺建設,搶抓“互聯網+制造業”新一輪發展機遇,帶動企業智能化升級改造、工業互聯網平臺建設和企業云上平臺建設。

其六,建立完善的智能制造服務體系。組織開展智能制造專業論壇與培訓,針對制造企業對智能制造涉及的新技術和新理念,為制造企業更準確理解和推進智能制造提供學習交流平臺,全面構建智能制造全產業鏈服務體系,培育社會化、共享化、網絡化的智能制造產業新模式,促進社會多元化生產資源協作和產業鏈資源有效整合。