基于雨型的南方典型小流域城市降雨徑流污染特征研究

周志鵬,陳 鐵,楊松文,母家樂,王明明,董文藝,孫飛云*

(哈爾濱工業大學(深圳)土木與環境工程學院 深圳518055)

近年來,城市化進程加快,隨之而來的是地面不透水面積增大,雨水徑流量及徑流攜帶的負荷也隨之增大[1]。城市面源污染已成為地表水體污染中僅次于農業面源污染的第二大面源污染源[2]。城市人類活動強度增大導致地表累積污染物的數量和種類急劇增加,城市地表徑流污染程度加重,水體污染的貢獻份額也有逐步升高的趨勢[3]。影響城市降雨徑流的影響因素主要可分為降雨特征、用地類型和其他因素。其中,降雨特征中一個重要因素為降雨雨型。對于降雨過程而言,每一場都會呈現出不同的降雨特征。包高馬佐娃[4]通過對降雨過程的大量統計分析,將降雨過程概括為 3類雨型:單峰型雨型,其峰值分別位于前部、后部和中部;均勻型雨型;雙峰型雨型。

美國、英國、荷蘭等發達國家在20世紀70年代就對城市地表徑流開展了大量的測試及研究工作,其內容包括地表徑流雨水的水質測試及特性研究、城市地表徑流對地表水體的影響、描述地表徑流污染排放規律的數學模型以及污染控制措施等[5]。我國對此研究起步較晚,國內對降雨徑流污染的研究主要分為降雨徑流、匯流的形成、污染物的遷移 3個部分。對降雨徑流的研究主要是通過實時監測不同降雨歷時各污染物的濃度,對匯流的形成及污染物遷移的研究主要通過數學模型進行數值模擬。例如夏青[6]對北京市城市地表徑流污染狀況的研究,車武等[7]對北京市城市地表徑流水質的研究,曹丹丹等[8]對西安市城市地表徑流水質污染及控制研究,張善發等[9]對上海市地表徑流污染負荷研究,黃金良等[10]對澳門城市小流域地表徑流污染特征研究,李立青等[11]對武漢漢陽地區城市地表徑流污染負荷研究等。

目前針對城市降雨徑流負荷的影響因素缺乏系統的分析,尤其是缺乏典型南方城市不同典型雨型情況下的降雨徑流特征分析。因此,針對不同典型雨型條件下降雨徑流污染物濃度的變化進行研究,并結合相對應南方典型小流域城市主要的雨型特點制定適宜的城市降雨徑流控制措施是有必要的。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

我國南方地區主要的氣候條件為亞熱帶季風氣候、熱帶季風氣候和赤道季風氣候。本研究選取的研究區域為亞熱帶海洋性季風氣候的深圳市觀瀾河流域。

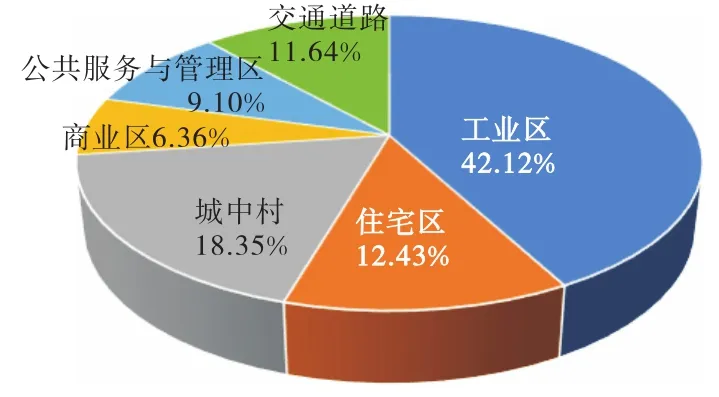

觀瀾河流域位于深圳市中北部,北與東莞市交界,南鄰深圳市福田區,包括深圳市龍華區、光明區與部分龍崗區,流域總集水面積為 189.66km2。觀瀾河流域地處北回歸線以南,屬南亞熱帶海洋性季風氣候,夏季盛行東南風和西南風。根據深圳氣象臺資料統計,觀瀾河流域多年平均氣溫為 22℃,多年平均降雨量為 1825mm,且降雨量在全年分布不均,4~9月為雨季,降雨量約占全年降雨量的 84%。觀瀾河流域內主要河流為觀瀾河及其 14條一級支流,通過《深圳市土地利用規劃圖》與現場踏勘確定觀瀾河流域建成區總面積為 161.26km2,其中工業區占32.23%,城中村占 17.74%,住宅區占 16.10%,交通道路占 11.65%,商業區占 7.60%以及公共服務與管理用地(以下簡稱公管區,主要包括學校、政府用地與公園廣場)占14.61%。觀瀾河集水區域現場研究區域的土地利用類型分布見圖1。

圖1 觀瀾河集水區域現場研究區域的土地利用類型分布圖Fig.1 Distribution of land use types in field study area

1.2 監測方案與監測指標

1.2.1 監測方案

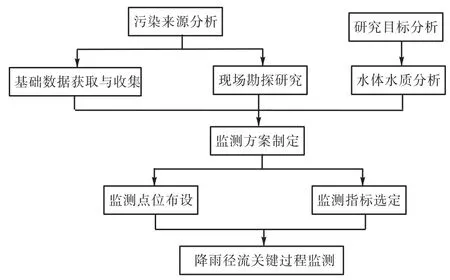

城市降雨徑流污染監測方案制定的流程如圖 2所示。

圖2 城市降雨徑流污染監測方案制定的流程圖Fig.2 Flow chart of urban rainfall runoff pollution monitoring program

1.2.2 監測指標

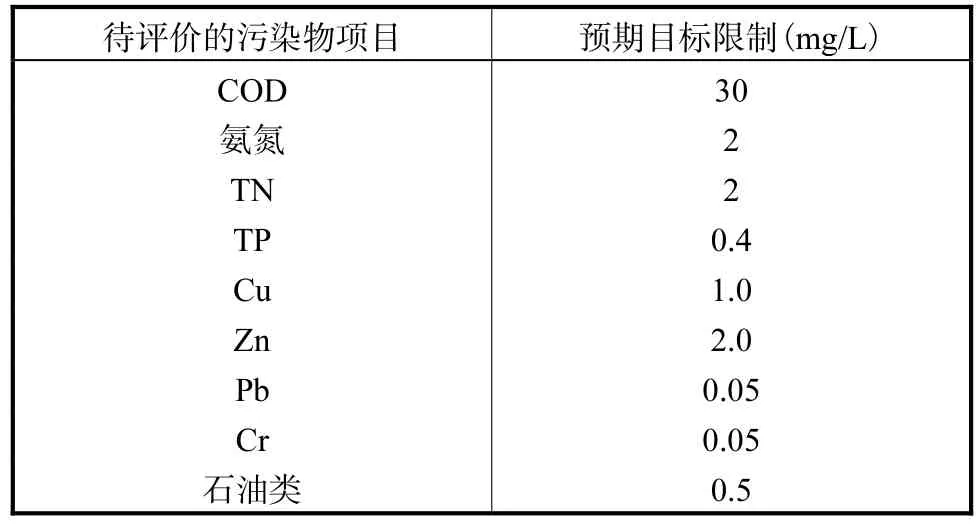

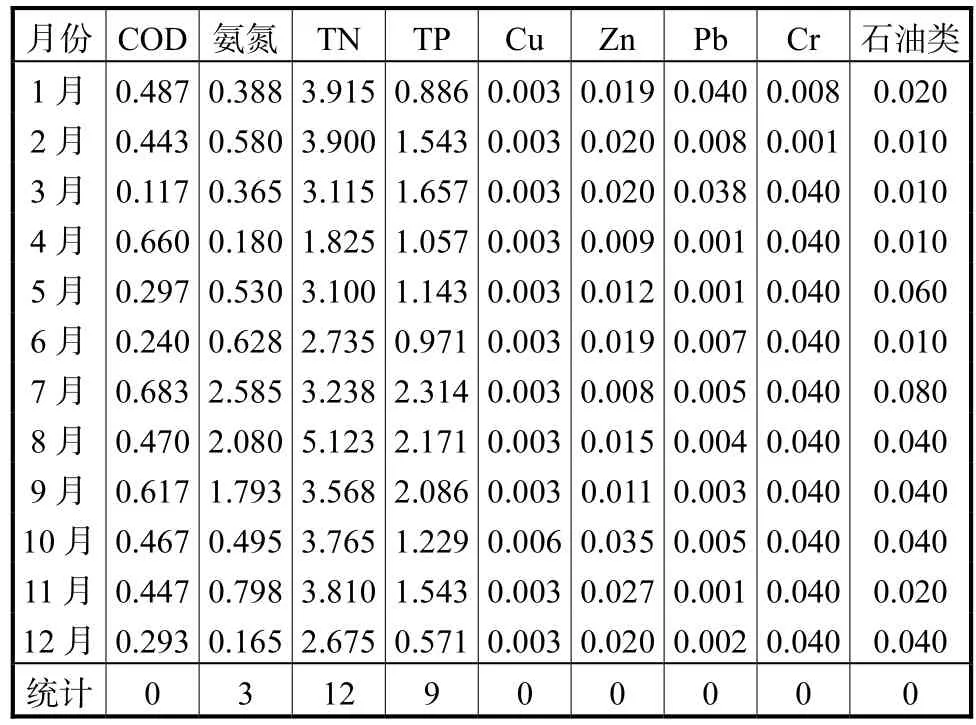

通過單項污染指數法來分析 2017、2018年觀瀾河干流控制斷面——企坪斷面水質項目,包括COD、氨氮、TN、TP、Cu、Zn、Pb、Cr 和石油類 9 類污染物指標進行單因子污染指數分析,基于生態環境部、廣東省與深圳市的相關規定,企坪斷面的水質標準評價指標見表1。

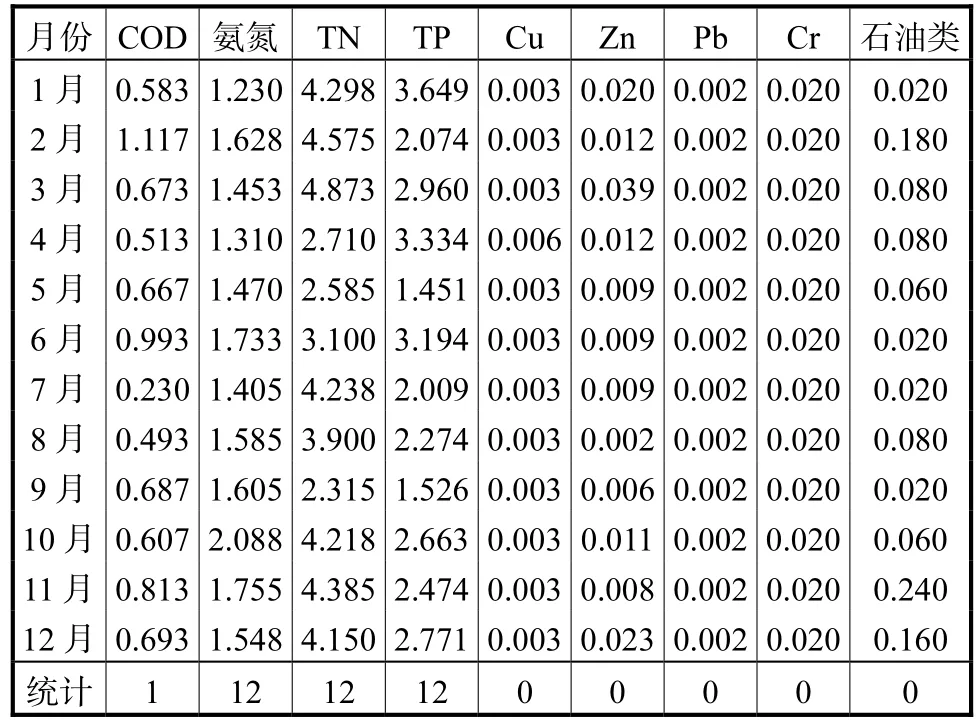

通過利用單項污染指數法計算的觀瀾河流域企坪斷面 2017、2018年各考核項目的計算結果分別如表2、表3所示。

從表 2、表 3可知,觀瀾河流域水體水質超標項目為 COD、氨氮、TP與 TN,因而選取 COD、氨氮、TP與TN為觀瀾河流域城市降雨徑流污染特征研究的監測研究對象。

表1 2019年企坪斷面水質考核內容以及其限值表Tab.1 Contents and limits of water quality assessment for Qiping section in 2019

表2 2017年深圳市觀瀾河流域企坪斷面考核項目單項污染指數Tab.2 Single pollution index of Qiping section assessment item in Guanlan River basin of Shenzhen in 2017

表3 2018年深圳市觀瀾河流域企坪斷面考核項目單項污染指數Tab.3 Single pollution index of Qiping section assessment item in Guanlan River basin of Shenzhen in 2018

1.3 采樣點位

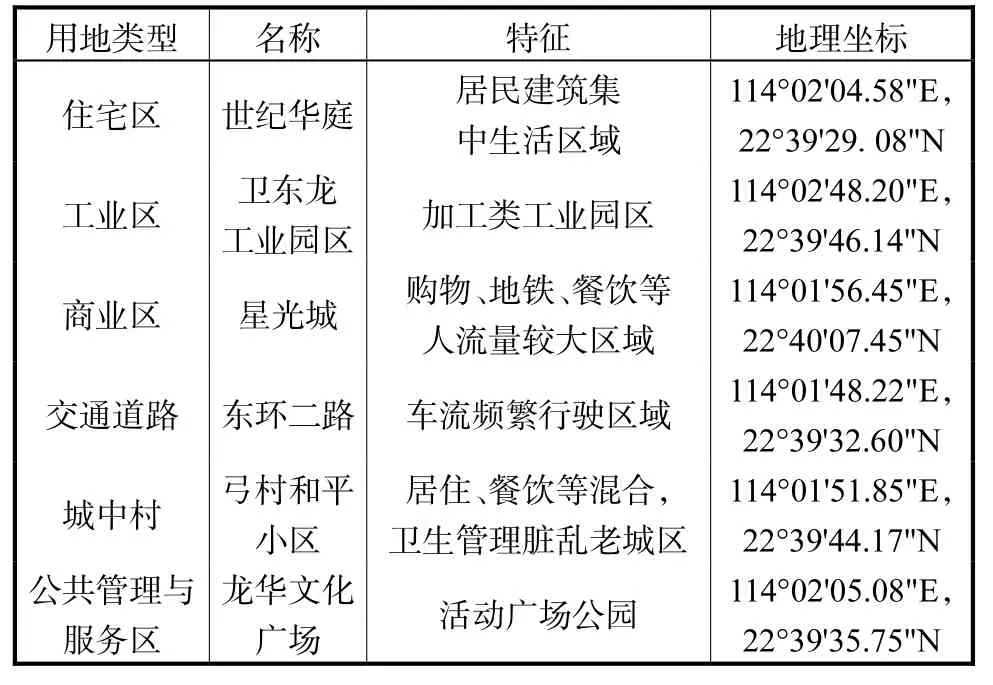

深圳市典型降雨雨型包括前峰型、后峰型與雙峰型。監測確定的采樣區域包括工業區、住宅區、商業區、交通道路、城中村與公共服務與管理區 6類城市下墊面匯水區域,采樣區域位置如圖3所示。

圖3 深圳市觀瀾河流域降雨沖刷過程特征研究采樣點位Fig.3 Sampling points for research on characteristics of rainfall scour process in Guanlan River basin of Shenzhen

采樣點位具體信息如表4所示,已進行的降雨沖刷過程特征研究的采樣場次信息如表5所示。

表4 觀瀾河流域降雨沖刷過程特征研究采樣點位信息Tab.4 Information on sampling points for researchon characteristics of rainfall scour process in Guanlan River basin of Shenzhen

表5 觀瀾河流域降雨沖刷過程研究監測降雨場次信息Tab.5 Information on monitoring rainfall frequency for research on characteristics of rainfall scour process in Guanlan River basin

2 分析與討論

2.1 雙峰型降雨條件下降雨徑流特征研究

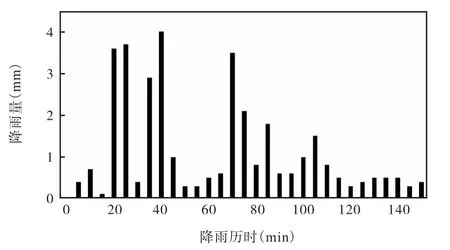

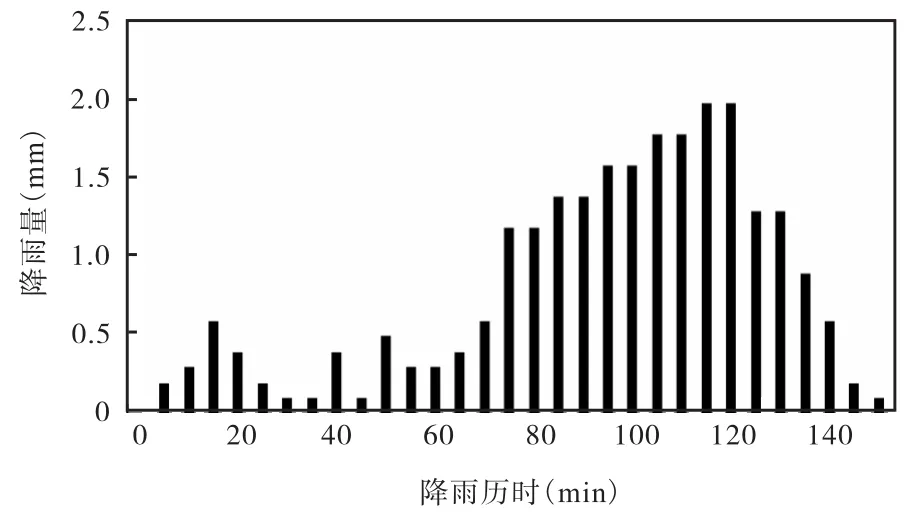

選取連續半年降雨實時監測中雙峰型降雨場次,計算不同降雨歷時降雨量的平均值,不同降雨歷時各污染物濃度的平均值。其中,雙峰型降雨強度變化過程曲線如圖4所示。

圖4 雙峰型雨型降雨過程線Fig.4 Bimodal rainfall pattern

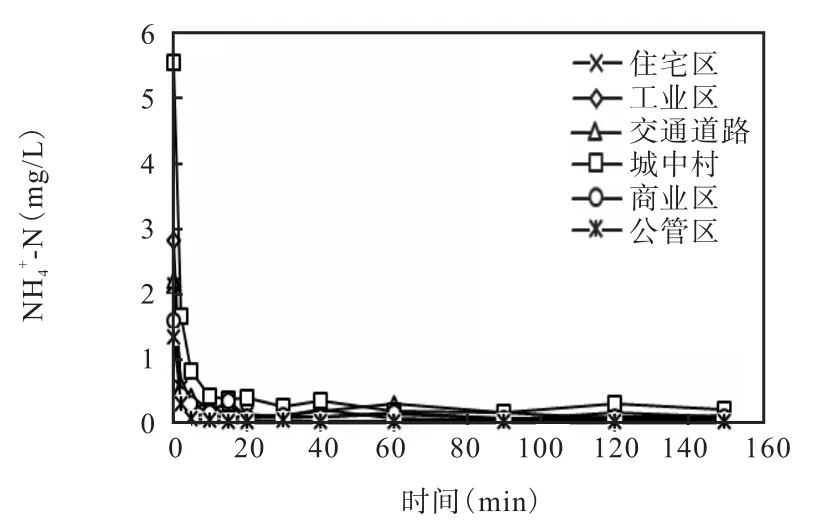

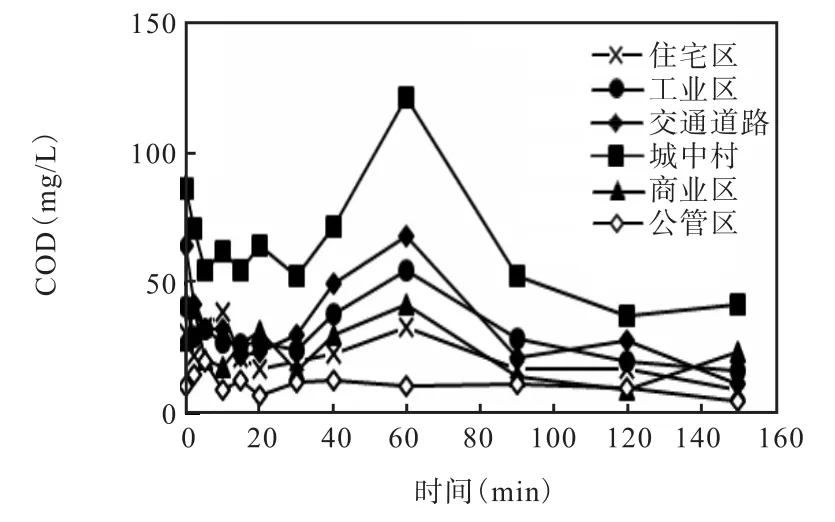

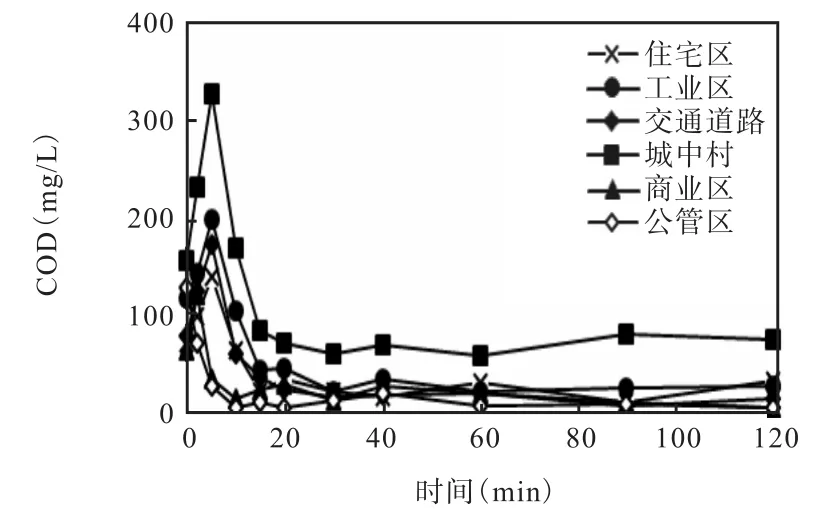

該雨型條件下不同功能區降雨徑流污染物中COD、氨氮、TN、TP濃度變化過程曲線如圖 5~8所示。

圖5 雙峰型雨型不同功能區COD濃度變化過程線Fig.5 Change process line of COD concentration in different functional areas of bimodal rainfall pattern

圖6 雙峰型雨型不同功能區氨氮濃度變化過程線Fig.6 Change process line of ammonia nitrogen concentration in different functional areas of bimodal rainfall pattern

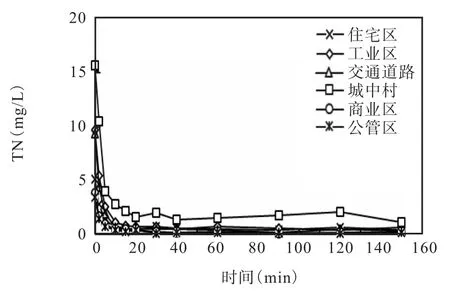

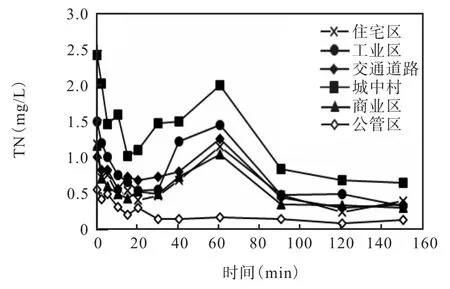

圖7 雙峰型雨型不同功能區TN濃度變化過程線Fig.7 Change process line of TN concentration in different functional areas of bimodal rainfall pattern

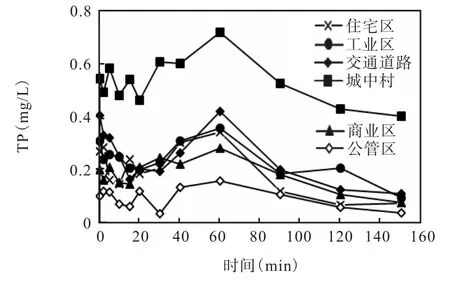

圖8 雙峰型雨型不同功能區TP濃度變化過程線Fig.8 Change process line of TP concentration in different functional areas of bimodal rainfall pattern

由圖5~8可知,雙峰型降雨條件下,6種功能區的COD、氨氮、TN、TP濃度變化趨勢基本一致,在降雨徑流產生的前 20min污染物濃度迅速下降,后逐漸穩定,初期沖刷效應明顯。

2.2 后峰型降雨條件下降雨徑流特征研究

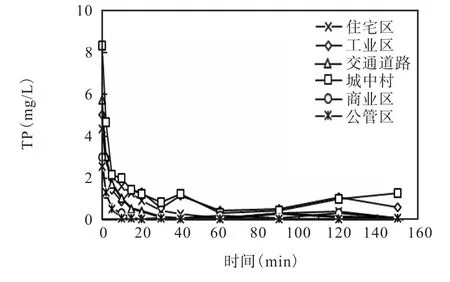

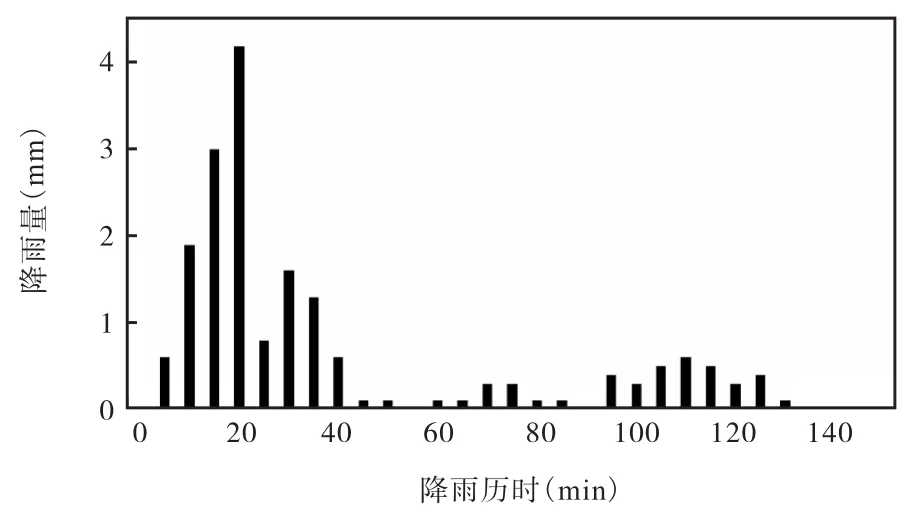

選取連續半年降雨實時監測中后峰型降雨場次,計算不同降雨歷時降雨量的平均值,不同降雨歷時各污染物濃度的平均值。其中,該場降雨強度變化過程曲線如圖9所示。

圖9 后峰型雨型降雨過程線Fig.9 Rainfall process line of delayed rainfall pattern

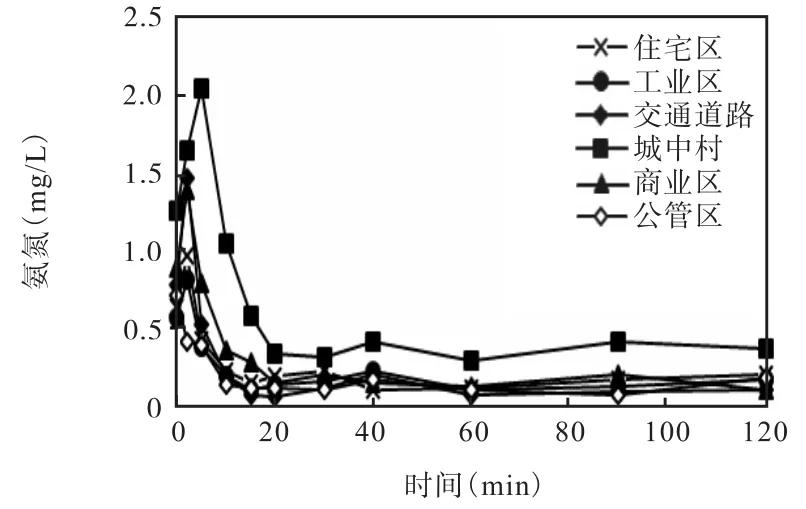

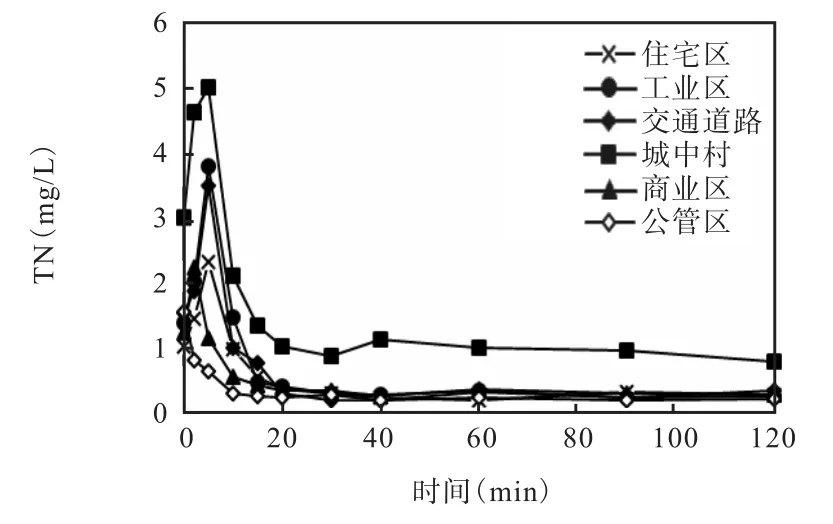

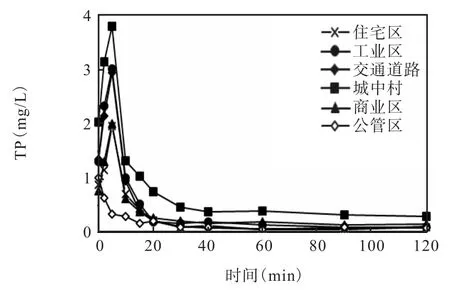

該雨型條件下不同功能區降雨徑流污染物中COD、氨氮、TN、TP濃度變化過程曲線如圖 10~13所示。

圖10 后峰型雨型不同功能區COD濃度變化過程線Fig.10 Change process line of COD concentration in different functional areas of delayed rainfall pattern

圖11 后峰型雨型不同功能區氨氮濃度變化過程線Fig.11 Change process line of ammonia nitrogen concentration in different functional areas of delayed rainfall pattern

圖12 后峰型雨型不同功能區TN濃度變化過程線Fig.12 Change process line of TN concentration in different functional areas of delayed rainfall pattern

圖13 后峰型雨型不同功能區TP濃度變化過程線Fig.13 Change process line of TP concentration in different functional areas of delayed rainfall pattern

由圖10~13可知,后峰型降雨條件下,6種功能區的 COD、氨氮、TN、TP濃度變化趨勢基本一致。整個降雨徑流過程中 COD、TN、TP與氨氮的濃度變化較為平緩,徑流產生于降雨歷時 60min作用,COD、TN與TP有較為明顯的增大,可能是由于該場降雨量峰值靠后所致。

2.3 前峰型降雨條件下降雨徑流特征研究

選取連續半年降雨實時監測中前峰型降雨場次,計算不同降雨歷時降雨量的平均值,不同降雨歷時各污染物濃度的平均值。其中,該場降雨強度變化過程曲線如圖14所示。

圖14 前峰型雨型降雨過程線Fig.14 Rainfall process line of advanced rainfall pattern

該雨型條件下不同功能區降雨徑流污染物COD、氨氮、TN、TP濃度變化過程曲線如圖 15~18所示。

圖15 前峰型雨型不同功能區COD濃度變化過程線Fig.15 Change process line of COD concentration in different functional areas of advanced rainfall pattern

圖16 前峰型雨型不同功能區氨氮濃度變化過程線Fig.16 Change process line of ammonia nitrogen concentration in different functional areas of advanced rainfall pattern

圖17 前峰型雨型不同功能區TN濃度變化過程線Fig.17 Change process line of TN concentration in different functional areas of advanced rainfall pattern

圖18 前峰型雨型不同功能區TP濃度變化過程線Fig.18 Change process line of TP concentration in different functional areas of advanced rainfall pattern

由圖15~18可知,后峰型降雨條件下,6種功能區的 COD、氨氮、TN、TP濃度變化趨勢基本一致。整個降雨徑流過程中,產生徑流的前 20min內徑流污染物 COD、氨氮、TN與 TP濃度均呈先急速上升后迅速下降的趨勢,20min后徑流污染物濃度達到穩定,初期沖刷效應明顯。

2.4 降雨初期沖刷效應分析研究

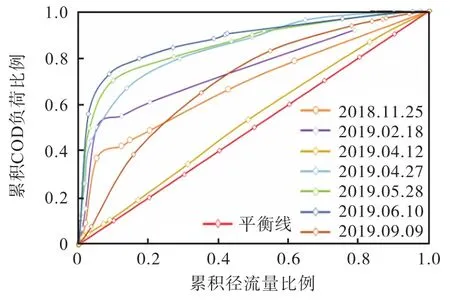

本文利用對于觀瀾河流域交通用地類型的 7場有效降雨沖刷監測場次的地表降雨徑流量與徑流污染物的實時監測數據,繪制M(V)曲線分析7場降雨的初期沖刷效應。為了便于分析,選擇以各場次降雨徑流中沖刷現象較為明顯的COD為研究對象作圖分析,監測的7場有效降雨場次的COD初期沖刷效應分析如圖19所示。

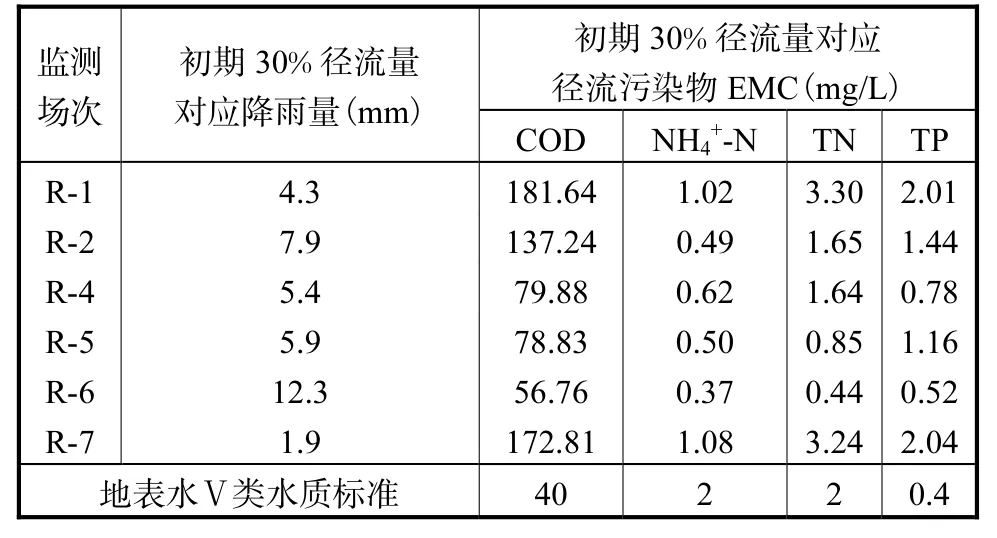

由圖 19可知,在 7場有效監測降雨場次中 R-3降雨場次在產流初期偏離平衡線幅度最小,R-6、R-5、R-4、R-2與 R-1降雨場次在產流初期偏離平衡線幅度較小。根據研究者對于初期沖刷效應的不同定義:“初期 20%的徑流貢獻 50%的污染負荷”與“初期30%的徑流貢獻70%的污染負荷”來看,符合初期沖刷效應的降雨場次為 R-6(雙峰型)、R-5(雙峰型)、R-4(前峰型)、R-2(前峰型)、R-1(前峰型)與R-7(前峰型)這 6場降雨。結合其降雨要素特點分析,前期干旱時長大于 4d,降雨雨型為前峰型與雙峰型的降雨易發生初期沖刷效應。同時,為制定城市小流域的初雨棄流量,分析這6場降雨徑流量占總徑流量 20%時刻的降雨量與對應的徑流污染物濃度,其結果如表6所示。

圖19 7場有效監測降雨場次初期沖刷效應分析Fig.19 Analysis of initial scour effect of 7 effective monitoring rainfall events

表6 觀瀾河流域降雨徑流污染初雨棄流量分析Tab.6 Analysis of rainfall runoff pollution in Guanlan River basin

由表6可知,R-6降雨場次初期30%徑流量對應的降雨量最大,為 12.3mm,而對應的徑流污染物的EMC與地表水Ⅴ類水質接近,污染程度相對較輕;R-2降雨場次初期 30%徑流量對應的降雨量為8.7mm,其對應的徑流中 COD與 TP濃度分別是地表水Ⅴ類水質標準COD與TP限值的3.43、3.6倍,污染程度嚴重。同時,對比分析R-4與R-5 2次降雨場次初期 30%徑流量對應的降雨量為 5.4mm與5.8mm,對應的徑流中各類污染物均小于R-2降雨場次,這是由于 R-2降雨場次的前期干旱時長過長,地表污染物累積強度過高造成的。綜合分析認為,觀瀾河流域制定的初雨棄流定為棄流初期 8mm的降雨量較為合適。南方小流域城市的初雨棄流也可以擬定為棄流初期8mm的降雨量。

2.5 討論

降雨雨型為影響城市地表徑流的重要因素,不同雨型條件下各污染物濃度峰值出現的時間不一。因此,針對主要雨型不同的地區需因地制宜,制定各自區域具有針對性的降雨徑流污染控制措施。其中,以雙峰型雨型為主的城市降雨徑流污染控制措施是應該擁有即時處理大規模污染物的能力;以前峰型雨型為主的城市降雨徑流污染控制措施是既應該擁有即時處理大規模污染物的能力,還應具有一定的儲備處理能力;以后峰型雨型為主的降雨徑流污染控制措施是應該擁有即時處理較大規模污染物的能力,且應具有持續處理或收集污染物能力。

3 結 論

①不同雨型降雨條件下,典型南方小流域城市6種功能區(工業區、住宅區、商業區、交通道路、城中村、公共服務與管理區)的 4種常規污染物 COD、氨氮、TN、TP濃度變化趨勢基本一致,即污染物的濃度變化只與雨型有關,而與功能區的類型以及污染物的類別無關。

②雙峰型降雨條件下,典型南方小流域城市不同功能區典型污染物濃度存在單一峰值,峰值時段位于降雨初期,隨后污染物濃度逐漸下降,20min后污染物濃度漸趨穩定。因此,以雙峰型雨型為主的城市降雨徑流污染控制措施應該擁有即時處理大規模污染物的能力。

③前峰型降雨條件下,典型南方小流域城市不同功能區典型污染物濃度存在2個峰值,前期峰值時段位于降雨初期,后期峰值時段位于降雨10min左右,污染物處于先升后降,再升再降的變化趨勢,20min后各污染物濃度漸趨穩定。因此,以前峰型雨型為主的城市降雨徑流污染控制措施是應該擁有即時處理大規模污染物的能力,并且具有一定的儲備處理污染物能力。

④后峰型降雨條件下,典型南方小流域城市不同功能區典型污染物濃度存在2個峰值,前期峰值時段位于降雨初期,后期峰值時段位于60min左右,污染物處于先升后降,再升再降的變化趨勢,之后各污染物濃度逐漸穩定。因此,以后峰型雨型為主的降雨徑流污染控制措施是應該擁有即時處理較大規模污染物的能力,且應具有持續處理或收集污染物能力。