再造現代性:風險社會的媒體傳播與社會治理

◎ 秦瑜明 周曉萌

德國社會學家烏爾里希·貝克(Ulrich Beck)提出的帶有預言色彩的“全球風險社會”已經逐漸成為現實。2020年初,一場席卷世界的新冠肺炎疫情更是為各國敲響了警鐘,人類已經不得不開始反思“現代性”及其人類中心主義和主體主義的內核,理性、技術、工業化和民族國家這些看似天經地義的概念,是否真的具有不容置疑的正確性。因為風險恰恰產生于這些現代性要素,“風險并非出于無知,也不是因為缺乏技能。事實上,恰恰相反,風險正是源于越來越努力變得講求理性”①。

風險傳播研究的主流目前有兩種。其一是危機傳播(或危機管理、危機公關)研究,其路徑通常是從公共關系的角度出發,討論政府或企業等風險承擔主體應采取何種傳播策略來應對突發事 件與負面新聞、維護形象②;其二則是以某一學科專業為基礎,展開公共管理或社會心理研究。風險傳播研究的主流也正基于心理學而非批判性的哲學和社會學,宏觀的社會政治因素不是風險傳播研究的重心。③本研究不屬于第一種路徑,也與“風險傳播”的第二種路徑相去較遠。但風險傳播所關注的一些問題,如風險的感知、社會建構和媒體傳播,卻為本研究提供了基石,這是因為當今的風險需要“一個伴隨著反思、論證、解釋、界定和認可的過程”④。如貝克所說,風險和風險感知就是同一回事,風險就是知識中的風險。風險感知、風險知識影響乃至決定了人們如何看待風險、判斷風險,從而采取不同的行動策略應對可能的威脅。如此,又涉及風險的社會建構的問題,風險以及風險知識乃是傳播者在媒體上建構出來的。那么是誰在傳播和建構,又是如何傳播和建構的呢?如果說,主流的風險傳播關心的是個體受眾對風險知識的接受,本研究關注的則是風險的另一面向——那些“控制媒體塑造風險(科學研究)和傳播風險知識(大眾媒體)的權力”。在這個意義上,“風險社會同時也是科學社會、媒體社會和信息社會”⑤。可見,風險不僅僅是科學技術的問題,也是文化政治的問題。

風險的建構作為文化過程和開放性的政治過程,生成了國際風險政治。其中充滿了多重權力的相互博弈,這種政治博弈又通過爭奪風險定義的文化過程展開。正如喬姆斯基(Noam Chomsky)所說:“誰能掌握風險論述,誰也就有可能掌握斗爭優勢。”⑥在如今微妙的國際關系中,所有風險知識的建構經常呈現出高度分歧,似乎沒有任何國家可以壟斷發言權。對于風險的建構,表面上是各國媒體間的針鋒相對,背后則是復雜的國家利益博弈問題。

一、風險的認知建構與話語修辭

風險的建構過程是人為的,通過結合政治、道德、文化、技術與媒體來定義和闡釋“風險”。其中的關鍵是定義風險的過程,即風險知識的建構,而不同的建構能形成對現實的不同的認知。

早期社會學家帕克(Robert Park)基于詹姆斯(William James)的論述,將知識分為“理解的知識”和“熟悉的知識”:前者是“正式的、理智的和系統的”,是專家掌握的專業知識;后者則不需要正式的研究,是靠感覺等就可以直接獲得的。⑦這也接近于知識社會學所關注的常識性知識:在常態的、不證自明的例行生活中,由我和他人所共享的那些知識。常識性知識或熟悉的知識構成了人們日常生活的“現實”。通常來說,日常生活現實是圍繞著我身體所處的“此地”和我當下所在的“此時”被共同組織起來的。日常生活中此地此時的感知與經驗“構成了我意識中的實在之物”,而具有“可分離性”的符號能夠超越此地此時的局限,在不同的空間與時間中傳播⑧;符號中尤以語言為重,借助語言能夠豐富復雜的經驗和意義,使整個世界隨時都可以展現為現實。這就和媒體傳播有了密切關系,因為媒體通過符號能夠將非此地此時的東西轉換到人們的日常生活中。而且帕克認為,新聞作為知識,介于“理解的知識”和“熟悉的知識”之間,是連接二者的橋梁。在新冠肺炎疫情期間,正是媒體報道把專業知識轉換為常識,使公眾對疫情可知可感。必須指出,大眾媒體和大眾傳播已經式微,此次新冠肺炎疫情,是第一次真正的社交媒體信息疫情⑨,但關于疫情的知識仍舊需要從科學家等專業人士那里獲取,再轉換為常識。

而關于風險的認知及風險知識是誰構建的、如何構建的,以及媒體與當下危機事件的關系是什么,這些問題的本質就是在揭示媒體的修辭對現實世界的建構作用與功能,媒體建構了現實也就使得象征世界的一部分正當化。布爾迪厄(Pierre Bourdieu)說“社會就是一個語言交換市場”⑩,媒體必須策略性地使用語言,才能獲得更大的象征收益。話語爭奪的常見手法就是通過大眾傳播來“制造”概念并進一步確立認知框架。認知語言學認為,我們生活的世界是由一系列概念系統構成的,在這個概念系統中存在著不同的概念域。一個被定義出來的概念,往往會積極地參與到社會建構的過程之中。傳統大眾傳播學對于媒體與社會真實與社會建構的理解來自于柏拉圖的洞穴隱喻,媒介與現實分開,且始終居于次要位置,媒介或者說傳播所呈現的現實僅僅是洞穴投影,或者是社會現實的局部再現。投影是虛幻的,即使是媒介的“再現”也并非鏡子似的直接反映。而如今這種觀點也同樣值得反思,隨著媒介化趨勢逐漸加深,人們所了解和接觸的現實主要來自于媒介,人類所生活的城市、社會與整個世界都同媒介交織在一起,媒介的建構如今已經構成了社會實在的一部分。人的體驗和媒介的運作、反饋交織在一起,構成了人的所有的感知,這其中既包括對風險知識的掌握、對風險性質的判斷,也包括對風險本身的感知。在新冠肺炎疫情危機中這種現象就尤為明顯,處于醫學隔離期的人們足不出戶,卻能時時刻刻通過媒介了解與感知社區、城市和國際的疫情風險動態,媒體公布的疫情數字是人們感知和量化風險的重要依據。在新的媒介技術的作用下,不同國家的新聞媒體、互聯網中不計其數的自媒體通過密集且實時的報道,使人們意識到了人類正坐在火山口上。

事實上從天花到黑死病,人類的歷史一直與瘟疫并行。第一次世界大戰后的西班牙流感,造成的死亡人數不低于5 000萬。當時,西班牙流感感染了1 500萬美國人,至少有14萬人住院治療,僅就疫情本身來說,西班牙流感的影響規模和嚴重程度并不低于2020年的新冠肺炎,但在當時的國際社會上幾乎沒有引起大規模輿論反響。如今,全世界范圍內的資本、人口的流動為病毒在全世界范圍內的傳播和擴散提供了便利,更重要的是媒體技術帶來的變革,使風險的感知、建構、影響得以擴大,甚至超過了作為危機本身給社會帶來的影響,超越了民族國家的范圍。媒介技術的發展客觀上使人類對于世界的感知更加獨立于自然,但在另一個層面上又使人類更加仰賴于自然。

媒介建構了真實,而隱喻的修辭則構成了這種建構中最常見的認知模式,乃至于“我們的整個概念體系在很大程度上就是隱喻式的”。隱喻用一種概念域來類比另一種概念域,“隱喻就是借用在語言層面上成形的經驗對未成形的經驗做系統描述”?。風險或危機的爆發打破了常態,帶來前所未有的經驗,對這樣未成形的經驗之描述便經常是隱喻式的。而且,“無論是在國家政治中,還是在日常互動中,有權勢者都會把自己的隱喻強加于人”?。隱喻作為話語策略的重要部分不可忽視,背后時常隱含著權力、政治與社會關系的復雜互動。

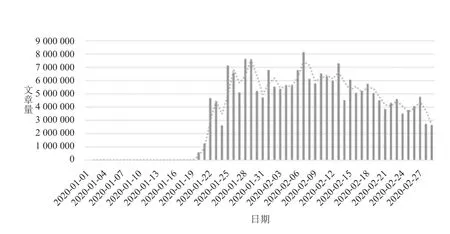

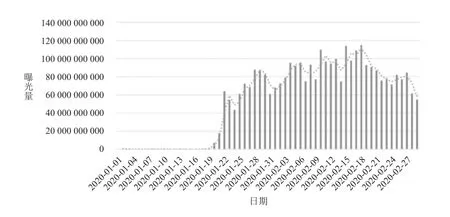

值得注意的是,在新冠肺炎疫情危機中,我國主流媒體大量使用了軍事隱喻的手法。疫情爆發后的2020年1月23日,新華網發表了《以非常之役迎戰非常之疫》,其中首次提出了“戰疫”的概念,隨后我國各大主流媒體紛紛使用類似的隱喻修辭。將抽象的“抗疫”比作一場“沒有硝煙的戰爭”。事實上,軍事化的隱喻并非疫情中的話語創新,按照桑塔格(Susan Sontag)的說法,19世紀后期軍事隱喻在醫學中開始廣泛使用,尤其在二十世紀早期,“疾病常常被描繪為對社會的入侵,而減少已患之疾病所帶來的死亡威脅的種種努力則被稱作戰斗、抗爭和戰爭”。軍事隱喻提供了一種看待疾病的方式,“即把那些特別可怕的疾病看作外來的‘他者’,像現代戰爭中的敵人一樣”?。就我國而言,主流媒體在報道各種突發危機事件,尤其是對自然災害的救援和抗爭時,這種隱喻的使用是十分常見的,背后與我國的社會制度、社會公共危機治理思路甚至近代歷史有著極為密切的關聯。危機狀態下,這種隱喻手法不僅在主流媒體中十分常見,在社交媒體和自媒體中也屢見不鮮。清研智庫最新公布的研究報告顯示,截止到2020年2月底,包含軍事隱喻內容的微博文章數量(含轉發)占所有與疫情相關的微博文章的48%。?由此可見,軍事隱喻作為一種風險建構,也深刻影響了公眾的風險認知模式。

圖1 疫情中軍事隱喻內容文章發布量?

圖2 疫情中軍事隱喻微博曝光量?

在軍事隱喻的建構下,全社會積極調動配合,公眾舍棄個人利益服從大局,為國家和社會服務、共度時艱,應對疫情的效率得以提高,我國社會制度的優越性得到充分發揮。但也如桑塔格所批判的,媒體同樣應該警惕隱喻建構的強大力量。軍事隱喻提供了這樣一種認知方式,即把疾病看作外來的“他者”,如同兩軍對壘中的敵對一方,公眾可能將恥辱印記和敵視態度從疾病本身,擴展到患者個體、地區(如武漢)甚至民族國家身上,從而再一次陷入傳統“現代性”的理性主義和個人中心主義的桎梏之中,并且還有可能轉化為一種新的國際風險政治。

從媒介框架到隱喻修辭,都可以視其為一種話語和意義的建構過程,同時也在傳播學上揭示了媒體建構與公共危機的關系,這背后是我國社會治理觀念、國際傳播方式的深刻變化,同時也體現出風險與媒體建構的緊密關系。

二、媒體傳播的風險建構與國際風險政治

媒體通過改變修辭,可以對風險進行根本性的重新界定,從而實現風險與話語之間的認知勾連。因此風險的重要問題就是風險建構中語言的歧義。在“風險社會”這個概念被提出的時候,吉登斯(Anthony Giddens)等人就曾經提出,人們無法運用現有的話語體系去精準地描述層出不窮的社會風險,這也正是媒體進行風險建構的重大挑戰。如今人類不但找不到與自然環境危機相適應的詞匯,而且也難以找到和所認識的外在風險相匹配的語言。結果是當人類感覺到危險和災難正在逼近時,往往很難通過科學、法律和政治等正常手段找到證據、分析原因進而做出應對。

在這種模糊的情況下,媒體或多或少成為替罪羊。比如在食品安全危機中,公眾經常聽到的是“長期、大量食用或有致癌風險”;在空氣污染環境危機中,媒介的語言是“霧霾有可能導致青少年和老年人呼吸疾病”;在公共衛生事件中,人們聽到的信息就更具有迷惑性——“雙黃連對新型冠狀病毒或有‘抑制’作用”;等等。然而在這里,媒體所使用的“長期”“大量”“有可能”“或”,本身就是意義含糊的詞語。危機事件中,專家給出的解釋本身就具有極大含糊性。可在類似于“雙黃連事件”中,專家和媒體給予公眾的,是意義不明、反復變動的意見,這不僅不能消除公眾對不確定性的焦慮,反而使人們在莫衷一是的情況下手足無措。于是突然之間不是危機或者病毒本身,而是那些指出危機的人造成了普遍的社會不安。在這種情況下,媒體很容易被冠上“炒作”的帽子,或被斥為“無良”。

更進一步來說,媒體建構的風險定義之模糊性與爭議性,在涉及民族國家間的博弈時愈發顯著。不同國家之間的風險定義存在不平等性,沒有一個國家和組織可以從根本上主導定義。從國際關系與國際政治的角度來看,風險的建構博弈本身就是全球風險社會下大國博弈的焦點所在。2020年,美國總統特朗普多次在公開場合發表言論,將新冠病毒稱為“中國病毒”,這也是一種風險知識的建構,但卻明顯別有用心,充滿了政治意圖。這當然不是一個科學上的病毒命名問題,而是國家間的風險博弈。這種風險的國際博弈所反映的仍舊是現代性工業社會下傳統“民族國家共同體”思維習慣,以單一民族國家利益的視角看待和理解風險。也正因如此,個別國家才在中國積極“抗疫”時隔岸觀火,甚至幸災樂禍,卻完全沒有料想過“人類命運共同體”如今已不再僅是一種政治構想,而早已是客觀事實。個別國家不僅對于即將到來的風險無知無覺,還企圖利用眼前的風險去達成政治目的,即使是在本國疫情已經非常嚴重的時候,還沉醉于傳統的國際斗爭,希望通過“中國病毒”這樣一種慣用的話語建構方式達成政治目的。這種建構的危害性也不僅僅是對中國國家利益的損害,目前新冠病毒仍是一種全新的全球性病毒,源頭不明,全世界的科學家也都在致力于相關研究,這種別有用心的媒體建構會誤導相關研究,不利于全球抗疫。

危機博弈與定義之爭客觀上已經成為國家利益博弈的重要組成部分,隨著風險的全球化蔓延,甚至還會成為大國博弈的主要方面。如今,全球范圍內風險的存在已經普遍被世界各國所接受,國家間風險與權力的博弈很大程度上是風險政治的博弈。在工業社會中,主要的社會風險沖突是民族國家內部的勞動力與資本的經濟沖突,以及民族國家間、不同意識形態間、不同政治制度間的交鋒。而在全球風險下,沖突又具有文化政治的性質,表現為話語的爭斗。新出現的社會風險的定義權從未真正掌握在公眾手中,風險構建的真正主體是政府、專家和媒體組織。因而,在國家層面上,風險沖突的主體應該還是國家政府,沖突的根源是國家利益的分歧,博弈的負面結果則是“有組織的不責任”(貝克提出的術語,指的是現代社會由公司、政府和專家形成的聯盟制造了當代生活中的種種危險,然后它們又建立起一套話語來推卸制造危險的責任)在國家層面上的體現。典型的例子就是哥本哈根氣候大會的鬧劇,以美國為代表的發達國家拒絕簽署《京都議定書》,并要求中國等發展中國家承擔更多的責任;而以我國為代表的發展中國家則推行“共同但有區別的責任”,依據是我國雖然在碳排放總數上居高,但人均碳排量還不到發達國家的三分之一,且從歷史的角度看,目前的環境問題主要也應由發達國家買單。風險的建構之爭的背后是風險的責任承擔之爭,是國家利益和國際關系的博弈。

如今,不論是在社交媒體發展迅速、輿論日趨多元的民族國家內部,還是在劇烈的國際風險話語爭奪中,語言都像一件捉襟見肘的衣服一樣幾近解體。它所對應的現實,同樣面臨崩潰的危險。如果說語言和媒介所抵達之處就是人類認識世界之“界”?,那么找不到或者回避用合理的語言來描述風險,自然也談不上面對未來可能發生的危機,更無法化解危機。“我們的世界的現實某種程度上是以我們所使用的詞語、符號或其他形式的介質為基礎而被設定、被領會或被建構出來的東西”?,那么媒介的危機也是現實的危機,如同格奧爾格(Stefan George)的詩句——詞語破碎處,無物可存在。

三、作為社會治理方式的媒體傳播

現代工業社會的分工趨勢,一方面使得原子化的個體難以采取社會行動,給社會治理帶來困難;另一方面,知識專門化,越分越細,文藝復興式的博學者愈發不可能存在,取而代之的是各個領域的專家和專業知識。當風險來臨,人們既無力行動,又缺乏知識,這只能導致災難。應對全球風險,已有的民族國家的治理模式越來越乏力,必須要有多方乃至全人類合作的全球治理。

現代性社會是以民族國家為中心的,而后現代卻日益呈現非民族國家的傾向。新的全球性的國內政治的有效性已經超越了傳統民族國家的邊界,發展為一種結果開放的元權力的博弈(meta-power game),或者說是元權力的新政治。這其中的博弈是對風險中的各種概念邊界的界定以及對確定其基本方向的爭奪,是對“定義權力”的權力的爭奪。在全球性國內政治中,風險的建構權力是分散的,這種博弈中內在的對抗者們就是通過達成同盟而加強博弈籌碼的。同時,國際風險的元權力博弈也受到國內權力同盟以及社會共識的影響,歐洲社會學家曾經拿核危機進行舉例,在如荷蘭和丹麥的一些國家內,反核派認為核能既是危險的也是不必要的,且該觀點已經在民眾和大多數政黨中達成了共識,成為媒體中具有支配地位的觀點;而在歐洲其他一些國家,爭奪核問題領導權的斗爭還在繼續著;還有一些國家,比如法國,反核力量已經明顯在爭斗中失敗了,其在媒體中的聲音也逐漸邊緣化。?無論在國內還是國外,關于風險定性和傳播的元權力博弈從未中止過。這種博弈的主體不僅在民族國家內部以及民族國家之間,還在NGO等超國家組織與國家政府間、跨國企業間、跨國企業與國家政府間、各國公民間、國內媒體與國際媒體間進行重新協商。而在博弈之中,任何參與者或反對者都再不可能通過一己之力贏得勝利,一切都要依靠同盟。在這個過程中,世界仍舊需要用程序性規范(procedural norms)來解決跨國風險沖突。?

至此再進一步說,“正因為西方政治哲學的研究不能超出國家這個思考單位,因此不能正確思考以世界為單位的政治問題,不能給出從世界出發的政治理想”?。現代社會工業分工導致的原子化的個體行動者和其他單位(包括民族國家)都難以單獨行動去應對風險,與其他現代性要素一同產生的民族國家,在后現代特征顯露的當今已不能繼續作為支撐起全球治理模式的基礎,其只會走向衰落。這是因為,將民族國家為單位的社會治理方式擴展到其邊際之外,勢必產生國家間的競爭和沖突。在舊觀念的慣性下,如果有國家依然企圖利用不平等的世界傳播秩序來控制關于風險的話語和意義,只能給人類帶來更大的災難。

媒介技術的發展為全球治理帶來了可能,當大眾傳媒、互聯網、社會化媒體不僅構成了信息交換的平臺,而且也使人們產生了這種交換“正在發生的危機”的意識時,想象的全球風險共同體就此形成了。正如安德森(Benedict Anderson)所指出的那樣,正是當一個人與其他人同時追蹤同一事件的發展,與他們受到相同影響的意識得到承認時,民族主義(即“想象的共同體”)的雛形就產生了。全球化已經帶來了一個社會行動者的共同體(a community of social actors),這些人重視民主文化并將自己視為世界公民。在卡斯特(Manuel Castells)看來,正是數字媒介網絡使得人們將這些認同的共同體聚集在一起。在全世界范圍內,由風險的焦慮驅動而產生的風險的共同體,其凝聚力以及具體的行動機制如何,都還需要時間檢驗,但這種雛形和傾向卻已經給我們思考風險與危機策略提供了新視角。

而且,與風險社會同現代性的關系相似,媒介和傳播實踐的發展同樣在對現代性(尤其是主體主義和人類中心主義)產生某種逆反。這既表現為智能媒介已經開始打破心與物、主體與客體、文本與行動的二元對立的主體,也表現為將分散的個體行動者(以及非人的技術物、數碼物)納入到行動者網絡(Actor-Network)之中,從而消解了原子式的主體。這無疑有助于人類形成全球治理所需的合作場域和合作體系,“整個場域、整個體系既可以以分散的無數單元行動體獨立行動的形式出現,也可以以一個整體而開展合作行動”?。如今,我們不宜再把傳播僅僅視為符號或文本,視為對某種實在的鏡子式的反映、再現,而應探討其作為社會行動方式參與到全球治理中的潛力。如果借用文化研究和語言學中的“述行”(performative)概念,會比較清楚地看到這一點:“符號再現、表征或表意本身就是一種行為實施過程……所有符號使用都是在做事、行事、表演或‘述行’,符號活動本身就嵌入和參與了社會文化過程,它塑造現實和被現實所塑造,是整個生活構成中的一部分,而不是外在于生活、對生活反映或不反映、正確反映或歪曲反映的另一獨立系統。”?傳播不是純然的文本內容,媒介也不是僵死的工具,傳播本就有塑造現實的能力,某些傳播就是社會行動。媒體作為社會行動者可以也足以參與到全球治理中,成為生成新的全球治理模式的一股力量。

四、結語

按照吉登斯與盧曼(Niklas Luhmann)的說法,風險只是一個16世紀才出現的概念。在那之前,人們將種種危險歸于命運、運氣或上帝的意志等神秘莫測的力量。隨著現代性的主體主義和人類中心主義的發生和發展,人類有能力去把握和控制世界,人類認為能夠以理性對世界事務進行控制,讓一切有條不紊、符合預期,才有了作為理性和確定性之負面的風險觀念,“風險觀念的出現是與計算的可能性緊密聯系在一起的”?。而當今世界一系列的全球性風險與災難,確證全球已然進入三十年前貝克所說的“風險社會”和吉登斯所言的“失控的世界”。

就我國來說,2003年的“非典”疫情“突出暴露了中國長期忽視社會建設和管理所帶來的不良后果”?,現在看來,“非典”疫情客觀上推動了我國社會治理現代化的進步與突破,是我國危機傳播與社會治理研究的關鍵性事件。不確定性也是創造性的來源,新冠肺炎疫情作為規模更大、影響遍及全球的又一次重大風險,也應是推動我國社會治理進步的一個契機;不僅如此,我們還要看到,社會治理模式不能僅僅適用于民族國家內部,還應該有全球眼光。全球性風險開啟了一種新的全球治理的可能性空間,且風險的建構性越來越明顯?,中國媒體作為風險建構和社會治理的參與者是可以大有作為的。

當今世界呈現出的高度復雜性和不確定性,已經成為討論“現代性”的關鍵。“命運,即任何事物總有其法則的觀念,重新出現在世界的核心。”[27]面對不可預知的“命運”,人類被緊密地聯系在一起,沒有任何民族國家可以在全球風險社會中置身事外,只有探索新的全球治理模式、打造人類命運共同體才是出路——人類“除了冒險,別無選擇”[28]。

注釋:

① 鮑曼.社會學之思[M].李康,鄧正來,譯.北京:社會科學文獻出版社,2010:115.

② 曾繁旭,戴佳.中國式風險傳播:語境、脈絡與問題[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2015(4):185-189.

③ 賈鶴鵬,苗偉山.科學傳播、風險傳播與健康傳播的理論溯源及其對中國傳播學研究的啟示[J].國際新聞界,2017(2):66-89.

④ 黃 旦,郭麗華.媒體先鋒:風險社會視野中的中國食品安全報道[J].新聞大學,2008(4):6-12.

⑤ 貝 克.風險社會[M].何文博,譯.南京:譯林出版社,2004:52.

⑥ 朱元鴻.風險知識與風險媒介的政治社會學分析[J].臺灣社會研究季刊,1995(19):195.

⑦ PARK R E . News as a Form of Knowledge: A Chapter in the Sociology of Knowledge[J].American Journal of Sociology,1940,45(5):669-686.

⑧ 伯格,盧克曼.現實的社會建構[M].吳肅然,譯.北京:北京大學出版社,2019:30-52.

⑨ 張濤甫.風險“耳目”:疫情中的媒體角色[EB/OL].(2020-4-23)[2020-8-1].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7085236.

⑩ 布迪厄,華康德.實踐與反思[M].李猛,等譯.北京:中央編譯出版社,1998:157.

? 陳嘉映.語言哲學[M].北京:北京大學出版社,2003:368,378.

? LAKOFF G,JOHNSEN M. Metaphors We Live By[M].London: The University of Chicago Press,2003:157.

? 桑塔格.疾病的隱喻[M].程巍,譯.上海:上海譯文出版社,2003:60,87.

??? 高原.社交媒體疫情話語的軍事隱喻[R/O L].(2020-3-17)[2020-8-3].http://www.360doc.com/content/20/0326/14/32872179_901795356.shtml.

? 黃旦.聽音聞道識媒介——寫在“媒介道說”譯叢出版之際[J].新聞記者,2019(9):46-50+22.

? 貢克爾,泰勒.海德格爾論媒介[M].吳江,譯.北京:中國傳媒大學出版社,2019:69.

? 克里西,等.西歐新社會運動——比較分析[C].張楓,譯.重慶:重慶出版社,2000:179.

? 貝克,鄧正來,沈國麟.風險社會與中國——與德國社會學家烏爾里希·貝克的對話[J].社會學研究,2010(5):208-231+246.

? 趙汀陽.天下體系:世界制度哲學導論[M].北京:中國人民大學出版社,2011:12.

? 張康之.論從競爭政治向合作政治的轉變[J].浙江社會科學,2019(3):22-30.

? 汪民安.文化研究關鍵詞[M].南京:江蘇人民出版社,2007:321.

?[27] 吉登斯.失控的世界[M].周紅云,譯.南昌:江西人民出版社,2001:24,117.

? 何增科.從社會管理到社會治理:話語體系變遷與政策調整[M]//俞可平,海貝勒,安曉波.中共的治理與適應:比較的視野.北京:中央編譯出版社,2015:257.

? 龔維斌.當代中國社會風險的特點——以新冠肺炎疫情及其抗擊為例[J].社會學評論,2020(2):21-27.

[28] LUHMAN N. Risk: A Sociological Theory[M].Berlin:Walter De Gruyter,1993:218.