認知行為干預對肝癌切除術患者希望水平及應對方式的影響

海燕, 彭登云

(漯河醫(yī)學高等專科學校第二附屬醫(yī)院 重癥醫(yī)學科, 河南 漯河462300)

肝癌是臨床上較為常見的一種惡性腫瘤疾病, 具有較高的侵襲性, 病死率僅次于胃癌與肺癌[1]。 目前, 手術仍是肝癌患者的首選治療方式。 以往臨床通常在治療的同時予以肝癌切除術患者常規(guī)護理干預, 但該護理措施過于籠統(tǒng), 效果往往不甚理想, 并影響患者的生存質量。 因此, 選擇科學有效的護理干預措施對肝癌切除術患者至關重要[2]。 基于此, 本研究選取我院收治的肝癌切除術患者60 例, 旨在探討認知行為干預對其希望水平及應對方式的影響, 以期為臨床提供更多理論參考,現(xiàn)將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年1 月至2020 年1 月我院收治的肝癌切除術患者60 例, 采用隨機數(shù)表法分為對照組和觀察組各30 例。 對照組中, 男性16 例, 女性14 例; 年齡42~75 歲, 平均年齡(58.51 ± 7.26) 歲; 病理類型: 膽管細胞癌13 例, 肝細胞癌7例, 混合細胞癌10 例。 觀察組中, 男性17 例, 女性13 例;年齡42~74 歲, 平均年齡 (58.54 ± 7.21) 歲; 病理類型: 膽管細胞癌15 例, 肝細胞癌9 例, 混合細胞癌6 例。 兩組患者的一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義 (P>0.05), 具有可比性。

1.2 入選標準

納入標準: 年齡40~80 歲; 符合原發(fā)性肝癌相關臨床診斷標準[3]且具備手術指征; 臨床分期Ⅱ~Ⅲ級; 自愿簽署知情同意書。 排除標準: 術前伴有精神疾病及中樞神經(jīng)疾病; 術前合并嚴重心、 肝、 腎等臟器功能障礙; 伴有心臟手術史、 血栓史、 凝血功能異常及血液系統(tǒng)疾病; 存在認知功能障礙。

1.3 方法

對照組行常規(guī)護理干預, 包括監(jiān)測病情、 并發(fā)癥預防及處理、 用藥指導等。 觀察組在對照組基礎上行認知行為干預, 內容如下: ①系統(tǒng)性健康教育。 為了使患者快速掌握須知信息,由資歷豐富的護理人員為患者詳細講述肝癌相關的病理知識內容以及如何提高術后自我干預技能, 包括如何預防高發(fā)的腹水、 嘔吐及疼痛等不良癥狀, 并教會其正確處理措施。 ②心理干預。 為了緩解患者的焦慮、 抑郁情緒, 護理人員需主動與患者溝通, 鼓勵其傾訴其內心的真實想法, 并及時予以疏導, 必要時為其提供宣泄情感的場地; 與宣教內容相結合, 找出患者認知方面的誤區(qū)及造成負面情緒的主要因素, 加以糾正; 利用患者臥床休息時間播放輕緩音樂, 分散患者癌痛注意力。 ③認知干預。 定期于腫瘤科開展講座、 發(fā)放宣傳手冊等, 以提高患者對癌癥晚期發(fā)生原因、 化療反應等知識的認知。 ④為患者確定健康信念。 改變患者對癌癥的態(tài)度, 預防并改善其悲觀、 消極、 恐懼等負面心理。 ⑤行為支持與反饋。 對患者行為變化給予相應反饋, 對常出現(xiàn)錯誤卻不知情者進行勸導與糾正, 協(xié)助其總結適合自身的認知識別體系, 提高自我管理意識。

1.4 觀察指標

①采用Herth 希望量表 (Herth hope index, HHI)[4]評估兩組患者的希望水平, 量表共12 題, 包括現(xiàn)實與未來的積極態(tài)度 (T)、 采取積極行動 (P)、 與他人維持親密關系 (I) 三方面內容。 采用1~4 級評分法, 總分12~48 分, 分數(shù)越高表示希望水平越高。 ②采用Jalowies 應對方式量表[5]評估兩組患者的應對方式, 包括尋求支持、 逃避、 面對、 樂觀、 宿命、 自我依靠、 姑息、 情感宣泄8 個項目。 “無” 記0 分,“少有” 記1 分, “有時” 記2 分, “常有” 記3 分。 分數(shù)越高表示應對方式越好。

1.5 統(tǒng)計學方法

2 結果

2.1 希望水平

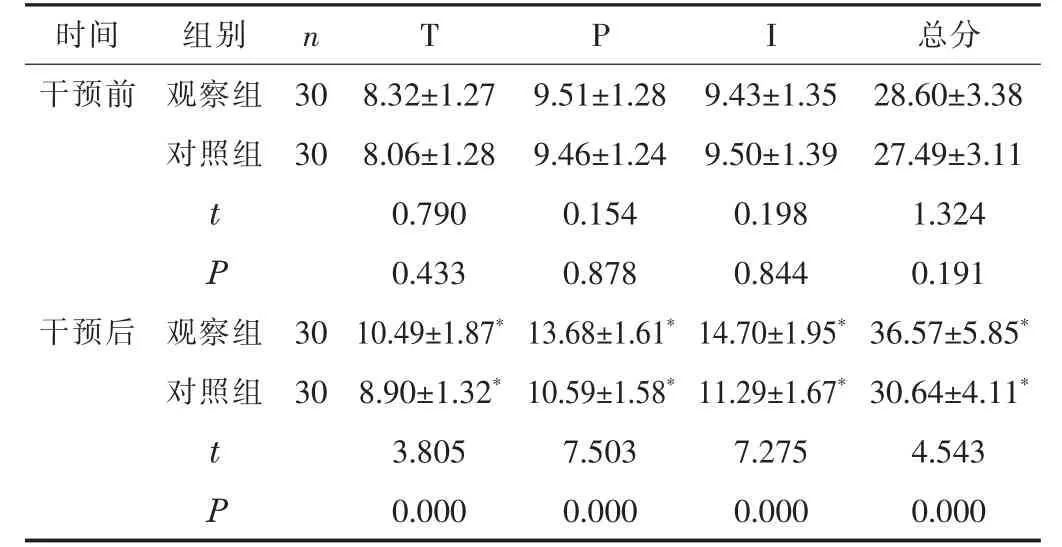

干預前, 兩組的HHI 評分比較, 差異無統(tǒng)計學意義 (P>0.05); 干預后, 兩組的HHI 評分均高于干預前, 且觀察組的HHI 評分高于對照組 (P<0.05)。 見表1。

表1 兩組患者干預前后的HHI 評分比較 (±s, 分)

表1 兩組患者干預前后的HHI 評分比較 (±s, 分)

注: 與本組干預前比較, *P <0.05。

時間 組別 n T P I 總分干預前 觀察組 30 8.32±1.27 9.51±1.28 9.43±1.35 28.60±3.38對照組 30 8.06±1.28 9.46±1.24 9.50±1.39 27.49±3.11 t 0.790 0.154 0.198 1.324 P 0.433 0.878 0.844 0.191干預后 觀察組 30 10.49±1.87* 13.68±1.61* 14.70±1.95* 36.57±5.85*對照組 30 8.90±1.32* 10.59±1.58* 11.29±1.67* 30.64±4.11*t 3.805 7.503 7.275 4.543 P 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 應對方式

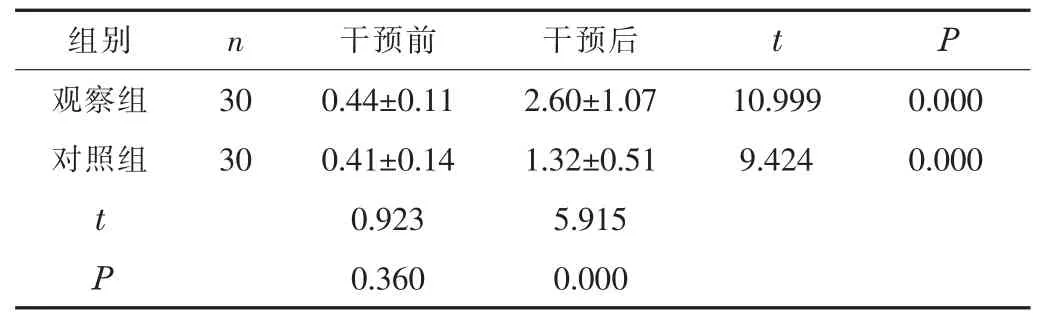

干預前, 兩組的應對方式評分比較, 差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05); 干預后, 兩組的應對方式評分均高于干預前, 且觀察組的應對方式評分高于對照組 (P<0.05)。 見表2。

表2 兩組患者干預前后的應對方式評分比較 (±s, 分)

表2 兩組患者干預前后的應對方式評分比較 (±s, 分)

組別 n 干預前 干預后 t P觀察組 30 0.44±0.11 2.60±1.07 10.999 0.000對照組 30 0.41±0.14 1.32±0.51 9.424 0.000 t 0.923 5.915 P 0.360 0.000

3 討論

目前, 手術仍然是肝癌患者的主要治療方式之一, 但患者往往因對手術的不了解, 焦慮、 抑郁等負性情緒較為明顯[6]。因此, 應密切關注肝癌切除術患者的心理和情緒狀態(tài), 采取積極有效的護理干預措施, 使患者對恢復健康充滿希望, 并以積極的應對方式來面對病情[7], 進而有效提高其生活質量, 延長生存期。

認知行為干預是通過改變或影響個體已有的認知思維模式來影響個體的行為水平的重要理論方案, 可憑借正確認知、 情緒及行為三者互相關聯(lián), 建立良性循環(huán), 糾正錯誤行為[1,8]。本研究結果顯示, 干預后, 觀察組的HHI 評分及應對方式評分均明顯高于對照組 (P<0.05), 表明認知行為干預有助于改善肝癌切除術患者的希望水平及應對方式。 分析原因在于: 認知行為干預能夠通過不同的切入點與循序漸進的健康教育, 使患者熟悉肝癌的有關癥狀、 特點, 提升其自我掌控感及自我管理能力, 有助于增強患者治愈的信念, 提高其希望水平。 另外,認知行為干預通過心理干預、 認知干預及行為支持與反饋等措施, 促使患者釋放壓力, 進而使其以積極的態(tài)度應對疾病。

綜上所述, 認知行為干預有助于改善肝癌切除術患者希望水平及應對方式, 促進其康復, 值得臨床推廣應用。