從實地寫生到油畫創作

周安慶

在兩千多年的封建社會歷史發展進程中,中華民族創造了無數燦爛多姿的傳統文化遺產。以南朝謝赫“六法”為主要理論基礎的中國畫藝術發展為例,它在華夏平面造型藝術領域內一枝獨秀,譽稱華夏優秀文化精粹之一。隨著西方社會進入“大航海”時代,明代以后我國海內外經貿、文化等往來逐漸增多。西方繪畫藝術品流入本土的時間,至少可以追溯到16世紀意大利天主教士利瑪竇來華傳教時期前后。

西洋畫相對于中國畫來說,一是彼此采用的繪畫材料和工具不同,具體表現效果相異;二是前者在造型手段上主要憑借空間體積和光影色彩等要素來表現,后者以線條、水墨等元素表現為主;三是前者在具體創作中比較注重客體寫實,借以闡發作者內心世界的“天人相分”、理性求真等理念,而后者則通過對客體的寫意性表達來反映畫家心靈上所追求的“天人合一”境界,盡情地表現自身氣質人格與內心感悟等。近代“鴉片戰爭”之后,長期閉關的清代中國門戶被撞開,“西風東漸”逐漸對華夏社會產生了廣泛而深刻的影響。在不斷追求多元化等格局的影響下,西洋藝術開始真正地為中國廣大民眾所接受。20世紀初前后,一些中國學子紛紛前往西方和東瀛研習海外藝術,回國后致力于融匯東西的油畫民族化和中國畫改良等探索運動。徐悲鴻便是其中的一位佼佼者,后來成為20世紀中國最富盛名的繪畫大家及現代美術教育奠基者之一。

徐悲鴻原名壽康,后來改名“悲鴻”,1895年7月19日出身于江蘇宜興亭橋鎮一個私塾先生之家。身為家中長子的他自幼隨父親徐達章習畫,很快便展露出繪畫天分。17歲那年前往滬上謀生,一度求學于上海美術專科學校,20歲時考入上海震旦大學。他在此期間得到了周湘、高劍父、高奇峰等人指點,又拜寓居滬上的清末耆宿康有為為師,由此打下了較好的傳統文藝功底。1917年徐悲鴻東渡日本考察美術,1919年又公費前往法國留學,先是進入朱利安畫院學習素描,后入巴黎國立美術學校研習油畫,并得到佛朗索瓦·弗拉蓋、費爾南德·柯羅蒙、阿爾伯特·貝納爾和帕斯卡·達仰·布弗萊等名師指導,系統接受嚴謹的專業訓練。他還相繼游歷歐洲一些重要的美術館與博物館,認真觀摩西方文藝復興以來的藝術名作,悉心錘煉個人繪畫技巧,在藝事上收益頗多。

1927年徐悲鴻留學回國,先后在南京國立中央大學、北平(今北京)藝術專科學校等處任教。1949年以后擔任中央美術學院院長、中華全國美術工作者協會(即中國美協前身)主席,在特定的社會年代不僅承擔起振興中國現代美術的歷史重任,而且創建了具有華夏本土特色、影響迄今的“徐悲鴻教學思想體系”,為國家和社會培養了不少優秀的專門人才。徐悲鴻生前曾在法國、比利時、意大利、德國、前蘇聯、新加坡、印度等國,以及我國上海、南京、香港、重慶、北京等地舉辦作品聯展或個人畫展,一些作品為海內外美術館、博物館和私人典藏。1953年9月26日,徐悲鴻在北京溘然病逝,走完了自己50多年的人生旅途。根據其生前遺愿,所保存的個人作品以及庋藏包括自謂“悲鴻生命”的唐人《八十七神仙卷》在內的古今藝術品及圖書、碑帖等,全部捐贈給國家,目前大都典藏于在北京設立的徐悲鴻紀念館中。

天資敏慧的徐悲鴻畢生勤奮努力、筆耕不輟,不僅擅長油畫、素描,偶作水彩畫,亦善于中國畫,人物、山水、花鳥、走獸等皆有,尤以畫馬見長,而于書法上則受恩師康有為等碑學書派的影響較深。他在繪事方面崇尚科學上的求真主義和藝術上的寫實主義,堅持“為人生而藝術”、以藝報國,師法造化,繼往開來,不斷追求真、善、美。所作融貫中西,題材豐富多彩,內涵豐富雋永,具有時代精神,為我國現代繪畫藝術和美術教育事業做出了突出貢獻。綜觀徐悲鴻的藝術人生,他亦是一位富有崇高理想和家國情懷的優秀畫家,主要代表作如油畫《風塵三俠》《田橫五百士》《徯我后》《奴隸與獅子》《珍妮小姐畫像》《放下你的鞭子》《桂林山水》《喜馬拉雅山之林》以及國畫《九方皋》《愚公移山》《巴人汲水》《奔馬》《逆風》《風雨雞鳴》《會師東京》《漓江春雨》等,不僅具有相當高的藝術欣賞與審美價值,有些還富有強烈的現實主義精神或愛國主義情操,特別是在艱苦卓絕的抗日戰爭年代,給廣大國人以許多精神上的鼓舞力量,因此備受世人青睞與感佩。

在此特別值得一提的是,徐悲鴻1928年前往南京,在當時的中央大學教育學院藝術科任教,先后寓居該城雞鳴山南麓的丹鳳街和北側的傅厚崗。徐悲鴻在南京期間多次帶領學生外出采風以開拓視野,實地寫生“十代都會”內外的名勝風景,從中獲取體驗與感悟,著力培養莘莘學子的觀察、想象、造型和表現等綜合創造能力。他亦得以縱情飽覽古韻悠悠的六朝遺煙,傾心圖畫風景殊佳的遠山近水,與古城金陵結下不解之緣,相繼留下了一些反映該城內容的風景或人物畫,如《雞鳴寺道中》《南京臺城》《畫龍點睛》《月夜》等具有寫實主義風格特征的傳世繪畫精品力作。

徐悲鴻在創作實踐方面,主張素描是一切造型藝術的基礎,始終恪守“藝術源于生活而又高于生活”“自然與生活是藝術創作永不枯竭的動力源泉”等基本創作規律,反對一切唯形式至上,強調形式應與內容緊密結合,因此更加堅定了他所秉持的現實主義創作道路信念。在筆者過眼的不少近現代中國油畫家作品中,從觀察感受、對景寫生、概括提煉到藝術升華成稿,徐悲鴻的素描寫生稿《雞鳴寺道中》和相同構圖的油畫稿《雞鳴寺道中》,可謂是現存較早而且較能夠體現出這一創作過程的繪畫作品之一。

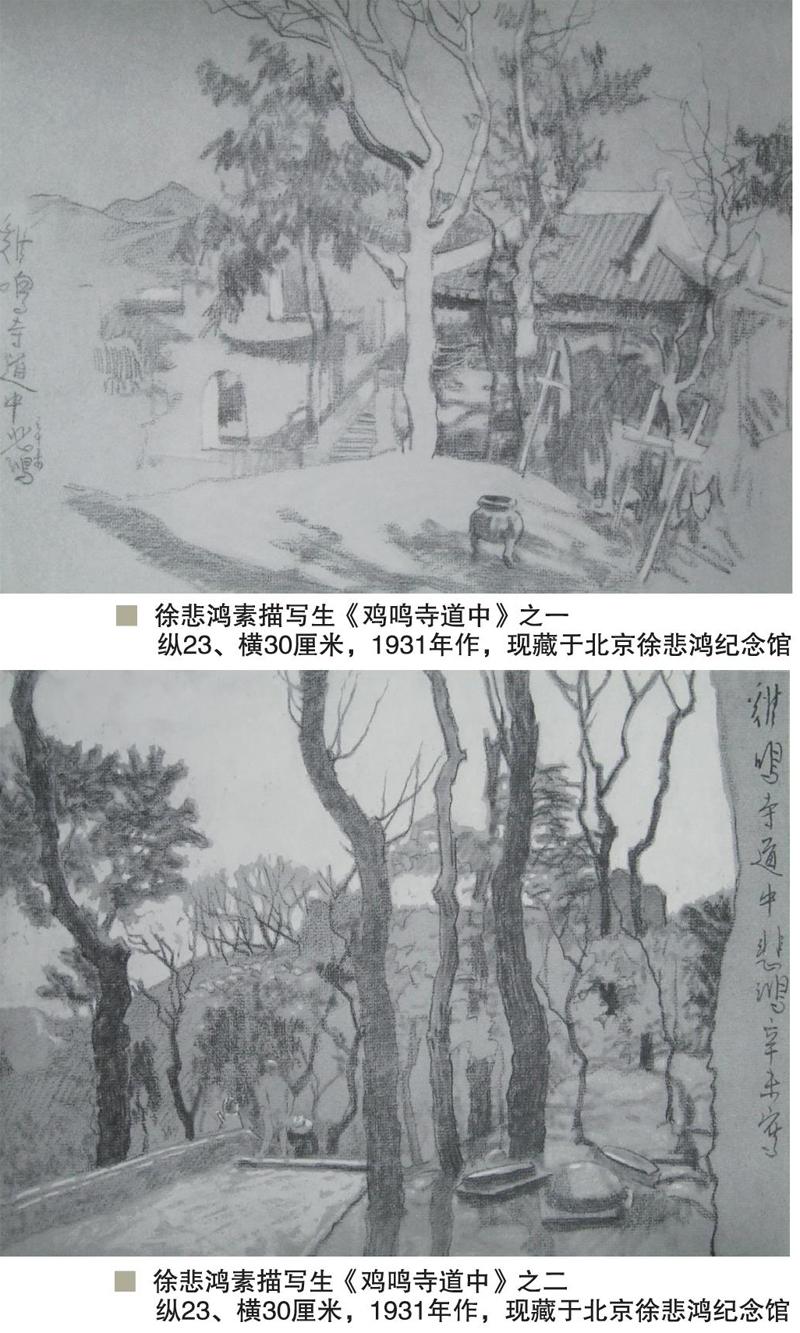

徐悲鴻筆下的佛教名剎雞鳴寺,巍然佇立于南京城內的雞鳴山東麓,原先為普濟禪院,明初洪武年間改建為寺,太祖朱元璋親賜寺額。該寺在歷史上迭經滄桑興廢,晚清咸豐年間毀于兵燹,同治年間又予重新修葺。雞鳴山周遭自然風光旖旎,歷史遺跡較豐,人們登山訪寺,東眺鐘山紫氣,西望長江銀練,俯瞰古城內外,品賞秀色可餐的玄武湖,可謂“極登覽之勝”矣!因此引得古今不少文人雅士垂青向往,紛紛尋蹤探幽,詩文書畫詠嘆不絕。如今在北京徐悲鴻紀念館內,典藏有3件他的《雞鳴寺道中》同名畫作,其中2幅為炭筆素描寫生稿(尺幅均為縱23.5、橫30.5厘米,1931年作)、另1幀則為油畫稿(尺幅為縱68、橫78厘米,1934年作),便是徐悲鴻衷情描繪南京雞鳴古剎時留存下來的畫作。

由于寫生作為直接面對客觀描繪對象的一種繪畫方法,不僅可以記錄畫家感興趣的客觀對象之時空細節和光影變化等,而且更為重要的是還能夠不斷地充實畫家的創作素材庫,有利于進一步增強自身創作的主觀能動性。俗話說,“好記性不如爛筆頭”,在以崇尚客觀寫實為主的西畫創作中,此舉相對于舊時中國傳統畫家以“目識心記”“臨淵摹筆”為主的采集客觀對象信息方法來說,具有更為積極有益的作用和意義。徐悲鴻生前赴南京雞鳴寺實地采風,如今至少留下了上述2件均繪制于辛未年(1931)的素描寫生稿《雞鳴寺道中》。

第1幅《雞鳴寺道中》,系徐悲鴻于這年外出寫生時的一個收獲。人們可以想象,畫家在雞鳴山巔盡享湖光山色之后,一路向東起伏而下,透過獨特的藝術視角攝取臨近雞鳴寺的一個俯視瞬間進行寫生創作,該圖近寫佛寺,遠繪山岡,逸筆草草,一氣呵成。而上述第2幅同名寫生稿,也許就是畫家這次采風途中休憩之際,記錄游人前來朝拜雞鳴寺佛境的另一個瞬間吧?但見山間挺拔的常青松柏、虬枝橫斜的落葉蒼樹,遠近遍布的灌木與叢林,還有幾個荒廢的廟宇柱礎則散落在山寺道旁,一位戴帽老者正有些吃力地低頭拾級而上,另一個小孩坐在石砌的道欄上觀景,不時興奮地揮舞起手臂,這家大人站在小孩身后悉心照看……如此景象不乏世俗生活情味。

徐悲鴻在寫生中以敏銳的目光,緊緊抓住客觀物象的基本形態,同時遵循光影、明暗等相互關系,融入個人的主觀感受。這兩幅畫稿筆法流暢自然,某些用線等處還借鑒了國畫筆觸。另外,或采用擦筆法、或通過“留白”與“知白守黑”等技法處理,使得所作線條面塊有機結合,空間遠近相宜,明暗繁簡得當,景物協調和諧。此時的徐悲鴻在審美取向方面,已經擺脫自然主義中的“照搬照抄”等陳規束縛,簡約凝練地勾畫出最吸引人、且富有圖像特征的景象,堪稱眼到、心到、手到,再現作者高超的寫生藝術本領。這些寫生稿作為“半成品”,主要是供其將來進行繪畫創作時參考所用的。當時由于種種原因,人們對于照相攝影基本尚不可奢望。

光陰似箭,一晃幾年過去了!1934年徐悲鴻在教學之余,在以上述第1幀寫生稿為基礎上,并伴以實地采風時的“目識心記”,經過加工整理后創作了1件油畫《雞鳴寺道中》。從中可知,1931年徐悲鴻那次戶外寫生確實給其內心世界留下了較為深刻的印象。作者寓情于藝,筆隨心運,將客觀物象、個人心象與創作意象有機地統一起來,從而實現從對景寫生中的表現語言向真正創作中的油畫語言轉換。現在就讓我們一起細細地品味徐悲鴻創作的這幅《雞鳴寺道中》油畫:

此刻間正值天高氣爽,明媚和煦的陽光傾瀉在整個雞鳴山岡上,古樸典雅的山中佛寺掩映于蒼秀蓊郁的綠陰叢中。高低不一的樹影婆娑,倒映在崎嶇不平的山道、寺屋及綠樹上,而青石寺道則把人們的思緒牽引至莊重肅穆的佛門凈地,進入更為深廣、因果業報的釋教世界。充沛的金色陽光、粉白色的佛殿飛檐,與周遭的斑駁光影及幽暗的景色,形成了較為強烈鮮明的冷暖明暗對比。盡管畫面中了無一人,然而用于祭拜燒香的一尊三足銅鼎,卻增添了幾許詩意生動的氣氛。清幽秀麗的山岡逶迤盤亙,隱隱在望,樹叢、山巒、石階和寺廟等景物彼此映襯,因而使得整個畫境富有空間感及層次感,氣質氛圍顯得更加豐富而完美。麗日映照之下,該圖中的樹叢仿佛“窸窸窣窣”作響,猶如在風中嘆息,意象中的雞鳴古剎顯得格外幽靜安謐,由此亦構成了動靜呼應的藝術效果,富有大自然的勃勃生機與活力。畫家最后在該圖右下角留下朱筆“悲鴻”款識。

徐悲鴻從早期的繪畫藝術比較傾向于模仿,到中期實踐中著力進行繼承創造,相對于同名、同類構圖的現場寫生稿《雞鳴寺道中》而言,他在繪制該油畫時的心態平淡而率真,并且傾注了濃烈的創作熱情。所作構圖協調統一,對象造型準確,運筆酣暢老到,賦彩自然生動,藝術魅力可謂“更上一層樓”!對畫面中的一些細部表現也有所交代,如陽光透過樹干枝葉間的空隙,在下方的景物上留下一些或明或暗的光影。徐悲鴻于樸實有力的筆觸中透析出一絲絲無聲的東方詩畫意韻,不乏浪漫抒情色彩,從而營造出優美怡人的悠然畫境。穿越煙云變幻的歷史時光,觀者透過圖像浮想畫外時空,莫不攄發懷舊之思。此外通過該畫中的造型、光影、色彩等表現可見,徐悲鴻在嫻熟的古典寫實主義畫風中已經巧妙地滲入西方印象派的一些繪畫技法,平添了幾分沉靜秀雅的繪畫感染力,同時亦體現出畫家“盡精微,致廣大”等美學思想,個人的繪畫功底和藝術特色由此得到彰顯。如此技法描繪,在徐悲鴻存世不多的其他一些風景油畫中亦有不同程度上的體現。這幅《雞鳴寺道中》不僅熱情地謳歌了六朝古都金陵的名勝風物之美,而且浸潤著傳統文化審美心理的層層熏染,記錄了畫家內心流溢出來的真情實感……在此還需要補充一點說明的是,當今藝術品拍賣市場上曾經出現過兩件作者均為“徐悲鴻”的油畫《雞鳴寺》(圖5、圖6),筆者因其真贗問題暫時無法逐一進行準確判定,故在此并未一同結合起來展開分析與評述!

人們從藝術創作規律與審美鑒賞角度對比分析上述畫作,可以窺見徐悲鴻深入生活采風寫生,實地感受當時雞鳴寺畔的情景氣氛,盡情地捕獲蘊藏其間的自然美與藝術美,不斷激發自己的繪畫靈感,這本身就是一個主客觀相統一、情與境相交融乃至詩與畫相結合的創作過程。作者正是通過動態觀察體驗、概括提煉等環節,逐步升華為心中的審美意象,從一個側面揭示了經常開展對景寫生對于畫家創作來說,不啻為一個不可或缺的重要環節,其中的作用意義絕不容小覷,這也是單憑照相“定格”取景來體驗感悟生活所無法比擬的!即便在攝影術十分普及的當下,對景寫生亦是無可替代且難以棄舍的,因為后者通過動態觀察獲得的相關信息應當更為完整,且比因相機鏡頭受限所記錄下來的信息具有更高的色彩豐富性、明亮度和飽和度!而藝術家唯有經常深入到自然與生活中去觀察體驗,不斷汲取創作養分,才有可能創作出更多更好的作品。

作為中國現代美術史上承前啟后的一位繪畫大家,徐悲鴻認為:“美術之大道,在追索自然”“窮造物之情者,恒得真之美;探人生之究竟者,則能及乎真之善。顧藝術家之能事,往往偏重建立型式,開宗立派之謂也。”筆者通過對上述個案進行初步研析,不僅對于人們深入了解徐悲鴻的藝術人生、創作思想及在民族文藝復興中所做出的歷史性貢獻,即便在鑒賞、收藏或投資其繪畫作品時,應該講亦是不無裨益的。另外由于徐悲鴻存世作品數量并不算多,根據1989年2月27日《文化部對新中國成立后已故著名書畫家作品限制出境的鑒定標準》,他已被列入首批“作品一律不準出境者”之列。徐悲鴻的畫作在當今市場上屢創拍賣交易新高,則從另一個角度反映了人們對其作品投資、收藏的追崇熱度。因為任何藝術價值高的繪畫作品,人們對此往往通常需要經歷一個循環反復、不斷提高認識的過程!