FC方案與FC+R方案治療慢性淋巴細胞白血病的臨床療效比較

胡海晶

北京市昌平區中西醫結合醫院腫瘤科,北京 102208

據相關數據顯示,慢性淋巴細胞白血病在我國發病率遠低于西方國家,但近年來在老年人群中發病率有所上升,對于該疾病發病機制尚未明確。國外相關研究指出,其發病與病毒感染及性激素等因素相關,我國學者認為與基因、染色體改變相關[1]。治療慢性淋巴細胞白血病的方案有不同種,如化療、骨髓移植等,目前以化療治療最為多見,以往化療方案以CHOP為主,但據臨床研究發現,CHOP方案引發的毒副作用較多,部分患者難以耐受導致治療失敗,接受治療的患者還可能繼發腫瘤,對生命安全造成嚴重威脅,因而尋求更加安全有效的化療方案一直是臨床研究的熱點。近年來,以氟達拉濱為主的化療方案在臨床上得以廣泛應用,獲得患者及臨床醫師的認可,成為一線治療方案。本文為探究在其基礎上聯合利妥昔單抗的價值進行此研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料隨機數字表法將2017年1月—2019年6月我科接診的46例CLL患者分為試驗組(23例)、對照組(23例)。試驗組男性12例,女性11例,年齡在20~67歲之間,平均年齡(44.3±1.5)歲,Rai分期:Ⅰ級3例,Ⅱ級9例,Ⅲ級8例,Ⅳ級3例,ECOG評分0分3例,1分12例,2分8例;對照組男性13例,女性10例,年齡在21~65歲之間,平均年齡(44.1±1.4)歲,Rai分期:Ⅰ級2例,Ⅱ級9例,Ⅲ級8例,Ⅳ級4例,ECOG評分0分2例,1分14例,2分7例。兩組患者臨床資料無統計學意義(P>0.05)。本研究內容經由我院倫理委員會審批通過,患者及家屬對研究內容知情,且簽署同意書。

納入標準:①符合《中國慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤的診斷與治療指南(2015年版)》中相關診斷標準[2],具有治療指征;②經骨髓活檢及骨髓穿刺檢查確診;③對本研究使用藥物無過敏癥狀;④初次接受治療的患者;⑤美國東部腫瘤協作組(Eastern Cooperative Oncology Group,ECOG)體能評分≤2分。排除標準:①合并其他惡性腫瘤;②合并其他血液系統疾病;③重要臟器嚴重功能障礙;④有明顯感染癥狀;⑤預計生存期限<6個月。

1.2 方法氟達拉濱+環磷酰胺(FC)方案:注射用磷酸氟達拉濱(生產企業:重慶萊美藥業股份有限公司;批準文號:國藥準字H20 059418;規格:50mg)靜脈滴注,25mg/m2,每日1次;注射用環磷酰胺(生產企業:江蘇恒瑞醫藥股份有限公司;批準文號:國藥準字H32 020857;規格:0.2g)靜脈滴注,250mg/ m2,每日1次;連用5d,28d為一個周期。化療過程實施利尿、保肝等輔助治療,對肝腎功能進行監測,對癥處理胃腸道反應、骨髓抑制、肝腎功能損害、消化道反應等毒性反應,對于誘導化療后病情緩解的患者,采用聚乙二醇干擾素維持治療。

氟達拉濱+環磷酰胺+利妥昔單抗(FC+R)方案:氟達拉濱、環磷酰胺劑量同對照組,利妥昔單抗[生產企業:Roche Pharma(Schweiz) AG;注冊證號:國藥準字J20 170034;規格:100mg/10mL]靜脈滴注,375mg/m2,每周1次,使用前30min,靜脈注射地塞米松預防過敏。

1.3 觀察指標與判定標準①臨床有效率。臨床癥狀及體征消失,累及的淋巴結及肝、脾腫大癥狀消退至正常,血紅蛋白水平及血小板數量正常,骨髓中淋巴細胞<5%為完全緩解(complete remission,CR),臨床癥狀及體征好轉,累及的淋巴結及肝、脾腫大較治療前縮小≥50%,血紅蛋白水平及血小板數量增加≥50%,骨髓中淋巴細胞比例下降≥50%為部分緩解(partial remission,PR)[3],未達以上標準為無效(progression disease,PD)。臨床有效率=(CR+PR)/(CR+PR+PD)。②藥物毒性反應。消化道反應、白細胞減少、血小板減少、肝腎功能損害、口腔黏膜炎、貧血、皮疹。依據美國國立癌癥研究所NCICTCAE3.0版標準分級:無反應:0級;輕度反應:Ⅰ級;中度可耐受:Ⅱ級;中度不可耐受:Ⅲ級;重度威脅生命:Ⅳ級[4]。

1.4 數據統計分析軟件SPPS19.0,臨床有效率、藥物毒性反應為計數資料用[例(%)]表示,進行χ2檢驗;計量資料用()表示,進行t檢驗,檢驗結果P<0.05,差異有統計學意義。

2 實驗結果

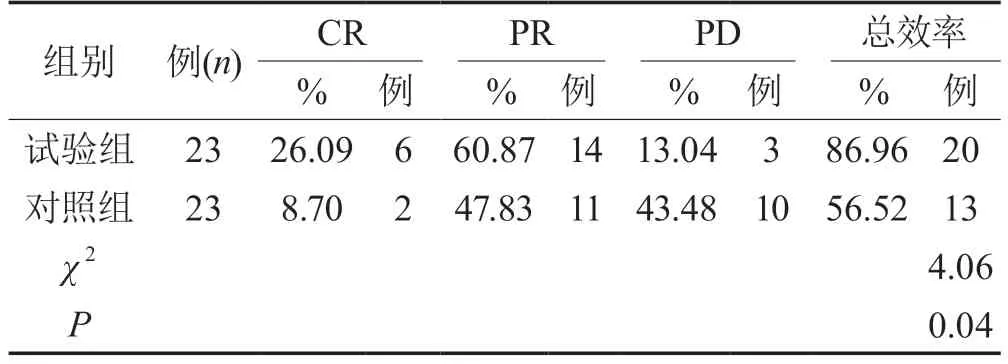

2.1 臨床有效率對比與對照組臨床有效率(56.52%)對比,試驗組更高,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者臨床有效率對比[例(%)]Tab 1 Comparison of clinical effective rate between two groups[cases(%)]

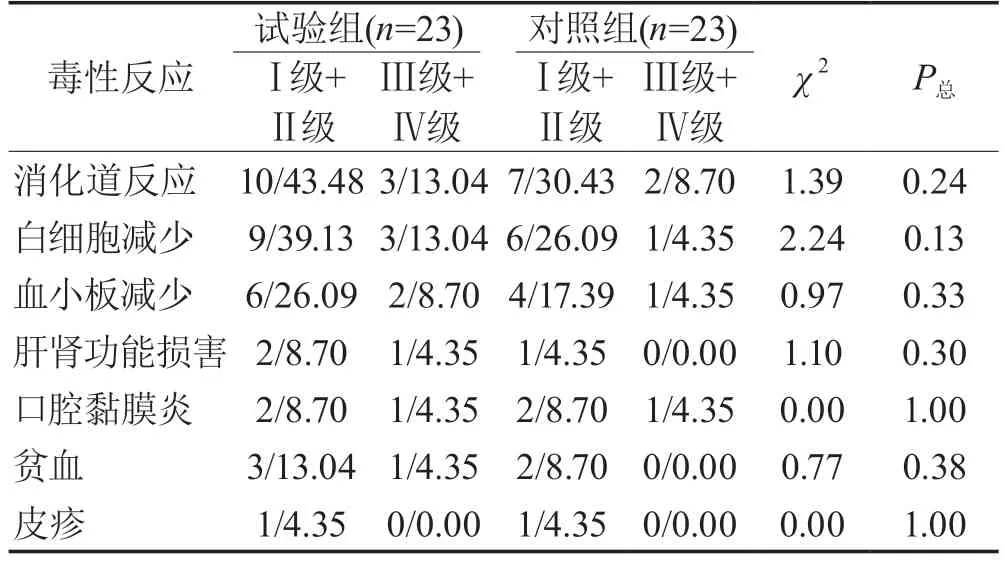

2.2 藥物毒性反應對比兩組毒性反應常見類型為消化道反應、白細胞減少。兩組藥物毒性反應總發生率差異無統計學意義(P>0.05)。兩組Ⅰ級+Ⅱ級發生率、Ⅲ級 +Ⅳ級發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05),詳見表2。

表2 兩組患者藥物毒性反應對比[例(%)]Tab 2 Comparison of drug toxicity between two groups [cases(%)]

3 討論

慢性淋巴細胞白血病臨床病理特征以骨髓、血液、肝臟等器官中的淋巴細胞惡性克隆性增殖為主,患者多表現為全身淋巴結腫大,隨著病情惡化,最終出現骨髓造血功能衰竭、多項器官功能衰竭而死亡[5]。慢性淋巴細胞白血病臨床特征與毛細胞白血病、幼淋巴細胞白血病接近,存在誤診的可能,如用藥方案錯誤,不僅加重病情,還會延誤最佳治療時機。且該疾病多發群體為老年人,受身體機能的影響,預后存在較大差異,尋求科學有效且毒副作用較低的治療方案成為臨床研究的重要方向。

FC方案是近年來臨床治療慢性淋巴細胞白血病的主要方案,指的是以氟達拉濱為基礎聯合環磷酰胺實施化療,氟達拉濱屬于一類阿糖腺苷的氟化核苷酸類似物,進入患者機體后磷酸化,其代謝產物可有效抑制淋巴細胞脫氧核糖核酸聚合酶活性,阻止DNA復制,同時抑制核糖核酸(RNA)I活性,減少蛋白合成[6]。而環磷酰胺可與DNA雙螺旋鏈交叉聯結,阻止其DNA合成。陳麗[7]指出,利妥昔單抗、氟達拉濱聯合環磷酰胺對于慢性淋巴細胞白血病的療效顯著,有利于提高患者的生存率。應用化療方案治療疾病降低毒副作用、減少不良反應是重中之重,也是治療難點。隨著臨床治療技術的高速發展,“化療免疫”概念得以廣泛流傳,化學免疫治療方案在慢性淋巴細胞白血病治療中逐漸應用[8]。利妥昔單克隆抗體具有特異性細胞殺傷作用,介導淋巴細胞溶解,下調白細胞介素及淋巴瘤因子表達,提高氟達拉濱敏感性。其作用機制為抗體依賴細胞介導產生的細胞毒性作用誘導增殖抗腫瘤細胞[9]。FC+R方案理論基礎為氟達拉濱與利妥昔單抗可發揮協同作用,氟達拉濱可下調淋巴細胞膜表面補體調節蛋白表達水平,提高淋巴細胞對利妥昔單抗的敏感性[10]。馬忠正等[11]指出,FC+R方案較FC方案ORR獲得率更高,能顯著延長ORR病人高危遺傳亞組與MRD陽性亞組PFS。本研究統計結果顯示,與對照組臨床有效率(56.52%)對比,試驗組更高,有統計學意義(P< 0.05),與馬忠正等[11]研究結果相一致。

以往研究指出,FC+R方案治療中常見藥物毒副反應為骨髓抑制、消化道反應、感染等[12]。本研究統計結果可見,兩組毒性反應常見類型為消化道反應、白細胞減少。兩組藥物毒性反應總比率無統計學意義(P>0.05)。兩組Ⅰ級+Ⅱ級比率、Ⅲ級+Ⅳ級比率對比無統計學意義(P>0.05)。提示雖FC+R方案治療毒副反應有所上升,但不并明顯,需高度重視消化道反應、白細胞減少、血小板減少的預防與治療,最大程度保證患者順利度過化療過程。

綜上所述,與FC治療方案相對比,FC+R方案治療慢性淋巴細胞白血病更有利于提高臨床療效,其不會明顯增加藥物毒副反應,值得借鑒、作為首選治療方案。