解密《張猛龍碑》的風格之美

姜荷莉

我們學習書法多從唐楷入手,唐楷在筆法、字法、章法等方面特別講究藝術規范,久而久之,讓學書者對書法形成中正的審美標準和審美模式。唐楷有它的魅力,但也有它的局限性。如何突破唐楷的局限,如何借助某些靈活的元素激活唐楷,魏碑給我們提供了很多方便。但對于長期受唐楷審美影響的學生來說,他們很難理解魏碑的獨特美感。很多學生認為魏碑風格粗獷,字形詭異,與優雅的“二王”法帖和規矩嚴整的“顏筋柳骨”相比簡直就是“原生態”的迥異世界。如何讓一直受中正審美的學生去感受魏碑的猛利與樸拙之美?如何讓學生理解與唐楷區別很大的魏碑的縱橫聚散、欹側多變的字體結構之美?魏碑中最具代表性的是《張猛龍碑》,下面筆者就以《張猛龍碑》為例,談談經驗與體會。

一、《張猛龍碑》的風格

首先我們要了解魏晉時期和唐朝時期的時代特征,魏晉南北朝時期是我國歷史上第二個動蕩時期,是一個政權分立、民族融合、文化多元的時期,在書法的發展史上正是從隸書形態向楷、行、草過渡的時期,魏碑是唐楷發展的初級階段,所以魏碑是有篆隸特點的初期楷書,受到諸多不安定因素的影響,魏碑的形態呈現出粗獷多變、樸拙、反傳統的特點,這些特點比較像19 世紀西方印象派繪畫的風格。唐代國家統一、社會安定、封建統治清明,這一時期經濟繁榮,各民族友好交往,促進了多民族統一國家的發展,這些因素極大地促進了楷書的發展,使楷書形成了法度嚴謹的成熟狀態。這時期的楷書和繪畫風格對照起來有點像古典寫實主義風格。關于它們的時代特征可以讓學生參照影視劇的歷史故事以及兩朝不同的服裝風格做對比,更容易理解。

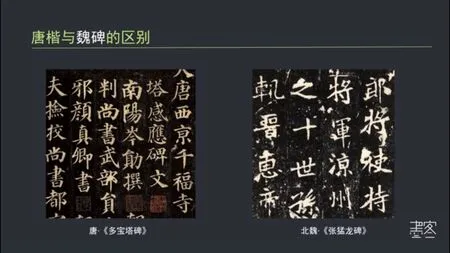

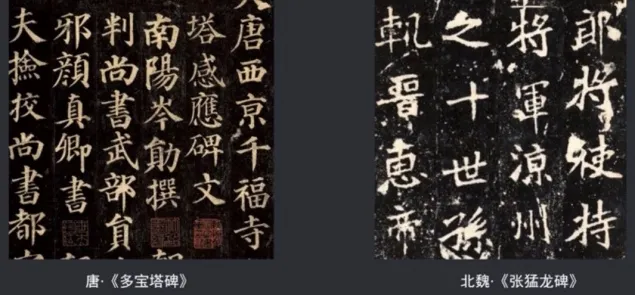

接著觀察唐《多寶塔碑》與北魏《張猛龍碑》(見圖1),可以看出唐楷最大的特點是講究法度,而《張猛龍碑》猛利粗獷,字的結構跌宕起伏、縱橫聚散、欹側多變,非常生動活潑。

(圖1)

二、印象派vs古典傳統繪畫

(一)理解《張猛龍碑》字勢的偏側

大多數學生對于繪畫的理解要遠遠多于書法,特別是對于西方的印象派畫家梵高、塞尚、高更等課堂中涉及較多的作品,于是我們可以從印象派的繪畫作品著手,特別是印象派繪畫作品的構圖特點去啟發學生理解《張猛龍碑》。

例如印象派大師高更的《耶穌受難》和古典傳統油畫構圖的不同(見圖2)。古典傳統油畫的構圖(見圖2 中、右),耶穌作為主角在畫面的正中間,兩邊景物和人物布置比較對稱,顯示出神的重要地位與神圣感,但高更作品中的耶穌(見圖2 左)不在畫面的中間,有些偏側,兩邊不再對稱,而是左下角比較擠、右邊比較空,這是反傳統的革命性的構圖變化,是繪畫構圖的反叛和革新。

(圖2)

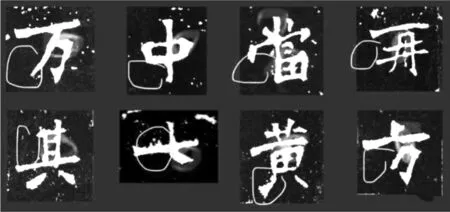

再例如對照上下兩排字(見圖3),畫出字的重心線后,我們會發現相同字的重心不同,唐楷(見圖3上排)比較中正,魏碑(見圖3下排)則比較活潑偏側。對照古典與印象派作品中“耶穌”的位置是不是很容易就能理解,唐楷中正的結構就如同古典繪畫穩定對稱的構圖,而《張猛龍碑》偏側的字勢就如同印象派革新的構圖一樣,重心不在中間而是偏側。

(圖3)

(二)理解《張猛龍碑》的空間變化

我們還可以讓學生通過對比更多的繪畫作品來理解《張猛龍碑》與唐楷字體結構里的空間變化。

例如高更的《布道后的幻覺》:樹在中間,而且是斜的,下面大部分面積堆滿了人,比較密,白色的帽子特別跳,右上角特別空,于是形成了強烈的疏密對比;寫實主義畫家倫勃朗的《夜巡圖》:主角在中間,構圖平穩。

同樣的道理去看唐楷和《張猛龍碑》就很容易理解字體里空間的勻與不勻(見下頁圖4),觀察上下兩排圓圈的形狀和大小,唐楷(見下頁圖4上排)左右的空白比較對稱均勻,而相同的字在《張猛龍碑》(見下頁圖4下排)左右兩邊的空白顯然不對稱,左邊的空白大,右邊的空白小,形成的形態就像高更繪畫作品中的耶穌在偏側,與傳統繪畫作品中耶穌的構圖不同。

(圖4)

(三)理解《張猛龍碑》獨特的風格

相比穩重的唐楷,《張猛龍碑》顯得風格古怪,如何去理解呢?看印象派和古典傳統的靜物畫作品,靜物畫該表現什么?觀察兩張作品的背景,寫實主義要突出靜物,所以背景色彩特別干凈,塞尚繪畫作品的背景和前面的靜物一樣豐富和搶眼,這是對傳統理念的反叛。面對傳統,印象派經常對傳統說:我偏不!看布羅格的《少女》、塞尚的《妻子》(見圖5),前者的背景用深色簡單處理,加強前后的空間感,突出主體人物,后者主體與背景一樣豐富,豐富的色彩和細節處理弱化了前后關系,形成有趣味的畫面。同理看《張猛龍碑》(見圖6):與唐楷相比非常規的凸顯次要筆畫,拉大了強與弱的對比,加大了收放關系、錯落關系、疏密關系、虛實關系,相比之下《張猛龍碑》耐琢磨、有意思,顛覆了規范漢字的法度,形成《張猛龍碑》獨特的風格。

(圖5)

(圖6)

獨特的《張猛龍碑》給藝術提供了另外的表達方式,逼真的照相術所表達的寫實主義在藝術作品里已經表達得太多,而《張猛龍碑》恰恰從另一個角度去表現,給人不同的視覺感受和心理感覺,傳達更多的個人性格和情感,更具藝術性。

三、從攝影、舞蹈、篆刻中,感悟書法的魅力

(一)理解《張猛龍碑》的疏密變化

觀察攝影作品《青海湖》,我們會看到前面大面積密集的油菜花,與上面小面積的空曠的藍天形成強烈的視覺反差。這種高級的反差給人以舒服的視覺美感,就像篆刻里密不透風的疏密布局一樣。同樣的道理去看字里的疏密對比,《張猛龍碑》(見圖7):參照圖中圈畫出疏密對比的部分,可以感受《張猛龍碑》字體疏密對比的張力。

(圖7)

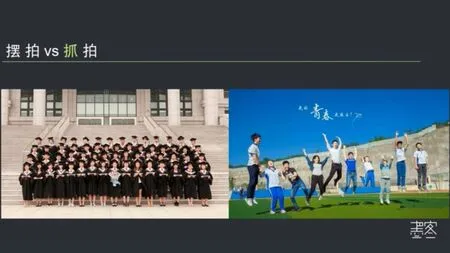

(二)擺拍和抓拍——《張猛龍碑》的靜與動

攝影作品《畢業照》(見下頁圖8)左:穿戴整齊,按身高排列,整齊、對稱、穩重,表現出的對稱與靜態,右:穿戴不一,隨意排列,神態、姿勢、表情不一,在跳的過程中抓拍,表現出錯落、生動、活潑的狀態。

(圖8)

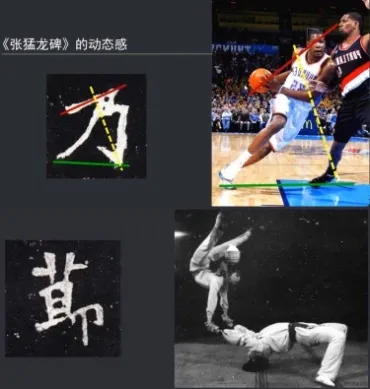

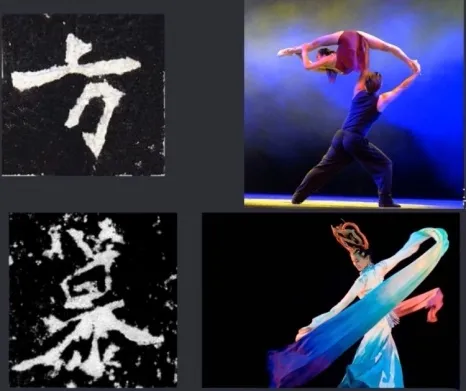

那么我們也用捕捉瞬間的方法去看《張猛龍碑》的動態感(見圖9、圖10)。“乃”字的動態與打籃球的杜蘭特的動勢:“乃”字表現出瞬間的動態感;“慕”字的動態與舞蹈的女子的旋轉瞬間姿態定格,特別有動感;“方”字與雙人現代舞托舉的瞬間動態;“節”字和雜技中的雙人瞬間動態,左重右輕、驚險有趣、十分刺激。從這些 對比中,我們可以感受到《張猛龍碑》字勢的動態感,是在瞬間的沖擊刺激感和驚險的不對稱感中,達到視覺的平衡感。

(圖9)

(圖10)

局部去看《張猛龍碑》(見圖11):看里面的每一個字都是鮮活和動態的,活潑,熱鬧,千姿百態的個體瞬間組成一個有生機有趣味的畫面。再看唐楷與魏碑的區別:唐《多寶塔碑》的靜與北魏《張猛龍碑》的動,就像學生上課的靜態與下課在操場玩耍的動態作對比;就像雕塑《維納斯》安靜、莊重、典雅的美與《勝利女神》活潑、動感、有張力的美一樣,美得不同。

(圖11)

四、欲書先散懷抱

東漢書法家蔡邕說:“欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之。”打開胸懷,放松心情,眼光放開闊,胸襟和思路打開后,就可以打破慣常的書法審美標準和審美模式。我們用常見的藝術形式比如繪畫、攝影、影視、舞蹈……甚至是非常生活化的籃球去理解《張猛龍碑》就會變得形象和容易,同時在這個過程中我們會打開胸懷、將書法融于生活,感受《張猛龍碑》與生活中的各種藝術和運動一樣具有豐富的韻律、節奏和動感,更具有人文性和生命感,令人心潮澎湃。

我們從生活中獲得對書法的啟示,同時也從書法中獲得對生活的感悟,讓學生在書法的熏陶下開辟不同于傳統的更具豐富性和勇于表達自我的藝術風格,用變革的力量去觸摸生命的質感。