本輪創新周期內美元國際貨幣地位仍不可替代(上)

張健康

20世紀,國際貨幣體系經歷了三次重大變革,而且每次變革皆對應著一次持續時間長、波及范圍廣、破壞力度強的嚴重危機。第一次重大變革是1914~1922年由金幣本位制切換到節約黃金的金塊本位制和更節約黃金的金匯兌本位制,直接誘因是第一次世界大戰;第二次重大變革是1929~1944年由金本位制切換到以美元為中心的國際金匯兌本位制,直接誘因是1929~1933年世界經濟大危機;第三次重大變革是1971~1976年由金本位美元切換到石油美元,直接誘因是日益嚴重的美元危機。可能正是因為國際貨幣體系變革與世界政治經濟危機之間所表現出來的上述對應關系,每當世界經濟出現波動(哪怕是常見的經濟出清),美元國際貨幣地位走向問題總會引起關注國際貨幣的人的特殊興趣,盡管國際貨幣體系重大變革總是伴隨著國際政治經濟重大危機的基本事實,顯然不能推導出每當國際政治經濟出現重大危機必然導致國際貨幣體系發生重大變革的結論。

那么,經歷此次全球性經濟衰退之后,美元國際貨幣的地位究竟會不會發生變化?如果會,又會發生什么樣的變化?我們的基本觀點是:如果以一個“熊彼特周期”(取中值,該周期約為55年,熊彼特周期又被稱為創新周期)作為考察時段,美元作為國際主要結算貨幣和儲備貨幣的地位仍然不可取代,但不排除會有兩到三種新的國際貨幣崛起,作為部分國家之間貿易的結算貨幣和部分國家的外匯儲備貨幣。

美元國際貨幣的地位下降了嗎?

我們必須首先弄清楚一個基本事實:最近二十年來,特別是2008年全球金融危機以來,美元作為國際貨幣的地位真的走向衰落了嗎?答案可能不會像我們想象的那樣顯而易見。

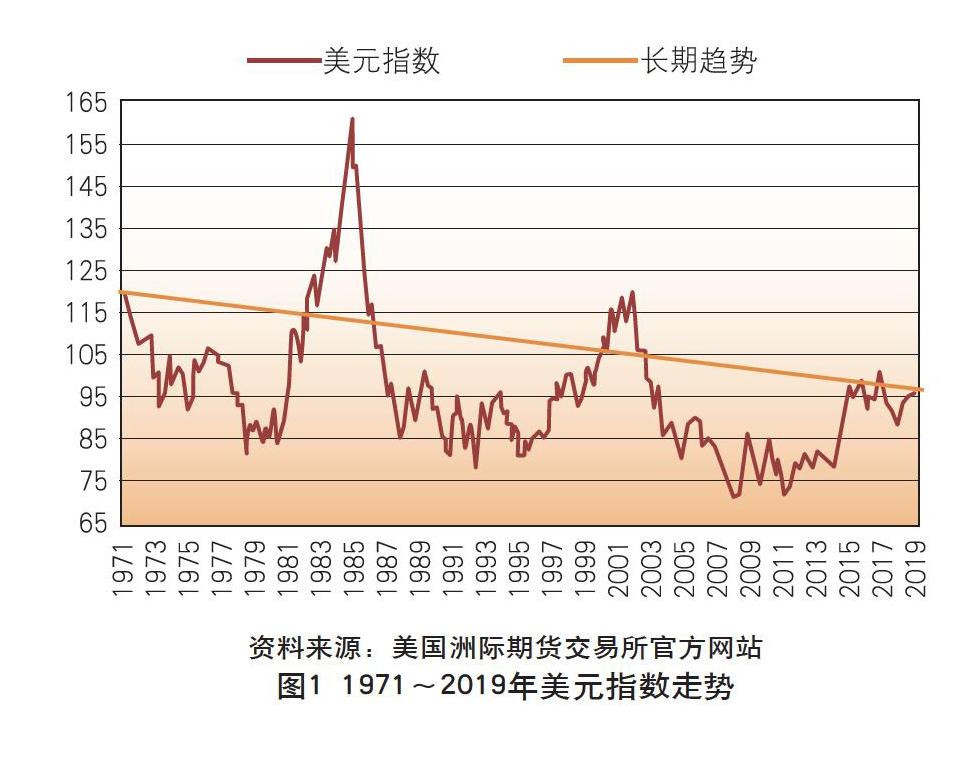

美元作為全球外儲貨幣的地位看上去下降了。如果僅僅從全球外匯儲備貨幣中美元占比和美元指數最近二十年來的走勢來看,我們很容易就會支持美元衰落論者的觀點。根據國際貨幣基金組織(IMF)公布的官方外匯儲備貨幣構成(COFER),1999年,即歐元誕生的那一年,全球官方外匯儲備貨幣中美元占比約為70%,20年過后,該數據已下降至60.8%。作為衡量美元強弱程度的重要指標,美國洲際期貨交易所(ICE)發布的美元指數1999年以來更是呈明顯的下降趨勢。2002年2月,美元指數達到了調整一攬子對照貨幣之后的第一次上漲周期的頂端,漲至120.24點,9年后的2011年5月初觸底降至73.13點;隨后又開始新一輪上漲,到2016年12月20日漲至103.3點,然后轉而下行,到2018年4月初,降至90點以下;雖然當月中旬出現反彈,但直至2019年2月中旬仍徘徊于97點附近,沒能越過強弱分界點(詳見圖1)。

關于美元作為國際貿易結算貨幣地位衰落的敘事。如果僅滿足于個案的描述,我們還會認為,作為國際貿易結算支付貨幣,美元的地位同樣正在迅速衰落。看衰美元不是最近幾年才出現的新現象,1980年代中期國內一些大眾媒體甚至學術刊物就已刊載文章談論美國經濟及美元衰落的問題。最近幾年,大眾媒體喜歡跟蹤的一個話題是,不斷有國家實行國際貿易結算“去美元化”,講述的故事很容易給普通大眾一種印象:美元正在被越來越多的國家拋棄,國際貿易結算去美元化正在成為一股國際潮流。歐盟2018年12月5日公布了一份藍圖草案,要求成員國進行能源、大宗商品、飛機制造等戰略性行業貿易時增加使用歐元,同時正式宣布準備加快發展獨立于美元結算體系環球同業銀行金融電信協會(SWIFT)的支付機制——“特殊目的工具”(SPV)。同美國向來不對付的俄羅斯自然不會落后。2018年7月,俄羅斯外經貿銀行總裁科斯金向總統普京提交了一份對外貿易結算中去美元化的計劃,包括進行貿易結算時加快從美元向別的貨幣過渡;必須讓俄羅斯最大的一些企業注冊地址由海外轉移回本土,歐元債券主要放到俄羅斯平臺進行交易;所有基金市場的參與者要進行許可認證等。該計劃整體上得到了普京的支持。與俄羅斯相比,經濟體量更大的中國的去美元化努力更引人注目。最近幾年,中國通過與貿易伙伴進行貨幣互換,減小了國際貿易結算對美元的依賴。同樣值得關注的還有一些石油生產大國,比如伊朗、伊拉克、卡塔爾、委內瑞拉、安哥拉、尼日利亞,試圖通過使用各自貨幣進行結算甚至以貨易貨的方式,繞開對美元的依賴。除此之外,印度、土耳其、越南、印尼、馬來西亞、泰國等國亦加入了國際貿易結算去美元化的“大合唱”。

上述國家和地區對外貿易中盡量不用美元結算,除了有的國家和地區試圖扶持本幣成為國際貨幣之外,更多的是出于以下兩方面的考慮:一是對美國的貿易政策表達不滿和繞過美國的經濟制裁,正如美國全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security)主管安妮·科林在2019年10月30日接受媒體采訪時所指出的那樣,如果各國以美元抑或通過美國的銀行系統結算交易,多少會受到美國管轄,因此許多國家都有“非常非常強烈的動機”放棄使用美元,比如俄羅斯、伊朗和委內瑞拉。二是規避美元波動給外貿和投資帶來的風險。從理論上說,美元兌本幣升值,可以降低出口商品的價格,有利于本國取得出口優勢,但又會提高進口商品的價格。國際貨幣基金組織高級經濟學家艾米尼·波茲、哈佛大學教授吉塔·高佩納斯、普林斯頓大學助教米克爾·普拉格博格-穆勒等人2018年發表的一篇論文證明,由于大量全球貿易以美元結算,如果美元兌所有貨幣升值1%,那么一年之內全球貿易會下滑0.6%。國際清算銀行首席經濟學家斯特凡·阿夫德杰夫與三位合作者2018年發表的一篇論文則證明,對新興經濟體來說,即便是因美元兌本幣升值所帶來的出口增長,亦會被美元升值所造成的資金回流美國從而導致本國投資下滑的不利后果所抵消。可以預見,還會有更多的國家和地區加入去美元化的“大合唱”,甚至形成一兩個以某國貨幣為核心的“朋友圈”。

數據說話:國際貿易結算中美元占比不降反升。但是,哈佛大學的馬特奧·馬吉奧里、芝加哥大學的布倫特·內曼和哥倫比亞大學的杰西·施萊格爾2018年12月發表的一篇論文用統計數據證明,上述事件給人的觀感與真實情況相去甚遠。三位經濟學家通過對2000~2014年國際貿易支付數據的分析發現,全球進口結算中美元占比自2003年之后一直呈上升趨勢,而歐元則呈緩慢下降趨勢;世界出口結算中美元占比2003年之后基本保持了41%左右的水平,而歐元占比則略有增長,逐漸向美元靠近。

全球外儲貨幣中美元占比降低遮蔽不了越來越多人愿意持有美元的事實。再多的個案描述都不如統計數據更能揭示事物的全貌。但是,要想利用統計數據進一步揭示事物的實質,還必須對統計數據的真實含義進行深入的挖掘。正如上文所述,全球官方外匯儲備貨幣結構常被拿來作為衡量各種貨幣國際地位高低的重要指標,美元占比降低就意味著美元國際貨幣地位走向衰落。此種說法不能說完全沒有道理,但有失偏頗。各國央行的外匯儲備構成,頗似投資者設計投資組合。一個成熟理智的投資者,絕不會因為某種資產收益率高、風險低,就壓上自己的全部資金。各國央行設計外匯儲備結構時,同樣會基于資產合理多元化的考慮,適當配置一些可以同核心資產形成風險對沖、避險能力較強、方便同締約國進行跨境支付的資產,而且隨著國際市場上資產品類的增多、風險日益復雜化,往外匯儲備中加入更多的資產、適時調整資產結構,是再正常不過的事情。因此,官方外匯儲備結構的變化,未必就是反映了各類資產國際地位的升降。

最近二十年來,全球官方外匯儲備貨幣構成中,美元的占比的確有所下降,但是我們很難就此得出結論說,各國央行正在逐步拋棄美元,對美元的信心降低了。另有大量的數據表明,國際市場上愿意持有美元的人,不是減少了,而是增多了。我們可以觀察三組比較重要的數據:第一組是最近十余年全球發行的債券中以美元計價的債券的占比變動情況;第二組是全球銀行外部債權中美元占比的變動情況;第三組是以美元作為主要錨貨幣的國家數量變動情況。歐洲央行提供的數據顯示,2004年全球未清償的國際債券中,約43%是以美元計價的,隨后14年間一直保持了增長勢頭,到2017年已經達到約62%;2004年全球未清償的所有債券中,約42%是以美元計價的,隨后5年間略有下降,但從2009年起基本保持了增長態勢,到2017年已增長到約49%。為什么國際債券和各種債券更愿意選擇以美元計價?歸根結底還是因為對美元資金需求大。2004年以來以美元計價的跨境銀行債權不斷增長,和全球以美元計價的債券發行持續增長的原因是一樣的。因為美國市場注冊發行美元債券流程很簡單,但是發行必須通過主承銷商(Prime Broker)路演,而主承銷商的業務基本被高盛、摩根士丹利、德意志銀行等幾家國際大投行所壟斷,需要發行美元債券的企業很多,但是能夠排上隊的只有極少數大型知名企業,所以眾多的企業只能轉而求諸商業銀行,從而導致以美元計價的全球銀行境外債權占比不斷增長。

第三組數據可能更能說明問題。1950年,約30%的國家是以美元為主要錨貨幣的;到1980年,以美元為主要錨貨幣的國家增加到50%;到2017年,又進一步上升至60%,而選擇以美元作為主要錨貨幣的國家的國內生產總值占全球的比重更是高達70%左右。換言之,全球愿意信任美元的人不是減少了而是增多了。

美元指數長期趨勢走低沒有到達動搖美元國際貨幣地位的程度。對美元指數長期趨勢走低的理解存在同樣的問題。美元指數長期趨勢走低,的確反映了美元對一攬子貨幣總體上貶值的趨勢,而且我們還可以進一步合理預見,如果貶值速度過快,必然動搖美元國際貨幣的地位。于是,我們需要弄清楚兩個問題:一是美元為什么會對一攬子貨幣貶值;二是什么樣的貶值速度才算是過快。

如果拿美元指數波動曲線與美聯儲基準利率波動曲線進行疊加,很容易看出,二者的走勢是高度正相關的。那么,二者之間,哪一個是自變量?哪一個是因變量呢?很明顯,美聯儲基準利率是決定因素。由此可見,美元指數的波動,很大程度上是美聯儲操控的(另外的一個決定性因素是對照貨幣的基準利率和供應數量,是美聯儲不能控制的)。那是不是意味著為了取得出口價格優勢美聯儲可以無節制調低基準利率,引導美元無節制貶值呢?當然不是。美聯儲調整基準利率至少要受兩個因素的制約:通脹率和防止美元走弱。利率過低,必然導致市場上美元流通過剩,導致惡性通脹和美元過快貶值;如果利率過高,又會導致通縮和美元升值過快,從而影響美國出口和全球貿易。基于歷史經驗,維持2%左右的通脹率是最有利于國內就業的,同時又可促進美國出口和全球貿易。所以,維持2%的國內通脹率就成了美聯儲調整利率的上限,甚至是美聯儲調整貨幣政策追求的目標。由此我們可以得出一個基本結論:美元指數長期趨勢很大程度上是美聯儲操控的結果,只要聯邦基準利率下調不會導致超過2%的國內通脹率,適當下調聯邦基準利率引導美元適當貶值,不僅是美國所樂見的,而且是全球貿易需要的。如是觀之,我們還會認為美元指數長期趨勢走低是美元國際貨幣地位衰落的重要表現了嗎?

綜上所述,我們基本可以認定,最近二十年來,作為國際外匯儲備貨幣,美元的占比有所下降,但不意味著國際市場對美元的信心下降,相反,愿意持有美元的人越來越多;作為國際貿易結算貨幣,美元受到一些挑戰,但地位依然穩固甚至有所上升;美元指數長期趨勢下降更多的是美聯儲主動引導的結果,下降速度還沒有到達打擊國際市場對美元的信心、動搖美元國際貨幣地位的程度。

(作者系中國建設銀行《建行財富》執行主編)