不同種植密度對馬鈴薯出苗及生長的影響

馬永芳

(甘肅省臨夏縣農業農村局,甘肅臨夏731800)

馬鈴薯(Solanum tuberosumL.)屬茄科一年生草本植物,是重要的糧食作物,其塊莖含有大量的淀粉,能為人體提供豐富的熱量,且富含蛋白質、氨基酸及多種維生素、礦物質,其維生素含量是所有糧食作物中最全的,在歐美國家特別是北美,馬鈴薯早已成為第二主食。近年來,隨著我國馬鈴薯主食化的不斷普及,其需求量也不斷增加,因此探究馬鈴薯種植密度對進一步提高產量至關重要。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗設在甘肅省臨夏縣西南側的山旱地,該地屬溫帶半濕潤氣候,海拔1 826 m,氣候涼爽,年均降雨量630 mm,平均氣溫6.1℃,平均無霜期148 d。試驗區的土壤為輕壤土,土層深厚,肥力中上,有機肥含量高,富含鉀素,pH值6.8~7.2。

1.2 試驗材料

參試品種為隴薯3號。試驗所用化肥為尿素(N≥46.4%)、過磷酸鈣(有效P2O5≥16%)、硫酸鉀(K2O≥52%),其中尿素由蘭州石化公司生產,過磷酸鈣由濟南豐圣化工有限公司生產,硫酸鉀由鄭州沃豐化工產品有限公司生產,其余肥料為腐熟的農家肥。

1.3 試驗方法

試驗共設5個處理。處理1:30 000株/hm2;處理2:37 000株/hm2;處理3:44 000株/hm2;處理4:51 000株/hm2;處理5:58 000株/hm2。試驗采用隨機區組設計,每個處理3次重復,小區面積18 m2(6.0 m×3.0 m)。每個處理對應的小區種植密度為54株、67株、79株、92株、104株。試驗于4月20日播種,播種方式為人工點播,播種前結合整地,施優質腐熟農家肥75 000 kg/hm2、尿素225 kg/hm2、過磷酸鈣300 kg/hm2、硫酸鉀225 kg/hm2。試驗期內觀察記載不同品種物候期,測量記載株高,統計出苗率,成熟后每小區隨機抽取10株進行考種,按小區收獲計產。

1.4 數據分析

利用Excel 2010和SPSS 20.0統計軟件進行數據分析。

2 結果與分析

2.1 不同種植密度對馬鈴薯生育期的影響

由表1可知,不同種植密度對馬鈴薯的生育期影響不大。4月20日播種后,各種植密度的馬鈴薯均于5月17日出苗,從現蕾期開始,處理5的時間較其余處理晚1 d,除處理5的現蕾期為6月26日外,其余處理均為6月25日;開花期除處理5為7月10日外,其余處理均為7月9日;成熟期除處理5為9月20日外,其余處理均為9月19日。由此可見,在本試驗范圍內,不同種植密度對馬鈴薯的生育期影響很小。

表1 不同種植密度下馬鈴薯的生育期

2.2 不同種植密度對馬鈴薯出苗率及經濟性狀的影響

不同種植密度對馬鈴薯出苗率及經濟性狀的影響如表2所示,隨著種植密度的增大,馬鈴薯的出苗率基本呈先增高后降低的趨勢,其中以處理3最高,為96.8%;處理5最低,為95.3%。方差分析顯示,前4個處理之間馬鈴薯的出苗率差異不顯著,但與處理5相比差異顯著。各處理的平均株高在73.8~74.8 cm,處理間差異不顯著。但種植密度對馬鈴薯莖粗、塊莖數及大中薯率有較大影響,馬鈴薯莖粗、塊莖數、大中薯率均隨著種植密度的增大而減小。平均莖粗以處理1和處理2最粗,均為1.4 cm,處理3和處理4為1.3 cm,處理5最小,為1.2 cm,處理1和處理5之間相差0.2 cm;平均塊莖數處理1為7.5個,處理5為6.4個,兩者相差1.1個;處理1的大中薯率分別比處理2、處理3、處理4、處理5高出2.2個百分點、3.5個百分點、6.6個百分點、12.0個百分點。方差分析結果表明:處理1、處理2的平均莖粗、平均塊莖數、大中薯率與處理5相比,差異均達顯著水平。

表2 不同種植密度下馬鈴薯的出苗率及經濟性狀表現

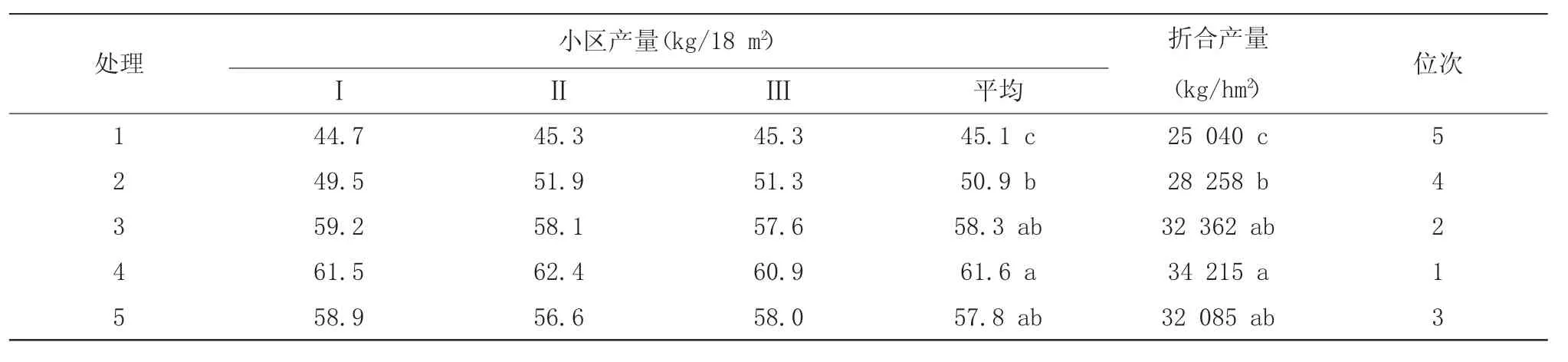

2.3 不同種植密度對馬鈴薯產量的影響

不同種植密度對馬鈴薯的產量有較大影響,從表3可以看出,隨著種植密度的增大,馬鈴薯產量先增高后降低,其中以處理4產量最高,達34 215 kg/hm2;其次是處理3,產量為32 362 kg/hm2;處理1產量最低,僅為25 040 kg/hm2。處理4較處理1的產量高出9 175 kg/hm2。方差分析顯示,處理4與處理1、處理2相比,馬鈴薯產量差異極顯著,處理2與處理1之間差異顯著。說明種植密度對馬鈴薯產量有重要影響,合理的種植密度有利于提高馬鈴薯產量,進而提高經濟效益。

表3 不同種植密度下馬鈴薯的產量表現

3 結論

試驗結果表明:種植密度對馬鈴薯的生育期、出苗率和株高影響不大,但對馬鈴薯的莖粗、塊莖數、大中薯率和產量有較大影響。隨著種植密度的增大,馬鈴薯的莖粗、塊莖數、大中薯率均呈減小趨勢,產量呈先增高后降低的趨勢。由此說明,種植密度較小,有利于增加馬鈴薯塊莖數,提高大中薯率。合理的密度,有利于提高馬鈴薯產量。綜合大中薯率、產量等因素,以處理3、處理4效果最佳。因此,本地區種植馬鈴薯密度以44 000~51 000株/hm2為宜。