遙感和氣象數據天山東部冰雪時空變化研究

蘭進京,姬偉倩,都偉冰

(1.河南省地質礦產勘查開發局 第二地質礦產調查院,鄭州 450001;2.河南理工大學 測繪與國土信息工程學院,河南 焦作 454003)

0 引言

天山地區在1961—1999年的氣溫增長率比全球平均氣候變暖速度還大2倍[1-2]。在過去的十幾年,天山地區的氣溫一直保持著高變化率。區域氣候長時序變化的趨勢促使該地區的冰雪融化變化加劇,由此引發淡水資源變化和冰川次生災害頻發[3]。

天山地區冰雪變化季節性明顯[4]。對天山東部地區的冰雪時空變化研究,不僅要掌握其變化規律,還要研究其與氣溫的相關關系[5],從而提高我們對該地區冰雪變化的估計與預測能力。本文以2018年1月至2018年12月天山東部地區的中分辨率成像光譜儀(moderate resolution imaging spectroradiometer,MODIS)數據為基礎,利用MODIS冰雪檢測算法得到研究區的冰雪覆蓋范圍結果[6-7],在此基礎上分析其時空變化規律。

1 研究區概況及數據

1.1 研究區概況

研究區位于中國境內,天山東部(83.4°E~95.6°E,41.3°N~44.7°N[8]),整體為長條形,西起巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣,中過烏魯木齊,東到哈密伊犁[9-10],總面積約為27.6×104km2。本文使用5個氣象站的數據進行后續分析,氣象站信息列于表1。

表1 氣象站信息表

研究區屬于山地地形,溫帶大陸性氣候,其北坡受北冰洋水汽影響,年降水量大于南坡[11-12]。相應的氣象站點為庫爾勒氣象站(KORLA,CH)、哈密氣象站(HAMI,CH)、奇臺縣氣象站(QITAL,CH)、烏魯木齊氣象站(WU LU MU QI,CH)、吐魯番氣象站(TURPAN,CH)。

1.2 研究數據

本文使用的MODIS產品來自Terra衛星,冰雪檢測算法輸入數據為MODIS L1B產品,來源于美國一級大氣檔案發布系統分布式活動檔案中心(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/)。氣象站的氣溫、降水數據來自美國國家海洋和大氣管理局(https://www.ncdc.noaa.gov/)。

2 研究方法

本文在Python平臺上實現了以歸一化積雪指數(normalized difference snow index,NDSI)為基礎的群準則冰雪檢測算法。MODIS積雪產品中存在大量由云覆蓋產生的不確定像元,限制了此算法的冰雪檢測效果。針對這一問題,本文利用分段線性插值算法對不確定像元的NDSI進行恢復,提取了2018年冰雪覆蓋范圍。為了研究天山東部冰雪的時空變化,本文使用冰雪覆蓋率作為變化指標,討論氣溫與降水對冰雪覆率大小的影響[13-14]。

運用了相關性的度量統計量,對氣溫、降水與遙感MODIS得到的冰雪覆蓋率之間的相關性進行研究。相關性的度量統計量主要有:Pearson相關系數、Spearman相關系數和Kendall相關系數。對于2個存在線性相關關系的變量,變量之間可能有因果關系、同因關系。待研究變量為氣溫和NDSI閾值,二者都是連續變量。由于Pearson相關性適合連續變量的相關性分析,于是選擇了Pearson相關性作為天山東部地區氣溫與NDSI關系的指標。

3 研究結果

為了檢驗算法的可靠性,對算法生成的冰雪提取數據與MODIS/Terra Snow Cover 5-Min L2 Swath 500 m,Version 6產品的NDSI Snow Cover 科學數據集進行對比,發現結果誤差不超過2%,驗證了MODIS冰雪檢測算法的有效性。

3.1 冰雪變化模式

圖1呈現的是2018年天山東部地區冰雪覆蓋的每月變化模式,可以看到其年內變化顯著、季節性明顯。總體而言,研究區北坡的年冰雪覆蓋天數以及各月份冰雪覆蓋率都顯著地高于南坡[4]。

圖1 2018年天山東部地區月平均NDSI變化模式

天山東部地區的冰雪覆蓋年內變化可以總結為以下4個時期。①1月至2月的冰雪覆蓋區域變動期。這一時期的冰雪覆蓋率總體較高,但是其覆蓋區域,除了高山的永久積雪,每月均有一定的差異。②3月至6月的冰雪消融期。這一時期的冰雪覆蓋面積逐月下降,直到6月份只剩下高山的永久積雪。③7月至8月的冰雪穩定期。這一時期的冰雪覆蓋與6月份相似,只剩下因海拔過高,氣溫常年保持低溫的高海拔永久積雪。大部分的低海拔地區幾乎沒有冰雪的存在。④冰雪積累時期。這一時期從9月份開始到12月份結束,冰雪覆蓋面積逐月增長,直到12月份達到冰雪覆蓋率的最大值[2,15-16]。

3.2 氣溫對天山東部地區冰雪覆蓋變化的影響

為了找出天山東部地區的冰雪變化機理,對2018年天山東部地區平均NDSI變化和氣溫變化作了相關性分析。本文使用的天山東部地區的氣溫值為研究區內5個氣象站的氣溫平均值。

2018年天山東部氣溫與平均NDSI變化曲線如圖2所示。分析發現,2018年天山東部的整個區域的NDSI取平均的變化總體上呈現出由高到低,再回升為高的模式。而氣溫則相反,從零下10 ℃左右的低溫,經歷一個升溫率由高到低的升溫過程,而后降溫率逐漸變大,從30 ℃回落至-10 ℃左右。在4月至6月、9月至11月中,NDSI變化曲線共由7處明顯小峰,小峰一般持續天數不超過10 d。這些小峰代表了一個降雪與融雪過程,其所處的月份平均氣溫為10 ℃左右,有降雪的可能而又達不到保持冰雪固態的低溫需求。由圖2可以推測,天山地區的氣溫與其平均NDSI很有可能存在著負相關關系[16]。于是本文對其進行Pearson相關性檢驗,其結果如表2所示。

圖2 2018年天山地區氣溫與平均NDSI變化

表2 氣溫與平均NDSI的相關性檢驗

利用Pearson相關性檢驗得到天山地區的氣溫與冰雪覆蓋率在雙側0.01水平上顯著相關。于是相信這2個變量之間存在著負相關關系,進一步分析其相關性是因果關系還是共因關系。冰雪的形成與消融在一定程度上影響著氣溫的變化,但是氣溫總體的變化并非由冰雪引起,即冰雪變化不是氣溫變化的原因。

降雪的原因除了氣溫還有云量等因素,氣溫是其重要因素之一。如果氣溫過高,不但不能形成降雪,地面覆蓋的冰雪也會消融。因此,氣溫與冰雪覆蓋率之間是因果關系,氣溫的變化影響著冰雪覆蓋率大小的變化。

3.3 降水對天山東部地區冰雪覆蓋變化的影響

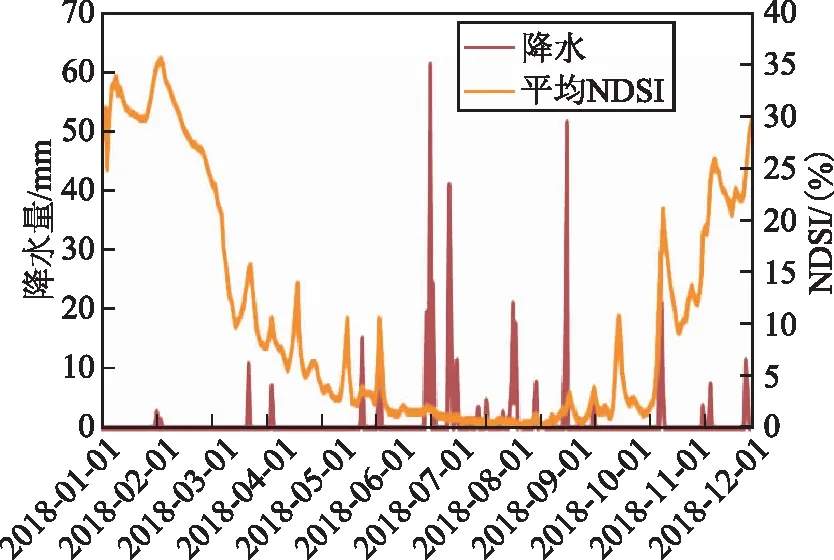

NDSI數據取的是日數據,在某日的NDSI數據中對整個研究區NDSI取平均值。由于缺少奇臺縣和烏魯木齊2個氣象站的降水數據,本文選擇了研究區內的3個氣象站(庫爾勒、哈密和吐魯番氣象站)的每日降水量與研究區平均NDSI進行對比,如圖3所示。平均后的日降水數據與日NDSI數據做相關性分析,得出的數據不僅能最大限度地保持數據變化趨勢,并且能夠保留數據變化的細節。由于天山東段為夏季積累型冰川,因此夏季降水的積累對山區NDSI的增加起到主導作用;而溫度升高造成的低海拔區域NDSI減少更加明顯。其中夏季降水的增加不能抵消溫度升高帶來的影響,因此研究區NDSI在夏季普遍較低。

圖3 2018年天山地區降水量與平均NDSI變化

天山東部地區的降水頻率在夏季最密集,日降水量也最高(圖3)。降水量與平均NDSI做Pearson相關性分析,得到表3。

表3 2018年全年降水量與平均NDSI的相關性檢驗

該研究時間內降水量與平均NDSI之間的相關性為顯著負相關,降水量與平均NDSI為共因關系,同時受季節變化影響。當降水形式為冰雪的時候,降水成了平均NDSI增長的原因。但是天山東部地區的年降水天數遠小于365 d,整體而言,降水量與平均NDSI的相關性不會因此而變成正相關。

4 結束語

本文首先探究了MODIS冰雪檢測算法,并對算法的有效性及其精度做了檢驗;其次利用從MODIS數據提取的冰雪覆蓋率信息,對天山東部地區的冰雪變化進行了探討,得出氣溫與冰雪覆蓋率呈現顯著負相關關系,降水量與冰雪覆蓋率呈現負相關關系,與其他研究成果吻合,一定程度上反映了此算法提取天山東部冰雪覆蓋率的有效性。遙感技術不僅可以獲取大范圍冰雪變化信息,更能豐富其空間分布的細節特征。冰雪變化是一個長期的動態變化過程,此算法可為長時間序列遙感數據監測東天山冰雪的時空變化特征提供技術支持。