林寶軍,北斗三號背后的“學神”

文/溪石

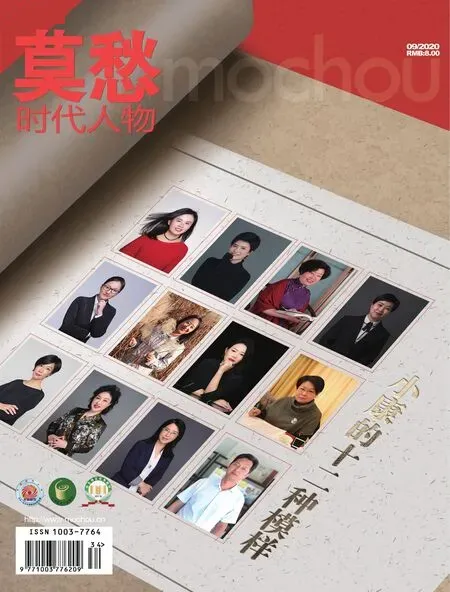

林寶軍

2020 年7 月31 日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在人民大會堂莊嚴宣布:“北斗三號全球衛星導航系統建成,正式為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務……”北斗三號工程衛星系統總設計師林寶軍參加完北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式,接受媒體電話采訪時萬分激動:“從無到有,從區域到全球,北斗衛星導航系統實現了真正的跨越式發展。這是我國第一個復雜網絡、高性能、又離老百姓最近的航天系統工程,我們一定會管好用好已經在軌的北斗衛星。中國北斗將以更強的功能、更優的性能,服務全球,造福人類。”

為國效力是堅持的動力

林寶軍1962年出生在吉林長嶺農村,16歲進入了吉林工業大學。他選擇了內燃機專業,因為“表哥就是修車的”。大學畢業后,林寶軍到一家柴油機廠當了汽車發動機工程師。過了一段時間,林寶軍“感覺不好”:總不能一輩子就干這個吧。他又繼續考取了不同專業,碩士是計算機專業、博士是軟件控制專業,博士后是高能天體物理專業。1993年,博士后出站后,他被分配到中國科學院國家空間科學中心工作。這里,就是研發神舟飛船載荷的根據地。

當年神舟飛船的研制,除了對科學學術層面有較高的要求外,還對工程層面有極大的需求。這就使得科研工作人員與工程技術人員之間產生了一定的“沖突”。當時的環境是,科研機構重學術、重探索、重討論,但“造飛船”又有明確的時間節點,國家經費不多,工程部門著急完工,神舟載荷研制人馬換了一撥又一撥。

1999 年神舟一號飛船發射時,林寶軍是所剩不多還堅守在崗位上的年輕人。“泱泱大國,要有與大國地位相對應的航天技術,為國效力,這就是我堅持下來的原因。”林寶軍說。

做自主創新的“全球最新”

2009 年,林寶軍到上海出任微小衛星工程中心研究所副主任、創新研究院副院長,擔當起新一代北斗導航衛星研發團隊“總舵手”的重任。在此之前,他已擁有豐富的衛星空間應用總體工作經驗,但做一顆重量不到1 噸、導航定位精準、高軌道高可靠長壽命的小衛星,他也是第一次。神舟飛船對標的是美國、俄羅斯發射的載人飛船,而北斗則要和美國的GPS、俄羅斯的格洛納、歐盟的伽利略這些同期運行的導航系統同臺競爭,接受用戶的檢驗。北斗系統與人民生活的相關度更高,廣受百姓的關注。

攻關一項航天技術要花10 年左右時間,攻關成功后研制出衛星又可能用10 年左右。“等衛星造出來,先后相差20 年的時間。總是跟在別人后面跑,很難實現超越。”林寶軍心想,何不換個角度創新技術?

結構、熱控、姿控、星務、測控、通信、能源……十幾個分系統來“拼圖”,這是衛星設計的常用理念。好處是各司其職、便于管理,哪里出了問題就找哪個分系統負責到底。但是,這么多分系統,這么多溝通環節,更重要的是這么多設備器件的重復,造成資源和時間的大量浪費。林寶軍下定決心要另辟蹊徑,按學科“合并同類項”,串起有效載荷、結構熱、電子學和姿軌控等四條“功能鏈”。“舉個例子,以前星上二十幾臺計算機的活,現在一二臺就能完成,不僅重量輕了,能耗和故障率也都會幾何級減少。”林寶軍說,優化創新帶來的是更高的可靠性。

新一代北斗還有另一項“看家本領”——在軌賦能,就是要讓衛星在天上“有錯能改”“自我修復”“刷新功能”。比技術革新更難的是觀念的突破。“2015年7月,我們在成都試驗平臺上有了第一顆能做到在軌賦能的衛星,然而還沒能做到載荷。我花了三天時間,終于說服大家來完成這次創新。”

在培養團隊方面,林寶軍的秘籍是既壓擔子又給予充分的自由,他把30公分厚的“航天規范”等文件,縮減成一本小冊子,為年輕人減負,鼓勵創新。微小衛星創新研究院的很多年輕人,工作三到五年就能當上主任設計師,最年輕的一名主任設計師僅28歲。在其他科研院一名科研工作者要到四五十歲才能成長為主任設計師。林寶軍就是敢于打破常規的人。

讓北斗衛星造福人類

中科院微小衛星創新研究院是北斗衛星團隊中的主力軍。從2011 年起,北斗導航衛星研制團隊在林寶軍的帶領下,攻克了無數難題,完成了12顆北斗導航衛星的研制和發射,為北斗導航系統2018年建成基本系統、提供全球服務,2020年完成完整系統建設、全球組網提供了有力支撐,也為中國北斗衛星導航系統建設提供了全新的解決方案。

從2017年11月5日到2019年12月16日,北斗超高強度超高密度實施了18 次發射,部署了30 顆星,特別是完成了覆蓋全球的24 顆衛星發射,并實現了北斗三號系統的穩定運行,創造了中國航天奇跡。

林寶軍是個“拼命三郎”,經常三四個月甚至半年不回家一次,笑稱回家是“出差”。“雖然也想念家人,但正在研制中的北斗導航衛星也是我的孩子,團隊成員們也都是我的家人,實在走不開啊。”

每次和同事們說起北斗,林寶軍總是滔滔不絕:星間鏈路、氫原子鐘……發射一次航天器,能集成30%的技術創新已屬難得,但新一代北斗首發星上近八成都是新技術。星基增強、精密定位、短報文通信、國際搜救服務,水平和高程定位精度實測均優于5 米……北斗授時導航系統比起GPS、伽利略一點都不差,并且已通過各種終端提供服務。“別人家的導航衛星,只能讓你知道自己在哪兒;我們的北斗還能讓你告訴別人自己在哪兒。”“像北斗這樣的長壽命衛星,大多一兩年發一顆,我們25 個月中,超高強度和密度實施發射,一年連發8星——這個紀錄連GPS和伽利略都做不到。這樣高強度的發射還要保證高質量,其間的壓力可想而知,我們年輕的團隊都扛下來了。”林寶軍倍感自豪。