草果古今應用考略及其防治疫病作用

邱模炎 ,熊莉莉 ,王怡菲,鄒 浩 ,閆二萍 ,劉 鵬,田 耘

(1.中國中醫科學院望京醫院,北京 100102;2北京中醫藥大學,北京 100029;3.陜西省中醫醫院,西安 710003)

草果[1]為姜科植物草果的成熟果實,性辛溫,歸脾胃經,功能燥濕溫中,截瘧除痰,治療寒濕內盛,脘腹脹痛,脾滿嘔吐,瘧疾寒熱,瘟疫發熱。由于草果并非要藥,且治療病癥較專一,所以臨床應用價值并未引起重視。現通過對古代經典和現代文獻中草果的應用規律進行總結,重點闡述草果的功效應用、不良反應及防治疫病作用,為草果的臨床實踐提供參考。

1 對草果功效認識

1.1 宋朝及以前 草果最早記載于宋《圖經衍義》[2],中國栽培草果應有1 000多年歷史[3],還未作藥用以前,草果主要作為香料在使用。李時珍[4]曰:“彼人皆用芼茶及作食療,恒用之物……元朝飲膳,皆以草果為上供。”

1.2 宋金元時期 《中華本草》記載草果作為藥用開始于《太平惠民和劑局方》。《寶慶本草折衷》首先將其補入本草,對于草果出處現在并未有統一論斷[5]。《太平惠民和劑局方》[6]中記載運用草果的方劑15首(包括1附方),并對其炮制修合進行了記載。《太平惠民和劑局方》是宋朝第1部官方中藥藥典,后經多次增補內容日益豐富,在宋元盛行二百多年,影響頗久。以下對其配伍草果的15首方劑功效匯總,見表1。對于宋元時期草果功效認識可見一斑。

草果主要治療脾胃寒證、脾胃不和、瘧疾、霍亂 等,且辟瘟疫方也有用到草果。本草記載:陳衍[7]曰:“主溫中,去惡氣,止嘔逆,定霍亂,消酒毒,快脾暖胃。”尚從善[5]曰:“健脾消飲,治赤白帶下與乳香末煨飲服,寒熱交功共柴胡湯咀煎。”宋元對草果功效認識與后世基本一致。

1.3 明朝 明朝時期,醫家對草果的認識更趨成熟,并且提出了草果的適宜證及禁忌證。明代本草論述,整體而言對于草果治療“瘴疬寒瘧”論述增多。

一方面,草果配伍制方認識完善。陳嘉謨[8]曰:“同砂仁能溫中焦,佐常山能截疫瘧。”李時珍[4]曰:“與知母同用,治瘴瘧寒,取其一陰一陽無偏勝之害,蓋草果治太陰獨勝之寒,知母治陽明獨勝之火也。”后世張山雷[9]云:“草果善滌痰濕,而振脾陽,更以知母輔之,酌其分量,隨時損益,治瘧頗有妙義,固不必專為嵐瘴立法。”草果與知母配伍的治用范圍進一步認識發展。

另一方面,開始認識草果氣味。陳嘉謨[8]言:“氣每熏人,因最辛烈。”劉文泰[10]曰:“氣之厚者,陽也。臭香。”草果辛香化濁,氣味猛悍,能達普通藥所不達。吳有性先生開創性提出瘟疫“邪伏膜原”之說,并創立達原飲,以草果、檳榔、厚樸3藥配伍共為君藥,治療瘟疫初起,邪在膜原。吳有性[11]曰:“檳榔能消能磨,除伏邪,為疏利之藥,又除嶺南瘴氣;厚樸破疬氣所結;草果辛烈氣雄,除伏邪盤錯。三味協力,直達其巢穴,使邪氣潰散,速離膜原,是以為達原也。熱傷津液,加知母以滋陰;熱傷營氣,加白芍以和血;黃芩清燥熱之余;甘草為和中之用。”本方疏利透達,機制為直透膜原,使邪氣潰散,草果為濃烈芳香之藥能宣透辟穢,且治療“瘴疬”早有記載。吳瑭認為:“草果亦子也,其氣臭烈大熱,其味苦,太陰脾經之劫藥也……瘧來日宴,邪欲入陰,其所以升之使出者,合賴草果……獨一味草果,溫太陰獨勝之寒濕以醒脾陽,則地氣上蒸天氣之白苔可除;且草果,子也,凡子皆達下焦……芳香而達竅,補火以生土,驅濁以生清也……”[12]基于此,后世對此方及草果運用多有發揮,常以舌苔為辨證特點。舌紅而苔白厚如積粉,屬于濕熱遏伏之象疾病,常用達原飲治療,內科雜病中凡舌苔白厚板膩,屬中焦寒濕壅滯者,常可用草果仁芳香化濁。

第三,草果功效論述更豐富。《本草匯言》記載:“濕蒸于內,黃疸黃汗,是皆寒與濕之為病也,草果并能治之。”李時珍[4]曰:“傷暑吐下泄痢……婦人惡阻帶下,殺魚肉毒,制丹砂。”黃疸,黃汗,傷暑,婦人諸疾有用到草果,并且可解魚肉毒。

1.4 清朝及現代 清代醫家論述多延續前人所言,綜合論述草果功效。如楊時泰[13]曰:“方書用治瘧氣水腫脹滿,霍亂中暑,虛勞積聚,痰飲嘔吐,反胃,咳嗽血,蓄血脅痛,消癉,泄瀉滯下,或臣或佐,大都俱兼補益而行。”配伍如黃宮繡[14]曰:“同橘、半用則能以治膈上痰;同楂、曲用則能以解面食魚肉。”現代2015版《中華人民共和國藥典》[15]記載草果飲片(草果仁)功效為燥濕溫中,截瘧除痰。用于寒濕內阻,脘腹脹痛,痞滿嘔吐,瘧疾寒熱,瘟疫發熱。現通行教材新世紀第4版《中藥學》[16]記載功效與藥典一致。

綜上,草果功效可以歸納為以下幾個方面:1)氣味香:芳香濃馥,性較猛悍,能達普通藥不能達之病所。2)主溫中:辛香化濕,溫燥散寒。3)治瘴疬瘧。4)消宿食積滯,解魚肉酒毒。5)治水腫脹滿、痰飲蓄血、寒熱往來。6)易傷正:氣猛而濁,用宜慎之。草果主治病癥一般有:1)治疫。2)治瘧。3)治脾,常用于治療脾胃寒證,傷暑、霍亂吐瀉、痢疾、脘腹冷痛、寒痰水腫等。4)治胃濕與積滯,可開郁、化食、解魚肉酒毒等。

1.5 現代藥理藥化研究 現代研究通過對藥理藥化的研究為藥物治療提供了有利的科學依據,研究表明[17]草果揮發油具有抗氧化、調節腸胃功能、抗菌、抗腫瘤,改變藥物通透性等作用。《現代中藥藥理手冊》[18]記載草果藥理作用有:1)影響胃腸道平滑肌。2)鎮痛。3)抗胃潰瘍。4)抗乙肝病毒。5)抗菌。6)抗腫瘤。7)其他:包括草果所含 α-、β-蒎烯有鎮咳祛痰作用;香葉醇有抗菌和抗真菌作用,以草果為主藥的草果知母湯有改善癲癇發作及大鼠認知障礙的作用,以及草果還有抗誘變和抗氧化作用。

2 古今性味歸經

最早將草果補入本草的《寶慶本草折衷》[7]記載草果性辛,溫,無毒。《雷公炮制藥性解》[19]記載草果味辛,性溫,無毒,歸脾胃經。此后對草果性味歸經認識基本不變,現代認識也與此一致,2015版《中華人民共和國藥典》[15]記載草果辛,溫,歸脾胃經。但《本草匯》還記載草果味苦澀,性熱。浮也,陽也;《得宜本草》記載草果味酸。

3 配伍及現代臨床應用

歷史上草果作為藥用時間較晚,自宋代以后諸多醫家論述了草果功用,并且方論較多,常用于治療脾胃寒濕證以及瘧疾,有解瘟疫之功效。通過文獻記載提示,草果用藥配伍靈活,治療病癥較多,專入脾胃經,“燥濕散寒,祛痰化濁”為其主要特點。《醫學入門·本草》[20]載李東垣云:“溫脾胃而止嘔吐,治脾胃寒濕、寒痰之劑也。益真氣,又消一切冷氣膨脹,化瘧母,消宿食,解酒毒、果積,乃其主也。兼辟瘴解瘟。”為后世草果的運用奠定基礎。

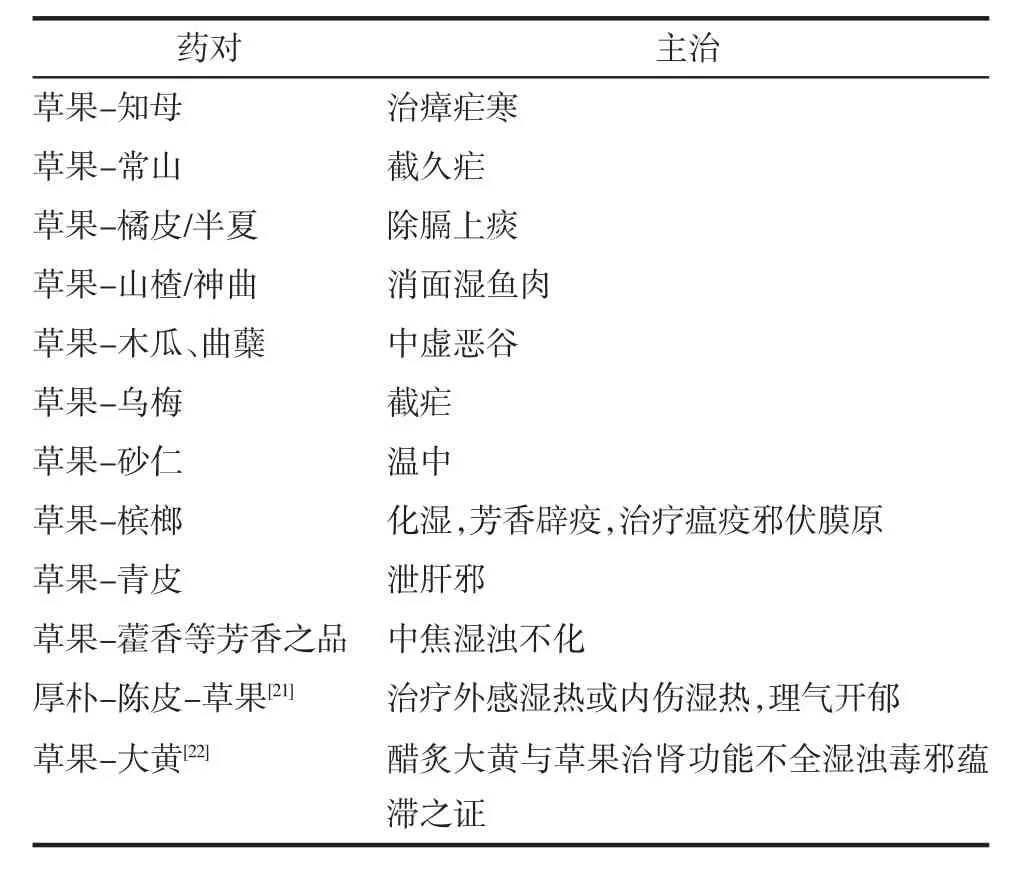

3.1 草果常見配伍總結 見表2。

表2 草果常見配伍表Tab.2 Common compatibility of Amomum tsaoko

3.2 現代臨床應用

3.2.1 治腎病方面 國醫大師張琪善借草果之辛溫燥濕,配合大黃下行清熱瀉濁,治療腎病濕濁毒邪內蘊,臨床多年用之,確有良效。張琪認為治療慢性腎功能衰竭尿毒癥期辨證應注意濕熱之輕重,若屬濕邪偏重,則重用草果、半夏、蒼術、藿香等[23]。

3.2.2 治肝病方面 邵白等[24]用以草果、蒼術、藿香為主藥的化濕系列方(化濕解毒方、化濕健脾方、化濕溫陽方)治療乙型肝炎病毒(HBV)表面抗原攜帶者58例,水煎服,每日1劑,連服3個月為1個療程,對照組20例應用干擾素(INFa-2b),第1周300萬U肌注,1次/d;第2周起予300萬U肌注,隔日1次,連用3個月。結果顯示,化濕系列方,尤其是化濕解毒方,可抑制HBV在體內復制,促進乙型肝炎e抗原(HBeAg),HBV-DNA轉陰,轉陰率分別為39.66%及36.21%,另有2例HBsAg轉陰,說明化濕中藥具有清除或抑制HBV之效,其療效與對照組比較無統計學差異,但臨床費用大為降低。

3.2.3 治脾胃病方面 名老中醫張杰常用干姜、草果等溫補脾陽。在慢性肺病緩解期常采取補土生金法,對于心腎不交者根據脾陽虛損程度,配伍干姜、草果等溫通脾陽,以交通心腎[25]。

3.2.4 其他 如草果治療婦科手術后腹脹[26];蒙醫藥草果二十一味丸治療慢性再生障礙性貧血[27];草果 20 g,生姜 30 g,均搗碎,加食用鹽 10 g,乙醇含量50%的白酒500 mL混勻,放入密閉容器中浸泡2周,至藥液呈棕紅色治療急性結膜炎[28];以草果為主藥的草果知母湯臨床試驗和動物實驗都驗證有一定的抗癲癇作用[29]。

4 使用注意、不良反應及劑量問題

在臨床實踐中,應該注意藥物毒副作用以及用藥的禁忌證,辨證認識藥物利弊。根據病證辨證用藥,趨利避害,減少藥物有害反應,對于臨床醫者合理用藥具有現實的指導意義。

4.1 使用注意 《本草蒙筌》[8]記載草果大耗元陽,老弱虛羸,切宜戒之。《本草綱目》[4]記載草果食料必用,然過多亦能助脾熱傷肺損目。《本草備要》[30]增加草果忌鐵。《本草求真》[14]記載草果若使非由瘋瘴,或因濕熱而見瘀滯,與傷暑而見暴注溲赤口干者,則并禁焉。現代藥典[1]記載:草果溫燥傷津,凡陰虛血少者忌用,老弱虛怯者,亦當慎用。

4.2 不良反應及劑量 宋《寶慶本草折衷》[7]記載:“然草果每去皮而取肉,今《三因方》等方治痢疾下湯及治暴瘧者,亦以皮并肉剉入眾料,蓋皮又能發表也。”元《珍珠囊補遺藥性賦》[31]謂:“草果消膨效,連殼反脹胸。”明《醫學入門》[20]記載:“草果之類,如不去皮,耗人元氣,令人心痞。”可見炮制對不良反應的重要性,本草及方書記載多為生品去殼、炒后去殼取仁或去皮用。目前,現代文獻還未有對草果不良反應的報道,對于“連殼反脹胸”之說還需進一步研究證實。現2015版國家藥典草果仁為草果清炒后去殼,取仁;用時搗碎。國家藥典中藥飲片卷2015版記載生草果與草果仁功效相同,草果仁作用相對緩和。但因兩者氣濁,臨床多用姜制,既可矯正不良氣味又能增加溫中止嘔作用。草果藥典規定用量為:3~6 g。

5 防治疫病作用

5.1 草果治疫功效及方劑 中藥本草如《本草綱目》[4]:“治瘴疬寒瘧。”《本草求真》[14]:“凡冒巔霧不正瘴瘧,服之直入病所皆有效。故合常山用則能以截久瘧,同知母用則能以除瘴疬寒熱。”配伍草果的治疫方如:《普濟方·卷一百十七·寒暑濕門》的養胃湯,《醫略十三篇卷八·伏邪第八》的小金丹[32],以及《瘟疫論》的達原飲,為治療疫伏膜原的第一方,對后世影響深遠。

5.2 草果治疫現代運用 蔡定芳等[33]運用自擬抗戾散(達原飲與升降散加減合方)對照觀察治療病毒性高熱30例,結果抗戾散治愈率明顯優于對照組。筆者認為瘟疫發熱機制為:有形戾氣侵入機體致使營衛失調,局部少火壅遏為壯火發熱。然后探討了抗戾散治瘟疫高熱機制:一為“舍病治因”抑制或消除病毒;二為恢復營衛調節中樞治療發熱。方中蟬蛻、白僵蠶、姜黃和大黃4藥配伍,升降上下,俾怫郁之戾氣去,使陰陽氣血得通,營衛之氣無阻。檳榔、厚樸、草果3藥協力使邪氣潰散,速離膜原;黃芩、知母清熱護陰,加升麻解毒。此數藥合用,功能制服戾氣宣上通下,透里達表,以奏抗病毒,退高熱之效。如:2003年嚴重急性呼吸綜合征(SARS),廣州由于嶺南濕氣卑下的特點,SARS大多兼有濕邪,因濕濁纏綿難解,濕與熱合病情發展迅速,囊結不解,“濕毒”貫穿疾病始終[34]。多地臨床治療經驗[35-36]辨證濕熱蘊毒、邪伏膜原證候時常選用達原飲加減。有文獻[34]認為:SARS可歸屬于濕熱疫,濕熱瘀毒是病機核心,病變部位為三焦或膜原,運用分消上下,透達膜原之法有一定的療效。故可見濕熱挾穢,濕邪偏盛遍舌白苔,用草果辛開燥濕對部分患者有效。如近期的新型冠狀病毒肺炎,官方發布的新型冠狀病毒肺炎診療方案第五、六版[37-38]中,中醫治療部分給出了病情發展不同階段的推薦用方,多個證型用藥組方中都用到了草果這味藥,并常以達原飲、升降散、藿樸夏苓湯等疏利透達,清輕宣氣之方急以逐穢。王怡菲等[39]通過對24個省自治區新型冠狀病毒肺炎的中醫診療方案進行整理、分析發現新型冠狀病毒肺炎“濕、毒”貫穿每個診療方案。“濕、毒、閉、虛”為最核心證素,濕邪疫戾之氣是本病病因,病位為肺與脾胃。通過草果、檳榔、藿香等配伍辛通開閉,苦溫燥濕。瘟疫舌上白苔者邪在膜原,治療以達原飲化裁,擊潰伏邪。

6 結語

草果辛熱浮散,入太陰、陽明經,能除寒燥濕,開郁化食,兼治瘴疬寒瘧。比較2003年SARS以及2019年新冠狀病毒肺炎“濕毒”都是重要致病因素,均與自然界非時之氣及濕淫之氣或飲食因素等有關,李時珍[4]謂草果:“南地卑下,山嵐煙瘴,炊啖酸咸,脾胃常多寒濕郁滯之病。故食料必用,與之相宜。”可見草果健脾化濕有功。瘟疫舌上白苔屬邪伏膜原者達原飲是首選用方。草果為太陰脾經之劫藥,溫太陰獨盛之寒以醒脾陽,臨床應用藥物,應注意草果的特性,以達到增強療效目的。但這也需要在臨床實踐中不斷驗證、發現以及總結。現代藥理藥化、臨床研究及動物實驗為草果治療提供科學依據,但對草果認識還有許多不足,尚需進一步探索。