從脾論治新型冠狀病毒肺炎的可行性分析

楊 健,柏玉涵,時昭紅,楊家耀,胡 偉,周曉黎,滕曉麗,李軼西,萬 瑩,廖 燕

(武漢市第一醫院,武漢 430022)

2019年12月,新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎,COVID-19)在武漢爆發,現已證實COVID-19可在人與人之間傳播,截至目前尚無特效治療藥物,疫苗正在研制中。隨著疫情的發展,世界衛生組織(WHO)已將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共衛生事件,引起了全球范圍的關注。中醫認為脾與肺關系密切,從脾論治是中醫理論體系的重要組成部分,筆者深入臨床一線,根據從脾論治的指導思想,取得了很好的臨床治療效果,現從脾論治COVID-19的理論及實踐探討如下。

1 西醫學對COVID-19的認識

新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)屬于β屬的冠狀病毒,其主要傳染源是SARS-CoV-2感染的患者,無癥狀感染者也可能成為傳染源,其主要傳播途徑為經呼吸道飛沫和接觸傳播,傳染性強,人群普遍易感,潛伏期 1~14 d,多為 3~7 d[1-2]。COVID-19 以發熱、乏力、干咳為主要臨床表現,鐘南山院士研究團隊收集了1 099例臨床病例研究發現[3]:入院時發熱患者473例(43.1%),住院期間發熱患者966例(87.9%),咳嗽744例(67.7%),乏力419例(38.1%),咳痰367例(33.4%)。另有部分患者伴有氣促、肌肉關節疼痛、咽痛、頭痛、惡心嘔吐、腹瀉等癥狀。部分患者急性呼吸窘迫綜合征和感染性休克進展迅速,最終導致多器官功能衰竭而死亡。

2 中醫對COVID-19的認識

COVID-19 屬于中醫“疫病”“肺瘟”“瘟疫”等范疇,明代著名醫家吳又可在《瘟疫論》中指出:“瘟疫之為病……乃天地間別有一種異氣所感。”“疫者,感天地之癘氣……此氣之來,無論老少強弱,觸之者即病。”清代吳鞠通在《溫病條辨》中說:“溫疫者,癘氣流行,多兼穢濁,家家如是。”本病病因為感受疫戾穢濁之氣,其病位在肺,涉及脾胃,可逆傳心包,或損害肝腎,并具有較強的傳染性。對于本病病機,目前尚有爭議。仝小林院士等[4]將本次傳染病的病名定為“寒濕疫”,認為此次疫病由寒濕裹挾戾氣侵襲人群而為病,且傳變最速,或化熱、或變燥、或傷陰、或致瘀、或閉脫。王玉光等[5]認為本病基本病機特點為“濕、毒、瘀、閉”。濕邪困脾閉肺,氣機升降失調,化熱傳入陽明,形成陽明腑實。孫增濤等[6]認為本病的核心病機為脾虛濕停,外感寒濕疫毒,病位在肺脾,病機特點為“寒、濕、毒、虛”,濕邪貫穿疾病全程,病程纏綿。范逸品等[7]認為本病屬“寒疫”范疇,病機特點是“毒、燥、濕、寒、虛、瘀”,基本病機為疫毒濕寒與伏燥搏結,壅塞肺胸,導致氣機痹阻不通、升降失司、元氣虛衰,故臨床表現為寒熱夾雜、燥濕錯綜、虛實并見的病理性質。雖然不同學者對該疾病病機的認識有所不同,但大都認為此次疫情以“濕”為主要特點。

3 COVID-19從脾論治的理論基礎

3.1 五行理論基礎 中醫五行學說認為,脾屬土,肺屬金,土生金,脾和肺為母子相生關系。在病理方面,母病可及子,脾土病變常可影響及肺,如脾胃氣虛、運化乏力,上不能生發清陽以養肺金,下不能降濁化氣給邪以出路,常可致肺氣上逆、肅降無權、痰濕內生而咳、痰、喘諸癥皆現。子病可犯母,子盜母氣,母虛子無所依,則子更虛,常可導致子病加重。肺脾兩臟生理上相輔相成,病理上互相影響。故臨床上針對肺系疾病可采用培土生金之法,從治脾入手,肺脾同治。正如明代醫家李士材在《醫宗必讀》所云:“雖喘嗽不寧,但以補脾為急……脾有生肺之能……土旺而生金,勿拘拘于保肺。”COVID-19為外感疫毒穢濁之氣,困脾閉肺,且疫毒之邪易損傷人體正氣,故治療過程中除宣肺化濁之外,尚需適當健脾以培土生金,固護正氣。

3.2 經絡理論基礎 肺經、脾經同屬太陰之脈,手太陰肺經為多氣少血之經,足太陰脾經為少氣多血之經[8],兩經同氣相求,陰陽互濟。此外,手太陰肺經與手陽明大腸經相表里,足太陰脾經與足陽明胃經相表里,據《靈樞·經脈》記載:“肺手太陰之脈,起于中焦,下絡大腸,還循胃口,上膈屬肺。”可見兩經經脈相通,關系密切。在病理變化過程中,兩經亦相互影響。如《身經通考》所言:“若脾氣盛實,則又痞滿中焦,而大腸與肺表里不能相通,夫中焦隔熱,肺與大腸不通,其熱必上蒸于肺,故患肺熱者,多由脾實得之。”大量臨床觀察發現[9-12],COVID-19患者除呼吸系統癥狀外,常伴有惡心嘔吐、納差、腹瀉、便秘等消化道癥狀。

3.3 臟腑理論基礎

3.3.1 肺脾兩臟共同調節氣的生成及運動 肺為主氣之樞,脾為生氣之源。脾主運化,將水谷精微化為谷氣,肺司呼吸,吸入自然界的清氣與谷氣結合化為宗氣,只有脾肺兩臟相互協同,才能保證宗氣的充足。脾化生的水谷精氣需要通過肺的宣發肅降功能以輸布全身,而肺維持其生理功能所需的精微物質又依賴脾的運化功能而生成。正如《薛生白醫案》所言:“脾為元氣之本,賴谷氣以生,肺為氣化之源,而寄養于脾也。”肺脾兩臟共同調節氣的生成及運動,肺與脾任何一臟受損,都可導致宗氣不足,肺宣發肅降功能障礙,出現氣短乏力、咳嗽咳痰等癥狀。

3.3.2 肺脾兩臟共同調節機體水液代謝 《素問·經脈別論》記載:“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾,脾氣散精,上歸于肺,通調水道,下輸膀胱,水精四布,五經并行。”水飲入胃后,通過脾氣散精作用上輸至肺。肺為水之上源,主行水,主治節,通過宣發肅降作用治理調節全身水液的輸布與排泄。肺脾兩臟協調配合,使升降出入有序不亂,維持動態平衡。若脾的運化功能失調,則會引起水液的輸布和代謝障礙,聚濕生痰,上漬于肺,肺失宣肅,發為水腫、痰飲、咳嗽等癥,其病在肺,而其本在脾,故《黃帝內經》云:“諸濕腫滿,皆屬于脾。”

4 COVID-19從脾論治的方法

疾病的發展過程,實際上是人體正氣與致病邪氣相互斗爭此消彼長的過程,若正氣充足,日趨強盛,邪氣漸衰,則正盛邪退,疾病向愈。反之,若邪盛正衰,正氣無力抗邪,則疾病趨向于惡化,甚至死亡。所以在疾病治療過程中,固護正氣尤為重要。正氣從何而來,一曰先天之氣,一曰后天之氣。先天之氣由父母先天之精化生而來,后天之氣由脾胃化生的水谷之氣和肺吸入的自然界的清氣相合而成,而父母先天之精是恒定的,故正氣盛衰主要取決于后天之氣的盛衰。脾為后天之本,氣血生化之源,固護正氣實際上就是固護脾胃。

國家衛生健康委員會發布的新冠肺炎診療方案[1]中將COVID-19分為醫學觀察期及臨床治療期,其中臨床治療期又分為初期(寒濕郁肺)、中期(疫毒閉肺)、重癥期(內閉外脫)、恢復期(肺脾氣虛)4個階段,充分反映了疾病發展過程中正邪盛衰消長的過程。

《素問·刺法論》指出:“正氣存內,邪不可干。”反之,若人體正氣不足,衛外功能低下,往往抗邪無力,則邪氣可乘虛而入,導致機體陰陽失調,臟腑功能紊亂而發病。故《素問·評熱病論》指出:“邪之所湊,其氣必虛。”對于醫學觀察期患者可酌情選用藿香正氣散或玉屏風散等中成藥以解表化濕,理氣和中,益氣扶正。

COVID-19初期為疫毒困脾閉肺、正邪交爭時期,寒濕疫毒侵襲肺衛,肺之宣降功能失調,故出現惡寒、發熱、咳嗽、氣喘等肺衛表證表現,寒濕困脾,脾失健運,故可見惡心嘔吐、腹瀉等消化道癥狀。此期治療可選擇藿香正氣散、人參敗毒散等方以解表散寒,健脾燥濕,扶正祛邪。

COVID-19中期為疫毒入里化熱,正邪交爭激烈,故常見高熱,邪毒壅肺,肺失宣降故胸悶氣促,咳嗽喘憋。肺與大腸相表里,肺氣郁閉,腑氣不通,故可見腹脹便秘。此時邪已傳里,病勢較重,為COVID-19治療的關鍵時期,若失治誤治病情進展,常可導致內閉外脫的危急癥候。治療應以祛邪為主,邪祛正自安,不宜過多使用補益藥物,以防閉門留寇。可選用麻杏石甘湯、達原飲、宣白承氣湯等方加減以清肺泄熱、辟穢化濁。

COVID-19重癥期為邪盛正虛,邪熱內陷心包,正氣進一步耗損,形成內閉外脫之勢。心主神明,心竅閉阻,故見神昏煩躁。熱邪亢盛,正氣耗脫,故見呼吸急促、汗出肢冷等脫癥表現。此期患者病情危重,當及時回陽救逆、開閉固脫,可予參附湯回陽救逆固脫并根據患者病性之寒熱合理選用蘇合香丸或安宮牛黃丸等溫開或涼開藥物。

COVID-19恢復期由于機體在祛邪過程中正氣大量耗損,邪熱耗氣傷陰,導致肺脾兩虛或氣陰兩虛,故可見氣短乏力、納差、便溏、口干等表現,治療可根據病情選用香砂六君子湯加減健脾益氣、培土生金,或沙參麥冬湯益氣養陰。

辨證論治是中醫學理論體系的主要特點之一,同一疾病在不同的發展階段可表現為不同的證候,COVID-19在疾病發展過程中,隨著邪正盛衰的變化,疾病的虛實也隨之發生變化,故在臨證過程中應辨病與辨證相結合,隨證立法。COVID-19在中期及重癥期以邪盛為主,治療當以祛邪為主;在初期及恢復期以正虛為主,虛則補其母,可據病情采用從脾論治,培土生金之法。

5 從脾論治COVID-19驗案1則

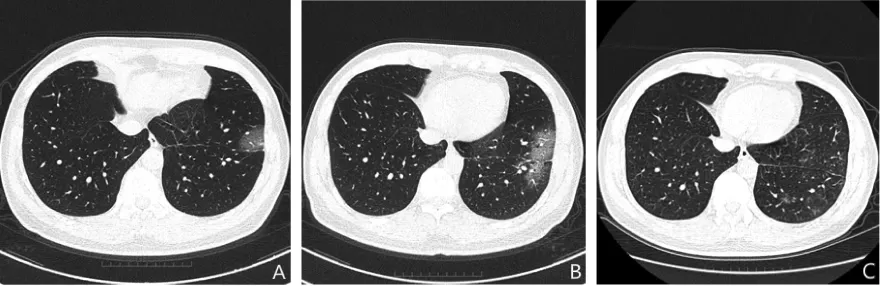

患者男性,40歲,2020年1月24日初診。主訴:發熱、咳嗽1 d。現病史:患者2020年1月23日無明顯誘因出現發熱,體溫最高達38.7℃,偶有咳嗽,無痰,稍感納差、乏力,無胸悶、氣促、心慌、畏寒、鼻塞、流涕、咽痛、腹痛、腹瀉等不適,門診查計算機斷層掃描(CT)示(見圖1A):左下葉近胸膜下見斑片狀磨玻璃影,邊界模糊,考慮病毒性肺炎。予口服阿比多爾、莫西沙星、連花清瘟膠囊治療。1月24日再次發熱,體溫38.5℃,門診擬“病毒性肺炎”收入院。刻下癥見:受涼時偶有咳嗽,無痰,間斷發熱,納差,稍感乏力,二便正常,舌淡,苔白膩(見圖2A),脈沉濡。中醫診斷:疫病,寒濕并重、肺脾兩虛。治法:散寒除濕、益氣扶正。方藥:人參敗毒散加減。人參 10 g,茯苓 10 g,川芎 10 g,羌活 10 g,獨活 10 g,柴胡 10 g,前胡 10 g,枳殼 10 g,桔梗 10 g,藿香10 g,甘草6 g。3劑,每日1劑,水煎服,早晚分服。

2診(2020年1月28日):患者仍間斷發熱,無汗,體溫最高39.2℃,偶有咳嗽,咯少量黏痰,仍覺乏力、納差,小便稍黃,大便正常。舌暗紅,苔膩,舌根略黃(見圖2B),脈滑。患者新冠病毒核酸檢測陽性。復查CT示(見圖1B):左下葉近胸膜下斑片狀磨玻璃影范圍較前擴大,密度增高。考慮疫毒壅肺,肺宣發肅降功能受阻,寒濕蘊阻化熱,病情進展,擬麻杏石甘湯合達原飲加減以清肺泄熱、辟穢化濁。方藥:麻黃 10 g,苦杏仁 10 g,石膏 30 g,檳榔 10 g,厚樸 10 g,草果 10 g,黃芩 10 g,知母 10 g,白芍 10 g,桔梗10 g,甘草6 g。3付,每日1劑,水煎服,早晚分服。3劑服盡后患者發熱明顯緩解,偶有低熱,體溫最高37.9℃,咳嗽明顯減輕,少痰,二便如常。前方去麻杏石甘湯,繼續予達原飲3劑加減辟穢化濁。

3診(2020年2月4日):患者已2 d未再發熱,咳嗽明顯好轉,偶覺口干,食欲、體力稍差。舌淡紅,苔白(見圖2C),脈沉弱。考慮疫毒漸退,寒濕漸化,諸癥向愈。由于抗邪過程中正氣耗損,肺脾兩虛,擬六君子湯加減健脾益氣、培土生金。方藥:半夏10 g,陳皮 10 g,木香 10 g,砂仁 6 g(后下),西洋參15 g,黃芪 30 g,茯苓 15 g,藿香 10 g,甘草 6 g。7 劑,每日1劑,水煎服,早晚分服。至2月6日患者仍無發熱,復查新冠病毒核酸檢測陰性,復查CT示(見圖1C):左下葉病灶較前明顯吸收,僅見少許淡薄陰影,病愈出院。

圖1 患者肺部CT變化Fig.1 Changes of pulmonary CT in patients

圖2 患者舌象變化Fig.2 Changes of tongue in patients

6 結語

肺脾相關是中醫藏象學說的重要內容,從脾論治對肺系疾病的治療有著重要的指導意義,如陳士鐸在《石室秘錄》所言:“治肺之法,正治甚難,當轉治以脾,脾氣有養,則土自生金。”肺病從脾論治,并非割裂臟腑之間的聯系,而是以脾為切入點,肺脾同治。中醫治療疫病歷史悠久,在同疫病斗爭中積累了寶貴的經驗并形成了豐富的理論,通過對SARS等大型傳染病的經驗總結發現[13],中醫藥在改善臨床癥狀、減少并發癥、提高生活質量等方面具有獨到優勢。對于COVID-19的治療,可從脾入手分期辨證論治,祛邪同時不忘扶正,重視脾胃在治療中的重要地位。