兩種附著體連接的雙種植體支持式覆蓋義齒修復下頜無牙頜的臨床效果評價

王梅

(貴陽市口腔醫院,貴州 貴陽)

0 引言

無牙頜是指喪失了口內所有天然牙的狀態,它正困擾著成百上千萬的人群[1]。無牙頜患者通常存在頜面部解剖結構、功能甚至精神方面的改變[2]。為了防止這些不良的改變,并提高無牙頜患者的生存質量,全口義齒曾經是治療無牙頜的首選。上頜全口義齒因為上腭的存在,通常能夠獲得較為滿意的治療效果。但是在下頜區,因為舌等解剖結構的限制,加上下頜牙槽骨吸收速度遠快于上頜牙槽骨,因此很難獲得理想的固位力[3]。這不僅降低了下頜全口義齒的功能,還可能進一步加速下頜牙槽骨的吸收甚至是引起義齒性口炎[4]。種植學的發展為下頜無牙頜患者提供了新的選擇。利用種植體來支持下頜全口義齒,可使其獲得更好的固位力;此外傳統全口義齒需要盡量擴展邊緣范圍以獲得足夠的固位力,而種植覆蓋義齒則不需要[5]。這不僅增加了其功能性,義齒的舒適性也得以提升。在2002年的時候,種植學McGill共識將雙種植體支持的下頜覆蓋義齒(2-MO)聯合上頜傳統全口義齒作為無牙頜患者的標準治療方案[6]。此外,目前已經有多種附著體系統被用于連接種植體以及覆蓋義齒。這其中,球帽式附著體以及桿卡式附著體是最為常用的[7]。因此,本回顧性研究的目的就是比較這兩種附著體連接的2-MO的臨床效果。

1 材料和方法

1.1 病例選擇

選取2010年之后在本院行下頜種植覆蓋義齒修復的患者。患者納入標準:1)全口無牙頜;2)上頜行傳統全口義齒修復,下頜行球帽或桿卡附著體連接的2-MO;3)患者全身狀況良好無嚴重全身系統性疾病,糖尿病或高血壓患者的血糖或血壓控制在正常范圍內。共有39名患者符合納入標準。根據患者附著體的類型,分為球帽組(22名)以及桿卡組(17名)。

1.2 種植系統

Astra種植系統以及其球帽附著體系統、桿卡附著體系統。

1.3 治療方法

1.3.1 手術前準備

臨床檢查患者口腔情況,結合術前CBCT進行評估并制定手術方案。按常規方式制作全新上下頜全口義齒,戴用2-4周后行種植治療。

1.3.2 手術方法

常規消毒鋪巾,術區局部浸潤麻醉,沿著牙槽嵴頂切開、翻瓣,在雙側尖牙區分別植入1顆骨水平種植體,對位縫合,種植體均采用埋植式愈合。術后調改下頜義齒組織面;拍攝X線片,確定種植體的方向及位置。7-10天復診拆線,之后每1-2月復查,調改義齒或重襯;術后6月復查,再次拍攝X線片或小視野CBCT。若骨結合良好則行種植二期手術,穿齦愈合。

1.3.3 修復治療

二期手術4周后,球帽組取模重新制作下頜全口義齒,安裝球基臺并將陰性部件連接到下頜全口義齒;桿卡組取模,制作個性化桿卡和下頜義齒,口內就位桿卡,并將陰性部件連接到義齒組織面。

1.4 隨訪

患者種植術后1年(T1)以及3年(T2)復查,復查時拍攝X線片并進行口內檢查。X線片的測量以及口內檢查均由同一位醫生完成。種植成功標準[8]包括:種植體無臨床動度;患者無疼痛及其他主訴;無持續性感染癥狀;X線片上種植體周圍無連續的骨密度降低影像;其覆蓋義齒能行使正常功能。

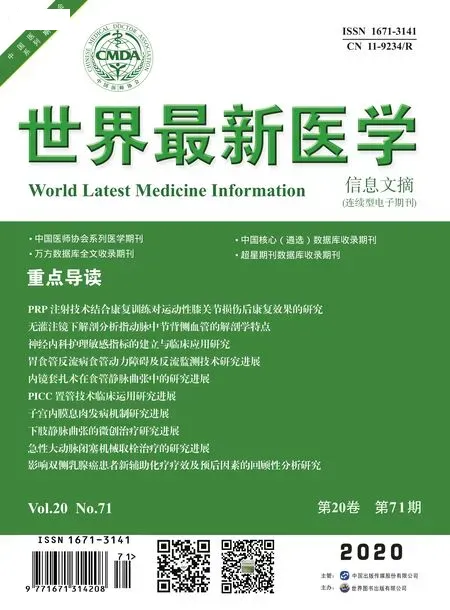

此外,評價指標還包括軟組織情況:菌斑指數(PI)、牙齦指數(GI)、出血指數(BI)以及牙周袋探診深度(PD)。其中PI、GI、BI評分標準[9-11]如表 1 所示。

1.5 統計學分析

數據采用SPSS 18.0軟件進行統計分析,計量資料以均數±標準差表示,采用獨立樣本t檢驗計算P值;計數資料采用χ2檢驗分析,檢驗水準均為雙側α=0.05。

2 結果

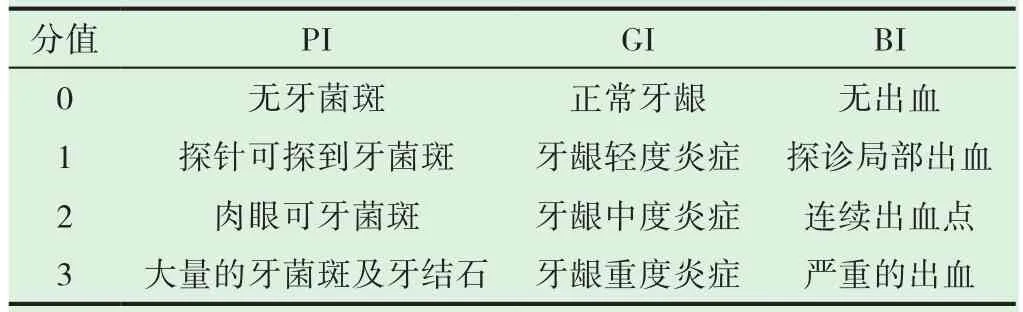

兩組患者性別以及年齡的差異均不具有統計學差異,具有可比性(表2)。39名患者中,有2名患者在T1復查的時候失訪,另外有5名患者在T2復查時失訪。

表3列舉了兩組患者牙周軟組織的健康狀況,包括PI、GI、BI以及PD。在T1時,桿卡組的這四個指標分別為1.37±0.46、1.18±0.37、1.26±0.56 以 及 2.62±0.63 mm,均 高 于 球 帽 組 的 0.94±0.21、0.87±0.35、0.81±0.27以 及1.93±0.45 mm,但差異無統計學意義(P>0.05)。T2時,桿卡組牙周軟組織健康有所好轉,分別變為0.64±0.22、0.75±0.29、0.63±0.41以 及 2.46±0.47 mm,而 球 帽 組 變化 不 大,分 別 為 1.06±0.32、0.87±0.21、0.63±0.41以 及1.84±0.24 mm,兩組患者差異仍無統計學意義(P>0.05)。

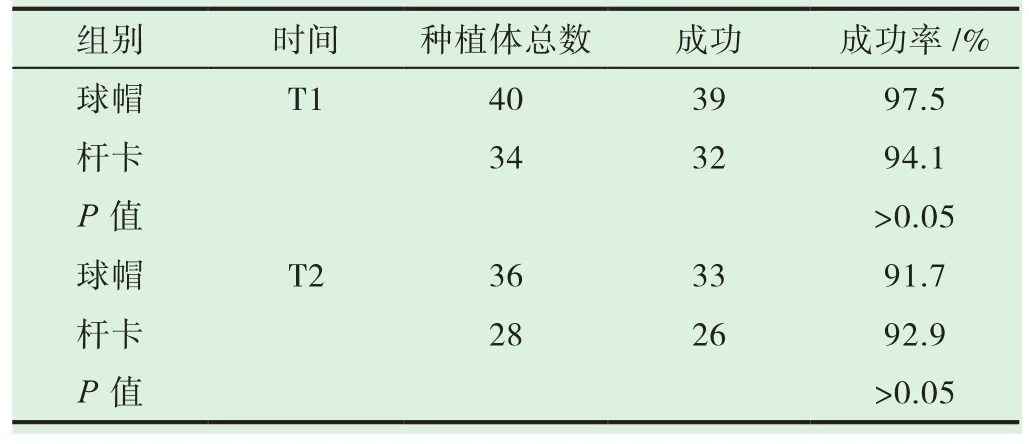

表4是兩組患者的成功率比較。T1復查時,球帽組有20名患者參與復診,40顆種植體中有1顆已經脫落,其余種植體均形成了良好的骨整合,成功率達到97.5%;桿卡組所有17名患者均前來復診,其中2名患者各有1顆種植體因為種植體周圍炎失敗,其余32顆種植體成功形成骨整合,成功率為94.1%。T2復查時球帽組有18名患者參與復診,除去T1時失敗的1顆種植體,另外有2個患者各有一顆種植體由于種植體周圍炎失敗,其余33顆種植體成功,成功率為91.7%;桿卡組有14名患者參與復診,除去T1時失敗的2顆種植體,其余26顆種植體成功,成功率為92.9%。兩組患者在T1以及T2的種植體成功率無統計學差異(P>0.05)。所有失敗種植體均被拔除,待種植窩愈合4個月后植入新的種植體。

表1 PI、GI、BI評分標準

表2 患者基本信息

表3 種植體周圍軟組織情況

表4 種植體成功率

3 討論

2-MO聯合上頜傳統全口義齒因為具有良好的美學效果、便于清潔、價格低廉以及較好的咀嚼功能,已經被建議作為無牙頜患者的標準治療方案[6,12]。本回顧性研究比較了兩種不同附著體連接的2-MO的臨床修復效果,旨在為臨床提供可靠的依據。

在術后T1以及T2,大部分患者均參與了復診。對種植體周圍軟組織的檢查中發現,桿卡組患者在T1種植體周圍軟組織健康狀況相對欠佳。這是因為桿卡的清潔相對較復雜,尤其是在桿卡與粘膜中間狹窄的間隙部位,需要患者花費更多的時間去清潔,同時也需要更加熟練的技巧才能清洗干凈,這在Wismeijer等人的研究中已經得到了證實[13]。而到T2時,軟組織健康狀況有明顯的改善。這是因為患者在經過長時間的練習后,已經能熟練的掌握清潔桿卡的技巧。Karabuda等人發現,他們的患者在佩戴桿卡后最初也在口腔清潔方面存在困難,但是在大約1年以后,患者已經具備的熟練的技巧,能很好的維持口腔清潔,并且他們比其他人更愿意花費較長的時間去維持口腔衛生[14]。而對于球帽組,附著體的清潔則相對更加方便,因此也更容易維持種植體周圍軟組織的健康。

良好的口腔衛生是種植體成功的重要影響因素。桿卡組早期口腔衛生維持相對困難在一定程度上增加了種植體失敗的風險。這可能也是本實驗中患者在修復體佩戴半年后(T1),桿卡組種植體成功率相對較低(94.1%)的原因。但是當桿卡組能夠很好的清潔桿卡后,由于桿卡將兩顆種植體連接在一起,當修復體的力傳遞到桿卡時,能夠將力均勻的分散到兩顆種植體,從而避免單顆種植體受力過大。Ceki等人發現,不管是在垂直或傾斜加載力的時候,桿卡組種植體周圍的應力分布均小于球帽組的應力[15]。而Takeshita等人的研究也證實了這一發現,他們同時還發現桿卡組覆蓋義齒具有更好的固位力[16]。這也就解釋了在T1到T2期間,桿卡組未出現新的失敗種植體,而在球帽組則有2顆種植體發生了種植體周圍炎。

本實驗回顧性的分析了兩種臨床常用的附著體分別用于連接2-MO的臨床效果,并比較了術后1年以及3年時兩組患者種植體周圍軟組織的健康狀況以及種植體成功率。實驗發現,兩組患者種植體成功率均較高,但是造成兩組種植體失敗的主要原因可能存在不同。桿卡組早期口腔衛生較差是造成種植體早期失敗的主要原因;而球帽組種植體周圍應力相對較大,在較長時間的應力刺激下容易發生種植體的失敗。

本研究的發現僅限于雙種植體支持的下頜覆蓋義齒,其觀察結果不適用于上頜覆蓋義齒以及其他數量種植體支持的覆蓋義齒。此外,本研究是基于現有臨床資料進行的回顧性分析。在未來的研究中,采用更加具有說服力的前瞻性研究,增大樣本量并延長隨訪時間,可以獲得更加可靠的臨床數據。

4 結論

桿卡附著體在戴入后早期清潔相對困難,不利于口腔衛生的維護;而球帽附著體更加容易清潔。但是桿卡附著體有利于力的分散,從而降低單顆種植體的應力分布,因此在患者具備熟練的清潔技巧后種植體成功率更高。綜上,我們認為,桿卡附著體是2-MO更好的選擇,在桿卡附著體佩戴后對患者進行有效的口腔衛生宣教,并教授患者正確的清潔方式可有效避免種植體早期由于口腔衛生不良引起的失敗。