Halo-vest架與后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合術治療II型齒狀突新鮮骨折的臨床療效觀察

李道健,張曉軍,沈皆亮,胡偵明

(重慶醫科大學附屬第一醫院骨科,重慶)

0 引言

齒狀突骨折(odontoid fracture,OF)在成人的頸椎骨折發病率中可占到9% ~ 15%的水平[1]。而在年齡大或合并骨質疏松的患者中其發生率可高達頸椎骨折的 50%[5,7]。經典的齒狀突骨折分型可分為Ⅰ、II、 Ⅲ三型,其中以Ⅱ型骨折最常發生,隨著全球人口進入老齡化,近年來發病率呈上升趨勢[1,4,5,6]。齒狀突骨折嚴重地破壞了寰樞椎區的穩定性。在解剖上齒狀突位于顱頸交界區周圍結構復雜給手術造成了巨大的障礙,風險高,此處血供特殊術后不愈合率較高[9],特別是在Ⅱ型骨折中,文獻報道保守治療其骨折不愈合率可以高達 70%,骨折后產生的不穩定狀態,可以導致脊髓急性或遲發性的損傷并危及生命[10]。其治療方案尚無統一標準,治療方法的選擇存在爭議,臨床上常用Halo-vest架、前路螺釘內固定術和后路寰樞椎融合術[1,2,3,6]。2017年8月至2019 年5月,我科分別采用Halo-vest架與后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合術共治療49 例Ⅱ型 新鮮OF 患者,臨床效果滿意現總結如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料

納入標準:①依據臨床癥狀、病史,經X線、CT、MRI檢查為Ⅱ型 新鮮OF患者,且均無寰椎橫韌帶損傷;②無藥物成癮性史、精神病病史;③主要表現為枕頸部的疼痛或伴枕頸活動障礙;④做好醫患溝通,積極告知病情并簽署手術知情同意書。排除標準:①有嚴重出血傾向或凝血功能障礙;②有心、肝、腎等嚴重性疾病;③伴有嚴重的多發傷;④生命體征不穩定者等。本研究納入49例患者,依據治療方法分為Halo架組(A組)和后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組(B組)。A組:男8例,女3例,年齡17~82歲:高墜落傷2例,車禍傷2例,平地摔傷6例,他人打傷1例;伴寰樞椎脫位2例,伴脊髓損傷3例。B組:男21例,女17例,年齡22~79歲:高墜落傷11例,車禍傷16例,平地摔傷9例,他人打傷2例。伴寰樞椎脫位10例,伴脊髓損傷8例。病例資料,見表1。

1.2 術前準備

對OF伴寰樞椎脫位者,根據具體脫位方向先行顱骨牽引復位,重量為2~4kg,具體時間根據復位情況調整。定期行X線片、CT及時了解骨折復位情況,根據情況調整牽引,復位滿意后安排手術。

1.3 手術方法

Halo-vest架安裝方法患者剃光頭,取仰臥位,將預制長,寬,高約80cm×10cm×1cm的木板一塊墊于患者上身下方,頭顱置于木板上,并使木板探出床頭,便于操作。分別在兩側眉弓中外1/3上緣1cm處和相應平面的枕骨中線兩側與頭環固定螺釘孔相對應處(耳尖上后方)定點,將頭環維持在頭顱最大徑線下方,用龍膽紫標記后局部消毒,1%利多卡因局部麻醉,根據頭圍大小,選擇合適的頭環,頭環距頭皮的距離為1-2cm,逐步旋緊4枚顱骨固定螺釘,直到患者感到頭部有明顯緊箍感即可,將頭環固定于顱骨外板上。再根據胸圍選擇合適的固定背心,背心內側面接觸皮膚區域覆蓋平整柔軟透氣織物,以防皮膚壓瘡形成。把連接件安裝好的背心和支撐桿與頭環連接成一體,擰緊各部位螺釘。術中可在“C”形臂X線透視下,調整連接件方向和支桿長度,以維持頸椎正常生理曲度。術后釘孔處皮膚酒精紗布濕敷,每天檢查顱釘松緊度及連接件,背心固定情況,并及時加以調整。

后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合術在氣管插管全麻下手術,取俯臥位,頸椎適度前屈位。頸后正中縱切口,由枕后隆突至C2棘突。切口長約6~8cm,骨膜下剝離顯露,向兩側顯露枕骨,Cl后弓,C2側塊,保留頸半棘肌在C2棘突的附麗。寰椎椎弓根螺釘的進釘點位于樞椎側塊中線上,距寰椎后弓上緣至少3mm,內斜10度,上斜5度;樞椎椎弓根螺釘的進釘點位于樞椎側塊內上象限,顯露樞椎椎板上緣和椎弓內緣后直視下進釘,內斜25度,上斜25度;置入連接棒。透視復位滿意后用磨鉆準備植骨床,自體或異體松質骨顆粒植骨。于切口內放置塑料引流管一根,清點器械,敷料無誤后,逐層關閉切口。術后復查X線片、CT。

1.4 術后處理

禁食6h以上,注意密切觀察四肢肌力、感覺情況,以及是否出現聲音嘶啞及嗆咳等情況。常規給予抗生素預防感染,根據患者有無神經損傷癥狀合理使用脫水劑和神經營養藥物。術后第2天戴頸托緩慢下床適度活動鍛煉,直至證實骨折愈合。

1.5 觀察指標

(1)手術時間;(2)術中出血量;(3)住院時間;(4)有無切口感染,皮下血腫,血管損傷,神經損傷,吞咽困難等并發癥;(5)根據X片及CT判斷骨折愈合或不愈合、有無畸形愈合及固定件是否斷裂、松動等情況;(6)出院后隨訪,復診時記錄術后1周、1個月、3個月、6個月、9個月、12個月的頸椎屈曲度、旋轉活動度、頸椎疼痛VAS評分、頸椎功能障礙指數(NDI)評分。綜合評估治療效果。

1.6 統計學處理

采用SPSS 22.0軟件進行統計學分析。計量資料以均值±標準差表示,比較采用t檢驗;計數資料比較采用χ2檢驗。P<0.05有統計學意義。

2 結果

患者均獲得隨訪,時間12~16個月。兩組均無固定物斷裂,骨折畸形愈合和不愈合等嚴重不良事件。

2.1 兩組手術時間、術中出血量、住院時間比較

手術時間、術中出血量、住院時間Halo-vest組明顯少于后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組(P<0.05),見表2。

2.2 兩組并發癥比較

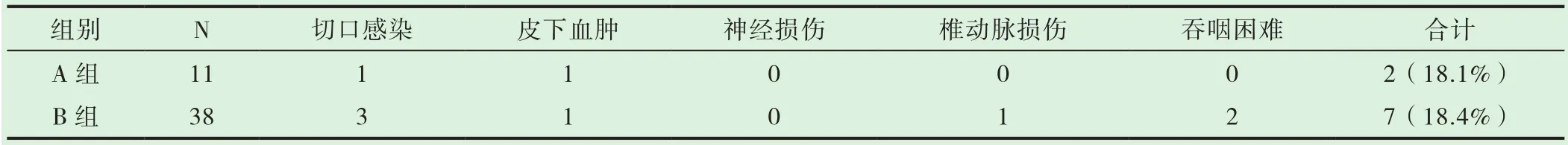

并發癥發生率Halo-vest組為18.1%,后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組為18.4%,兩組無明顯差異(P>0.05),見表3。

2.3 兩組骨折愈合時間

Halo-vest組和后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組無明顯差異,(P>0.05)見表 2。

2.4 兩組術后頸椎屈曲,旋轉活動度比較

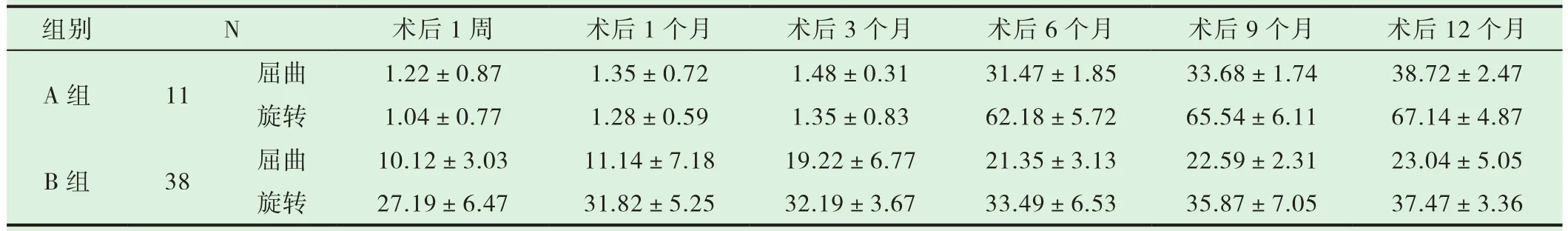

術后1周、1個月、3個月的頸椎屈曲度、旋轉活動度后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組好于Halo-vest組(P<0.05),而術后6個月、9個月、12個月的頸椎屈曲度、旋轉活動度Halovest組明顯好于后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組(P<0.05),見表4。

2.5 兩組VAS,NDI評分比較

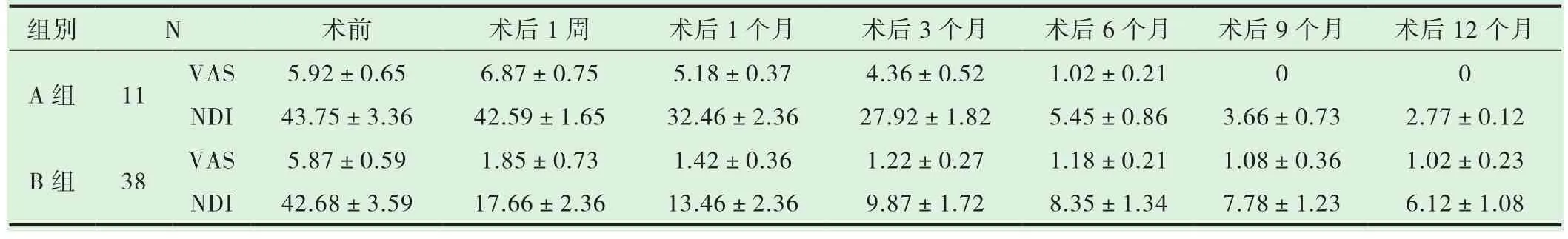

兩組術前VAS,NDI評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術后VAS,NDI評分明顯低于術前(P<0.05)。術后1周、1個月、3個月的頸椎VAS,NDI評分后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組好于Halo-vest組(P<0.05),術后6個月、9個月、12個月的頸椎屈曲度、旋轉活動度Halo-vest組明顯好于后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合組(P<0.05),見表5。

3 討論

齒狀突骨折在所有人群中均可發病但是好發于兩個年齡階段,第一高發是年輕的患者,多繼發于高能量的損傷中如高處墜落傷、車禍等,據文獻報道發病率15%~40%,第二高發是老年的患者,常見于70歲以上者,多為不慎摔倒的低能量損傷[5,6,9]。齒狀突形成寰樞關節運動的軸,作為運動的指揮者,參與寰樞關節的穩定性,發生骨折后對于恢復和維持正常的頭頸部活動,重建齒狀突正常的解剖和保護寰樞椎關節功能的完整則起到至關重要的作用,目前關于齒狀突骨折的最有效治療方案尚未達成標準的意見,特別是針對于II型齒狀突骨折治療上仍存在爭議,包括保守治療及手術治療[6,12]。有報道齒狀突骨折非手術治療的治愈率較低,保守外固定治療需謹慎選擇,主張手術治療[7,10]。也有的研究者報道對于II型骨折,Halo-vest固定和后路固定的融合率相對相似(分別為65%和74)[2]。關于齒狀突骨折非手術治療的并發癥發生率與手術治療的并發癥發生率的比較有的文獻報道兩者之間無明顯差異[8,9],這與本研究中的發現相類似。

目前,總的趨勢是傾向于手術。由于后路寰樞椎融合術具有適應癥廣泛,術后即刻較高的生物力學穩定性及高植骨融合率等優勢是臨床上常用的手術方式之一[6,11]。但是在手術內固定之后勢必會造成頸椎活動功能的大幅喪失,C1-2融合術后可導致頸椎旋轉活動功能降低50%,頸椎屈伸功能降低10%且不能恢復,是以犧牲C1-2的運動功能為代價的,屬非生理性固定術,而且后路手術對人體組織創傷大、手術風險高,若不小心或解剖變異則較容易累傷椎動脈,棘突韌帶的剝離損傷可能會在晚期導致頸椎后凸;手術也易導致脊髓損傷、腦脊液漏、費用高等不足[6]。盡管Ⅱ型骨折本身存在骨不愈合的潛在因素:(1)周圍韌帶對骨折近端的牽拉造成骨折的不穩定;(2)血管損傷;(3)齒狀骨基部缺乏松質骨和相對較低的比表面積;(4)皮質骨骨折。其他影響因素還包括:患者年齡,全身代謝性疾病,骨折移位程度,移位方向,骨折端有無碎骨塊,是否發生再移位等,但手術因素也可導致局部延遲愈合或不愈合[3]。有文獻報道齒狀突骨折術后患者死亡率高,且術后骨折不愈合率也較高[12]。II型齒狀突骨折的臨床表現是多樣的,在不同醫療單位收治的齒狀突骨折損傷程度不同及醫療水平差異,術后并發癥及骨折愈合率不盡相同。而在本研究中Halo-vest架與頸后路寰樞椎椎弓根螺釘固定融合術治療II型齒狀突骨折,術前術后相關并發癥較低,骨折愈合率較高,從遠期恢復頸椎生理性功能上看Halo-vest架有一定優勢。Halo-Vest外固定可限制頸椎99%的旋轉和96%的屈伸,側屈活動,可以起到很好的頸椎制動作用,促進寰樞椎骨折愈合,可用于齒狀突骨折的保守治療,避免手術治療的并發癥,比較安全且創傷較小,還可作為手術前輔助以保證手術安全。Halo-Vest外固定架有便捷,操作簡單,治療費用少的特點,而且有與內固定大部分的固定牢靠的優點,同時也避免了顱骨牽引長時間臥床,減少壓瘡,最大程度地利于康復鍛煉,減輕患者痛苦,減少靜脈血栓、肺部感染、肌肉萎縮等并發癥。盡管Halo-Vest架固定也存在一些缺點如釘孔感染、顱釘松動、閉眼困難、背心下壓瘡等,但經過對癥處理后均治愈具有可調節性,該方法適合各級醫院應用特別是經濟落后及醫療水平欠佳的地區,它具有普遍性推廣。

綜上所述,結合我院的臨床實踐經驗,鑒于在骨折對位良好且無寰椎橫韌帶損傷的II型齒狀突新鮮骨折治療中,Halo-vest架治療Ⅱ型新鮮OF創傷小、安全、縮短住院時間、減少經濟費用和隨訪結果顯示良好的中遠期療效且有利于生理性的頸椎功能恢復,最大限度的保存頸椎功能。Halo-vest架對于無寰椎橫韌帶損傷骨折對位良好的II型齒狀突新鮮骨折的病人是個不錯的選擇。

表1 A、B兩組病例特點、受傷方式

表2 兩組手術時間、出血量、平均住院時間、骨折愈合時間對比

表3 兩組并發癥比較(例數%)

表4 兩組術后頸椎屈曲、旋轉活動畢竟(度°, )

表4 兩組術后頸椎屈曲、旋轉活動畢竟(度°, )

組別 N 術后1周 術后1個月 術后3個月 術后6個月 術后9個月 術后12個月A組 11 屈曲 1.22±0.87 1.35±0.72 1.48±0.31 31.47±1.85 33.68±1.74 38.72±2.47旋轉 1.04±0.77 1.28±0.59 1.35±0.83 62.18±5.72 65.54±6.11 67.14±4.87 B組 38 屈曲 10.12±3.03 11.14±7.18 19.22±6.77 21.35±3.13 22.59±2.31 23.04±5.05旋轉 27.19±6.47 31.82±5.25 32.19±3.67 33.49±6.53 35.87±7.05 37.47±3.36

表5 兩組VAS、NDI評分比較(分, )

表5 兩組VAS、NDI評分比較(分, )

組別 N 術前 術后1周 術后1個月 術后3個月 術后6個月 術后9個月 術后12個月A 組 11 VAS 5.92±0.65 6.87±0.75 5.18±0.37 4.36±0.52 1.02±0.21 0 0 NDI 43.75±3.36 42.59±1.65 32.46±2.36 27.92±1.82 5.45±0.86 3.66±0.73 2.77±0.12 B 組 38 VAS 5.87±0.59 1.85±0.73 1.42±0.36 1.22±0.27 1.18±0.21 1.08±0.36 1.02±0.23 NDI 42.68±3.59 17.66±2.36 13.46±2.36 9.87±1.72 8.35±1.34 7.78±1.23 6.12±1.08