河北三河老辛莊磚室墓的年代及相關問題研究

沈 曄

(山西大學 歷史文化學院,山西 太原 030006)

2016年7月,河北省三河市黃土莊鄉老辛莊村發現了兩座古墓葬,其中M1為帶墓道的磚室墓,M2為沒有墓道的磚壙墓。兩墓相距僅1.7米,出土隨葬品的種類、形制相近,應屬同一時期。由于未發現墓志等紀年材料,簡報根據墓葬形制和出土器物判定墓葬年代為金代中晚期[1]。

筆者以為,老辛莊墓葬的形制較為簡單,時代特點并不鮮明,雖然出土的年代最晚的銅錢為“大定通寶”,但其僅能說明墓葬年代不會早于“大定通寶”始鑄的大定十八年(1178),無法據此直接確定墓葬年代為金代。墓葬年代的判定,還需要對出土器物作更全面的分析。老辛莊墓葬出土隨葬品的種類較為豐富,以瓷器、陶器、銅器為主,還有少量銀器、骨器、木器、玉器等,其中瓷器和陶器的數量最多,年代特征也較為突出,故本文主要從這兩方面展開討論。

一、瓷器分析

老辛莊墓葬共出土瓷器11件,有碗、瓶、罐等,其中M2僅出土1件青釉蓮瓣紋碗,其余均出自M1。從瓷器造型和紋飾來看,屬于常見的龍泉窯、景德鎮窯和磁州窯產品,類似器物在墓葬、窖藏、窯址中多有發現,通過對比分析可以大致確定老辛莊墓葬的年代。

白地褐花碗,即簡報中的A型瓷碗,出土1件,編號M1∶2,敞口,圓唇,弧腹,圈足(圖一,1)。內壁施滿釉,外壁施釉不到底,釉色白中泛黃。內壁繪兩周環線,內底點綴圖案,均為褐彩。這類內壁用墨線繪出雙圈,并在圈內墨書文字或繪抽象圖案的瓷碗或瓷盤,在元代磁州窯窯址中較為常見,如觀臺窯Y8∶9(圖一,2)[2]、臨水窯H5∶15(圖一,3)[3]等。在河北、北京等地的元代遺址、墓葬中也極為常見,如河北霸州元代碼頭 84BC∶186(圖一,4)[4]、涿州元代壁畫墓M1∶19(圖一,5)[5],北京平谷河北村元墓M2∶4(圖一,6)[6]等。

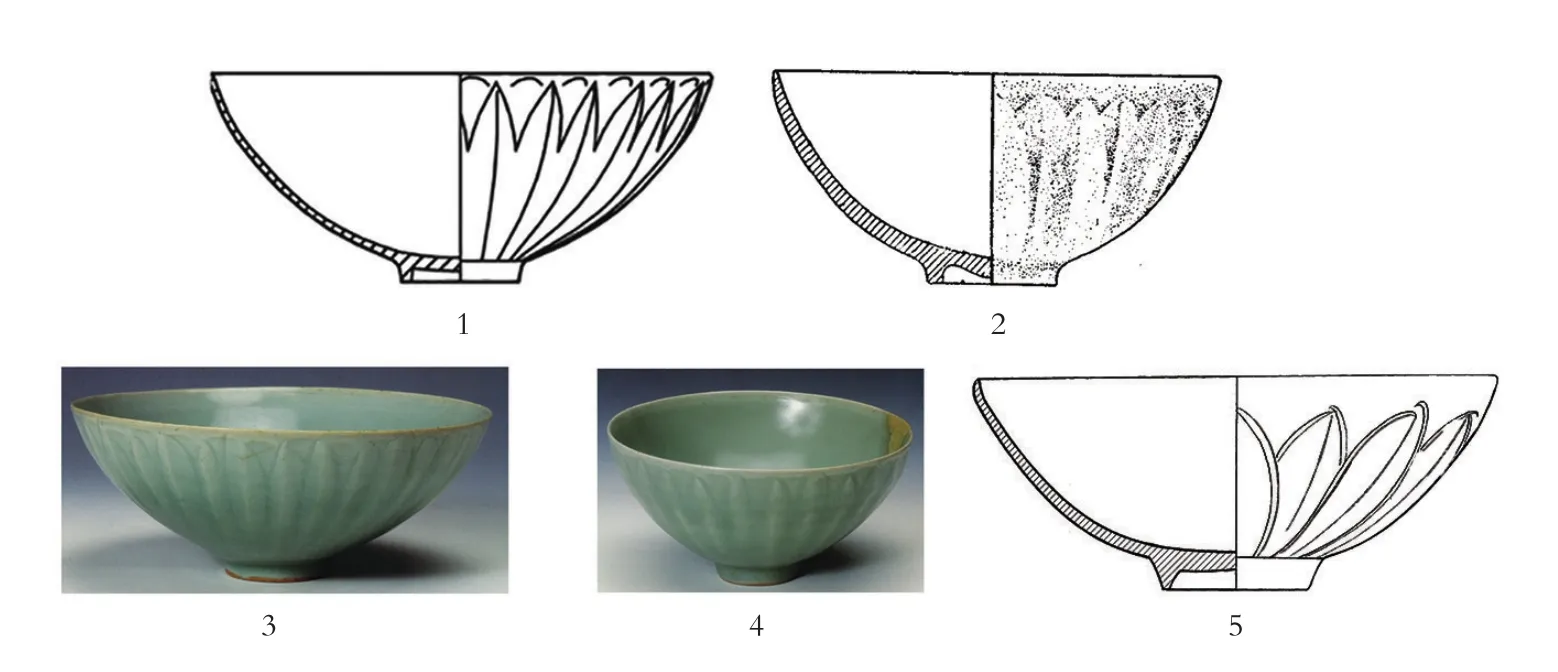

青釉蓮瓣紋碗,即簡報中的B型瓷碗,出土2件,編號 M1∶6、M2∶1,造型相同,敞口,弧腹,圈足,外壁刻蓮瓣紋(圖二,1)。通體施青釉,圈足露胎處呈朱紅色,足底臍心。此類瓷碗在龍泉窯窯址中有所發現,如龍泉大窯乙區南宋后期Y2②∶22(圖二,2)[7]。墓葬出土數量較多,除簡報中提到的浙江麗水南宋德祐元年(1275)葉夢登妻潘氏墓(圖二,3)[8]外,還見于浙江海寧南宋咸淳七年(1271)朱伯康墓[7]64—65、衢州南宋咸淳十年(1274)史繩祖夫婦墓(圖二,4)[9]等。此外,四川遂寧金魚村南宋一號窖藏也出土了6件龍泉窯敞口弧腹蓮瓣紋碗(圖二,5),但蓮瓣較大,分布較為疏闊[10]。從紀年材料看,蓮瓣紋碗主要流行于南宋末年,尤其集中在13世紀70年代,此時老辛莊所在區域早已被蒙古占領,屬于元朝統治范圍,故老辛莊墓葬出土的這2件瓷碗的年代應屬元代而非金代。

圖一 白地褐花碗對比

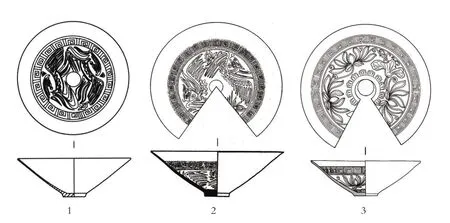

印花斗笠碗,即簡報中的C型Ⅰ式碗,出土2件,編號M1∶8、M1∶17,形制基本相同,敞口,斜直壁,假圈足,平底,內壁中間模印雙鳳紋,外飾一周雷紋(圖三,1)。簡報介紹其通體施“青釉”,但未發表器物照片,從其造型來看,應是典型的景德鎮窯青白瓷,在湖田窯等窯址中較為常見[11]。斗笠碗(盞)在北宋時期已經出現,但與老辛莊出土瓷碗造型相同且模印圖案風格類似者主要見于南宋中晚期,如湖北武漢南宋嘉定六年(1213)任晞靖墓出土的2件影青雙鳳紋斗笠碗(圖三,2)[12],四川遂寧金魚村南宋一號窖藏91SJJ∶334(圖三,3)[10]等。

圖二 青釉蓮瓣紋碗對比

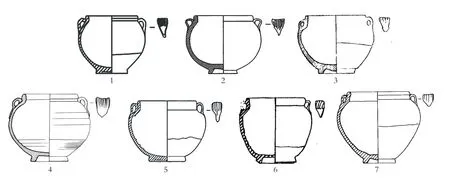

醬釉雙系罐,出土1件,編號M1∶15,直口方唇,矮直領,溜肩,鼓腹下收,圈足外撇,肩部堆貼扁葉形系(圖四,1)。內壁施滿釉,唇部無釉,外壁施半釉,露胎處呈淺褐色。此類瓷罐在元墓中出土較多,如河北三河高樓元墓 M5∶6(圖四,2)[13]、三河張白塔元墓74SZM1∶4(圖四,3)[14]、徐水西黑山墓地M10∶12(圖四,4)[15]、霸州任水村元墓 M3∶3(圖四,5)[16],以及山東濟寧泰定元年(1324)張楷墓M1∶3(圖四,6)[17]等。在觀臺窯址第四期前段Y8火②發現過類似的黑釉雙耳罐(圖四,7)[2],故 筆 者 推測,河北地區出土的這類瓷器可能屬磁州窯產品。

雞腿瓶,出土2件,編號M1∶19、M1∶29,小口,平唇,束頸,溜肩,長弧腹,肩部以下飾弦紋,小平底(圖五,1)。類似的雞腿瓶在元代墓葬中多有發現,如北京皇慶二年(1313)鐵可墓M1東∶1(圖五,2)[18]、石景山區劉娘府元墓M1∶1[19](圖五,3),河北徐水西黑山墓M9∶1(圖五,4)[15]等。

綜上可知,老辛莊墓葬出土瓷器主要為磁州窯、龍泉窯及景德鎮窯產品。瓷器年代雖略有先后,但主要集中在公元1270年以后,最晚可到元代晚期,故筆者認為,墓中出土瓷器年代應為元代。

圖三 印花斗笠碗對比

圖四 醬釉雙系罐對比

二、陶器分析

圖五 雞腿瓶對比

老辛莊M1、M2均出土了一組陶明器,造型、組合及數量幾乎完全相同,包括短頸罐5件、提梁罐2件、盆2件以及五鋬釜、高柄燈盞、杯、盞、缽各1件(圖六,1)。

類似的陶明器組合在鄰近廊坊的北京地區元代墓葬中十分常見。實際上,遼金時期北京地區就已經流行在墓葬中隨葬成組的陶明器,如龍泉務遼墓出土了成組的執壺、罐、盆、釜、鏊子、缽、剪刀等[20]。到了元代,北京地區墓葬中仍然有較為固定的陶明器組合,但與遼金時期相比,器物種類產生了一些變化,包括罐、帶鋬釜、提梁罐、盆、杯、燈等,見于張弘綱墓[18]、鐵可墓(圖六,2)[18]、劉娘府元墓(圖六,3)[19]、豆各莊元墓(圖六,4)[21]等。其中,盆、罐、帶鋬釜等延續了遼金時期的陶器類型,同時出現了高柄燈、提梁罐、杯等新器型,執壺、剪刀、鏊子等基本消失不見。從陶器造型及組合看,老辛莊墓葬與北京地區元墓出土者較為接近,故陶器的年代應為元代。

圖六 陶明器組合對比

三、余 論

由前文分析可知,雖然老辛莊兩座墓葬出土的印花斗笠碗等部分隨葬品年代相對較早,但大部分器物的年代集中在元代,故兩座墓葬應為元墓而非金墓。

目前,河北北部地區元代墓葬發現較多,主要集中于廊坊地區,如上文提到的三河高樓元墓[13]、張白塔元墓[14]等,與鄰近的北京地區的元墓在墓葬形制、葬俗及隨葬品的種類、組合方面具有較強的一致性。

從墓葬形制來看,老辛莊M1為方形磚室墓,此形制在北京地區的元墓中較為常見,如密云元代壁畫墓[22]、石景山區射擊場M68[23]等,均在墓室北側設棺床。老辛莊M2為不帶墓道的磚壙墓,建造方法是先挖一豎穴,再用磚砌出四壁,待墓主入葬后用磚疊澀收頂,墓葬形制簡單,規模也較小,墓主采用火葬。類似形制在北京地區元墓中也有發現,如海淀區大有莊村M16、崇文區琉璃井M20[24]等,均為火葬墓。

從出土器物來看,老辛莊兩座墓葬的隨葬品以瓷器和陶器為主,瓷器包括磁州窯、龍泉窯和景德鎮窯產品,陶器則為成套的小型明器組合。謝明良曾對北方部分元墓出土陶器進行過區域性觀察,并指出,在北京地區的元墓中,除成組的小型陶明器之外,亦常出土北方磁州窯系、鈞窯系瓷器以及南方景德鎮窯的青白瓷和龍泉窯的青瓷[25]。據筆者觀察,廊坊地區發現的元墓與北京地區具有較強的一致性,隨葬瓷器也是以磁州窯和鈞窯產品為主,但以往較少發現龍泉窯青瓷與景德鎮窯青白瓷,也沒有發現過陶明器組合。老辛莊兩座元墓出土的陶瓷器中,除未發現鈞窯瓷器外,其余均和北京地區元墓隨葬陶瓷器的情況相同。

總體來看,老辛莊元代墓葬的形制并非是廊坊地區之前發現較多的圓形磚室墓,而是北京地區較為常見的方形磚室墓和小型磚壙墓;墓中出土以往廊坊元墓中少見但北京地區元墓中常見的景德鎮窯、龍泉窯瓷器以及陶明器組合,這不僅填補了河北北部地區元代墓葬資料的空白,還進一步說明河北地區北部與北京地區確實有共同的喪葬習俗,可以歸入同一個墓葬文化區域。

圖七 仿古銅器組合對比

值得注意的是,老辛莊兩座墓葬中各出土了一組仿古青銅器,包括1件銅爐和2件銅壺(圖七,1、2),而類似的器物組合在鄰近地區的元代墓葬中有較多發現,且材質多樣。如廊坊市安次縣大伍龍村發現的兩座元墓中[26],M1出土了泥質黑陶的一爐二瓶(圖七,3),M2出土了2件銅瓶(貫耳壺)和1件鎏金鐵爐(圖七,4)[27]。北京宣武區先農壇元代M3出土有影青瓷質的一爐二瓶[24]。一爐二瓶的器物組合在宋元時期較為常見,《元史·祭祀志五》中有“其牲齊器皿之數……陶器三,瓶二、香爐一”[28]的祭祀禮制規定,表明在元代的祭器使用中,“三供”模式已經相當普遍。袁泉曾對新安沉船出水的仿古爐瓶的類型和組合進行探討,并對宋元時期爐瓶組合的用途與性質進行了深入研究,她指出,宋元時期墓中發現的這種器物組合應與供祭有關,即文獻和考古發現中常提到的“香花供養”[29]。從器物組合和形制來看,老辛莊墓葬出土的一爐二壺與廊坊大伍龍村元墓及北京先農壇元代M3出土的一爐二瓶相近,可能也是供祭之器,其中銅壺應是用于插花的花瓶。老辛莊墓葬一爐二瓶銅器組合的出土,有助于我們廓清元代仿古銅器的特征和性質,對研究元代仿古青銅器具有重要意義。

附記:本文在寫作過程中得到了山西大學郝軍軍副教授的指導,謹此致謝!

[1]廊坊市文物管理處.河北三河老辛莊金代磚室墓清理簡報[J].文物春秋,2017(6).

[2]北京大學考古學系,河北省文物研究所,邯鄲地區文物保管所.觀臺磁州窯址[M].北京:文物出版社,1997:70.

[3]邯鄲市文物保護研究所,峰峰礦區文物保管所.河北邯鄲臨水北朝至元代瓷窯遺址發掘簡報[J].文物,2015(8).

[4]苑曉光,陳卓然.霸州元代碼頭遺址[J].文物春秋,2003(3).

[5]河北省文物研究所,保定市文物管理處,涿州市文物保管所.河北涿州元代壁畫墓[J].文物,2004(3).

[6]北京市文物研究所.北京平谷河北村元墓發掘簡報[J].文物,2012(7).

[7]浙江省輕工業廳.龍泉青瓷研究[M].北京:文物出版社,1989.

[8]浙江省博物館.浙江紀年瓷[M].北京:文物出版社,2000.

[9]衢州市文管會.浙江衢州市南宋墓出土器物[J].考古,1983(11).

[10]成都文物考古研究所,遂寧市博物館.遂寧金魚村南宋窖藏[M].北京:文物出版社,2012.

[11]江西省文物考古研究所,景德鎮民窯博物館.景德鎮湖田窯址:1988—1999年考古發掘報告[M].北京:文物出版社,2007.

[12]湖北省文物管理委員會.武昌卓刀泉兩座南宋墓葬的清理[J].考古,1964(5).

[13]廊坊市文物管理處,三河市文物管理所.河北三河高樓元代墓群發掘簡報[J].文物春秋,2015(5).

[14]河北省文物研究所,河北大學歷史系,三河縣文物保管所.河北三河縣遼金元時代墓葬出土遺物[J].考古,1993(12).

[15]南水北調中線干線工程建設管理局,河北省南水北調工程建設委員會辦公室,河北省文物局.徐水西黑山金元時期墓地發掘報告[M].北京:文物出版社,2007.

[16]廊坊市文物管理處.霸州市任水村元代墓群清理簡報[J].文物春秋,2015(3).

[17]濟寧市博物館.山東濟寧發現兩座元代墓葬[J].考古,1994(9).

[18]北京市文物研究所.元鐵可父子墓和張弘綱墓[J].考古學報,1986(1).

[19]北京市文物研究所.北京石景山區劉娘府元墓發掘簡報[J].考古,2014(9).

[20]北京市文物研究所.北京龍泉務遼金墓葬發掘報告[M].北京:科學出版社,2008.

[21]北京市文物研究所.北京地區發現兩座元代墓葬[C]//北京市文物研究所.北京文物與考古:第三輯.北京:北京市文物研究所,1992:219—223.

[22]張先得,袁進京.北京市密云縣元代壁畫墓[J].文物,1984(6).

[23]北京市文物研究所,石景山區文物管理所.北京射擊場工程考古發掘報告[M]//北京市文物局,北京市文物研究所.北京奧運場館考古發掘報告.北京:科學出版社,2007:474—674.

[24]黃秀純,雷少雨.北京地區發現的元代墓葬[C]//北京市文物研究所.北京文物與考古:第二輯.北京:北京燕山出版社,1991:219—248.

[25]謝明良.北方部分地區元墓出土陶器的區域性觀察:從漳縣汪世顯家族墓出土陶器談起[C]//謝明良.中國陶瓷史論集.上海:生活·讀書·新知三聯書店,2019.

[26]廊坊市文物管理所,安次縣文物管理所.廊坊市安次縣大伍龍村元代墓清理簡報[C]//河北省文物研究所.河北省考古文集:3.北京:科學出版社,2007:280—290.

[27]張兆祥.廊坊文物[M].北京:開明出版社,2001:106,108—109.

[28]宋濂.元史:卷七十六:祭祀志五[M].北京:中華書局,1976:1893.

[29]袁泉.新安沉船出水仿古器物討論:以爐瓶之事為中心[J].故宮博物院院刊,2013(5).