左江花山巖畫:從歷史走向未來

正值南國荔枝飄香的時節,我來到南寧市云景路,拜訪廣西民族問題研究中心原主任覃彩鑾先生,站在我面前的是一位高個子、古銅色臉龐、穿著T恤衫、精神矍鑠的壯家漢子,很難想象他就是獲得“廣西優秀專家”、享受國務院政府特殊津貼、廣西壯學學會會長、年近七旬的壯學資深專家。覃先生生于1950年,廣西柳江人,1977年7月北京大學歷史系考古專業畢業,分配到廣西博物館文物工作隊從事考古工作,1986年調入廣西壯族自治區民族研究所。多年來,覃先生運用考古學、民族學和歷史學等多學科的理論和方法,對左江花山巖畫、壯族干欄文化、廣西民族關系、廣西開發史等領域進行深度研究,先后完成國家社會科學基金項目“珠江流域中上游地區盤古文化保護”“駱越文化研究”系列課題的研究,并取得重要突破,受到國內外學術界的關注與好評。其中《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》(與人合著)被認為是左江花山巖畫文化景觀入選世界文化遺產的奠基石。我的采訪,就從左江花山巖畫申遺談起……

考察:左江花山巖畫從歷史走來

先生把我帶到廣西民族研究中心六樓的科研成果展覽室,介紹說:“左江花山巖畫位于廣西西南部左江流域,從20世紀50年代起,學者們先后對左江巖畫進行過多次調查與研究。其成果發表在各類學術著作上。”

因為好奇,也因為要了解情況,于是我問:“改革開放以來,有關部門多次組織左江流域巖畫考察,那么,規模最大、影響最廣、取得成果最多的是哪一次呢?”

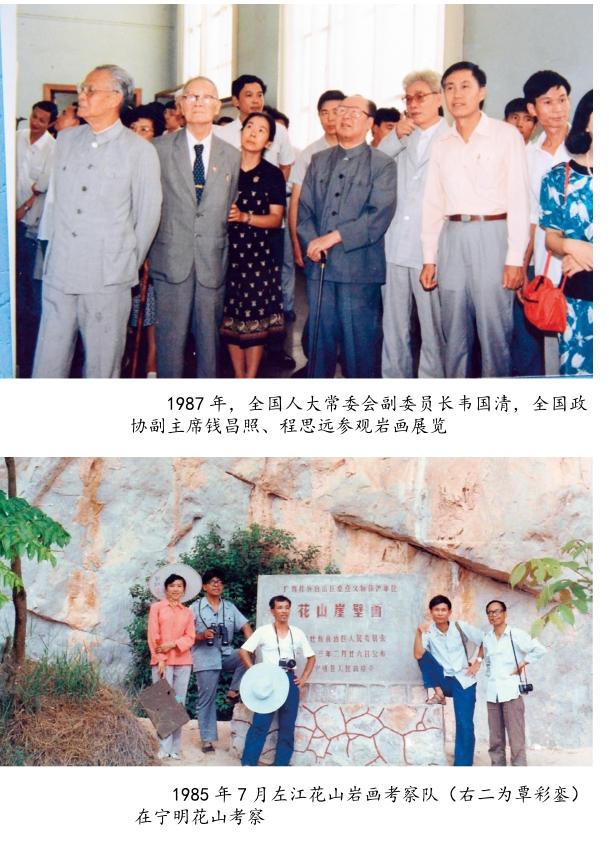

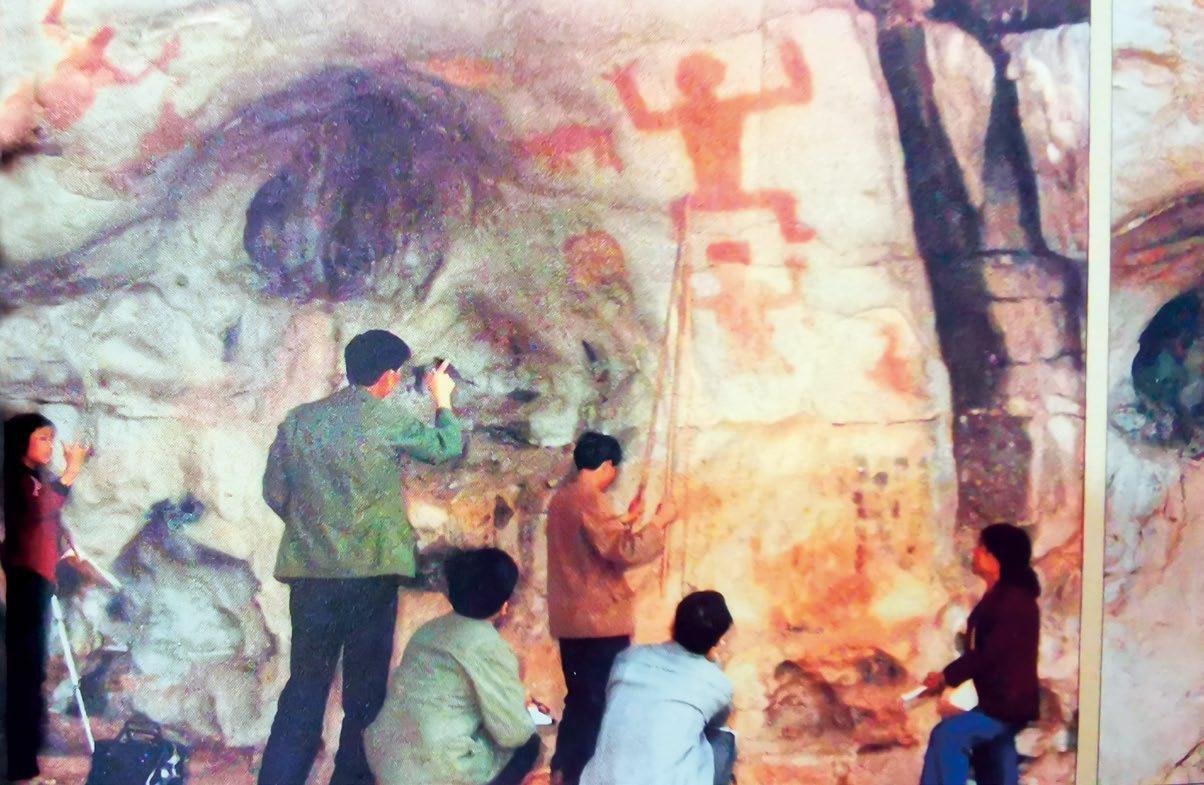

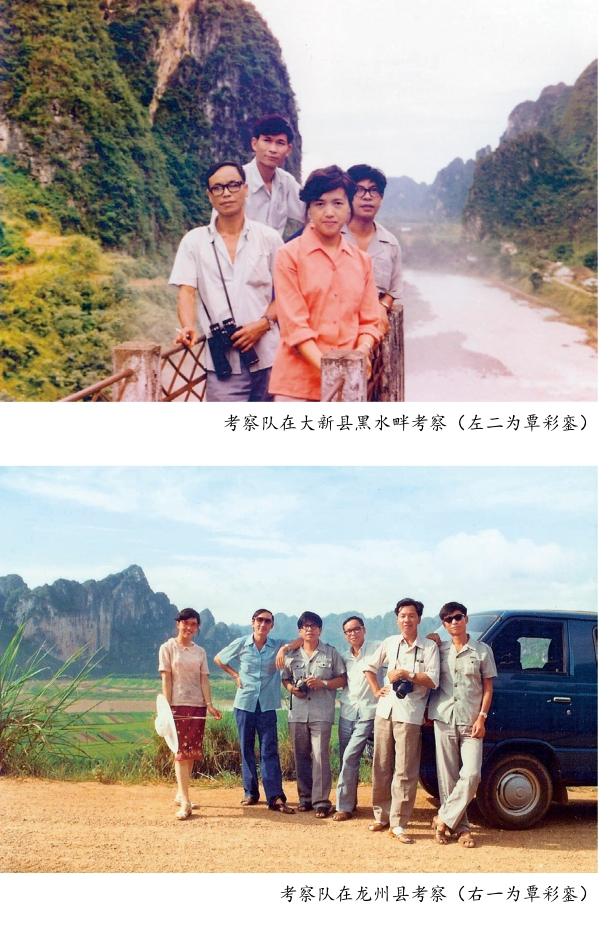

先生略為思索,便如數家珍,娓娓道來:“1985年6月,為了解開左江流域花山巖畫之謎,自治區民委領導決定組織多學科專家對左江流域花山巖畫進行全面考察和深入研究,具體考察工作由廣西民族研究所負責,由民委提供經費保障。當時我還在廣西博物館文物工作隊工作,因為左江花山巖畫的考察與研究屬于民族考古專業范疇,無論是田野調查還是巖畫的研究,都需要運用考古方法。因此,自治區民委把我借調到廣西民族研究所,參加左江花山巖畫考察工作。考察隊由時任廣西民族研究所常務副所長、黨支部書記梁友壽任隊長,覃圣敏任常務副隊長,主要成員有我和民族研究所盧敏飛、劉建平及從南寧化工廠借調來的攝影家李桐、廣西民族工藝研究所借調來的美術工藝師喻如玉。根據自治區民委領導的指示和要求,我們的首要任務就是要摸清左江流域花山巖畫的數量與分布情況。針對以往多屬局部調查的局限,我們采取了全面普查的方法進行調查。一方面,要對沿江兩岸的崖壁進行地毯式搜索,同時還要對左江及其支流6公里的山崖進行調查。我主要是負責對調查發現的巖畫畫面、周圍環境及畫面圖像進行詳細描述和記錄,并負責對美術師臨摹的畫面圖像進行校正,確保臨摹圖像的準確性。考察隊出發時正值七月酷暑時節,我們租借了一艘當地的撈沙船,從左江源頭的龍州河段開始,沿著左江及江岸附近進行全面深入的調查,對每一處畫面的每一個圖像以及所在山體位置進行詳細記錄。僅寧明花山巖畫的調查、記錄、拍攝和圖像臨摹,就用了整整8天時間,對畫面上的數千個圖像進行細致觀察和臨摹。我們冒著烈日酷暑艱苦跋涉,歷時3個多月,對沿江每一座山崖和每一處畫面進行深入調查,共發現了79處巖畫(其中江岸附近發現12處),終于摸清了左江流域巖畫的數量與分布情況,而且取得了一套完整、珍貴的巖畫資料(包括巖畫圖像臨摹圖、文字記錄和影像照片)。考察結束后,在師兄覃圣敏的帶領下,經過深入研究,寫出了《廣西左江流域崖壁畫考察與研究(初稿)》。1985年11月,在自治區政府副主席張聲震的直接領導下,邀請全國巖畫、考古、歷史和藝術界著名專家60多人,在南寧召開廣西左江流域崖壁畫考察暨學術研討會,一方面對考察隊提交的《廣西左江流域崖壁畫考察與研究(初稿)》進行討論;另一方面對左江花山巖畫的相關問題進行探討。而后,由張聲震副主席親自率領與會專家,深入寧明、崇左、龍州對左江巖畫開展綜合考察。所以說,這次考察的時間跨度最長,參與人數最多,收集資料最全面、最翔實,科研成果最豐碩,是對左江花山巖畫調查和研究最系統、最深入、最全面、最權威的一次。”

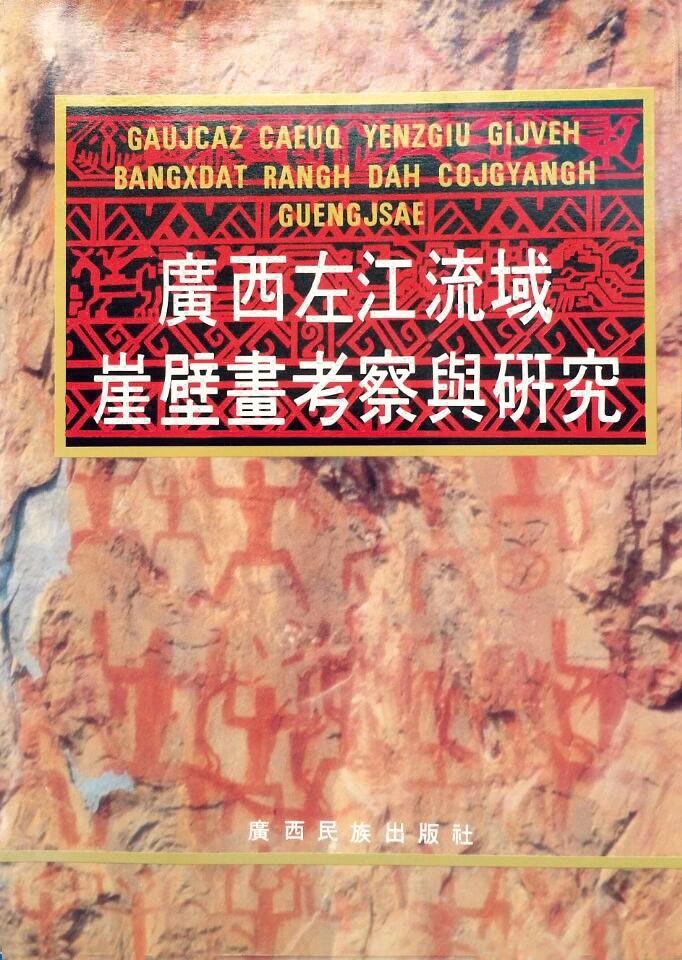

先生說完,請我坐了下來,順手遞來一本書——《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》。我稍微翻閱了一下,多是考古方面的專業研究,于是對先生說:“這本厚實的專業著作,也許要仔細看幾天才能看出個大概,您能否簡要地介紹一下?”

先生笑了:“《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》是一本集考古學、民族學、歷史學、地質學及化工學等方面知識于一體的綜合性學術著作,全書18章,36萬多字,圖版用原色臨摹(赫紅色),全部是這次考察時拍攝和臨摹的,由于用彩色版印刷,至今仍然保存完好、形象逼真,甚是精美。”

“這次綜合考察,取得了哪些新突破?”我有些著急地問。

先生沒有直接回答我的問題,而是站了起來,從展覽柜里取出《廣西民族研究》刊物1987年第2期,指著其中一篇文章對我說:“那年,當我們按照自治區政府、自治區民委領導的指示和要求,完成了《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》書稿的撰寫之后,張聲震副主席指示我們,立即寫一篇濃縮此次考察與研究取得突破性成果的論文,讓有關部門和讀者了解這次考察與研究對破解花山之謎取得的成果,了解左江花山巖畫在我國乃至世界巖畫中的重要地位和學術價值。于是,我連夜奮戰,因為有前期撰寫的書稿作基礎,所以很快就寫出《廣西左江流域崖壁畫簡論》一文,在《廣西民族研究》刊物上發表,果然產生了良好的社會效應。”

見我在做速記,先生停頓了一會兒,接著說:“由自治區民委發起,后由自治區人民政府領導組織的廣西左江流域崖壁畫考察與研究工作,取得了重大突破。歸納起來,主要有三個方面:一是摸清了左江流域崖壁畫的數量和分布,取得了一套完整的巖畫資料。經過實地調查核實,左江流域崖壁畫共有79個點178處280組,其中寧明縣8個點,龍州縣21個點,原崇左縣28個點,扶綏縣21個點,大新縣1個點。每個巖畫點和畫像都做了詳細記錄、臨摹和拍攝。因此,經過這次調查后,再也沒有單位和學者組織大規模的調查。后來學者們的研究主要是依據這次的調查資料。

“二是確定或解決了左江花山巖畫的年代、作畫民族和巖畫性質等問題。因為在此之前,對于左江花山巖畫的繪制年代,可謂眾說紛紜,而且缺乏斷代的科學依據。在左江流域巖畫中,以寧明縣花山巖畫規模最大、圖像最多、畫像最密集,是迄今我國乃至世界上發現的面積最大、圖像最多的一處巖畫,堪稱是左江巖畫的代表作,故把左江巖畫統稱為‘花山巖畫,也是左江花山巖畫研究的重點。這次綜合考察,我們采用考察學的斷代方法,根據巖畫中年代明確的典型器物圖像,如羊角鈕鐘、環首刀、扁莖劍、銅鼓等,與嶺南地區考古發現的同類器物的比較,同時采集巖畫殘留的木樁、石鐘乳標本進行碳十四年代測定。最后確認左江花山巖畫的創作年代上限為距今2370年,下限為距今2135年,即始于戰國時期,止于東漢。作畫年代確定后,作畫民族便可迎刃而解了,即根據史籍記載,作畫者是當時在此生息繁衍的壯族先民駱越人。巖畫使用的顏料是當地盛產的赤鐵礦粉,并加入動植物膠。由于赤鐵礦具有很強的穩定特性,加上石灰巖具有很強的吸水性,所以巖畫繪制后,能保持經久不褪。巖畫的圖像,可分為人物、器物和動物三大類,其中人物占全部圖像的88.5%,正身人像基本形態均是兩手向兩側平伸,曲肘上舉,雙腳平蹲,屈膝向下,形態作舞蹈狀,并且左江流域各處巖畫的人物圖像形態大同小異。根據壯族民間保留的銅鼓舞和螞節活動習俗,我們認為,古代駱越族不畏艱險攀爬到陡峭的懸崖上繪制規模如此宏大的巖畫,絕不是為了藝術欣賞,應是與其生存攸關、祈求生產豐收而迸發出不畏艱難的勇氣和力量。因而,巖畫上舉手蹲足作舞蹈狀的人物圖像,應是當時駱越人舉行盛大祭祀儀式,眾人在祭師或部落首領的率領下一同跳擬蛙舞(蛙崇拜)的形象反映。畫面上的銅鼓、羊角鈕鐘、銅鈴等器物,則是集體舞蹈的伴奏樂器。可以說,花山巖畫是駱越文化繁榮發展的歷史畫卷。

“三是揭示了左江花山巖畫的歷史文化價值和現實價值。無論是從文化人類學、民族歷史學的學科理論發展來看,還是從振興壯族傳統文化、推動中華民族優秀文化繁榮發展來看,花山巖畫都有巨大的歷史和文化價值。花山巖畫是古代駱越文化藝術的瑰寶,在我國乃至世界巖畫藝術園地里,也是一枝風韻獨具的藝術奇葩,是壯族源遠流長的歷史見證。歷史上,由于駱越分布的嶺南西部地區,地方僻遠,關于駱越創造的文化,歷代史籍少有記載,后人知之不多。左江花山巖畫是駱越人民留下的珍貴歷史文化遺產,為我們研究和揭示壯族及其先民的歷史和璀璨文化面貌提供了重要的形象資料。所以說,駱越文化是壯族文化之根,壯族文化是駱越根祖文化的傳承與發展。通過花山巖畫的研究,我們厘清了駱越民族與壯民族的聯系,還原了壯族先民早期的活動軌跡,用事實證明花山巖畫及其所在的左江流域是駱越文化的重要根祖地,是壯族文化的發祥地之一。

“以上三個方面,是對左江花山巖畫研究的重大突破,也是我們主要的學術貢獻,得到了學術界的普遍認可,對后來的研究者具有啟迪和參照作用,他們不僅采用了我們的調查資料,也認定了我們對作畫年代、民族和巖畫性質的斷定。需要指出的是,這次考察和研究,我們雖然歷盡艱辛,但也獲得了諸多收獲,政府也給予了我們諸多榮譽:一是確立了我們在左江花山巖畫研究中的重要地位;二是《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》一書獲得廣西社會科學研究優秀成果二等獎;三是我和圣敏師兄都是享受國務院政府特殊津貼專家,我還獲得“廣西壯族自治區優秀專家”稱號。

聽了這番介紹,我激動起來:“先生的介紹,使我看到花山巖畫從歷史走向未來的磅礴氣勢,讓我更加深入地了解壯族悠久的歷史、遠古的文明和燦爛的文化。那么,花山巖畫除了學術價值和歷史價值外,是否也有較高的藝術價值呢?”

這一問,把先生給逗笑了:“當我講花山巖畫學術價值和歷史價值時,并沒有否認花山巖畫自身具有的藝術價值啊!其實,花山巖畫人物有正面有側面,大都雙手高舉過頭,雙腿半蹲,規模大,數量多,分布密集,保存完好,為國內罕見、為世界矚目。左江流域在秦以前屬于駱越人的家園;秦統一嶺南后設置桂林、南海和象郡,左江流域大部分屬象郡地,小部分屬桂林郡地;秦末,南海郡龍川縣縣令趙佗代理南海郡尉后建立南越國,自稱‘南越武王,左江流域一帶為南越國的屬地。漢元鼎六年(公元前111年),漢武帝平定了南越國。東漢時期,左江流域仍屬郁林郡。從歷史脈絡看,花山巖畫繪制時期,左江流域屬我國中央王朝管轄,與中原地區關系密切,中原文化對左江花山巖畫產生深刻影響。而左江花山巖畫采用色彩平涂法繪制,人物和動物圖像呈剪影式,比例協調,形象生動,風格豪放,繪畫藝術高超,這正是花山巖畫的藝術價值所在。2015年廣西戲劇院壯劇團創作的歌舞劇《花山鼓舞》,以花山情懷為序,分為源生、交融、澤恩、福佑四個篇章,再現了駱越古風,演繹了壯族先人神秘的生命密碼。《花山鼓舞》一經演出,產生了巨大的轟動效應。因此,花山巖畫具有永恒的藝術價值,是壯鄉的藝術瑰寶。”

先生說完,從包里取出一個光碟遞給我:“這是我珍藏的廣西戲劇院壯劇團創作的歌舞劇《花山鼓舞》,現送給你,看了這個光碟,你一定有很大收獲!”

將珍貴的禮物接到手中,我的心被先生的誠摯情感深深地感動著。

申遺:花山巖畫從左江走向世界

2016年7月15日,在土耳其伊斯坦布爾召開的第40屆聯合國教科文組織世界遺產大會上,廣西左江花山巖畫文化景觀成功登上世界文化遺產名錄。為此,我問先生:“作為研究花山巖畫的主要專家之一,您對花山巖畫成功申遺有什么感想?”

先生說:“花山巖畫是廣西獲得的第一處世界文化遺產,也是我國獲得的第一處巖畫類世界文化遺產。花山巖畫文化景觀成功列入世界文化遺產名錄,具有兩個不同凡響的意義:一是標志著花山巖畫從此不再僅僅是壯族先民創造的文化遺跡,更是世界人民共同擁有的文化瑰寶;二是標志著中國巖畫類申遺工作實現了零的突破,標志著自治區黨委、自治區人民政府提出的建設民族文化強區、實現民族文化振興奮斗目標實現了新的跨越。”

我又問:“花山巖畫從1985年11月自治區人民政府召開廣西左江流域崖壁畫考察暨學術研討會開始,到2016年7月申遺成功,跨越2個世紀,歷時31載。那么,花山巖畫從研究到申遺成功,分為哪些不同的階段?”

先生說:“申遺是世界文化保護與傳承的最高等級,有聯合國支持,由聯合國教育、科學及文化組織(簡稱“聯合國教科文組織”)負責執行,以保存對全世界人類都具有杰出普遍性價值的自然或文化處所為目的,是一項國際公約。按照規定的程序,申遺工作分為三個階段:一是申報的項目必須要列入國家文物局設置的世界遺產預備名單,提交聯合國教科文組織世界遺產中心;二是在聯合國教科文組織世界遺產中心受理后,委托國際古跡遺址理事會(ICOMOS)現場考察評估;三是在聯合國教科文組織世界遺產委員會召開的世界遺產大會上進行審議,決定是否同意列入世界遺產名錄。申遺工作從來只有華山一條路,必須一步一個腳印、一層一個關卡地闖,接受各種考驗,迎接各種挑戰。面對申遺這一世界性難題,自治區黨委、自治區人民政府始終站在世界申遺工作的前沿,分三步扎實推動這項跨世紀工程。”

“啊,分三步推動?!”

“第一步是由自治區文化廳牽頭,自治區民委等部門參加,以《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》等研究成果為基礎,集中力量對‘花山巖畫與壯族文化進行論證,進一步拓展和深化花山巖畫作為世界性文化遺產的價值研究。第二步是全面實施花山巖畫的文物保護工程,根據專家的意見,結合左江流域實際,自治區黨委、自治區人民政府從2005年起,組織有關方面專家對花山巖畫進行多學科聯合攻關,分三期完成花山巖畫本體保護工程,相關技術成果申請了國家專利,花山巖畫也成為全國乃至世界巖畫保護的典范工程。在此基礎上,自治區人民政府先后頒布實施了《廣西壯族自治區左江巖畫保護辦法》《寧明花山巖畫保護總體規劃》《左江花山巖畫文化景觀保護管理總體規劃》等地方性法規和政策,為有效保護花山巖畫提供了法律保障。第三步是正式啟動申遺工程,在國家文物局等有關部門的關心支持下,全區集中力量,先后建成左江花山巖畫文化景觀展示中心、寧明花山巖畫展示中心和寧明、龍州、江州、扶綏四縣(區)監測預警、標識、導覽三大系統以及寧明花山巖畫、龍州棉江花山巖畫、江州區萬人洞山巖畫等一批觀景展示平臺。同時,圍繞申遺開展文化宣傳交流活動,自治區先后組團赴美國和貴陽參加世界巖畫大會年會、中國巖畫展,多次赴申遺成功地學習取經;成功創作了以花山巖畫為主題的壯族巖畫大型音樂舞蹈詩劇《花山》、雜技劇《百鳥衣》,并在上海國際藝術節和國內其他地方巡演,受到國內外觀眾廣泛好評;開展‘我與花山巖畫征文和老照片征集等民眾宣傳教育活動,得到社會各界的熱烈響應,產生了良好的社會效應。可以這樣說,三階段目標分為三步走,三十年間實現三跨越,花山巖畫申遺最終走上成功道路,這是自治區黨委、自治區人民政府正確領導的結果,更是全區各級各有關部門共同努力和全區各族人民,特別是左江流域各族人民積極行動、長期保護的結果,是人民群眾集體智慧的結晶。”

“花山巖畫申遺成功,您認為關鍵環節在哪里?”

先生略微沉思,認真地說:“作為本土專家,我對花山巖畫申遺成功的關鍵環節,把握不一定到位;但國際古跡遺址理事會考察評估專家的意見,應該是最權威的。2015年10月,受聯合國教科文組織世界遺產委員會國際古跡遺址理事會的委派,印度籍巖畫專家帕薩克·敏納克什女士來到中國廣西,對左江花山巖畫文化景觀進行為期5天的現場考察評估,我作為花山巖畫首席專家,有幸參加了一系列活動。在5天的考察活動中,專家聽取了花山巖畫保護管理情況的專題匯報,實地考察了左江花山巖畫文化景觀展示中心、監測中心和檔案中心及3個遺產區,召開了利益相關者的專題座談會。通過考察,專家認為左江花山巖畫文化景觀項目整體價值高,檔案管理、環境整治、監測評估、遺產保護、遺產展示達到國際先進水平,建議將左江花山巖畫文化景觀列入世界遺產名錄。在國家文物局文化遺產研究院編制的申遺文本中,巖畫畫面文字資料和臨摹圖全部取自我們當年的調查和研究成果。作為最早參加左江流域崖壁畫綜合考察的本土專家,我為《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》這本著作能夠成為花山巖畫成功申遺的基礎性工程、系統性研究和權威性成果,感到十分榮幸和無比自豪。”

我頻頻點頭,對先生所言表示贊同。

展望:花山巖畫走上興邊富民強國之路

花山巖畫是壯鄉的藝術瑰寶,人們對其壯美贊不絕口,中外游客對其神秘驚嘆不已。改革開放以來,每年有上萬游客前來旅游和考察;入選世界文化遺產之后,每年都有10余萬中外游客慕名而來。于是,我問先生:“作為壯鄉的藝術瑰寶,花山巖畫如何進行保護和利用,以便更好地推動流域經濟建設和社會發展,更好地造福當地老百姓?”

先生說:“按照聯合國教科文組織《保護世界文化和自然遺產公約》第五條的規定,締約國應通過一項旨在使文化和自然遺產在社會生活中起一定作用,并把遺產保護納入全面規劃計劃的總政策;如該國內尚未建立負責文化和自然遺產的保護、保存和展出的機構,則建立一個或幾個此類機構,配備適當的工作人員和為履行其職能所需的手段;發展科學和技術研究,并制訂出能夠抵抗威脅該國自然遺產的危險的實際方法;采取為確定、保護、保存、展出和恢復這類遺產所需的適當的法律、科學、技術、行政和財政措施;促進建立或發展有關保護、保存和展出文化和自然遺產的國家或地區培訓中心,并鼓勵這方面的科學研究。”

“可以結合實際,具體來講嗎?”我誠懇地請求。

先生笑了:“花山巖畫從申遺成功那一刻起,就應該遵循公約的規定,從四個方面加強保護工作:一是嚴格履行世界文化遺產保護的相關法律法規,規范有序地開展保護工作,提升世界遺產地科學管理水平。重點是繼續做好遺產區監測和巖畫本體保護,以及遺產區內景觀環境和傳統村落、傳統民俗保護。二是推動花山巖畫文化創造性轉化和創新性發展。將弘揚文化遺產與滿足人民對美好生活的需要有機結合起來,打造一批花山巖畫舞臺藝術精品和優秀文化創意產品,真正打響花山品牌,讓花山巖畫走向世界。三是切實推動史學界、文物界、民族學界不斷加大對花山巖畫的調查研究力度,挖掘駱越文化的豐厚底蘊,進一步提升花山巖畫研究水平。四是推進文物合理適度利用,推動經濟社會發展,重點提升花山巖畫文化與旅游經濟發展的有機融合,切實讓世界文化遺產服務流域經濟建設,促進社會發展。”

我聽不太明白,只好又請求:“您是在公約框架下提出保護與利用大思路的,能否結合花山巖畫中具體保護和綜合利用,談具體的工作措施?”

先生說:“從花山巖畫有效保護與綜合利用的角度來看,切實需要量化四項具體工作措施:一是以花山巖畫文化景觀列入世界文化遺產名錄為契機,以花山巖畫文化景觀帶為重點,重新定位、科學規劃、合理布局花山巖畫旅游專線,確保花山巖畫文化與流域自然景觀、民俗文化體驗有機結合,不斷擴大世界文化遺產受益范圍;二是對典型巖畫點、典型組合、典型圖像的寓意和內涵、作畫顏料、繪畫工具和繪畫方法、藝術風格、突出價值等制定具體解讀方案,輔以考古發現的文物相印證,豐富其內容,生動其形象,通俗其內涵,使花山巖畫文化旅游可感可知、可看可悟,增強吸引力,提高社會效益和經濟效益;三是精心策劃,組織文學界、美術界、藝術界乃至民族文化界,利用花山巖畫文化資源開發系列文學作品、美術作品、動漫作品、卡通作品以及音樂作品、舞蹈作品、歌劇作品、工藝產品等,通過創新生產和營銷模式,讓古老的花山巖畫文化藝術之光煥發出新的活力與光彩,譜寫出新的篇章;四是建立專家智庫,成立中國花山巖畫研究中心,聘請國內外資深專家為中心研究員,建立研究基金,制定中長期研究規劃,為深化花山巖畫文化研究、促進花山巖畫文化產業的繁榮發展提供智力支持和學術支撐。”

當我要告辭離開時,先生指著《廣西左江流域崖壁畫考察與研究》說:“時間太短,無法系統介紹花山巖畫的研究過程、相關成果及其社會影響,就請你們抽出時間,沿著我們走過的足跡,去了解左江、認識巖畫、熱愛花山!”

走出廣西民族研究中心大門,走到對面的馬路上,我忍不住又回頭張望,見先生依舊站在辦公樓前目送我離開。隔著馬路看先生那張富有朝氣的臉龐和那身康健的體魄,我更加堅信:社會科學家愛國愛民,他們追求真理,勇于探索,所以永葆青春、永遠年輕!

(本文圖片為受訪者提供)

作者簡介:達漢吉,本名賈曄,苗族,廣西融水苗族自治縣人。曾參與《苗族蘆笙》《廣西苗族文學評論集》《南方山居少數民族現代化探索——融水苗族發展研究》《廣西苗族新觀察》等著作的編寫與出版;在《三月三》《廣西民族報》等刊物發表詩歌、散文、文學評論30余篇。