北京蓮花池湖的形成時間探討

劉元章 李文賢 康曉軍

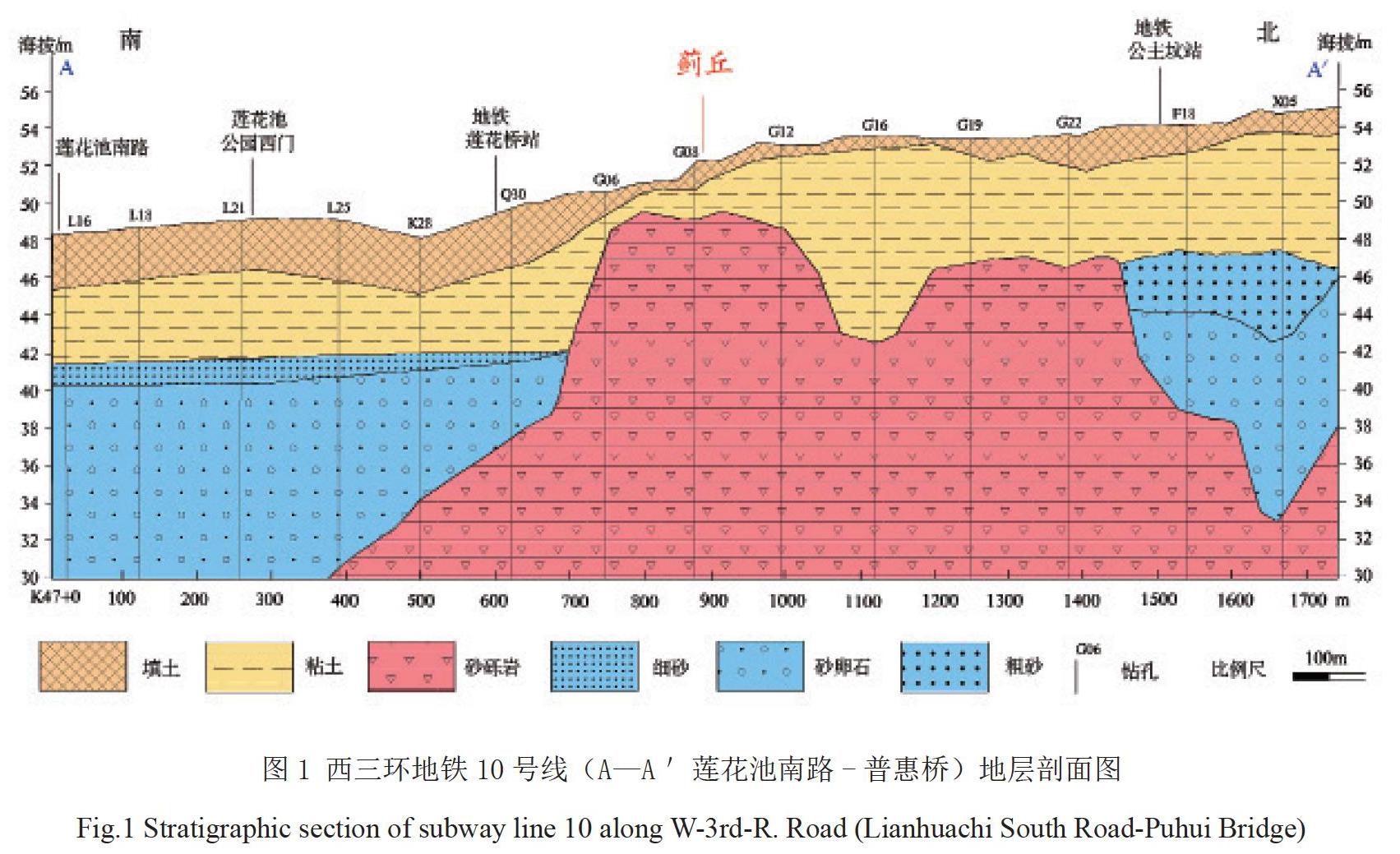

摘 要:蓮花池湖與北京城的形成與演化息息相關。根據地層資料分析,在蓮花池地鐵站以北區域2m地下存在一凸起基巖小丘,此丘可能就是“薊丘”,據此推測蓮花池湖下可能埋藏有北京城區最早曾出現的城市——“前期薊城”。研究表明,蓮花池處與其他相關地物之間的距離關系與《水經注》中關于“前期薊城”的相關記載較為一致;水文地質方面的分析認為,玉淵潭—蓮花池一帶屬于地下水溢出帶,下游細顆粒沉積物不斷堆積后地下水在此溢出,形成蓮花池湖,將前期薊城逐漸淹沒,城址遂遷至地勢較高的廣安門一帶的“后期薊城”。因此可通過分析遷城的時間得出蓮花池湖的形成時間。依據古文獻資料,初步得出蓮花池湖的形成時間大約是在公元227—294年之間。

關鍵詞:蓮花池湖;形成時間;薊丘;前期薊城

Abstract: The Lianhuachi Lake is closely related to the formation and evolution of the Beijing City. Based on the relevant stratigraphic data of subway construction, the paper found that there exists a rock hillock in the north area of the Lianhuachi Subway Station about 2 m underground. It is presumed that the hillock may be the Ji Hillock, and the Jicheng City in the early stage may be located in the area of Lianhuachi Lake in front of the hillock. The research shows that the distance between the Lianhuachi Lake and other related features is consistent with the records about Jicheng in Commentary on the Waterways Classic (i.e. “Shuijingzhu” in Chinese). According to the analysis of hydrogeology, Yuyuantan- Lianhuachi area belongs to groundwater overflow zone. With the accumulation of fine-grained sediments in the downstream area, groundwater began to appear here and formed the Lianhuachi Lake, and buried the city gradually under the lake. So the city had to move to the "Jicheng City of the later stage" in the Guang'anmen area with a higher altitude. Then the formation time of the lake can be obtained by analyzing the time when the city moved. According to the analysis of ancient documents, the Lianhuachi Lake is preliminarily inferred to form from 227A.D. to 294 A.D.

Keywords: Lianhuachi Lake; Formation time; Ji Hillock; Jicheng City of in the early stage; Commentary on the Waterways Classic

0 引言

蓮花池湖為北京蓮花池公園內的湖泊,位于西南三環內側,東與北京西客站相鄰,面積20多萬平方米,古稱西湖、太湖、南河泊(李裕宏,2004),屬北京市文物保護單位。該處為地下水溢出帶,匯集了眾多泉水而成湖,水質較好,北京地區早期出現的城市如廣安門一帶的薊城、唐幽州、金中都等均引蓮花池水作為其護城河或城內宮苑水系(朱祖希,2007;李裕宏,2002)。1974年北京市政府決定將其辟建為公園;20世紀90年代,在新建北京西客站時,原計劃占用此處,但侯仁之先生力排眾議,提出這里有著北京城的“生命印記”,應當加以保護,于是原計劃修改,蓮花池湖得以保護(朱祖希,2004)。為保護古都風貌,傳承歷史文化,市政府于1999進行了歷時兩年的修繕后對外開放,使得古老的蓮花池湖又煥發出青春。

關于蓮花池有最早記載的歷史文獻是《水經注》,其中記載:“水又東,與洗馬溝水合,(洗馬溝)水上承薊水,西注大湖(玉淵潭),湖有二源,水俱出縣西北平地,導源流結西湖(蓮花池),湖東西二里,南北三里,蓋燕之舊池也。綠水澄澹,川亭望遠,亦為游矚之勝所也。湖水東流為洗馬溝,側城南門東注,昔銚期奮戟處也”。從記載中可得出,酈道元時代的蓮花池湖面積約為1.14km2,約為現在的5倍,這后來也已根據沉積地層資料得到了證實(徐海鵬等,2001)。

對于蓮花池湖的形成年代,蓮花池公園內導游牌中的介紹說有3000多年的歷史;另外,徐海鵬等(2001)在實施北京西站基坑工程時曾對蓮花池區域地層剖面沉積物做過年代測試,其中湖相沉積最底部以下約0.5m處的14C定年結果為2945±80年,則湖的年齡應該小于此數值。

以上各距離關系均較好地符合相關記載。再看《水經注》中的記載:“水又東,與洗馬溝水合,(洗馬溝)水上承薊水,西注大湖,湖有二源,水俱出縣西北平地,導源流結西湖(蓮花池),湖東西二里,南北三里,蓋燕之舊池也”。首先,蓮花池湖上游有兩小支流匯入,其一名為“薊水”,應當也以薊丘而得名,說明前期薊城應就在蓮花池附近區域;其次,這里提到了西湖(蓮花池)“蓋燕之舊池也”,前面提到,同一本書《水經注》中既提“今城”又提“薊縣故城”,說明酈道元是知道有前期薊城的。那么他這里的意思有兩種可能,一是說“舊城位于蓮花池附近”,而更可能是說“這里大概是舊城遺址”,有“老城舊池”之意。似乎他也聽說過老城被水淹沒,但此時地面淤積抬高使得薊丘已不明顯,而使其誤以為新城西北角的土丘便是薊丘。

另外,根據徐海鵬等(2001)在北京西站工程時對蓮花池區域地層剖面的研究,在湖相沉積的底部14C定年3090±120年的層位附近,發現存在較多的瓦片。另外,有報道說20世紀80年代,西三環西側六里橋附近地下曾發現古代夯土層遺址(北京文物研究所,1996;陳廣斌,2012),這里初步推測可能為其西墻所在。

因此,綜合以上證據可以初步認為此丘便是薊丘,前期薊城應位于丘前蓮花池湖地帶。

3 遷城原因分析

前面提到本區的淤積速度較快,下游淤積了細顆粒的沉積物后地下水向下游的運移就會受阻,從而會溢出地表。從水文地質學方面分析,蓮花池—玉淵潭這一帶正是粗顆粒沉積向細顆粒沉積轉變的地帶,是潛水和承壓水的分界地帶,因而形成地下水溢出帶。另一方面,本區域由于地下存在著薊丘這種不透水的新近系基巖,地下水自西向東運移更加受阻,便抬升向兩側分流,于是“水出平地”,薊丘南北兩側分別形成了玉淵潭湖和蓮花池湖,這就是兩個大湖的地質成因。地面淤積加高后,薊丘兩側開始出現泉水,逐漸變為沼澤,這里便再也不適合居住了,這可能是導致搬遷的致命因素。隨著下游逐步淤積抬高,這里逐步發展形成了蓮花池湖,慢慢將老城淹沒于水下。地層剖面顯示,海拔42m之上開始為厚層湖相黏土類沉積,也證實了這一點。后期薊城處于梁的頂部,根據白云觀處城墻遺址地基推算該處當時地面海拔約為49m(蘇天鈞,1963),可見是搬向了更高處。

因此,遷城時間大致相當蓮花池湖開始出現的時間。

4 形成時間分析

從上述分析可知只要分析出遷城時間,就可得出蓮花池湖的大致形成時間。至于何時遷城,可據零星歷史記載大致推定。《魏土地記》中有關于薊城方位的描述:“薊東十里有高梁之水者也”“薊城南七里有清泉河(水)”,從上述分析中可知均是參照前期薊城來描述的,表明《魏土地記》成書時尚未遷城。

《魏土地記》有人認為成書于曹魏時期(220年—265年),有人認為是在北魏時期(386年—557年)。《魏土地記》原書已失傳,《水經注》中對其大量引用,《水經注》卷四有記:“《魏土地記》曰:…祠前有碑三所,二碑文字紊滅,不可復視,一碑太和中立”。這里提到了一個皇帝的年號“太和”,經查曹魏時期魏明帝曹第一個年號為“太和”(公元227—233年),同時北魏孝文帝拓跋宏第三個年號也是“太和”(公元477—499年)。由于《水經注》中大量引用《魏土地記》,說明當時《魏土地記》應該是已流傳多年的較為經典的著作,酈道元生卒年代為公元472(?)—527(中國大百科全書《地理學》編委會,1998),如為后一“太和”,則《魏土地記》成書年代與酈道元基本就是同時代,甚至晚于酈道元,則這種可能性較小,而前者的可能性較大。另外,對于一些地物的描述《魏土地記》和《水經注》往往會有明顯的不同,如《水經注》卷九中對于修武城的稱呼,前者稱為“修武城”,后者則稱為“修武故城”;卷十三中前者稱“桑干城”,而后者稱為“桑干故城”;前者稱“大寧縣城”,后者稱“大寧故城”;卷十四中前者稱“昌平城”,而后者稱為“昌平故城”,等等。可見兩者的成書年代應當有著較大的時間差。因此,《魏土地記》成書時間應該是在公元220—265年之間的曹魏時期,同時又應在“太和元年”(227年)之后,即在公元227—265年之間。

西晉華芳墓志記載:于永嘉元年(公元307年)“假葬于燕國薊城西二十里”,墓中所出骨尺長24.2cm(鄭仁,1965),晉代每里合1800尺,則晉代每里為435.6m,20里約為8700m。墓到蓮花池處距離僅為6800m,相差較大,可見此時已肯定不是蓮花池處的前期薊城了。

《水經注》有對蓮花池湖的描述,則酈道元所見必是后期薊城。《水經注》十三卷記載:“大城東門內道左,有魏征北將軍建成鄉景候劉靖碑。…以元康四年(公元294年)九月二十日刊石建碑”。提到了城內有一公元294年立的碑,如果此碑不是遷城時一同搬來,那么最晚在294年時就有后期薊城了。

綜上,前期薊城遷到后期薊城的時間初步推斷是在公元227—294年之間。

分析出前期薊城的遷城時間,同時就是蓮花池湖的形成時間,因此,初步推斷蓮花池湖形成于公元227—294年之間,距今約1726—1793年。

5 結論

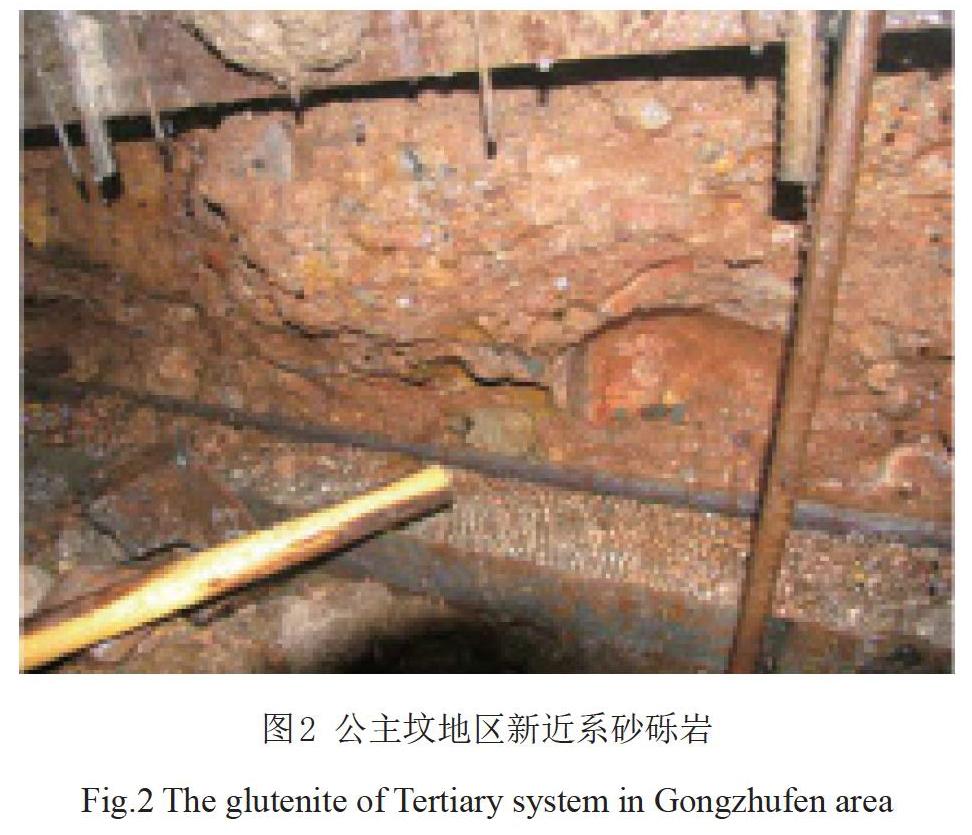

(1)根據大量鉆孔及地鐵施工的地層資料,發現蓮花池地鐵站以北區域地下2m處埋藏有一基巖小丘,南北長約365m,前沿高出古永定河一級階地面約8m,結合相關古文獻,認為此丘便是薊丘,前期薊城應位于前面的蓮花池湖面區域。

(2)根據歷史文獻中關于前期薊城的與有關河流的方位記載,利用地層資料確定出當時的相關古河道的河道位置,經量測距離與文獻記載非常吻合,證明前期薊城應位于蓮花池湖區域。

(3)分析認為,地層淤積加高后,開始出現沼澤化,導致遷城,后來形成蓮花池湖,將前期薊城淹沒于現今湖面下約3m深度。

(4)根據古文獻分析,初步推斷遷城時間是在公元227—294年,由此可得出蓮花池湖的形成時間大致為距今1726—1793年。

參考文獻:

北京市文物管理處寫作小組,1972.北京地區的古瓦井[J].文物(2):39-46.

北京文物研究所,1996.“八五”期間北京考古工作回顧[J].北京文博(4):72.

北京市地質礦產勘查開發局,北京市地質調查研究院.2008.北京城市地質圖集[M].北京:中國大地出版社:9-10.

陳廣斌,2012.北京漢薊城新考[J].首都博物館論叢(26):36-45.

韓光輝,1998.薊聚落起源與薊城興起[J].中國歷史地理論叢(1):115-130.

李華章,1995. 北京地區第四紀古地理研究[M].北京:地質出版社:32-33.

李裕宏,2004.北京的搖籃—蓮花池水系[J].北京水利(5):59-59.

李裕宏,2002.關于恢復蓮花池水系的建議[J].北京規劃建設(2):65-66.

劉元章,李文賢,王樹芳,等,2019.從地質學的角度探究“薊丘”與“前期薊城”今之所在[J].第四紀研究,39(6):1532-1538.

酈道元.水經注[M].陳橋驛,注釋.杭州:浙江古籍出版社,2013:43,182.

蘇天鈞,1963.北京西郊白云觀遺址[J].考古(3):167-169.

徐海鵬,岳升陽,石寧,等,2001.蓮花池環境特征及其保護[J].水土保持研究,8(2):18-23.

岳升陽,1996.雙榆樹古渠遺址與車箱渠[J].清華大學學報(哲學社會科學版)(11):88-90.

岳升陽,徐海鵬,孫洪偉,2001.古薊城地貌景觀的演化[J].水土保持研究,8(2):35-40.

岳升陽,侯馥興,2011.侯仁之與北京地圖[M]. 北京科學技術出版社:8-207.

岳升陽,馬悅婷,齊烏云,等,2017.古高梁河演變及其與古薊城的關系[J].古地理學報,19(4):737-744.

鄭仁,1965.北京西郊西晉王浚妻華芳墓清理簡報[J].文物(12):21-26.

中國大百科全書《地理學》編委會,1998.中國大百科全書:地理學[M].北京:中國大百科全書出版社:284.

趙其昌,2014.京華集[M].北京燕山出版社:21-32.

朱祖希,2004.北京城演進的軌跡[M].北京:光明日報出版社:22.

朱祖希,2004.蓮花池與北京城[J].前線(5):61-62.

朱祖希,2007.古都北京[M].北京工業大學出版社:1-25.