《紅怪》的新式恐怖

freelee

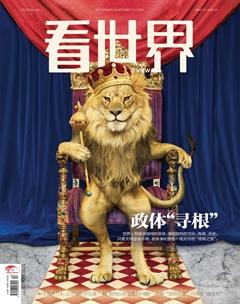

《紅怪》游戲形象

無論作怪的是陰魂惡靈、連環殺手、變異怪物還是邪教分子,恐怖故事始終利用炮制兩種感覺—未知感和渺小感—來制造恐怖效果。如果將恐怖故事的敘述視角,從受害者轉移到施害者身上,恐怖效果將大大降低。

由恐懼癥工作室(Phobia Game Studio)開發的橫版過關游戲《紅怪》(Carrion),就是這樣一部反其道而行之的作品—玩家控制怪物獵殺人類。

《紅怪》以怪物視角展開,怪物虎虎生威,觸手所到之處哀嚎連天。當怪物把各個地點改造成巢穴時,玩家體驗到的主要是征服的快感,而不是恐怖感,制作組稱其為“逆恐怖游戲”。

扮演怪物策劃逃亡

《紅怪》并非大型制作,只是一款獨立游戲。像素風畫面以及規模有限的關卡,都反映出游戲的低成本氣質。不過,《紅怪》在核心部分做得足夠優秀。怪物的物理效果令人印象深刻,其蠕動、伸觸手、抓人、沖撞等動作的反饋感十分到位,增強了玩家“飾演怪物”的沉浸感。

怪物的形象本身也十分突出。起初,怪物被關在培養罐中,呈圓球狀,比成人略小,球中央有一只綠色的眼睛。怪物通過伸長觸手抓著附著物來行動,并且能用觸手把人抓住,送到自己嘴邊。吃人后怪物會長大,眼睛、嘴巴、觸手的數量相應增加。再隨著游戲進程推進,怪物還會依次進入兩種進化狀態。當它完全成長起來時,會變成由十幾個肉球堆疊組成的長體型生物,其行動風格也從早期形態下觸手引導快速行動,轉變成相對遲緩的蠕動行進。

隨著怪物成長,其技能也會變化,包括發射粘網、隱身、吸收電力、長出堅甲、用觸手控制人類等等。這些技能除了增強怪物攻擊力之外,還會幫助怪物穿過各種不同障礙。

不同進化階段的技能不同。有時候怪物需要到特定的營養池中,通過分離一部分身體來退化,從而使用相應階段的技能來跨越障礙。如何使用技能、如何選擇怪物的進化階段,成為通關游戲的關鍵。《紅怪》的風格,因此更接近解謎游戲而非動作游戲。

故事的主題是逃亡。怪物被關在一所大型科學設施的培養罐中,設施中有安保人員、武裝部隊、無人機、感應炸藥等多種安保方案。怪物雖然可以吃人,但在安保火力面前十分脆弱,中幾槍就會從完全進化狀態回到原始狀態,最終死亡。在看守嚴密的區域,玩家需要仔細研究如何利用迂回的地形與敵人周旋。這讓《紅怪》的風格又有了一點“潛入游戲”的味道。

怪物的物理效果令人印象深刻,增強了玩家“飾演怪物”的沉浸感。

作為一款獨立游戲,《紅怪》有亮點,但算不上完美。玩家提出了機關不明顯、地圖復雜、解謎難度不大但是過于迂回、保存點設置不合理、內容單薄等等問題。不過整體來說,《紅怪》依然獲得積極評價,在“超級評論”(Metacritic)網站的媒體評分和玩家評分都有70多分。

開發商“恐懼癥工作室”只有4名成員。其中3名成員是波蘭人。塞巴斯蒂安·克羅斯基維奇是項目的主負責人,克日什托夫·霍米茨基擔任關卡設計,馬切伊·涅杰爾斯基承擔有效設計工作。他們過去曾服務于一個名為“超人類設計組”的開發商,參與制作同樣是像素風橫版過關游戲的《浴血屠夫》。有了獨立開發《紅龍》的計劃后,曾參與《戰神》《質量效應》《守望先鋒》等大作的美國游戲作曲家克里斯·韋拉斯科也加入了團隊。4人分別住在不同的城市,所以《紅怪》是一個跨地區線上合作項目。

致敬經典恐怖作品

有玩家評論,體驗過《紅怪》之后,終于知道恐怖片中的怪物找路,其實沒有那么輕松。怪物稍有“行差踏錯”,就會被看似弱勢的人類反殺。

不過就算怪物失敗了,其口中都肯定有好幾條亡魂。《紅怪》中,玩家小心翼翼地對付安保,即使被擊敗,也往往能拉幾個雜兵“陪葬”。

游戲主創們曾在各類采訪中提到,《紅怪》的創意來自眾多1980年代的恐怖片。霍米茨基接受“游戲世界觀察者”網站采訪時說,游戲開發初期,工作室只有一個粗淺概念:怪物的造型會融合一點約翰·卡朋特的《怪形》中的怪物風格。《怪形》中一種經典怪物造型是長出多枚節肢的人臉,與《紅怪》怪物的初期形象確實頗為相似—只是后者將節肢換成觸手。同時,《怪形》怪物通過吞吃其他生物體而變異、身體一部分可分離等設定,也在《紅怪》中得到應用。

《紅怪》的像素風畫面

《紅怪》將眾多經典恐怖文化和幻想文化大雜燴,對于相關亞文化的粉絲來說可謂趣味無窮。

克羅斯基維奇則在“扭客小鎮”網站的采訪中提到,最終對游戲創意影響最大的電影是《異形》和《鐵血戰士》。“我們還受到《異形大戰鐵血戰士》游戲—我說的不是電影—的巨大啟發,尤其是21世紀初那些玩家可以飾演異形的作品。”克羅斯基維奇提到的這類游戲中,當玩家扮演異形時,同樣進入一種“逆恐怖”狀態。玩家操作的角色獵殺能力強大,少了點絕命逃生的緊張。

游戲中,有不少直接致敬《異形》和《鐵血戰士》的標記。當怪物獲取了被人類抓獲前的第二段記憶時,玩家獲得“完美有機體”成就—“完美有機體”正是《異形》中生化人阿什對異形的評價。獲取最后一段抓獲前的記憶,則能解鎖“上直升機”成就,這是《鐵血戰士》中艾倫的臺詞。完成植物園關卡后,解鎖的成就叫“樹叢中有些東西”,這同樣是《鐵血戰士》的臺詞。

其他游戲成就,則致敬了更多恐怖類或幻想類作品:逃離初始實驗室的成就叫“它是活的”,這句話來自20世紀70年代恐怖片《它是活尸》的標題;完成礁石基地關卡的成就叫“我們要再深入一點”,出自克里斯托弗·諾蘭執導的《盜夢空間》;完成地堡關卡的成就叫“4 8 15 16 23 42”,懸疑劇《迷失》就圍繞這串神秘數字做文章;完成軍事設施關卡的成就叫“戰爭……戰爭永遠不變”,末世科幻游戲《輻射》系列將其樹立為主題詞……

呼應網絡集體創作

《紅怪》將眾多經典恐怖文化和幻想文化大雜燴,對于相關亞文化的粉絲來說可謂趣味無窮。而《紅怪》“怪物逃亡”的主題,則與一場持續超過10年的自發性集體網絡文學創作“SCP基金會”有關。

SCP基金會是一個虛構的神秘組織。“SCP”三個字母縮寫自“特殊收容措施”(Special Containment Procedures),同時也分別代表“控制”(Secure)、“收容”(Contain)、“保護”(Protect)三項基金會的運作宗旨。

根據故事設定,世界上存在很多“異常”的物體、地點或者現象。SCP基金會將這些異常稱為“項目”,派遣專門的研究人員和特工處理異常,以保護人類整體安全。以此為基礎,SCP基金會系列匯集了大量恐怖故事、科幻故事。

游戲《異形大戰鐵血戰士》

SCP基金會創作起源于海外論壇。2007年,有網友以實驗報告的體裁,描述了一件名為“SCP-173”的超自然物體。SCP-173是一個雕像,在有人看到的情況下保持靜止,可一旦沒有人觀察時,就會迅速移動并殺害附近的生命體。這篇短文煞有介事,設定了異常物體的編號、等級、特殊收容設施、具體描述等章節,雖然篇幅有限、文風冷峻,卻富有想象力并突出表現了異常物的特點。

此后,有更多人按照類似的體裁,創作有關“特殊收容項目”的文章。其中一些核心創作者以維基形式建立了SCP基金會官網,以持久保存故事。網站允許任何網友投稿,但管理員有權根據稿件評分,確認哪些投稿可被認可為SCP基金會“官方故事”的一部分。隨著創作者不斷增加,SCP基金會發展成多語言創作,出現了包括中國在內的“創作分部”。經過13年發展,SCP基金會已收錄了超過6000個項目詞條,成為規模頗為可觀的集體性網絡創作。

“SCP”三個字母中,只有“C”在不同場景下始終保持“收容”的意思,體現出“收容”正是相關創作的關鍵詞。各種幻想故事中,都是圍繞一個項目如何被基金會收容、防止為禍人間而展開。有時候,創作者會在應用文文風明顯的實驗報告末段,加上敘事色彩更濃的“附錄”或者“補充文檔”。有些附錄的內容,就是描述收容過程中的意外,例如項目如何脫離收容狀態。

《紅怪》就是在這一點上,呼應了SCP基金會的創作精神。被封閉于培養罐中、被人類做實驗研究、被重重武裝把守……怪物處于一種基金會式的收容狀態。而怪物本身強大的能力和智慧設定,則與SCP基金會創作中千奇百怪、極度危險的項目一脈相承。

名為“SCP-173”的超自然物體

SCP的創作旨趣,其實還是圍繞未知與渺小展開的。虛構的龐大組織、充滿異常現象的世界、人類性命在收容過程中持續受威脅……一系列設定令SCP基金會成為承載恐怖及幻想創作的上佳舞臺。不過SCP基金會目前的影響力,暫時只局限在文字創作當中。游戲界掛著“SCP”名義的作品有一些,但能談得上有傳播度的只有《SCP:收容失效》等極少數作品。倒是有些大體量游戲雖然未直接提及SCP,但實際上明顯致敬了這股網絡幻想文學創作潮流,例如綠美迪娛樂在2019年推出的《控制》。

《紅怪》則不屬于上述任何一種:既無直接提及SCP,體量也非常有限—然而怪物逃生的主題,完全適應SCP基金會故事的格調。同時,SCP基金會故事也并不總是詭異與驚險并行,溫馨類、幽默類、惡搞類作品也不鮮見。《紅怪》同樣也不是出于制造恐怖的目的而創作。霍米茨基說道:“我們不想這款游戲嚇到玩家。”

在利用恐怖元素做非恐怖娛樂方面,《紅怪》與SCP基金會的創作精神又有了新的契合。繼而,SCP基金會是網絡集體創作,而《紅怪》也是線上合作開發的產品。在創作形式上,《紅怪》和SCP基金會一致體現了網絡時代賦予創作者的高度便利。