過街地道矩形頂管施工變形監測分析及預防措施探究

池玉宇,楊益平,許自立,陳麗麗

(寧波市建設工程安全質量管理服務總站,浙江 寧波 315012)

0 引言

隨著城市建設飛速發展,地下空間利用在廣度和深度上需求不斷提升,相比傳統的大開挖施工工藝,綜合效益更好的非開挖技術被越來越多應用,其中就包括矩形頂管技術。矩形頂管技術開始于 20 世紀 70 年代的日本,發展相對較晚,2 000 年左右引入我國,因其具有埋深淺、不中斷路面交通、避免地下管線遷建、噪音小、環境污染少等優點,且相比傳統圓形頂管技術斷面利用率提升 20 %,被逐步推廣[1]。

隨著矩形頂管技術在我國推廣運用,國內學者結合實際情況在開挖面土體穩定性能、施工技術、防地表變形等方面積極開展了一系列研究。榮亮等[2]對超大截面頂管隧道頂管姿態控制技術進行了研究總結,王曉睿等[3]、董俊[4]基于工程實例對矩形頂管施工期間的周邊地表變形規律進行了研究探索,劉招偉等[5]對矩形頂管隧道施工中觸變泥漿套形成規律及減阻效果試驗進行了試驗研究,許有俊等[6]對大斷面矩形頂管隧道開挖面主動和被動破壞規律進行了研究。迄今為止,相比較為成熟的盾構技術與圓形頂管技術,矩形頂管技術的研究相對薄弱,我國針對矩形頂管技術的設計、施工、監測等方面的規范體系也尚不夠完善。本文以寧波大學西校區人行過街地道施工為實例,對其頂管施工過程中地表變形監測數據進行統計分析,研究其地表變化規律,驗證預防變形措施的有效性。

1 工程概況

寧波大學西校區人行過街地道位于寧波市鎮海區寧鎮公路與思源路交叉口東側,下穿城市主干道寧鎮公路,為滿足施工期間道路保通,采用矩形頂管技術,平面布置圖如圖 1 所示。始發井和接收井分別位于寧鎮公路北側和南側,頂管進出洞口處采φ600 mm 雙重管高壓旋噴樁土體加固。頂進期間穿過軌道 2 號線 SN24 號墩、SN25 號墩,矩形頂管結構邊線距 SN24 號墩橋樁 2.5 m,施工前對 SN24 墩周邊 1.5 m 范圍內采用雙液劈裂注漿加固,注漿有效深度為 9 m。地道下穿管線包括自來水管道、煤氣管道、電力管道等,施工環境復雜。管線情況詳如表 1 所示。

圖1 平面布置圖

表1 管線情況

矩形頂管段通道總長 69 m,共 46 節。管節采用混凝土預制管節,強度等級 C 35,抗滲等級 P 10,外徑尺寸為 6.9 m×4.2 m(寬×高),壁厚 0.45 m,管節長 1.5 m,管片接口采用“F”型承插式,接縫防水裝置采用鋸齒型止水圈和雙組分聚氨酯密封膏嵌縫。

施工采用土壓平衡式頂管機,斷面尺寸6.94 m×4.24 m(寬×高),機頭長 4.6 m。刀盤切削面積占矩形頂管機斷面 90 % 以上,對于各種性質土層均可有效地鏟碎。

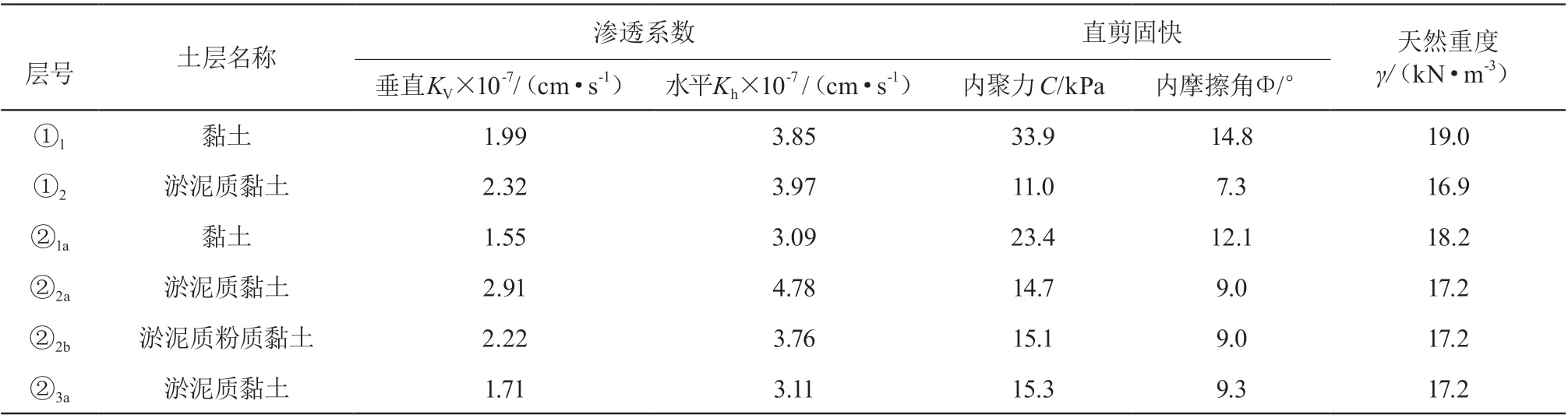

2 工程地質情況

擬建工程場地屬第四系濱海沖湖積平原,地形平坦,頂管施工范圍內地質分層特性情況如表 2 所示。地下水主要為第四系松散淺層孔隙潛水類型和深部松散巖類孔隙承壓水,潛水埋深 0.5~4.3 m,標高介于 -1.60~2.62 m,水位季節性變化幅度為 1.0~1.5 m。

現狀道路標高一般為 3.10~3.80 m,兩側新建地面標高一般為 2.20~4.20 m,地道埋深約 9 m,覆土厚度≥4.7 m。頂管穿越土層位于地下水位以下,土性主要為 ②-1層淤泥質黏土及 ②-2層淤泥質粉質黏土,對應土層情況如圖 2 所示。

圖2 頂管作業土層分布

3 施工變形監測分析

3.1 變形監測方案

本工程監測主要關注頂管過程中地面沉降、周圍建筑物(即軌道 2 號線橋墩)及綜合管線的沉降變化,參照 GB 50911-2013《城市軌道交通工程檢測技術規范》要求,測點布置方案如圖 3 所示。具體如下:①沿頂管頂進方向布置 3 個監測斷面,斷面縱向間距 10~15 m;②每個橫斷面布置 5 個橫向監測點,測點間距 5~10 m;③每個軌道 2 號線橋墩沿頂進垂直方向在橋墩兩端布置監測點;④沿每條綜合管線埋設方向布置監測點,測點間距5~15 m。地表沉降監測點布設于硬化地表水泥路面,軌道 2 號線 SN24、SN25 號橋墩沉降監測點采用鉆具成孔方式在橋墩上埋設,地下管線因埋深較淺沉降監測點采用間接點布設于管線上方地表。

表2 地質分層特性

圖3 測點布置方案

3.2 地表變形與頂進位置動態關系分析

選取沿頂管頂進方向始發、正常頂進、接收三個階段矩形頂管上方測點 MQ03、D19、D08、DL03 為研究對象,分析地表沉降隨頂管機頂進位置動態變化關系,測點分別距離始發洞口 9.2、20.6、47.1、62.9 m,分布于頂進過程各個階段,各測點沉降變化情況如圖 4 所示。

圖4 地表沉降變化與頂進位置動態關系

測點 MQ03 位于矩形頂管上方靠近始發井,從圖表中頂管機里程數與該測點沉降量變化情況可看出,頂管機出洞至到達該測點下方前,測點有一定沉降趨勢,臨近測點時沉降趨勢有反向波動,頂管機通過測點后沉降量明顯增大。主要原因分析如下:①頂進作業始發段同時作為試驗段,此階段各項參數未穩定,不斷根據地面沉降數據的反饋進行參數調整,取得客觀準確的正面土壓力、出土量、頂進速度、注漿量和壓力等各種施工參數最佳值,實際施工過程中從 2018 年 6 月 23 日頂進作業開始至 6 月 25 日頂進 3.53 m 后,施工單位進行了約兩天的設備調試和數據采集分析,6 月 27 日繼續正常頂進,從里程 3.5~5.7 m 段出現了輕微沉降趨勢;②臨近測點時,頂管機正面頂力對地表產生了隆起作用,在沉降曲線中出現了反向的波動;③頂管機本身全斷面外徑尺寸為 6.94 m×4.24 m,而標準管節尺寸為 6.9 m×4.2 m,之間存在每邊 20 cm 空隙,施工時采用觸變泥漿進行填充平衡,存在土壓力突變,因此當頂管通過測點下方后,沉降量突變增大。

測點 D 19、D 08 位于頂管作業中間里程區域,從圖表中頂管機里程數與該測點沉降量變化情況可看出,兩個測點的變化趨勢基本類似,頂管機達該測點下方前,測點幾乎未受到頂管作業的影響,無明顯地表位移變化,頂管機臨近測點時,地表出現了輕微隆起現象,頂管機通過測點后沉降數率明顯突變增大,隨著頂管機繼續頂進,沉降數率減緩。主要原因分析如下:①正常頂進階段,嚴格按照施工專項方案頂進作業,合理控制頂管機正面土壓力、出土量、頂進速度,并保證觸變泥漿性能,起到良好頂進潤滑和平衡管周土壓力作用,減少了對周圍環境的影響,因而兩個測點在頂管機到達前均無明顯位移變化;②臨近測點時,頂管機正面頂力對地表產生了輕微隆起作用;③頂管機通過測點后沉降數率有一定增加,隨著頂管機繼續頂進,管節與土層間的空隙被觸變泥漿有效填充,起到了良好的土壓平衡作用,后續沉降得到有效控制。

測點 DL03 位于矩形頂管上方靠近接收井,從圖表中頂管機里程數與該測點沉降量變化情況可看出,頂管機達該測點下方前,測點幾乎未受到頂管作業的影響,無明顯地表位移變化,頂管機臨近測點時,地表出現了隆起現象,頂管機通過測點后直到頂管機進洞,該測點一直處于隆起增加狀態,隨著頂管作業結束,測點后續隆起消失基本恢復原狀。主要原因分析如下:①頂管機臨近測點前地表變化趨勢與中間里程測點一致,頂管機從測點下方經過后,測點位移變化趨勢發生改變,因為頂管作業靠近接收井,地層變化邊界條件發生變化,土體位移被接收井限制受擠壓后地面隆起增加;②頂管機進洞后被擾動的土體重新固結,頂管結束后,及時選用 1∶1 的水泥漿液,通過管節預留注漿孔置換管道外壁漿液,根據不同的水土壓力確定注漿壓力,加固通道外土體,消除對通道今后使用過程中產生不均勻沉降的影響,后續隆起消失基本恢復原狀。

3.3 縱斷面變形分析

如圖 5 所示,分析對比始發、正常頂進、接收三個階段矩形頂管上方地表測點沉降量差異,可以發現在頂進縱斷面中呈現較大的不均勻沉降分布。

圖5 縱斷面監測分析

測點 WS02、MQ03 靠近始發井,分別距離始發井7.2 m、10.3 m,相比中間區域測點 D08、D13、D19 及靠近頂管接受井測點 DL03,累計沉降量明顯較大,累計沉降量達 53.9 mm、45.8 mm,超出監測報警值 30 mm范圍。主要原因分析:①頂進作業始發段同時作為試驗段,頂管設備調試及各項參數設置過程造成頂管機停滯產生一定量的沉降;②頂進作業始發段頂管機從工作井掘進穿過端頭加固區進入原狀土層,對地層擾動較大,產生較大沉降量;③工作井的施工也會對周邊地層產生擾動,加大了沉降效應。

測點 D08、D13、D19 位于頂管作業中間區域,分別距離始發井 47.1、34.5、20.6 m,累計沉降量分別為 18.4、9.8、24.5 mm,均在監測報警值 30 mm 范圍內,說明正常頂進階段頂管機運行良好,各項參數設置合理,不受工作井進出洞干擾,沉降控制較為理想。

測點 DL03 靠近頂管作業接收井,距離接收井 6.1 m,測點在頂管機到達前地表微隆起后輕微下沉,幾乎不受干擾,主要原因為頂管作業靠近接收井時,地層變化邊界條件發生變化,土體位移被接受井限制后受擠壓產生隆起,施工結束后及時采用水泥漿加固通道外土體,消除后續不均勻沉降的影響。

3.4 橫斷面沉降分析

選取頂管作業中間區域、軌道 2 號線墩附近及綜合管線 3 個橫斷面測點為研究對象,分析對比地表沉降變化與矩形頂管水平距離關系。

頂管作業中間區域橫斷面 D17、D18、D19、D20、D21,各測點累計沉降量分別為 1.7、9.2、24.5、7.2、0.6 mm,如圖 6 所示,矩形頂管正上方測點 D 19 沉降值相比最大,隨測點離矩形頂管中心距離越遠,沉降明顯減小,兩側測點 D17、D21 距離超出矩形頂管埋深,沉降量數據無明顯變化。

圖6 中間區域橫斷面

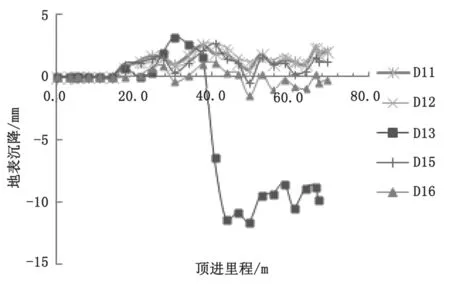

軌道 2 號線墩測點沉降量如圖 7 所示,矩形頂管結構邊線距 SN 24 號墩橋樁 2.5 m,測點 D11、D12 未發生明顯數據變化,且兩個測點微量變形趨勢基本一致,整體性良好。主要原因分析如下:①橋墩樁基自身具備很強的抗沉降能力;②本工程在頂管作業施工前對SN 24 號墩周邊 1.5 m 范圍內采用雙液劈裂注漿保護起到了良好的保護作用。SN 25 號墩測點 D15、D16 與矩形頂管距離超出矩形頂管埋深,未發生明顯數據變化。

圖7 軌道墩橫斷面

綜合管線橫斷面測點沉降量如圖 8 所示,煤氣管道橫斷面測點 MQ01、MQ02、MQ03、MQ04、MQ05 沉降數據顯示規律與頂管作業中間區域橫斷面 D17、D18、D19、D20、D21 基本一致,矩形頂管上方測點 MQ03 沉降值相對較大,隨測點離矩形頂管中心距離越遠,沉降越不明顯,兩側測點 MQ01、MQ05 距離超出矩形頂管埋深,數據變化不明顯。

圖8 煤氣管道橫斷面

4 預防變形措施有效性分析

4.1 準備階段

1)始發、接收區域土體加固。頂管作業始發接收區域采取φ600 mm 雙重管高壓旋噴樁土體加固,始發區域高壓旋噴樁 5 排,接受區域 2 排。從上文監測分析可知,始發接收區域為頂管作業控制難度較大階段。頂管作業始發階段,頂管機從工作井掘進入土層,對地層產生較大擾動,頂管機設備性能及各項參數的設置尚在不斷調試中,頂管作業不可避免出現頂進較緩慢甚至停滯現象,加之前期工作井施工影響,極易出現地層沉降變形,出洞口始發區域土體加固十分必要。頂管作業接受階段,需考慮頂管機順利進洞,頂進姿態、頂進速度需進一步調整,接收區域因邊界條件發生變化,地層易產生隆起破壞,接收區域土體加固十分必要。

2)對于主要建構筑的保護。由于頂管段距離軌道2 號線 SN24 號橋墩樁距離為 2.5 m,頂進過程會引起 SN24 號橋墩樁變形,為消除頂管頂進對樁基變形影響,對 SN24 號橋墩樁基周邊土體進行加固,在頂管施工前對軌道 SN24 橋墩周邊 1.5 m 范圍內采用雙液劈裂注漿加固,注漿有效深度為 9 m,監測結果顯示,劈裂注漿保護后,軌道橋墩樁未受頂管作業影響。

4.2 施工階段

1)頂管參數合理設置。頂管機從始發井出洞后,盡量減少水土流失,前 5 節標準管作為試驗段,通過全面的地面沉降數據反饋分析進行參數調整,設置合理正面土壓力、出土量、頂進速度、注漿量和壓力等各種施工參數最佳值,指導施工。

2)優質泥漿配置。采用膨潤土配置黏度和流動性俱佳的觸變泥漿填充頂管作業期間管道周圍空隙,根據土質的情況、頂進狀況、地面沉降的要求等作及時適當調整,起到有效地減少摩阻力及控制地面沉降作用。

3)勤測勤量勤糾偏。通過勤測勤量注意機體姿態的變化,及時糾偏。矩形頂管作業相比圓形頂管作業對于橫向水平要求較高,機頭的轉角要密切注意。

4.3 工后防治階段

及時泥漿置換。頂管結束后,及時采用水泥漿液置換管道外壁泥漿,加固通道外土體,消除對通道今后使用過程中產生不均勻沉降的影響。

5 結論

1)矩形頂管施工過程中隨著頂管機的前進會對地表變形產生不同程度的影響,在正常頂進過程中,頂管機臨近前地表會出現隆起,經過后會出現沉降,始發階段設備調試等原因造成的頂進緩慢甚至停滯會造成地表沉降,接收階段,土層受接收井限制擠壓地表易產生隆起。

2)始發階段和正常頂進階段,地表主要為沉降破壞,始發階段沉降量明顯大于正常頂進階段,接收階段以隆起破壞為主。

3)沿矩形頂管頂進正上方地表變形最明顯,隨著橫向距離越遠變形也不明顯,超出矩形頂管埋深距離外幾乎不受影響。

4)始發區域地表沉降量較大,接收區域易產生隆起破壞,重要建筑物受到破壞后影響損失較大,對于這些部位應采取土體加固措施。

5)頂管施工階段應通過試驗段準確、合理設置等各項頂管參數,采用黏度和流動性俱佳的優質泥漿減少頂管摩阻力及控制地面沉降,勤測勤量避免大幅度糾偏。

6)頂管作業結束后應及時采用水泥漿液置換管道外壁泥漿,加固通道外土體,可以有效消除對通道今后使用過程中產生不均勻沉降的影響。