某醫療建筑隔震加固設計與分析

閆 兵

(重慶市設計院,重慶 400000)

0 引言

近十余年,我國接連發生了較大規模的地震破壞,如 2008 年汶川 8.0 級地震、2010 年青海玉樹 7.1 級地震、2013 年四川蘆山 7.0 級地震和甘肅定西 6.6 級地震,這幾次大地震均造成大量房屋倒塌,人員傷亡慘重和巨大的財產損失。其中,蘆山地震中的蘆山縣人民醫院隔震門診樓經受了強震考驗,發揮了非常重要的應急救護作用,引起了社會的廣泛關注。

由于醫療建筑做為重要的生命線工程,在地震發生后,需要承擔起應急醫療救護任務,因此,建筑內部的家具、大型醫療設備、康復設備、設施等必須保證完好,才能保證醫療建筑在震后功能不中斷或快速恢復,并及時發揮作用。

既有醫療建筑大多建造年份久遠,建筑的抗震性能無法滿足現行規范的要求,在進行抗震加固時,需要整棟樓停業,甚至整個醫院的醫療功能將停用。在此情況下,采用隔震技術既能夠保證建筑的抗震性能提升,也能夠保證醫院的醫療功能不中斷。

此外,2019 年 10 月 8 日由司法部發布的《建設工程抗震管理條例》[1](征求意見稿)中的第二十二條,規定“位于高烈度設防地區、地震重點監視防御區的學校、幼兒園、醫院、養老機構、應急指揮中心、應急避難場所等既有公共建筑進行抗震加固時,應當采用隔震減震技術”。這將加速隔震技術在醫療建筑上的應用。

1 工程概況

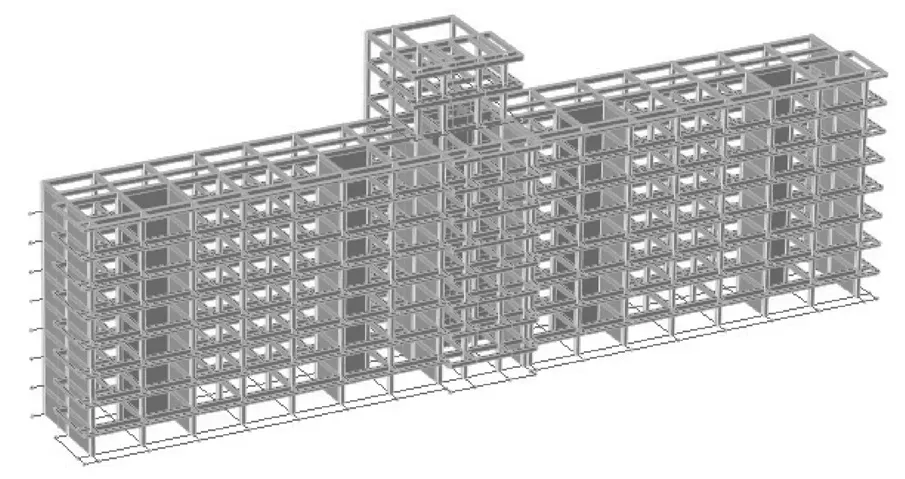

某醫院住院樓建于 1988 年,框剪結構,地上 8 層,局部 10 層(出屋面)。無地下室,上部結構 1~8 層層高3.6 m、9 層層高 4.5 m、10 層層高 3.6 m,上部結構剪力墻厚 200 mm。本建筑高寬比為 3,上部結構模型如圖 1 所示。該工程所在地的抗震設防烈度為 8 度,基本地震加速度為 0.2 g,地震分組為第二組,場地類別為Ⅱ類,抗震設防類別為乙類,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。

圖1 某醫療建筑上部結構模型

依據現行《建筑抗震鑒定標準》[2]和《建筑抗震設計規范》[3](簡稱《抗規》),使用 YJK 軟件對原結構進行了抗震計算分析,結果表明,8 度多遇地震作用下,該建筑 80 % 的梁和柱配筋不符合要求,柱截面配筋最大不足 50 %,梁截面配筋最大不足 75 %。必須采取加固措施。7 度多遇地震作用下滿足要求。如采用傳統抗震技術進行加固,需要將該住院樓清空,并采取加大截面方式進行加固,嚴重影響該建筑的日常使用。本文將對采用隔震技術加固設計的建筑抗震性能提升效果進行分析。

2 隔震設計

2.1 隔震設計方案

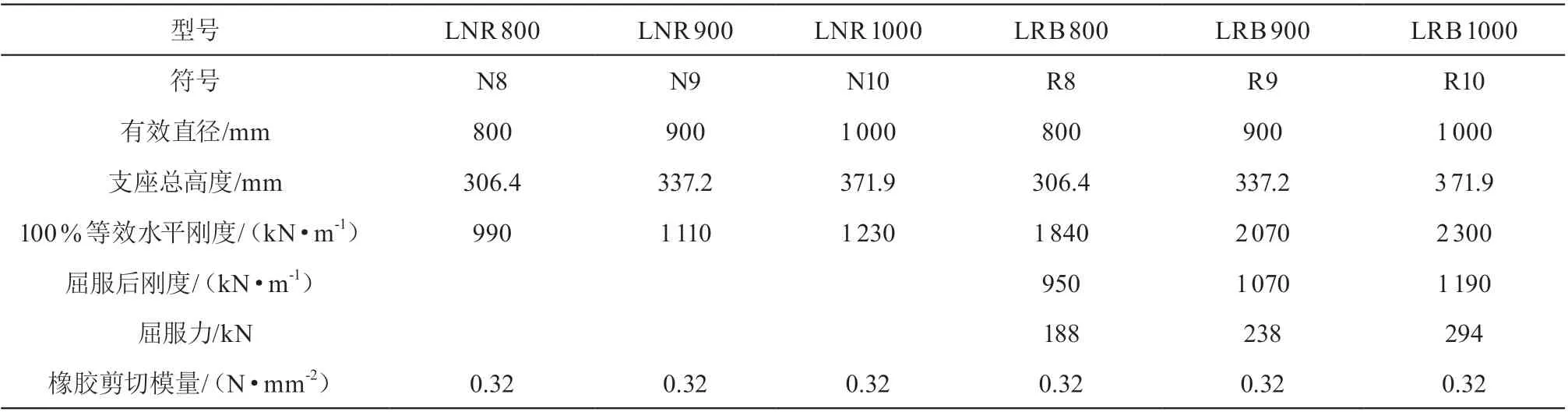

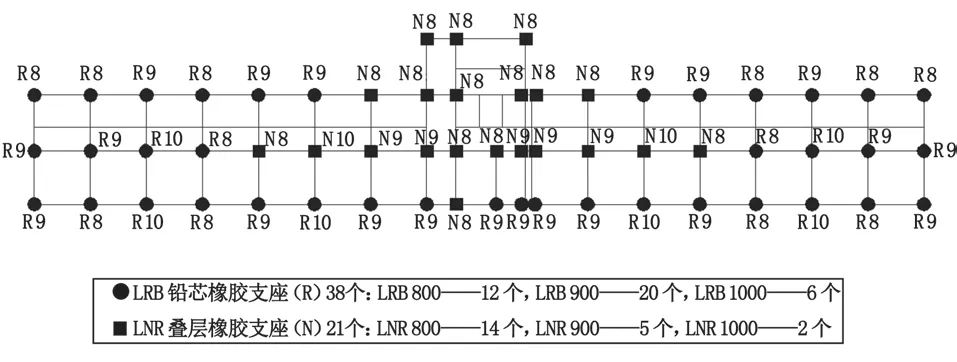

該工程采用基礎隔震加固設計方案,共使用 59 個隔震支座,包括 38 個鉛芯橡膠隔震支座和 21 個天然橡膠隔震支座,隔震支座參數如表 1 所示,平面布置如圖 2 所示。經計算,隔震支座的長期面壓為 11.73 MPa,滿足《抗規》乙類建筑不超過 12 MPa 的要求。

表1 隔震支座參數

2.2 結構動力特性

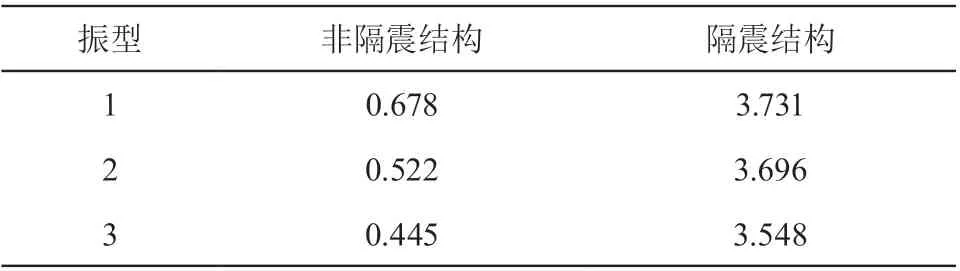

采用 ETABS 軟件對上部結構分別按照非隔震、隔震進行時程分析。采用非線性時程快速積分法( FNA),隔震支座采用 Rubber Isolator 單元和 Gap 單元組合,實現隔震支座拉壓不等剛度的輸入[4]。非隔震結構與隔震結構的前3階周期如表 2 所示,可以看出,隔震結構的周期顯著增大,一階振型的結構周期從 0.678 s 延長至 3.731 s。

圖2 隔震層支座布置

表2 非隔震結構和隔震結構的前 3 階周期 s

2.3 地震動選取

采用時程分析法時,《抗規》要求:每條時程曲線計算的結構基底剪力大于反應譜分析結果的 65 %,且不超過 135 %;多條時程計算的結構基底剪力平均值大于反應譜法計算結果的 80 %,且不超過 120 %。

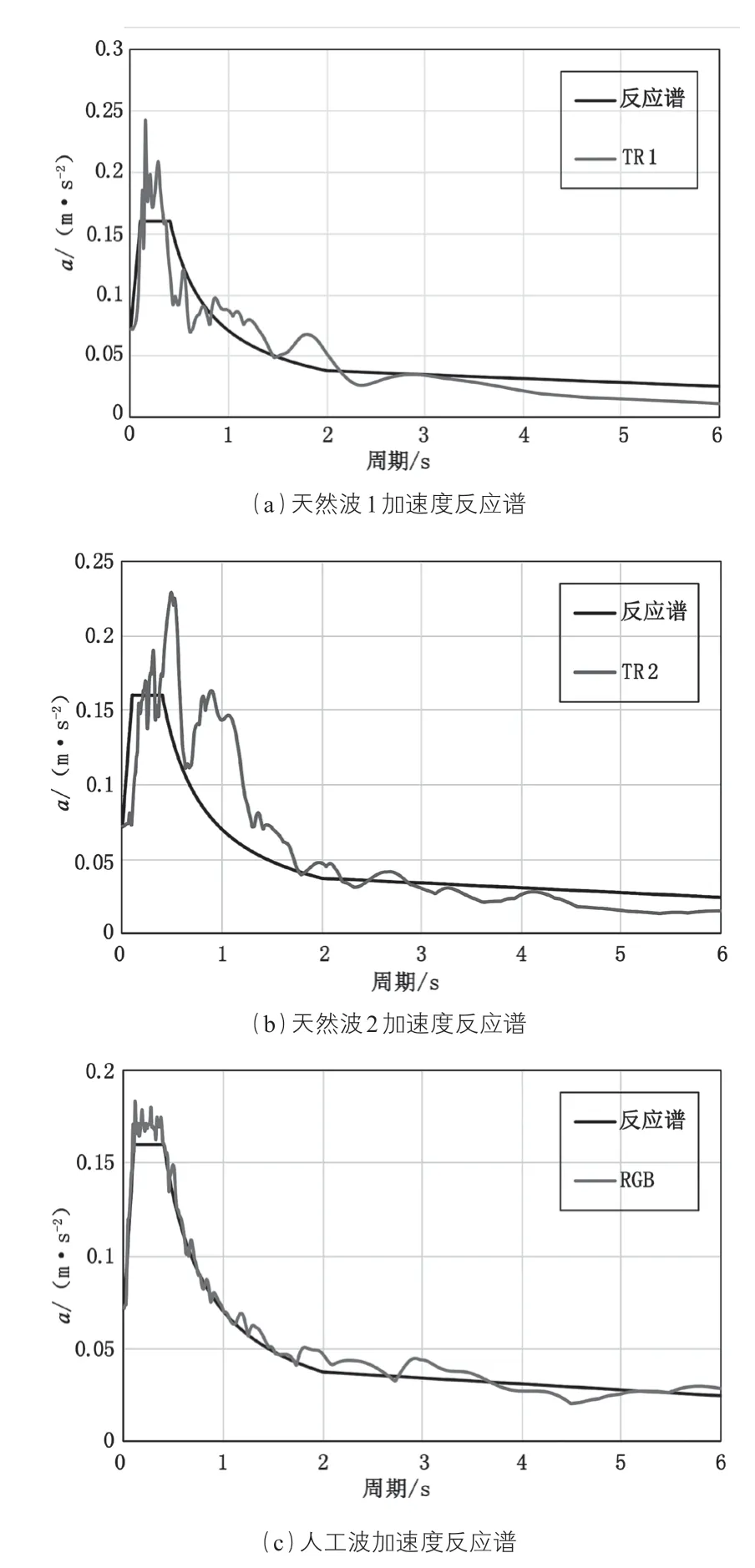

圖3 三條地震波與規范反應譜對比

本工程選取 2 條天然波(TR 1 波和 TR 2 波)和 1 條人工波(RGB),其相應的加速度反應譜與規范譜對比如圖 3 所示。其中,天然波選自美國太平洋地震研究中心(PEER)數據庫,人工波采用 SIMQKE_GR 軟件生成[5-6]。在一階周期點(0.678 s,3.731 s)各條時程曲線的加速度反應譜值與《抗規》反應譜值最大相對誤差不超過 35 %,平均誤差不超過 20 %。采用上述 3 條地震波對非隔震結構進行多遇地震下的時程分析,其最大基底剪力與反應譜分析的基底剪力對比(見表3),均符合要求。

表3 多遇地震作用下結構基底剪力

2.4 隔震效果分析

2.4.1 減震系數計算

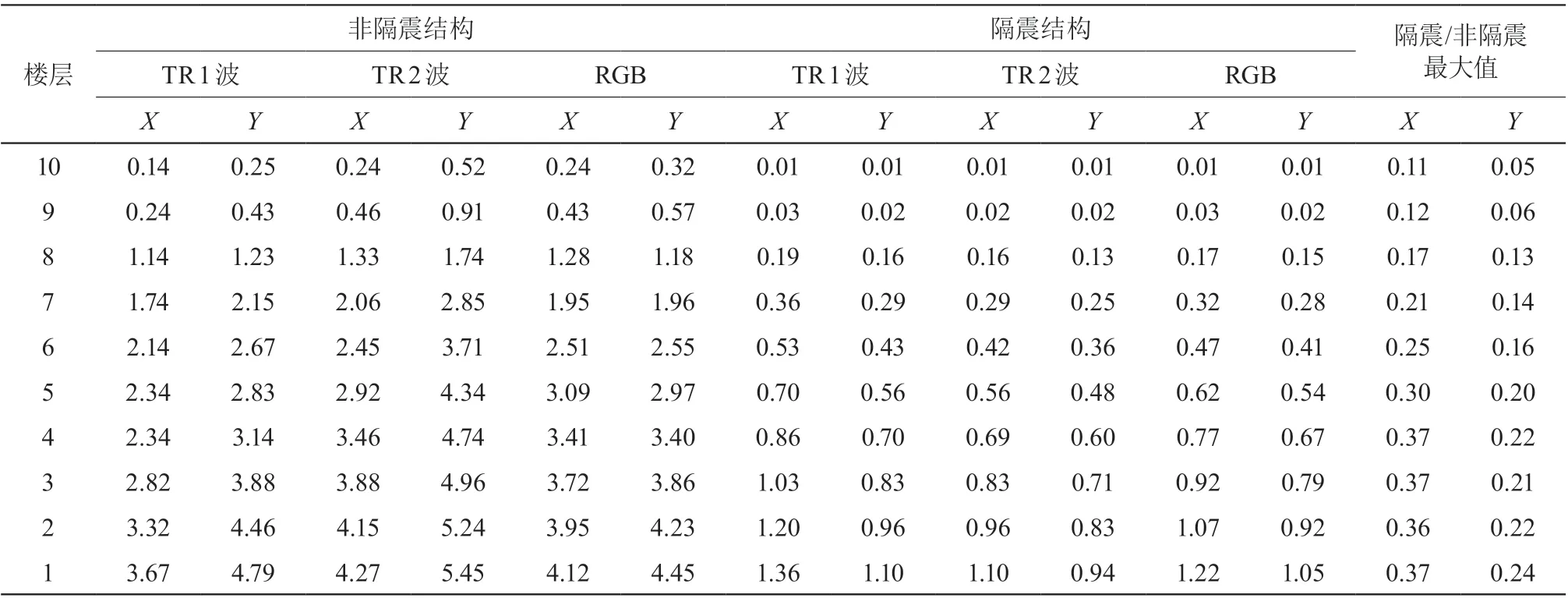

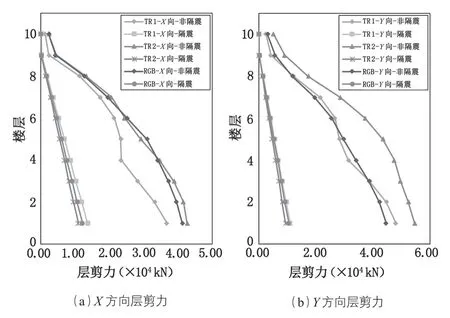

在中震作用下,對隔震結構和非隔震結構的層剪力進行計算分析,如表 4 和圖 4 所示。可以看出,隔震結構的X向和Y向地震剪力最大值分別為非隔震結構的0.3 7 倍和 0.2 4 倍,本結構的減震系數可以取 0.37(<0.40),滿足《抗規》要求,即:上部結構水平地震作用和抗震構造措施均可以降低一度進行加固設計。因此,本結構可僅進行隔震層的設計和施工。

2.4.2 罕遇地震下的結構響應分析

罕遇地震作用下,隔震層的隔震支座最大位移為 376 mm,小于最小直徑隔震支座的 0.55 倍(800×0.55=440 mm)和 3 倍支座厚度(157×3=471 mm)的較小值,滿足水平變形要求。罕遇地震作用下,隔震支座的極大面壓為 23.77 MPa,未超過 30 MPa 限值,極小面壓為 1.72 MPa,支座未產生拉應力,滿足《抗規》要求。

表4 非隔震和隔震結構中震下各層剪力比較 104 kN

圖4 隔震前后結構在中震作用下層剪力比較

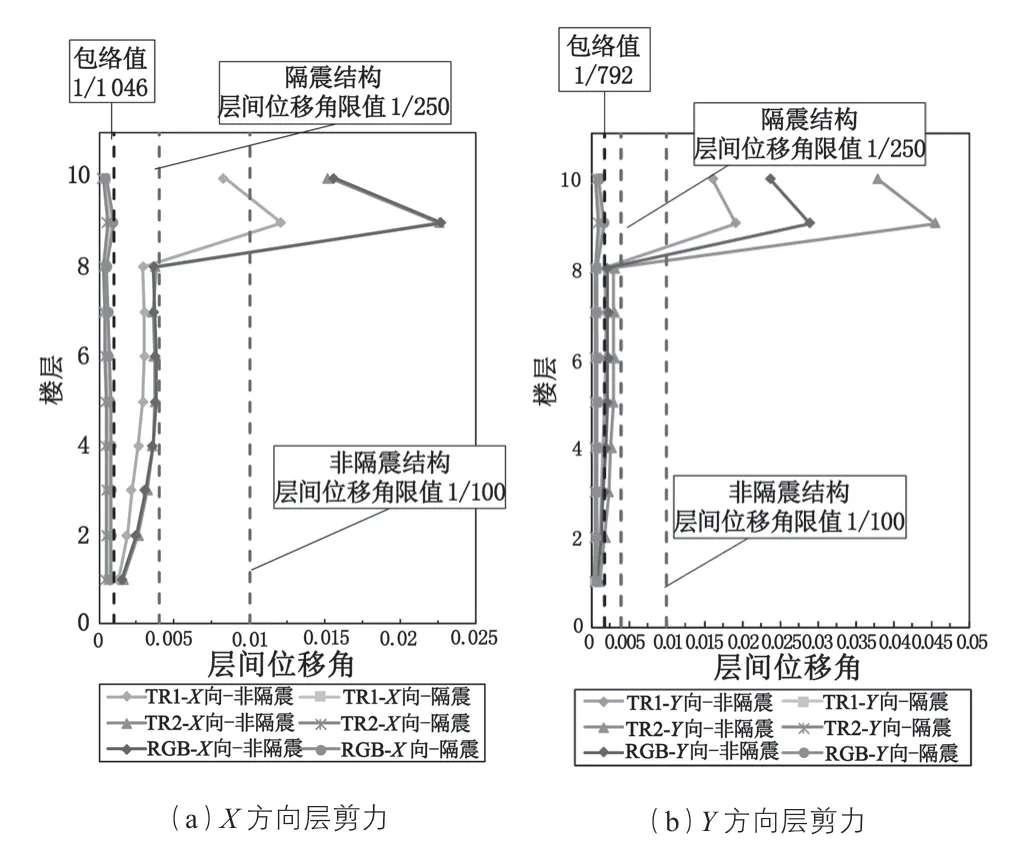

此外,罕遇地震作用下,隔震結構的各層層間位移角大幅減小(見圖 5),最大層間側移角為 1/792,上部結構基本處于彈性狀態(《抗規》規定為 1/800),結構的抗震性能得到顯著提高。

圖5 罕遇地震作用下,隔震前后結構層間位移角比較

3 結論

1)采用隔震加固技術后,地震作用大幅度降低,中震下基底剪力降低約 60 %;

2)罕遇地震下,隔震結構的各層最大層間位移角為加固前結構的 15 %~37 %(主體部分),且上部結構基本處于彈性狀態,能夠有效保護醫療設備和人員的安全,使醫院的醫療救治能力得到保障,并充分發揮醫療機構的應急救災作用。

3)較傳統抗震技術,施工周期短,僅對一層的部分功能有影響,對建筑整體的使用功能、外觀、內部裝飾等影響較小。對于不能停業改造的醫療建筑而言,采用隔震加固技術方案具有較好的經濟性。