高鐵路基填筑對膨潤土地基變形特性影響研究

王 拓

(中國鐵路設計集團有限公司,天津 300308)

近年來,隨著國內高速鐵路速度的提高,對地基沉降的要求越來越高。膨潤土作為一種強吸水性、高脹縮性土體,在其遇水時,會產生顯著的膨脹性;在其失水時,會產生較大的收縮性。干濕循環下,會產生明顯的脹縮效應,對鐵路路基造成不利影響。

國內外學者對膨潤土進行了大量的研究,胡桂陽等[1]對膨潤土混合物進行膨脹變形試驗,探究不同初始含水率對膨潤土變形的影響;王志儉等研究不同含水率和干密度對膨潤土混合物膨脹特性的影響[2];孫德安等建立了膨潤土膨脹變形的計算模型[3];王東偉等開展了一系列室內干燥試驗,研究膨脹土干縮變形特性,測定了膨脹土的收縮特征曲線[4]。目前,相關研究多集中在膨潤土膨脹特性[5-6]以及其他膨脹土地基方面[7-10],針對膨潤土地基的研究較少。

以濰坊至萊西高速鐵路(以下簡稱濰萊鐵路)工程為依托,在濰萊鐵路膨潤土試驗段進行填筑期內的現場監測[11],通過對監測數據的采集和處理分析,研究路基填筑過程中膨潤土地基的變形特性。

1 現場概況及監測方案

濰萊鐵路為設計速度350 km/h雙線無砟高速鐵路,線間距為5.0 m,最小曲線半徑為7 000 m,最大坡度為20‰。

1.1 現場概況

膨潤土試驗段地勢平坦,地表大多為耕地,局部有膨潤土分布,其主要成分為凝灰質角礫巖和膨潤土化凝灰巖,工程性質較差。

試驗段范圍內表層覆蓋全新統人工堆積層雜填土、素填土,層厚0~4.8 m;第四系全新統沖洪積粉質黏土;下伏白堊系下統青山組凝灰巖、凝灰質角礫巖、膨潤土化凝灰巖及膨潤土化凝灰質角礫巖[12]。

其中,沿線分布的膨潤土化凝灰巖及膨潤土化凝灰質角礫巖,遇水膨脹性強。根據取樣后的膨脹性試驗數據,其自由膨脹率Fs=25%~41%,蒙脫石含量M=21.35%~41.85%,陽離子交換量CEC(NH4+)=200.97~531.35 mmol/kg,依據《鐵路工程特殊巖土勘察規程》中有關內容,判定其具有中等-強膨脹性。

試驗段屬溫帶亞濕潤氣候,春秋干旱少雨,夏季炎熱多雨,季節分明。年平均降水量約600 mm,土壤最大凍結深度為0.51 m。地下水為基巖裂隙水,地下水位埋深為2.6~5.4 m,地下水位季節變化幅度為2~4 m。

1.2 監測方案

試驗段為路堤,監測斷面填高約為8.5 m。該監測斷面上覆粉質黏土,下伏全風化膨潤土化凝灰質角礫巖、強風化膨潤土化凝灰質角礫巖,路堤兩側邊坡自基床表層以下至坡腳處每隔0.6 m鋪設1層雙向土工格柵,寬3 m,每隔1.2 m通鋪1層單向土工格柵。路基基底采用鉆孔灌注樁加固,正方形布置,樁徑0.8 m,樁間距6.0 m,樁長8~10 m,樁頂處由下至上分別設置0.5 m厚三七灰土墊層、0.2 m厚碎石墊層以及0.05 m厚C20素混凝土墊層,墊層頂設置厚0.8 m的C40鋼筋混凝土板。

現場監測主要通過多點位移計、柔性位移計以及孔隙水壓力計進行。在膨潤土地基中布設3組多點位移計,分別位于路基左側坡腳、路基中心位置及路基右側坡腳處。每組設置4通道多點位移計,最上端錨頭設置于路基基底樁頂,其余3處錨頭分別布設至距樁頂2.67 m、5.33 m以及8.0 m深度處。

柔性位移計布設于鋼筋混凝土板頂部第1層通鋪土工格柵處,橫向等間距布置,數量為6組。

孔隙水壓力計布設于膨潤土地基中,布置深度分別為15 m、17 m、19 m、21 m、23 m、25 m,沿線路縱向方向間距為2 m。

路堤形式及各處監測元器件的布設位置如圖1所示。

現場監測自開工之日開始,整個監測過程持續約40 d,其中前30 d為路基填筑期。現場監測采用多點位移計觀測地基沉降,柔性應變計觀測土工格柵變形,孔隙水壓力計觀測土體孔隙水壓力。

2 現場監測結果及分析

2.1 多點位移計結果及分析

圖1 監測元器件布置示意(單位:m)

分別提取路基中心及坡腳以下地基多點位移計的監測數據,得到地基分層沉降數據,如圖2、圖3所示。

圖2 路基中心處地基沉降曲線

圖3 坡腳處地基沉降曲線

由圖2、圖3可知,在路基填筑過程中,路基中心處地基沉降發生變化,初始沉降均為0,埋深2.67 m處沉降增至5 mm,埋深5.33 m處沉降增至10 mm,埋深8.0 m處沉降增至15 mm,3組分層沉降基本均勻。在16 d時,3組多點位移計的數據分別為3.514 mm、7.220 mm、10.99 mm,占填筑期地基總沉降的70%左右,此時路基填筑高度為6.3 m,地基沉降由開始時短時間內的快速增長逐漸趨于緩慢增長至收斂。

隨著路基填筑的進行,上覆荷載增加,地基沉降逐漸增大。沉降沒有隨著上覆荷載的增加呈線性增長,而是存在1個較為明顯的拐點。由此說明,上覆荷載對膨潤土地基沉降具有一定的影響,在填高達到一定高度后,地基沉降增長速率降低且隨著時間逐漸趨于穩定。上覆荷載較小(即填高較低)時,地基沉降增長速率較快。

地基分層沉降并沒有顯示出明顯的差異,即每層沉降較為均勻。這是由于本試驗段采用樁板結構加固[13],加固區內的地基附加應力傳遞到樁身,并由樁身傳遞到樁端。即使是歷經干濕循環,加固區內的地基并未顯示出明顯的脹縮特性。

路基坡腳處與中心處地基沉降趨勢大體相同,初始沉降均為0,埋深2.67 m處沉降增至4 mm,埋深5.33 m處沉降增至8 mm,埋深8.0 m處沉降增至12 mm,3組分層沉降基本均勻。但坡腳處沉降變化速率及沉降值均較中心處略小,地基沉降呈現出兩端小中心大的現象,路基中心位置處上覆荷載最大,坡腳處最小,說明膨潤土地基沉降受上覆荷載影響較大[14-15]。且由于膨潤土地基的脹縮特性,坡腳處地基在路基填筑時更容易與水接觸,使得膨潤土遇水膨脹,出現了上拱現象,導致地基沉降有所減小。

2.2 柔性位移計結果及分析

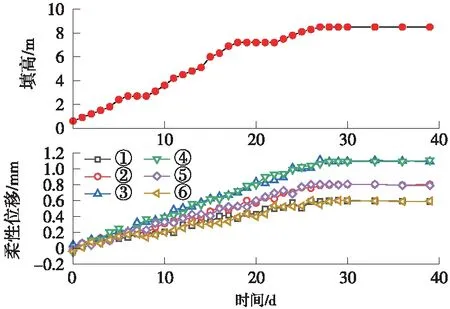

通過鋼筋混凝土板頂部土工格柵處柔性位移計的監測,得到各處土工格柵柔性位移,如圖4所示。

圖4 土工格柵柔性位移曲線

土工格柵柔性位移初始均為0,在路基填筑過程中,③、④號土工格柵柔性位移增至約1.1 mm,②、⑤號土工格柵柔性位移增至約0.8 mm,①、⑥號土工格柵柔性位移增至約0.6 mm,6組土工格柵柔性位移大體呈線性增長趨勢,并未出現突變增長期,且在填筑結束后達到穩定狀態。

填筑初期,土工格柵變形與地基沉降有著相似的變化趨勢,即隨著上覆荷載的增加,格柵變形逐漸增大。但當地基沉降達到拐點后,格柵沉降并未出現拐點,而是繼續以較為均勻的變形直至填筑結束。

這說明鋼筋混凝土板頂部處的土工格柵為持續受拉狀態,并隨著路基填筑的進行,柔性位移逐漸增大。與地基變形不同,土工格柵產生了較為均勻的變形,說明樁板結構的剛性加固方式消除了膨潤土地基變形對路基本體的影響,土工格柵的變形隨荷載的增加而增大,同時這也使得路基荷載均勻的作用在地基上。

由于路基中心位置荷載最大,且荷載由中心向兩側遞減,土工格柵變形顯示出自路基中心向兩側逐漸衰減的現象。

2.3 孔隙水壓力計結果及分析

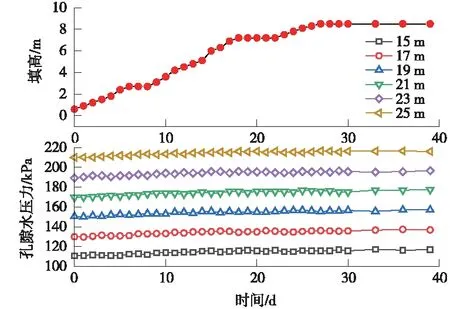

通過地基土的孔隙水壓力計的監測,得到不同深度孔隙水壓力的變化情況,如圖5所示。

圖5 地基孔隙水壓力

填筑過程中,孔隙水壓力由初始值110~210 kPa逐漸增大,初始增長較快,隨后增長率逐漸變緩,20 d時,埋深15~25 m處的孔隙水壓力最大值可達115~215 kPa。40 d時,孔隙水壓力逐漸出現穩定趨勢。孔隙水壓力隨埋深增加而增大,且基本與埋深成正比例。各埋深處孔隙水壓力隨路基填筑的變化規律基本相同。

填筑初期,孔隙水壓力隨著填筑的進行呈現逐漸增大趨勢,說明由于上覆荷載的增大,導致膨潤土土體受到擠壓,微孔隙減小,孔隙水壓力增大,此時孔隙水壓力增長較快。但隨后孔隙水壓力增長速率逐漸放緩,在此階段地基沉降速率也逐漸變緩,這說明膨潤土地基沉降與孔隙水壓力密切相關,孔隙水壓力的變化反映出膨潤土地基沉降的變化情況。

隨著填筑的進行,孔隙水壓力增大速率減小,這時膨潤土地基沉降速率明顯降低。當孔隙水壓力穩定后,地基沉降也趨于收斂。由此可見,膨潤土地基排水固結為地基沉降的主要過程,孔隙水壓力的逐漸收斂使得地基沉降逐漸趨于穩定。

3 結語

(1)濰萊鐵路試驗段通過樁板加固等措施,對膨潤土地基沉降控制較好,加固效果明顯。隨著路基填筑荷載的增加,地基沉降逐漸增大,填筑高度6 m后,地基沉降增加速率明顯降低。

(2)鋼筋混凝土板頂部土工格柵柔性變形均勻,呈現出由路基中心向兩側逐漸衰減的趨勢。樁板結構削弱了地基沉降對路基本體的影響。

(3)膨潤土地基沉降過程和孔隙水壓力變化過程密切相關,當孔隙水壓力穩定時,地基沉降也趨于收斂。加強防水排水可有效控制膨潤土地基沉降變形。