動漫在新聞報道中的應用及價值

耿蕊 原雅楠

【摘? ? 要】科技進步促進了傳播媒介的發展,使信息呈爆炸式增長。各媒體間競爭愈發激烈,為奪取受眾注意力,媒體不斷探尋新的新聞傳播形式。動漫與新聞的結合正是順應這一趨勢的產物。因具直觀性、形象化、可視化和臨場感等特征,動漫被運用到了新聞報道的各個領域,與政治、經濟、社會、文教等方面的報道相結合,恰當的動漫應用,為新聞報道帶來了更好的傳播效果。

【關鍵詞】動漫;新聞報道;應用;價值

【基金項目】本文系國家社科基金項目“中國動畫產業創新發展研究”(16BXW096)的階段性研究成果。

隨著網絡影響的進一步深入及各種新媒體平臺的出現,原有的傳播方式被打破,傳統的新聞傳播形式已不能滿足當前受眾的需求。而在讀圖時代下,人們對視覺所帶來的感受越發依賴,通過視覺獲取信息量的比例逐漸增大。[1]因此,可視化的新聞報道愈來愈多。動漫具有直觀性、可視化、形象化和臨場感等特征,為受眾所喜愛,在我們生活中占據著重要地位。新媒體時代下,借助于現代數字技術傳播手段,動漫的傳播更具有便捷性和廣泛性。在這一趨勢下,動漫新聞應運而生。動漫在新聞報道中的應用,為其帶來了更好的傳播效果。

一、塑造有血有肉的動漫形象,淡化時政新聞的疏離感

時政新聞與動漫的結合在傳統媒體時代便已出現,歷史悠久。1754年,《賓夕法尼亞州公報》刊登了本杰明·富蘭克林的動漫形象畫,這是美國歷史上第一幅政治社論性卡通。19世紀末20世紀初,政治社論性漫畫在美國進一步發展。1922年,更是專門設立了普利策社論性漫畫獎。但我國的政治與動漫的結合則出現較晚,我國國家領導人的卡通形象出現于十一屆三中全會以后。1986年8月15日,《解放日報》首次刊登了鄧小平的卡通形象;次日,又刊登了江澤民的卡通形象,這開啟了我國政治與動漫相結合的先河。

新媒體時代,網絡的影響深入,傳統的傳受關系被改變。政治逐漸衍化出“去隔離化狀態”,不再裹著一層明晰的嚴肅外形,[2]開始探尋更活潑的宣傳方式。政治與動漫的結合恰好適應了這一變化。

相較于以往嚴肅的領導人形象,民眾更樂于接受“接地氣”的人物形象。如排隊買慶豐包子的習大大,脫去了領導人的神秘感,更顯得生活化和親民化,更加鮮活、真實。因此,有血有肉的動漫形象的塑造,能夠使原本嚴肅的時政新聞富有人情味,淡化了疏離感。

例如,2013年在優酷網發布的動漫短片《領導人是怎樣煉成的》中,國家領導人形象由真人頭像與卡通身體拼接而成,盡顯“萌”態。中國國家領導人習近平笑容滿面,極具親和力。此外,通過美國總統奧巴馬跳騎馬舞、英國首相卡梅倫翻跟頭等動作設計,一改觀眾對國家領導人嚴肅、遙不可及的固有印象,讓其更接地氣,更貼近大眾的日常生活。親民的動漫形象,不同于以往的敘事風格,在網絡上引起了廣泛關注,達到了很好的政治宣傳效果。

2014年,媒體發表圖表新聞,盤點習主席的時間都去哪兒了,首次發布了習近平的漫畫形象;隨后,中國政府網發布《圖解國務院常務會議》,發布了李克強的漫畫形象;2015年2月,群眾路線系列動漫出現;2015年5月,紀錄片《旋風九日》上映,采用了鄧小平的動漫形象。動漫在政治宣傳中的使用愈來愈多,政治話語傳播更趨人性化,以漫畫、動漫為代表的新型政治話語成為觀察中國政治傳播的重要著眼點。[3]

二、巧用清晰易懂的動畫圖示,降低經濟新聞的復雜度

自1978年十一屆三中全會決定實行改革開放政策以來,人們對經濟新聞的關注度日益提高。2003年,中國加入世界貿易組織,中國的經濟發展與世界經濟間的聯系更為緊密,人們對經濟新聞報道展現出更為迫切的需求。但經濟新聞所特有的復雜性和專業性,使經濟新聞的閱讀門檻較高,傳播較為困難。如何讓經濟新聞變得通俗易懂成為經濟新聞傳播中的一大問題。人民日報社記者、麻辣財經牽頭人李麗輝指出,“財經領域的報道相對比較專業,但又與百姓切身利益密切相關”,因此要“把財經新聞做成百姓的‘家常菜,讓人‘吃得‘有滋有味”。[4]

動漫具有直觀、可視化的特征,相比線性的語言符號,更容易為受眾所理解。動漫與經濟新聞的結合,可使受眾短時間內接受比較復雜而難懂的經濟信息,有著獨到的形象化傳播優勢。

采用清晰易懂的動畫圖示進行信息展示,能降低受眾的解碼難度,使其單位時間內獲取更多的信息。此處的圖示既指傳統意義上的“用圖形表示”,又指“以圖像、圖表等示意”。借助動畫圖形,表達事物間的抽象關系及事物的動態演進過程,幫助受眾更好地理解和分析事物,例如跳動的箭頭、變化的曲線等。在涉及抽象名詞、數據等的新聞中,則常以圖像、圖表進行展示,化抽象為形象,使受眾有更清晰的感受。

在對2018年第四次全國經濟普查的新聞報道中,銀川市第四次全國經濟普查領導小組辦公室便通過在《寧夏畫報》上刊載《第四次全國經濟普查系列漫畫》,向民眾普及第四次全國經濟普查知識。漫畫以春秋時期齊國宰相管仲穿越以了解現代經濟普查為開篇,切入主題,新穎有趣。通過“穿越人”管仲與普查員童一一的對話,由淺入深地介紹第四次全國經濟普查的內容。“穿越人”的身份設定,讓管仲“不懂就問”,對于難以理解的概念如“電子商務”等,通過漫畫場景的再現、直白的語言解釋進行解答。漫畫形象生動有趣,語言通俗易懂,使原本枯燥乏味、難以理解的內容變得容易被受眾接受。廣西則制作了第四次全國經濟普查動漫宣傳片,將全國經濟普查與體檢進行類比,解答民眾對為何要進行經濟普查及經濟普查有何作用的疑問。宣傳片不足1分鐘,簡短有趣,信息豐富,讓受眾能在短時間內掌握第四次全國經濟普查的相關內容。

動畫圖示與音頻、視頻、文字等多種符號的綜合運用,使受眾以更快的速度、更簡便易懂的方式來接受更多、更豐富的信息,抽象概念的具象化,降低了經濟新聞的復雜度。

三、構建具體貼切的動漫場景,提升社會新聞的臨場感

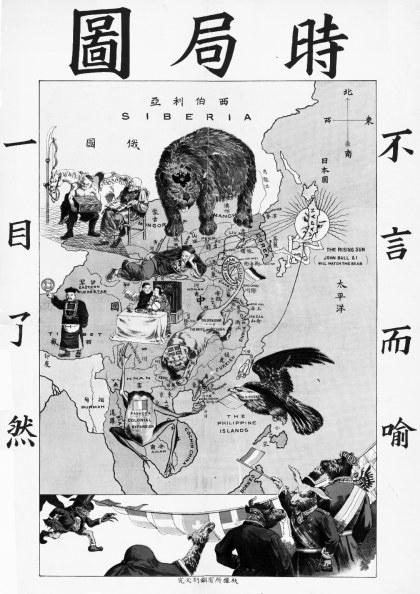

我國反映社會問題與社會現象的動漫作品在19世紀末便已出現。1898年7月,香港《輔仁文社社刊》刊登了謝纘泰所作漫畫《時局全圖》,作品對當時社會環境進行了刻畫,形象地反映了當時世界列強瓜分中國的岌岌可危的局勢。1903年,謝纘泰的作品《時局圖》又刊登在蔡元培等人主編的《俄事警聞》上,以揭露沙俄侵華活動,成為中國新聞史上第一張可查的新聞漫畫。

漫畫大家豐子愷在《我的漫畫》中曾表示,其作品“約略可分為四個時期”,第三個時期是描寫社會相的時代。如題字為“愿作安琪兒空中接炸彈”的漫畫,便是對抗日戰爭時期人民苦難生活的描繪。摔倒的孩童,倉皇奔逃的百姓、下落的炸彈,生動的場面描摹,再現了戰爭的情景,恐懼與痛苦之情通過漫畫直達觀者心底。劉一丁認為通過豐子愷所述及他的“描寫社會相”的漫畫作品來看,豐子愷的漫畫雖然以抒情為主,卻也有部分作品可以歸為新聞漫畫。換句話說,豐子愷在某種程度上也是新聞漫畫作者之一。[5]

由此可見,雖然不同時期所關注和反映的社會問題、社會現象不同,但動漫在社會新聞領域的應用卻是由來已久。動漫的使用,使社會環境的呈現更為直觀具體。

新媒體時代,各媒體間競爭愈發激烈,為奪取受眾注意力,獲得更好的傳播效果,具有形象化和臨場感等特征的動漫在新聞中的應用更為廣泛。在無法獲取第一手新聞資料時,通過將新聞事件的時間、地點、人物、過程及背景等要素進行有機整合,以動漫的形式構建場景,實現場景再現,可以將新聞信息更加形象地傳達給受眾。具體貼切的場景建構,把握了事物的細節,突出描繪新聞信息的要點,使受眾獲得對新聞事件更為充分的了解,增強受眾的臨場感。

以新京報動新聞為例,它以三維動畫、二維動畫、現場視頻為主,制作成新聞動畫短視頻來還原新聞現場、講述新聞故事、解讀新聞背景。動漫短片《孫楊遭禁賽8年:動畫還原“抗檢”一夜》便是其依據所獲信息,進行3D的人物及場景構建,對孫楊拒檢當晚進行動畫還原。通過整合信息,使事件脈絡更為清晰。情景再現的方式,提升了受眾的臨場感,拉近受眾與新聞間的距離,讓受眾對該事件有更為充分的了解。

在一些突發事件,如地震、火災或車禍等的新聞報道中,采用動漫還原事故現場的報道方式尤為常見。例如在對2018年重慶公交墜江事故的新聞報道中,借助動漫藝術處理方式,從事故的發生時間、地點及墜江現場等多維展現了這一新聞事件發生的全過程,對新聞事件進行現場還原,使新聞信息的傳遞更加貼近真實。

四、輔以簡潔凝練的動漫敘述語言,增強文教新聞的易讀性

文教新聞是以文化、教育、科技、體育、衛生領域的情況為題材的新聞,采寫對象主要是知識分子,如專家、學者、教授、藝術家、演員、醫生、作家等。[6]文教新聞涉及范圍廣,以傳播知識作為其重要任務,具有知識性和專業性。如今,隨著社會的發展,科技新聞、體育新聞已成為相對獨立的新聞類型,文教新聞的范圍有所縮小,新聞內容較多地涉及意識形態領域,[7]具有指導性。

文教新聞所具有的知識性和專業性,決定了其內容并不能完全滿足大眾化的受眾需求。例如在對科研成果的新聞報道中,為保證報道的準確、科學,敘述中不可避免地會使用較多的專業名詞。這使得受眾閱讀較為吃力,即便報道中對專業名詞有所解釋,也難以提高受眾的閱讀興趣。在對意識形態領域的報道中,文教新聞為達到指導性效果,敘述中往往會帶有一些說教味,易使受眾產生排斥心理。在敘述中,將知識性與趣味性結合,讓指導性新聞沒有說教味,使報道更具有可讀性,是文教新聞報道一直在探索的方向。

動漫本身作為一種視覺語言,能夠通過符號和色彩對新聞內容進行詮釋。動漫敘述語言以文字或聲音的方式呈現,作為動漫符號與色彩的輔助手段,可彌補圖像語言的不足,起到準確傳達信息的作用。簡潔凝練的動漫敘述語言,對關鍵點進行提煉,使受眾更易把握新聞重點,理解新聞內容,從而增強新聞的易讀性。

新京報動新聞在對美國關于“周末補覺比熬夜害處更大”的一項研究報道中,采用動漫與文字相結合的方式對研究方法、研究過程及研究結果進行說明。將專業性較強的研究內容以簡潔的語言進行整合、提煉,讓重點信息在畫面中以文字的形式突出顯示,使新聞內容兼具趣味性與準確性,達到了很好的科普效果。

相較于純文字的表述,以動漫形式進行報道可淡化說教味。通過文字對新聞內容進行簡要提煉,更是起到了畫龍點睛的作用,能較好地傳遞作者的思想與態度。如漫畫《孔夫子講學》,便是對近年來出現的“低頭族”“手機依賴癥”等問題的描摹。漫畫沒有采用說教的方式,對問題進行直截了當的批判,而是通過刻畫孔夫子講學前的情景,以幽默且略帶諷刺的手法間接傳遞思想。“子路,收一下手機”一句簡單的話語,高度概括了如今學生上課前的狀態,令受眾在感到有趣的同時進行反思。

結語

動漫作為一種視覺語言符號在新聞報道中使用,其可視化、形象化等特征,為受眾帶來了更好的視覺沖擊力,擁有較強的直觀性和可讀性。通過塑造有血有肉的動漫形象,脫下了政治嚴肅的“外衣”,讓時政新聞更具親和力;巧用清晰易懂的動畫圖示,使復雜的語言簡單化,讓受眾在短時間內讀懂經濟新聞,獲取更多信息;構建具體貼切的動漫場景,實現情景再現,令事件脈絡梳理更為清晰,提升了社會新聞的受眾臨場感;輔以簡潔凝練的動漫敘述語言,使文教新聞兼具知識性和趣味性,凸顯指導性而淡化說教味,增強了文教新聞的易讀性。

注釋:

[1]鄒丹.新媒體時代動畫廣告視覺語言研究[D].華東理工大學,2016.

[2]邵培仁,張夢晗.全媒體時代政治傳播的現實特征與基本轉向[J].探索與爭鳴,2015(02):57-60.

[3]梁國杰,趙新利.從多模態視角看動漫政治話語的傳播力[J].青年記者,2014(16):53-55.

[4]李麗輝.麻辣財經,讓財經報道“有滋有味”[J].新聞戰線,2019(21):25-27.

[5]劉一丁.中國新聞漫畫究竟始于何時[J].新聞實踐,2002(03):54-56.

[6][7]閻景翰.寫作藝術大辭典[M].西安:陜西人民出版社,1990:1913.

(作者:耿蕊,長沙理工大學新聞系教授,博士,碩士生導師;原雅楠,長沙理工大學新聞系學生)

責編:周蕾