明代黃河銀川平原段河道位置新探

摘 要:明代黃河銀川平原段河道遷徙、擺蕩頻繁,歷代罕有。結合文獻記載,輔之考古調查及自然地理等相關資料,對黃河銀川平原段南、北兩段展開逐步探索。總體上從明代靈州城的三次遷建、銀川平原黃河沿岸明代及以前古代遺跡的分布及河中堡、高臺寺、省嵬城的空間位置等進行探索,從而對明代黃河銀川平原段河道位置作出簡單勾勒。

關鍵詞:明代;黃河;靈州城;銀川平原;河道

中圖分類號:TV882.1;TV147;K248;K29?? 文獻標志碼:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.03.006

A New Research on the Channel Position of Yellow River in Yinchuan Plain in Ming Dynasty

ZHAI Fei

(School of History and Civilization, Shaanxi Normal University, Xian 710119, China)

Abstract: The channel ofthe Yellow River in Yinchuan Plain of Ming Dynasty shifted and twisted frequently. By combining culture documentary and referring to relevant materials such as archaeological discoveries as well as natural geography, the author probed into the south and north sections of the Yellow River in Yinchuan Plain step by step. The overall research involved the damage and construction of Lingzhou City in three times, the distribution of littoral archaeological sites in Yinchuan plain before and within Ming Dynasty and the spatial location of Hezhongbao, Gaotai Temple and Shengwei City. Then, the author made a rough outline picture of the channel in Yinchuan Plain of the Yellow River in Ming Dynasty.

Key words: Ming Dynasty; Yellow River; Lingzhou City; Yinchuan Plain; channel

黃河自古遷徙、決溢頻繁。“黃河平,天下寧”成為千百年來中華兒女孜孜以求的夢想[1]。黃河在歷經東漢至唐八百多年相對“安流期”[2]后,五代又進入“不安流期”,且呈愈演愈烈之勢。尤其至明代,有關黃河決溢、遷徙的記載不絕于史。黃河“河道之紊亂,不下于金、元兩代”,而且“忽南忽北,極不穩定”[3]。很明顯,此時黃河處于“不安流期”。這一趨勢同樣可從明代黃河銀川平原段河道頻繁遷徙擺蕩、決溢事件頻發得以窺視。然迄今學界對此著墨不多,且無專篇論著。有鑒于此,筆者不揣淺陋,草就此文,不當之處請專家指正。

明代“河道之混亂,比清或宋厲害得多,初讀黃河史的,往往毫無頭緒”[4]。為準確把握明代黃河銀川平原段變遷梗概,筆者將此段河道分為南、北兩段進行探究。南段河道,指今青銅峽口到銀川市的黃河河道;銀川市到石嘴山市的黃河河道,則為北段河道。

1 史志文獻對銀川平原南段河道的記載

在浩如煙海的史籍中,對明代黃河銀川平原段的記載最為詳備的,首推編修于明代的四部寧夏地方志。這些方志是探究黃河河道變遷的主要文獻基礎。

1.1 明代寧夏方志中黃河銀川平原段的南段河道

明代四部寧夏方志中保留著黃河銀川平原段南段河道的重要資料,彌足珍貴。在此摘錄如下:

《寧夏志箋證》載:“[靈州]故城居大河南,今猶存其頹垣遺址,其西南角被河水沖激崩圮。洪武間筑城于故城北十余里,永樂間亦被河水沖圮。今之新城,宣德間陳寧陽、海太監奉旨,相度地形,卜沙山西、大河東,西去故城五里余……”[5]。

《弘治寧夏新志》載:“[洪武]十七年,以故城為河水崩陷,惟遺西南一角,于故城北七里筑城……宣德三年,其城湮于河水,又去舊城東北五里筑城”[6]。

《嘉靖寧夏新志》載:“[洪武]十七年,以故城為河水崩陷,惟遺西南一角。于故城北七里筑城……宣德三年,城湮于河水,又去舊城東北五里筑之”[7]。

《萬歷朔方新志》載:“靈州城……洪武十七年,城湮于河,移筑于城北七里。宣德三年,又為河崩,再城于東北隅五里”[8]。

1.2 對四部寧夏志錄文的認識

從確定可信的文獻出發是文獻考證與歷史研究的基本方法[9]。四部寧夏志中存在有幾處抵牾,為更準確地理解和把握錄文所蘊含的有效信息,有必要對其再認識。

矛盾之一:洪武十七年靈州城北遷距離。朱栴《寧夏志箋證》云:“筑城于故城北十余里。”后三部《寧夏志》均載“故城北七里筑城”。筆者認為“七”當是“十”之訛,因形近而誤。在古籍中此種現象觸目皆是,“是古書致誤的最主要原因”。王念孫有言:“推其致誤之由,則傳寫訛脫者半,憑意忘改者亦半也”[10]。此外,從四座靈州城間道里(即今吳忠市到靈武市30里[11])亦可佐證“七”是“十”之訛。

矛盾之二:靈州故城損毀狀況的分歧。《宣德寧夏志》載:“其西南角被河水沖激崩圮。”弘治、嘉靖兩部《寧夏志》卻道:“洪武十七年,以故城為河水崩陷,惟遺西南一角。”如何解釋這一分歧呢?學界存有不同觀點,白述禮、吳忠禮兩先生認為《宣德寧夏志》所記遺失西南角的故城是古靈州城,為朱旃親眼所見[12]。艾沖先生在全面分析《宣德寧夏志》關于靈州城故址相關記載的基礎上認為,《宣德寧夏志》所涉及的三個“故城”,“第一個‘故城就是宣德年間仍可見其遺址的明代洪武年間遷建的靈州城址。第二個‘故城才是洪武年間被黃河大洪水沖沒而‘惟遺西南一角的西魏北周隋唐宋元時期的靈州城址。‘洪武間筑城之‘城則是永樂年間被黃河洪水再次沖壞的靈州城,即第一個‘故城。第三個‘故城則是指永樂年間放棄洪武中所筑城池后再次遷建的靈州千戶所城,亦即“視舊為勝”的“舊城”所在。而‘今之新城就是宣德年間遷建的今靈武市老城區”[13]。艾先生持論高屋建瓴,筆者認同先生高見。

矛盾之三:明代靈州城遷徙次數。《宣德寧夏志》所記為三次,即洪武、永樂、宣德年間三次。另三部志書均記為兩次,缺載永樂年間的一次。遍檢《明實錄》《明史》及相關寧夏方志,均不見永樂年間靈州城遷建片語,但也不是毫無所蹤,亦有些許蛛絲發現。明天啟中,履職于寧夏的張九德在《靈州河堤記》中言:“粵稽洪武甲子迄今,城凡三徙,皆以河故”[14]。張九德在寧夏擔任河東兵備道、按察使等要職[15],又組織官民修筑靈州河防工程治理黃河,無疑對寧夏地方史了然于胸。再有,南居仁在《靈州三賢祠碑記》亦曰:“洪武以來,三徙城矣”[7]。可見,明代靈州城當由故址向東北三遷。

2 明代黃河銀川平原段南段河道位置

對明代四部《寧夏志》錄文作了再辨析,基本澄清了明代黃河銀川平原段南段河道概況,認識到明代黃河位置與現今及其前歷史時期的巨大差異,實有必要進一步研究和分析明代黃河故道具體位置。

2.1 靈州三遷與黃河銀川平原段南段河道位置

由于明代靈州城三次遷徙都是在黃河“不安流”的大背景下的無奈之舉,因此三座靈州城具體地望對推斷黃河故道位置具有重要參考價值。

2.1.1 明代三座靈州城的位置

明代三座靈州城先后建置于洪武十七年、永樂年間、宣德三年。關于三座靈州城,艾沖先生特作了專門研究,具體位置現已完全清晰[16],不再贅述。然出于行文所需,在此對其地望作一簡要說明。洪武十七年靈州城,位于今吳忠市利通區北部的雙墩子村與新華橋村一帶;永樂年間靈州城,在今靈武市西余家蒲灘、農場一站附近;宣德三年靈州城,在今寧夏靈武市老城區。

2.1.2 洪武十七年至宣德三年黃河銀川平原段南段河道流徑

由于“靈州城的每次遷移,都與黃河改道有關”[17],因此三座靈州城的位置為鎖定黃河故道流徑提供了重要的參照坐標。

《明史》載:“黃河出硤東流”[18]。“硤”通“峽”,即今青銅峽。與漢至北魏時期“河水歷峽北注”的流徑全然不同,明代黃河不斷東徙,致使古靈州城在洪武十七年“為河水崩陷,惟遺西南一角”。據此情狀,當是黃河出青銅峽后東流,繞經古靈州城東與北側,由東向西流,形成一河灣,再轉向東北流去,即今古城灣。永樂年間,又因黃河沖擊,故洪武靈州城“西南角被河水沖激崩圮”。其時,黃河在流經古靈州城后,折向東北流,直逼洪武靈州城西南部,在吞沒其西南角后,繼續向東北流,經永樂靈州城西三里。在這一過程中,又形成兩個河灣。其后,黃河逐漸東擺,至宣德三年逼臨永樂靈州城下,即“靈州千戶所城垣舊距黃河三里,今河水沖激,切近城下,恐致崩陷,難于守御”,只好向東遷徙五里,至今靈武市老城區。

在此還需說明的是,黃河銀川平原段南段為砂質河床,河流在擺蕩遷徙過程中易形成彎道,“一彎既成,則上下數彎隨現”[19]。靈州段河道即是如此。

2.1.3 宣德三年后黃河的流路

宣德三年之后黃河河道的變遷詳情,賴明張九德《靈州河堤記》、南居仁《靈州三賢祠碑記》及崔而進《靈州張公堤記》三篇碑記得以窺視其概貌。《靈州河堤記》載:“粵稽洪武甲子迄今,城凡三徙,皆以河故,而河益徙而東。自不佞來受事,不一載,去城僅數十武矣”[8]。天啟元年,黃河已到距今靈武市“數十武”地方。古時半步為武,以六尺為步。明代一尺約為32.7 cm[20],一武約98.1 cm,黃河與靈州城近在咫尺。天啟二年(1622年)黃河鼓怒,“壬戌,河大決,居民屢夜驚,議他徙”[14]。在靈州面臨第四次徙城移民的緊要關頭,張九德力排眾議,“若此,是無靈州也!城可徙而東,水獨不可徙而西乎”[14]。于是“相度水勢,從十里外建石堤”。這道石堤“從南腢實地始累石特堅厚為堤,首四十余丈,用遏水沖。余以此迤西而北,其累石亦如之,計堤長為丈者六千有奇”[8],成效立竿見影,“功甫成,而河西徙,復由故道,視先所受嚙地淤為灘,可耕可藝,去城已十數里矣”[14]。河防工程最終于天啟五年(1625年)四月竣工,耗時兩年半。

宣德三年迄天啟元年(1428—1621年),黃河河道持續向東擺移,河槽已至靈武城(今靈武市老城區)西數十武之地,強烈地沖刷著靈州城西南方,且北延約十里的河段也對靈州城構成威脅。據此,黃河流徑大致在今靈武市西南、西湖北至安家湖一線。其后,張九德率眾在靈武城西十里外,即今靈武市西農場渠、銀西高速公路一線修筑河防工程,迫使黃河回歸城西十數里的故道。張九德的施工應是一種人工裁彎取直的工程。經過明末的治理,參諸實際和史籍,黃河河道當位于河防工程以西。據艾沖先生研究,河堤堤首在清代豬嘴碼頭地方[21],該碼頭的位置,根據《寧夏省水利專刊》所附《靈武縣秦渠流域圖》,位于秦壩公所西南,今峽口鎮草河村[22]。防洪大堤由此向北迤邐四十余里,縱亙于靈州城西黃河東岸。綜上可知,宣德三年后,靈武市境內黃河流路初在靈武市西——南北向的農場渠、銀西高速與河中堡之間的故道。天啟元年已東徙到靈武市西數十武的地方,沿西湖、安家湖一線北流。天啟五年又回歸故道。

2.2 河中堡、高臺寺與黃河河道變遷

河中堡、高臺寺二者的空間布局和位置變化都與黃河河道變遷密切關聯,它們成為判斷黃河河道位置的又一標尺。

2.2.1 河中堡位置的空間變化

河中堡,今為河忠堡,“因原地處河中得名”[23]。稽諸史志等文獻,河中堡首見于嘉靖十三年(1534年)成書的《九邊圖論》所附寧夏鎮圖[24]。迄今明文記載則首見于《嘉靖寧夏新志》,為寧夏衛所領十一堡寨之一。嘉靖時期,《九邊圖論》、嘉靖二十年(1541年)完稿的《廣輿圖》[25]及嘉靖二十六年(1547年)成書的《邊政考》卷一《總圖》、卷三《寧夏圖》,均將河中堡繪于靈州城西黃河河道中[26]。之后,霍冀等于隆慶三年(1569年)纂修的《九邊圖說·寧夏鎮分圖》、《萬歷朔方新志》卷首《河西總圖》、《南路圖》,直至清乾隆元年(1736年)的《甘肅通志》也明確將河中堡繪于黃河河道中[27]。然而,乾隆四十五年(1780年)成書的《乾隆寧夏府志》卷首《輿地全圖》中,河中堡已位于黃河東岸。縱觀上述輿圖可知,嘉靖至清初年間,河中堡一直位于黃河河心洲上。

明嘉靖以前,河中堡地區當是黃河西岸一塊向東凸出的河灣半島,為引水灌溉之需開挖了河忠堡渠,“渠昔受漢延渠之水”[27]。明代,漢延渠是銀川平原河西灌區的大干渠。揆諸史籍和實際,河中堡地區起初位于黃河西岸無疑。之后,在黃河大洪水的作用下被黃河汊道隔離于河道中。銀川平原河西灌區地勢低平、河渠棋布,一旦黃河洪水暴發,往往河決渠溢,河渠不分,甚者,河水侵奪溝渠,發展成新的黃河汊道,河中堡當是由此而淪于黃河河道中,河中堡渠當是在河水襲奪之下成為黃河一汊道。根據河道發育演化的特點,其時主河道還是東河,延至清順治初,西汊河道已淤塞,“河心洲已有向陸連島發育的趨勢”[28],東河則益徙而東,“順治初,因黃河沖嚙靈州,乃于[河中堡]西岸挑溝以泄其勢,后竟成河,而河中堡遂在河中矣”[27]。順治初這一舉措實際上是“浚深淤塞的汊河”[29],在人工干預下,河中堡再度被隔絕于黃河河道中,成為河中洲渚。直到乾隆中后期,洲渚東部與黃河東岸連接,原西汊河成為黃河主干道,河中堡完全成為黃河東岸的居民點。

2.2.2 高臺寺與黃河河道位置

高臺寺,西夏所建,史載:“[天授禮法延祚十年]二月……至是于興慶府東一十五里役民夫建高臺寺及諸浮圖,俱高數十丈……”[30],西夏末年,被元軍付之一炬,“兵燹之后,獨荒基廢礎尚存”[5]。明初尚有遺跡可尋,位于寧夏城東十五里、大河之濱,慶恭王在此基礎上重修,其“下有大湖萬頃”,“登此以眺,極山河之偉觀”。至嘉靖時,萬頃大湖已萎縮至“大湖千頃”,這時高臺寺的位置,根據考古調查和前輩學者研究,在今興慶區掌政鎮洼路村,尚有遺址存在[31]。至明代后期,高臺寺被黃河沖毀,“萬歷三十年重建,在紅花渠東、麗景園內”[32],后高臺寺由掌政鎮洼路村向西移建于今紅花鄉高臺寺村。可見,明前期至中期,黃河流路在舊高臺寺東側,即今掌政鎮洼路村、鎮河堡村東面。

此外,還有幾點佐證。其一,明永樂時,高臺寺與黃河間有大片河灘地可供畜牧。“每年四月,俱于高臺寺至陸墩沿河一帶地闊草蕃之處牧放”[33];其二,萬歷十八年,明政府組織人力修筑鎮河堡沿岸河堤,“以寧夏鎮河堡堤壩、城垣工完,敘錄在事諸臣”[34],恰在今鎮河堡與清水湖間有一道土坎,高差1~2 m,正是這道堤防[35]。綜上,明代黃河當在今掌政鎮洼路村、鎮河堡村至清水湖一線的東部。

2.3 其他有關黃河銀川平原段南段河道信息的記載

明代黃河銀川平原段南段河道資料信息,除寧夏地區相關地方史志有集中記載外,亦零星見于其他文獻典籍。這些記載彌補了寧夏地方史志的些許不足,茲作簡要摘錄和分析。

《皇明九邊考》載:“[橫城堡]三十里至黃河,三十里至寧夏城”[36]。

《讀史方輿紀要》載:“黃河,[寧夏]鎮東南四十里”[37]。橫城堡在黃河東岸,“西三里即黃河渡口”[37];又載:“橫城,紅山堡西北四十里,西至黃河三里”[37]。

《陜西四鎮圖說·寧夏鎮》(明殘本)載:“橫城堡,……西至黃河十里,至鎮城四十里……中路靈州……西至黃河二百步……大壩堡……東至黃河五十步……”[38]。

《明憲宗實錄》成化二年閏三月庚辰條載:“改筑寧夏河西寨城于高阜之地,以舊城為河水沖決故也”[39]。

首先,對四部史籍涉及的古地名作一簡單說明。橫城堡位于今靈武市臨河鎮、黃河東岸約450 m的橫城村[40];大壩堡在今青銅峽市大壩鎮韋橋村,東距黃河4.5 km;河西寨,即今永寧縣勝利鄉永清村[41]。其次,《皇明九邊考》的記載是有問題的,今橫城村西去銀川老城四十里,與《讀史方輿紀要》、《陜西四鎮圖說》(明殘本)互勘,《皇明九邊考》中“三十里”顯然是“十里”之誤。第三,《皇明九邊考》成書于嘉靖二十年(1541年),彼時黃河在今橫城村西十里,銀川老城東三十里,至清初《讀史方輿紀要》成書時,黃河已向東擺動到西距銀川老城四十里,東到橫城村三里的地方。2018年7月17—24日,在艾沖教授的組織下,我們對寧夏鹽池、靈武市北部、黃河橫城堡段等地進行了考察,親眼目睹現今黃河已至橫城堡西門外僅6~10 m的地方,為遏制黃河進一步向東侵蝕,當地政府在橫城堡西河灣處修筑了一道石堤。最后,大壩堡東至黃河僅五十步(約98 m),根據現今大壩鎮附近地理實際,參諸《黃河上中游考察報告》《寧夏省水利專刊》等圖文資料,明代黃河出青銅峽后,似亦發生分汊,大壩堡旁的西河是支流,東河是主河道。

3 明代黃河銀川平原段北段河道位置

黃河銀川平原段北段,地處平原北半部,地勢平坦開闊,河勢平緩,河道寬淺,以砂質河床為主,抗沖刷能力微弱,導致河道東西游移頻繁,穩定性極差,實有探索的必要。

4 結 論

通過對史志文獻和考古調查資料的綜合與分析,對明代黃河銀川平原段河道位置形成新的認識,得出如下結論。

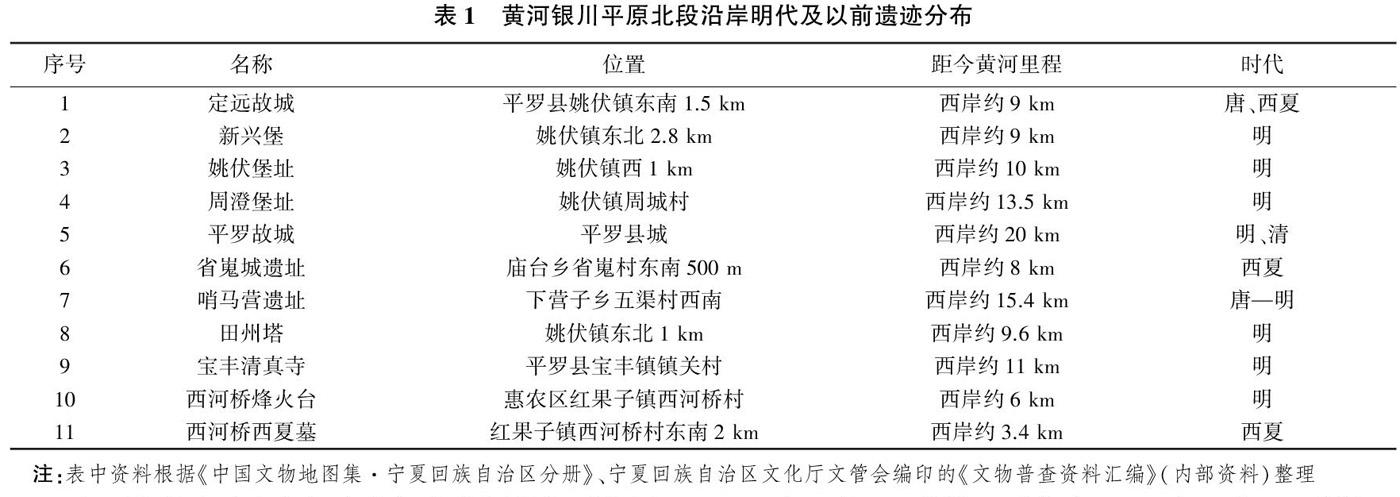

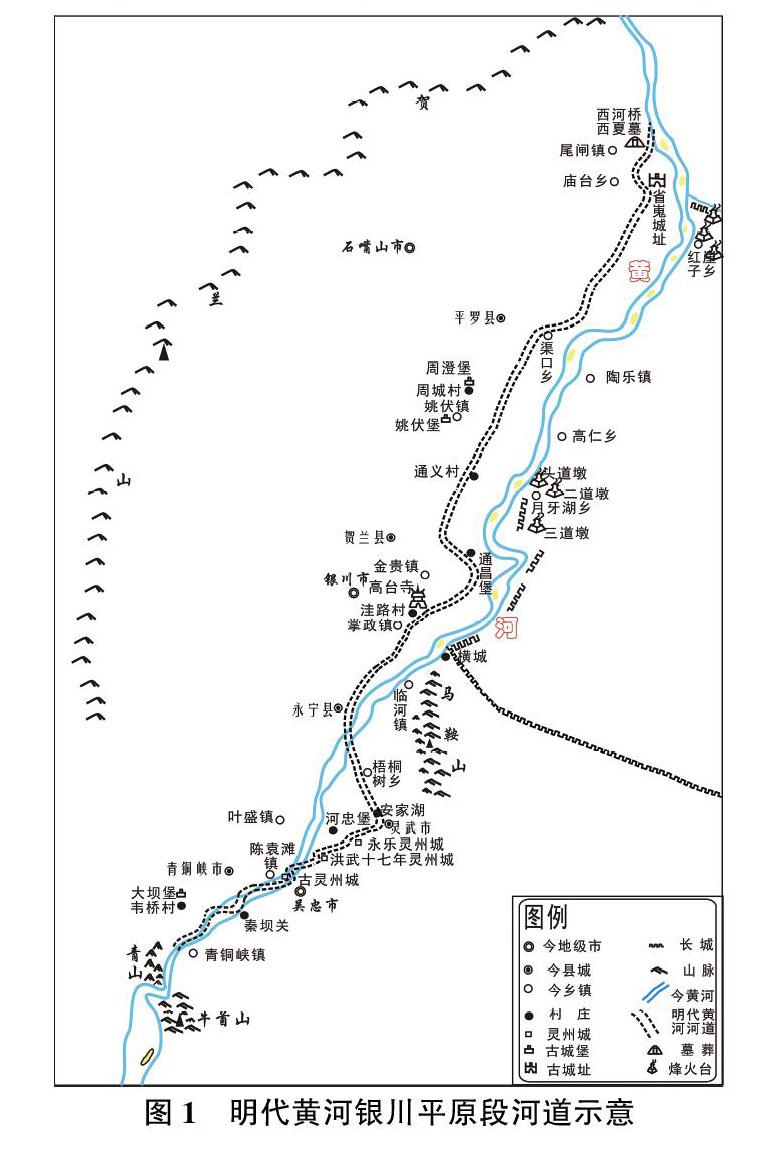

明代黃河出青銅峽后,向東流經今峽口鎮余橋村西,曲折東北流,經金積鎮秦壩關村西,繼而東北流經青銅峽市劉灘至陳袁灘一線,在陳袁灘附近折東而流,繞經今古城灣東側、北部,又折北流,經黨家河灣東,旋又拐向東北流,經新華橋村與雙墩子村間,又東北流經河忠堡村東,又東北流經余家蒲灘、農場一站附近,繼而折北流,經靈武市老城區西,在安家湖附近拐向西北流,經梧桐樹鄉西,又折向東北流,經永寧縣城東。繼續東北流,經掌政鎮洼路村、鎮河堡與橫城村段黃河西岸間,東北流經興慶區河灘村、通豐村一線東側,東北流經通貴村附近,折向西北流,經蘆家莊、通西村一帶,又折北而流,經賀蘭縣關渠至永華村一線,接著東北流經平羅縣姚伏鎮東,繼續東北流,經平羅縣城東雙廟、頭閘、雙渠村一帶,又東北流經惠農區廟臺鄉省嵬故城西,折向東北流,經下莊子村、惠農農場附近,進而東北流出銀川平原。明代黃河銀川平原段河道如圖1所示。

圖1 明代黃河銀川平原段河道示意

通過對明代黃河銀川平原段河道位置的再探索,對區域黃河治理、銀川平原段黃河沿岸城市建設與生態系統的改善,具有一定的借鑒意義。

參考文獻:

[1] 河南大學黃河文明與可持續發展中心.黃河開發與治理60年[M].北京:科學出版社,2009:1.

[2] 譚其驤.何以黃河在東漢以后會出現一個長期安流的局面:從歷史上論證黃河中游的土地合理利用是消弭下游水害的決定性因素[J].學術月刊,1962(2):23-25.

[3] 黃河水利史述要編寫組.黃河水利史述要[M].鄭州:黃河水利出版社,2003:255.

[4] 岑仲勉.黃河變遷史[M].北京:人民出版社,1957:466.

[5] 朱栴.寧夏志箋證[M].吳忠禮,箋證.銀川:寧夏人民出版社,1996:82,107.

[6] 胡汝礪.弘治寧夏新志[M].胡玉冰,曹陽,校注.北京:中國社會科學出版社,2015:62.

[7] 胡汝礪.嘉靖寧夏新志[M].管律,重修;陳明猷,校勘.銀川:寧夏人民出版社,1982:181,337.

[8] 楊壽,黃機.萬歷朔方新志[M].胡玉冰,校注.北京:中國社會科學出版社,2015:7,333-334.

[9] 成祖明.衛宏作《毛詩序注》考[J].歷史研究,2016(6):181-186.

[10] 王念孫.讀書雜志[M].南京:江蘇古籍出版社,1985:962.

[11] 楊森翔.城市記憶[M].香港:中國文化出版社,2008:179-180.

[12] 白述禮.今寧夏吳忠市有古城灣村嗎?:與《關于唐代原州的三個問題》一文作者商榷[J].寧夏史志,2012(6):30-32.

[13] 艾沖,劉冬.亦論寧夏吳忠市有無古城灣村:與白述禮先生商榷[J].三門峽職業技術學院學報,2013,12(1):66-71,75.

[14] 張金城.乾隆寧夏府志[M].楊浣雨,纂;陳明猷,點校.銀川:寧夏人民出版社,1992:741-742,748,751.

[15] 白述禮.大明寧夏督儲河東道工部尚書張九德[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2011,33(2):36-47.

[16] 艾沖.靈州治城的變遷新探[J].中國邊疆史地研究,2011,21(4):125-133,150.

[17] 吳忠市地方志編纂委員會.吳忠市志[M].北京:中華書局,2000:105.

[18] 張廷玉.明史[M].北京:中華書局,1974:1012.

[19] 寧夏水利志編纂委員會.寧夏水利志[M].銀川:寧夏人民出版社,1992:217.

[20] 中國科學院《中國自然地理》編輯委員會.中國自然地理·歷史自然地理附歷代度量衡換算簡表[M].北京:科學出版社,1982:261.

[21] 艾沖.張九德與寧夏靈武水利[C]//中國水利學會水利史研究會.水利史研究會第二次會員代表大會暨學術討論會論文集.北京:水利電力出版社,1990:115.

[22] 寧夏省政府建設廳.寧夏省水利專刊[M].北平:中華印書局,1936:126.

[23] 吳尚賢.中華人民共和國地名詞典·寧夏回族自治區[M].北京:商務印書館,1993:77.

[24] 許論.九邊圖論[M]//薄音湖,編輯、點校.明代蒙古漢籍史料匯編(第十二輯).呼和浩特:內蒙古大學出版社,2015:10.

[25] 羅洪先.廣輿圖[M].時刻本.濟南:海虞錢岱,1579(明萬歷七年):34-35.

[26] 張雨.邊政考[M]//薄音湖,編輯、點校.明代蒙古漢籍史料匯編(第7輯).呼和浩特:內蒙古大學出版社,2011:10,43.

[27] 許容.(乾隆)甘肅通志[M].臺北:文海出版社,1966:66-67,92-93,1704.

[28] 何彤慧.銀川平原不同類型濕地的歷史演變[J].人民黃河,2016,38(4):54-58.

[29] 汪一鳴.歷史時期黃河銀川平原段河道變遷初探[J].寧夏大學學報(自然科學版),1984(2):52-60.

[30] 吳廣成.西夏書事校證[M].龔世俊,校證.蘭州:甘肅文化出版社,1995:122,212.

[31] 許成,汪一鳴.論西夏京畿的皇家寺院[J].中國古都研究(5/6),1988:127.

[32] 陳夢雷.古今圖書集成(第107冊)·卷五百七十六·寧夏衛部[M].影印本.上海:中華書局,1934:7.

[33] 明英宗實錄·卷一〇三[M].臺北:“中央”研究院歷史語言研究所,1962:2085.

[34] 明神宗實錄·卷二二三[M].臺北:“中央”研究院歷史語言研究所,1962:4147.

[35] 劉菊湘.《飲汗城城址考證》質疑[J].寧夏社會科學,1993(5):62-66.

[36] 魏煥.九邊考[M]//薄音湖,王雄,編輯、點校.明代蒙古漢籍史料匯編(第1輯).呼和浩特:內蒙古大學出版社,2006:256-257.

[37] 顧祖禹.讀史方輿紀要[M].賀次君,施和金,點校.北京:中華書局,2005:2946,2952,6104-6105.

[38] 陜西四鎮圖說·寧夏鎮[M].明殘本.臺北:“國家”圖書館,1613(明萬歷四十一年):寧10,寧19.

[39] 明憲宗實錄·卷二八[M].臺北:“中央”研究院歷史語言研究所,1962:554.

[40] 國家文物局.中國文物地圖集·寧夏回族自治區[M].北京:文物出版社,2010:268.

[41] 魯人勇.寧夏歷史地理考[M].銀川:寧夏人民出版社,1993:220.

[42] 劉獻廷.廣陽雜記[M].北京:中華書局,1997:158.

[43] 耿侃,單鵬飛.銀川地區:過去、現在及未來:晚第四紀地理環境演變的過程、特征和規律[M].北京:測繪出版社,1992:22.

[44] 贠有強.寧夏歷史文化遺存和文物古跡[M].銀川:寧夏人民出版社,2008:79.

[45] 寧夏回族自治區文化廳文管會.文物普查資料匯編[G].銀川:寧夏回族自治區文化廳文管會,1986:53,74.

[46] 朱鑒秋.中外交通古地圖集[M].上海:中西書局,2017:145,198-199.

[47] 平羅縣水利志編纂委員會.平羅縣水利志[M].銀川:寧夏人民出版社,2009:圖4.

[48] 王瓊.北虜事跡[M]//薄音湖,王雄,編輯、點校.明代蒙古漢籍史料匯編(第1輯).呼和浩特:內蒙古大學出版社,2006:142.

[49] 華夏子.明長城考實[M].北京:檔案出版社,1988:249.

【責任編輯 張 帥】

收稿日期:2018-05-22

基金項目:國家社會科學基金重大招標項目(11&ZD097)

作者簡介:翟飛(1992—),男,河南南陽人,碩士研究生,研究方向為中國邊疆史地

E-mail:1730504196@qq.com