軟通道穿刺治療小腦出血的臨床療效分析

高血壓小腦出血是臨床上常見的腦血管疾病,約占腦出血的5%~10%[1]。小腦出血的發生往往毫無征兆且臨床表現以及體征均無特異性,出血量較少時主要表現為頭暈不適、惡心嘔吐、共濟失調和眼球震顫等神經系統癥狀;出血量較多時則會表現為肢體癱瘓、凝視麻痹等腦干受壓癥狀[2]。由于小腦出血病情發展較為迅速,不僅預后不佳且具有較高的致死率,臨床一旦確診,需要給予及時有效的治療。隨著微創手術在基層神經外科的廣泛普及和應用,借助CT輔助進行軟通道穿刺治療高血壓小腦出血成為臨床治療的首選方案。近年來,本科室在小腦血腫患者開展微創血腫穿刺引流術中利用CT 進行輔助并獲得滿意的效果,現報道如下。

1 材料與方法

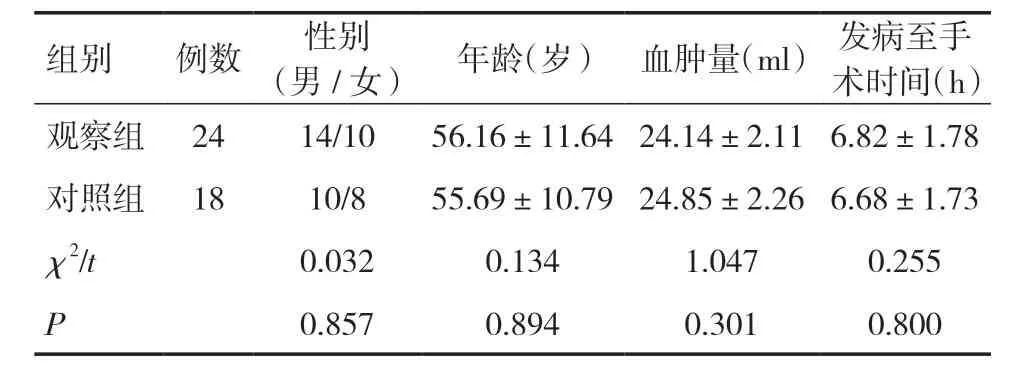

1.1 一般資料采用整群分層隨機抽樣法選擇2017年1月~2019年6月42例因高血壓小腦出血而在我院接受治療的患者作為研究對象。納入標準:①有高血壓病史,符合高血壓小腦出血的相關診斷標準,經顱腦CT 確診為高血壓小腦出血,且為幕下血腫者;②出血持續時間<24h,小腦半球血腫大于10ml 者;③入院格拉斯哥昏迷(GCS)評分>3分,具備手術指征者;④家屬知情同意并簽署知情同意書者。排除標準:合并嚴重器質性疾病、血液系統疾病、外傷性出血、血管畸形、深度昏迷、腦出血并發腦梗死、合并嚴重糖尿病、術前出現腦疝、術中死亡、出血已破入幕上部位、抗凝藥物口服史、手術禁忌證及家屬拒絕接受本研究者。根據臨床術式不同分為觀察組(CT輔助定向軟通道穿刺術,n=24)和對照組(常規后顱窩小骨窗顯微清除,n=18),觀察組中男14例,女10例,平均年齡(56.56±11.64)歲,入院平均血腫量(24.14±2.11)ml,發病至手術平均時間(6.82±1.78)h;對照組中男10例,女8例,平均年齡(55.69±10.79)歲,入院平均血腫量(24.85±2.26)ml,發病至手術平均時間(6.68±1.73)h。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(±s)

表1 兩組患者一般資料比較(±s)

組別例數 性別(男/女)年齡(歲) 血腫量(ml) 發病至手術時間(h)觀察組 24 14/10 56.16±11.64 24.14±2.11 6.82±1.78對照組 18 10/8 55.69±10.79 24.85±2.26 6.68±1.73 χ2/t 0.032 0.134 1.047 0.255 P 0.857 0.894 0.301 0.800

1.2 手術方法兩組患者入院后均給予吸氧、降顱壓、止血、控制高血壓及腦水腫、保持呼吸道暢通等常規及對癥治療,其中觀察組患者均行CT輔助定向軟通道穿刺術治療,對照組患者均行常規后顱窩小骨窗顯微清除術治療,術前均在管床護士指導下完善各項術前檢查及相關手續。

觀察組:①定位:患者取頸部前屈、患側在上側臥體位,標記正中矢狀線、橫竇、乙狀竇的體表投影線,在頭皮處按照頭顱 CT掃描結果標記出血腫最大范圍。以正中矢狀線旁開2.5cm 與橫竇線下1.5cm 的相交處作為穿刺部位。②錐孔穿刺引流:常規消毒、鋪巾處理,局部浸潤麻醉后,用尖刀切開頭皮各層,采用顱骨椎于穿刺點椎孔一個,使用破膜針刺開硬腦膜,沿穿刺通道置入硅膠引流管(14F)至血腫靶腔內,拔出針芯,無阻力情況下使用10ml 注射器緩慢間斷抽吸約50%左右血腫以達到緩解占位、降低顱內壓的目的。③術后引流:術畢即可進行頭顱CT掃描,為促進血腫的溶解和引流,利用引流管給予3~4 萬U 尿激酶,1~2次/d。每日復查頭顱 CT,待血腫引流滿意,即可去除引流管。

對照組:患者入室后行全麻,氣管插管下行常規后顱窩小骨窗顯微清除(若術前合并嚴重腦積水,則首先進行腦室外引流)。側臥體位,枕下正中或旁中開約3cm 骨窗,借助顯微鏡進行硬膜和小腦皮層切開,經隧道至血腫腔完成血腫的清除和止血(若血腫已破入腦室,則需要打開四腦室并吸除室內血腫);最后于腔內留置引流管,縫合硬膜或人工硬膜修補后依次縫合肌肉、頭皮,術畢。術后參照觀察組處理。

1.3 觀察指標及評價標準記錄兩組患者術中出血量、手術時間、術前血腫量;術后72h 進行顱腦CT掃查并計算血腫清除率,即術前血腫量與術后殘余量的差值占術前血腫量的百分比;統計并比較兩組患者術后肺部感染、顱內感染、腦積水、皮下積液等并發癥發生情況。術后隨訪6個月,參照格拉斯哥預后評分(GOS)分級對兩組患者預后情況進行評價,分級及評分標準如下:其中Ⅰ級(1分)為死亡;Ⅱ級(2分)為植物生存狀態或周期性清醒;Ⅲ級(3分)為預后神志清醒,但重度殘疾,日常生活無自主能力,需要他人照料;Ⅳ級(4分)為預后存在輕度殘疾,有獨立生活能力,給予相應保護措施下可參加工作;Ⅴ級(5分)為預后恢復良好,有輕度缺陷,可正常生活和工作。以GOS分級為Ⅳ~Ⅴ級(評分4~5分)為優良,Ⅰ~Ⅲ級(評分1~3分)為差。

1.4 統計學方法本研究所獲取的數據均錄入Excel 中并利用SPSS 21.0 統計學軟件進行處理,其中計量資料以均數±標準差(±s)表示并進行t檢驗,而計數資料以例數或百分比表示并進行χ2檢驗;檢驗水準設為α=0.05。以P<0.05為差異統計學意義。

2 結果

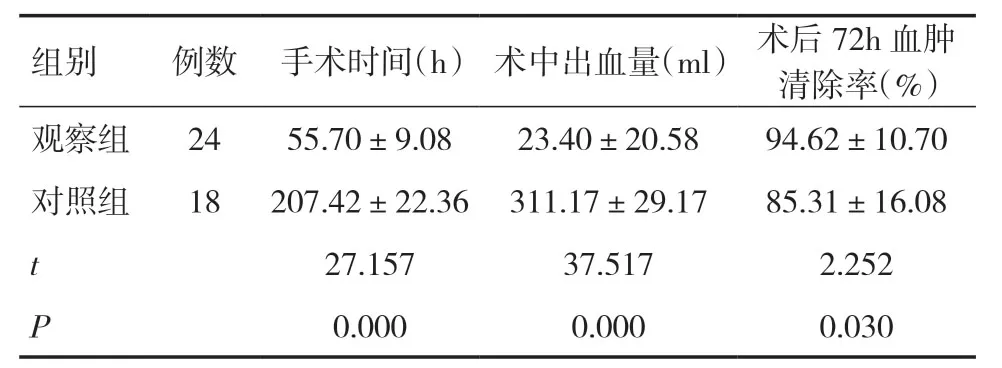

2.1 兩組手術時間和術后指標比較與對照組相比,觀察組手術時間較短、術中出血量較少、術后72h 血腫清除率較高,組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術時間和術后指標比較(±s)

表2 兩組手術時間和術后指標比較(±s)

組別例數 手術時間(h) 術中出血量(ml) 術后72h 血腫清除率(%)觀察組 24 55.70±9.08 23.40±20.58 94.62±10.70對照組 18 207.42±22.36 311.17±29.17 85.31±16.08 t 27.157 37.517 2.252 P 0.000 0.000 0.030

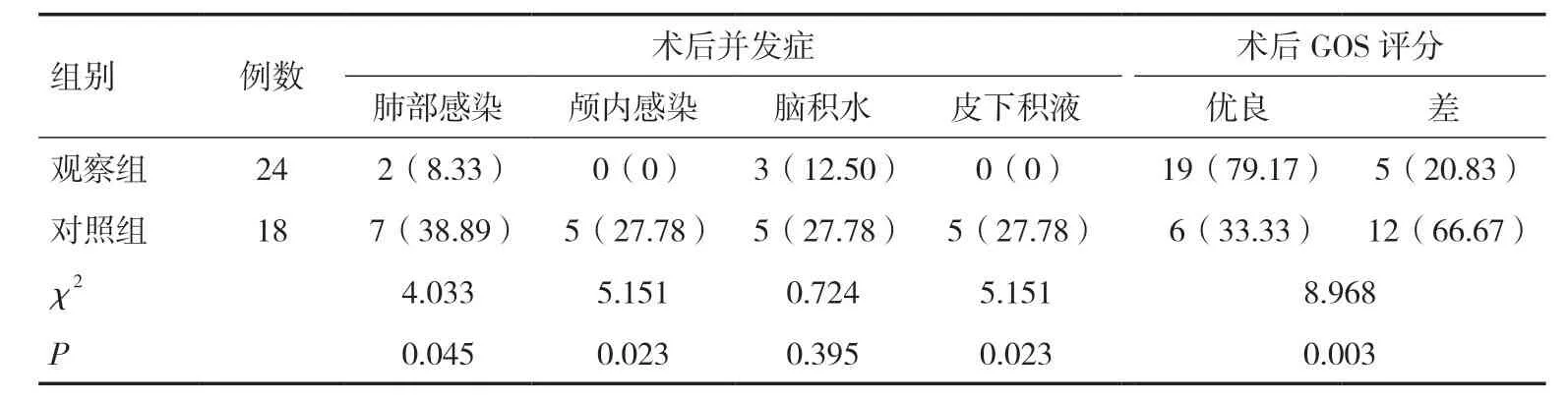

2.2 兩組術后并發癥和隨訪結果比較觀察組患者術后肺部感染、顱內感染及皮下積液等并發癥發生率明顯低于對照組;術后均隨訪6個月,觀察組的GOS評分優良率顯著高于對照組;上述指標組間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組術后并發癥和隨訪結果比較[n(%)]

3 討論

小腦出血發生后若未及時有效治療,容易造成對小腦的壓迫、中線移位,導致第四腦室通道受擠壓而造成阻塞,從而加劇腦積水的發生,進一步壓迫腦干,并因此形成枕骨大孔疝,威脅患者生命[3]。目前臨床小腦出血推薦手術治療的目的在于快速清除小腦血腫,從而降低顱內壓以及減少腦積水形成[4]。雖然常規開顱術有利于術者的操作和及時減壓,但此類開放性手術創傷較大、術中出血量較多、術后恢復較慢、并發癥和禁忌證較多,因此實際應用中頗受詬病[5]。隨著影像學技術和微創理念在神經外科手術中的廣泛普及和應用,張忠等[6]通過臨床研究得出結論,認為相對于傳統的開顱血腫清除術,CT 定向軟通道穿刺術不僅效果顯著,而且安全性高。

在多年臨床實踐中發現雖然穿刺引流對于幕上血腫效果顯著,但小腦出血較為特殊,一方面是由于小腦出血的解剖學位置較為隱蔽、引流角度較為刁鉆,增加了穿刺的難度;另一方面則是小腦出血的血腫多毗鄰腦干、靜脈竇等重要結構,增加了穿刺的風險[7]。而本研究中對觀察組患者在CT輔助定向的基礎上開展軟通道穿刺術,結果顯示觀察組患者的手術時間、術中出血量及術后72h 血腫清除率均明顯優于對照組;術后GOS評分優良率79.17%明顯高于對照組的33.33%;這與國內學者賈向軍[8]的研究一致。此外,本研究結果還證實了觀察組患者術后肺部感染、顱內感染及皮下積液等并發癥發生率明顯低于對照組;兩組間腦積水的發生率未見統計學差異,這可能是因為本研究樣本數較少。軟通道穿刺治療成功與否的關鍵在于定位,這也是本研究中在穿刺引流過程中強調利用CT輔助來有效確保穿刺的方向和深度的初衷,而且借助CT輔助的低創傷性優勢,進一步擴大了此類手術的適應證,對臨床治療起到積極的促進作用。本研究認為:CT輔助定向軟通道穿刺術的優勢在于通過早期CT 對血腫的定位,不僅有利于臨床醫師進行最佳穿刺部位和通道的選擇,有利于手術的及早開展,而且穿刺過程中通過CT 實時、精準的輔助定位,也能使穿刺的安全性和準確性得到有效的保障,減少了患者術中的創傷和術后并發癥的發生,使患者的術后恢復得到保障。

綜上所述,軟通道穿刺治療高血壓小腦出血臨床療效確切,具有術中出血量少、手術操作簡單、術后并發癥少等優點,能夠有效促進患者的預后恢復并提高其生活質量,值得臨床推廣應用。