隱秘角落:不為人知的故宮點滴

何映宇

故宮又稱紫禁城。為什么叫紫禁城?紫,并非紫色,而是一個天文學概念。中國古代講究“天人合一”的規劃理念,用天上的星辰與都城規劃相對應,以突出政權的合法性和皇權的至高性。天帝居住在紫微宮,而人間皇帝自詡為受命于天的“天子”,其居所應象征紫微宮以與天帝對應,《后漢書》載“天有紫微宮,是上帝之所居也。王者立宮,象而為之”。紫微、紫垣、紫宮等便成了帝王宮殿的代稱。由于封建皇宮在古代屬于禁地,常人不能進入,故稱為“紫禁”。明朝初期同外禁垣一起統稱“皇城”,大約明朝中晚期,與外禁垣區分開來,即宮城叫“紫禁城”,外禁垣為“皇城”。

這座紫禁城,現在已經成為了故宮博物院,對外開放。參觀過故宮的游客不計其數,可是對于這座古建筑宮殿群,你們又了解多少呢?這里有太多隱秘的角落,不為人知的點滴,需要你去慢慢了解。

元大都的皇宮在哪里?

我們知道,明朝并不是第一個定都北京的朝代。明北京是在元大都的基礎上修建起來的,而元大都的前身則是金中都。那么金中都和元大都的皇宮在什么地方呢?

金貞元元年三月二十六日(1153年4月21日),金國正式遷都,改元貞元,改燕京為中都,定名為中都大興府。中都仿照北宋汴京的規制,在遼南京城基礎上擴建。而蒙古帝國滅了金國之后,1267年,在金中都東北營造新都即大都城,1276年基本建成。

元大都又名汗八里城,位于北京市舊城的內域及其以北地區。忽必烈遷都燕京后,居住在城外的金代離宮——大寧宮內。至元四年(1267年),開始了新宮殿和都城的興建工作。中書省官員劉秉忠為營建都城的總負責人,阿拉伯人也黑迭兒負責設計新宮殿。郭守敬擔任都水監,修治元大都至通州的運河。

2016年4月18日上午,故宮考古發掘與文物保護專家咨詢會在故宮召開。故宮博物院考古研究所介紹了故宮隆宗門西遺址和慈寧宮花園東院遺址最新的考古發掘成果。在故宮隆宗門西,工作人員鋪設消防管道時,意外發現了元大都皇宮遺址,經過考古發掘,發現故宮地基有三層,分別是元、明、清,故被稱為“故宮三疊層”。這也是第一次發現元朝皇宮的存在。也就是說,元大都皇宮被埋在了故宮的地下!

元大都皇宮的地上部分,我們還能看到的,就是當時南北縱貫的太液池(今北海、中海)御苑區的水體部分,最初是元朝人開挖的,但地上建筑部分已經蕩然無存。明永樂四年(1406年),明成祖朱棣下詔以南京皇宮為藍本,興建北京皇宮和城垣,元朝皇宮被全部推倒了,只留了下了夯土層在故宮的地下被埋藏著。

太和殿是皇上上朝的地方嗎?

受影視劇的影響,現在很多人認為太和殿平時是用于上朝的,其實不是。太和殿在明清時期是用來舉行各種典禮的場所,并非處理政務之地。明清兩朝24個皇帝都在太和殿舉行盛大典禮,如皇帝登基即位、皇帝大婚、冊立皇后、命將出征,此外每年萬壽節、元旦、冬至三大節,皇帝在此接受文武官員的朝賀,并向王公大臣賜宴。清初,還曾在太和殿舉行新進士的殿試,乾隆五十四年(1789年)始,改在保和殿舉行。明清皇帝上朝的地方主要在太和門、乾清門(為御門聽政)、乾清宮(有大事或重要的事情時皇帝召見大臣所在地),晚清時期慈禧太后垂簾聽政,上朝的地點也因此變為養心殿。

皇上平時住在宮里嗎?

顛覆我們普通人的認識,不僅太和殿不是皇上上朝的地方,而且皇帝平時也不怎么喜歡住在皇宮里。為了保證皇宮的安全,紫禁城的城墻造得非常高,達到了驚人的10米,象征封建皇權至高無上。平時城門也都關著,四面高墻除了幾個透風的小窗,就沒有別的縫隙,阻擋了空氣的流通。一到夏天,紫禁城內酷熱難當,而且感覺壓抑,養尊處優的皇上也是怨聲載道。所以清代皇上愛住在有山有水風景好空氣新鮮的園林里,北京故宮西側的中南海,是順治、康熙、雍正三朝皇帝的心愛之處,而圓明園建成之后,清朝皇帝就愛住在圓明園,乾隆、嘉慶、道光、咸豐幾位皇帝的大部分時間都在圓明園里,辦公和生活大約一年三分之二的時間都不在紫禁城里。

顛覆我們普通人的認識,不僅太和殿不是皇上上朝的地方,而且皇帝平時也不怎么喜歡住在皇宮里。

宮里的人喝不喝宮里的水?

紫禁城里有很多井,但是宮里的人并不喝井里的水,而要人專門從玉泉山去運山泉水。山泉水當然要比井水更加好喝,不過玉泉山到故宮有20里路,非常消耗物力,所以當時規定,皇帝每天可以用50罐水,太后是20罐,而宮女與太監只能用2罐水。

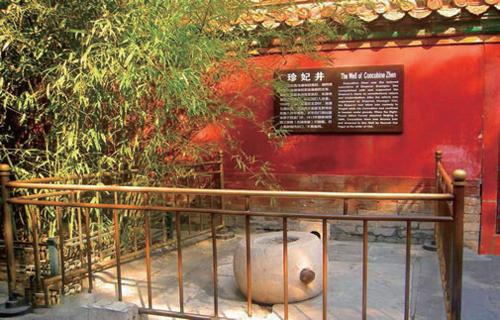

此外,不喝井里的水也是因為人們認為宮內的水不干凈。后宮經常會發生一些勾心斗角的事來,很多人都會選擇投井自盡,比如著名的珍妃井,就是珍妃被太監推入井中淹死之地,這樣的井水誰敢喝?

井里的水不能喝,但不等于井就沒有用處。由于皇宮里都是木建筑,再加上古代人晚上照明的主要用品就是燈火,容易失火,留下這些水井還有一個作用就是為了防火。而這些水井正好都遍布在每個別院里,故宮中幾乎每個大殿的前面都有幾口巨大的水缸,也是為了救火而準備的。這些大水缸名叫“太平缸”,有鐵的、銅的,還有銅質鎏金的,每口缸都有一千多公斤重。所以說當時取水還是非常方便的,可以發揮滅火的功能。

雨花閣。

珍妃井。