濟南市土壤墑情變化規律分析

聶圣菊,王 蔚,甘信娟

(濟南市水文局,山東 濟南250014)

濟南市位于山東省的中部,設7 區、3 縣,104個街道、39 個鎮。濟南市地質特點地勢南高北低,依次為低山丘陵、山前傾斜平原和黃河沖積平原。北部為濟陽坳陷、淄博—茌平坳陷,南部為魯中隆起。本次選取濟南市7 個墑情監測站,分別是黃臺、臥虎山、長清、北鳳、小辛莊、濟陽、平陰7個監測站。土壤墑情監測采取“三點法”,分別在10 cm、20 cm、40 cm 三個深度取樣,以此測定不同深度的土壤含水率。

監測時間為每年3~11 月,每半月監測1 次。由于濟南市降水集中在7~8 月,特別是2018 年降水較往年明顯增多,土壤基本處于飽和狀態,根據具體情況進行加測和抽測;12 月到次年2月,土壤表面處于結冰狀態,土壤中的冰將減少雨水和融雪水的下滲量,土壤的透水量可以忽略不計;另外,凍土在冬季也儲存較多的水分,使其無法排出或蒸發。因此,該時段凍土區域水分含量相對比較穩定,但結凍前的土壤含水量對整個冬季都有影響,是研究的重點對象。

1 土壤墑情計算方法

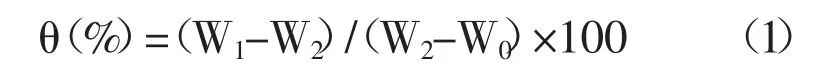

土壤監測采用烘干稱重法,將從預先確定的監測站點取得土樣稱重后,放入烘箱,烘箱逐漸升溫到105~110 ℃后,持續恒溫大約4 h,直至將土樣烘干為止,將土樣放至干燥器冷卻后進行稱重,計算出土壤含水率,公式如下:

式中:θ 為土壤含水率(%);W1為盒加濕土重,g;W2為盒加干土重,g;W0為盒重,g。

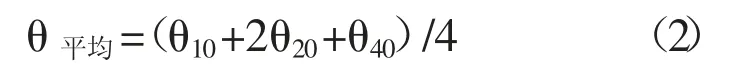

每層的月平均值分別取本月各測次的算術平均。各測點的土壤含水率平均值按下式計算:

式中:θ10,θ20,θ40分別為測點10 cm,20 cm,40 cm 深處的土壤含水量;θ平均為測點的平均土壤含水量。

2 土壤墑情走向數據解析

2.1 土壤墑情的平面空間變化

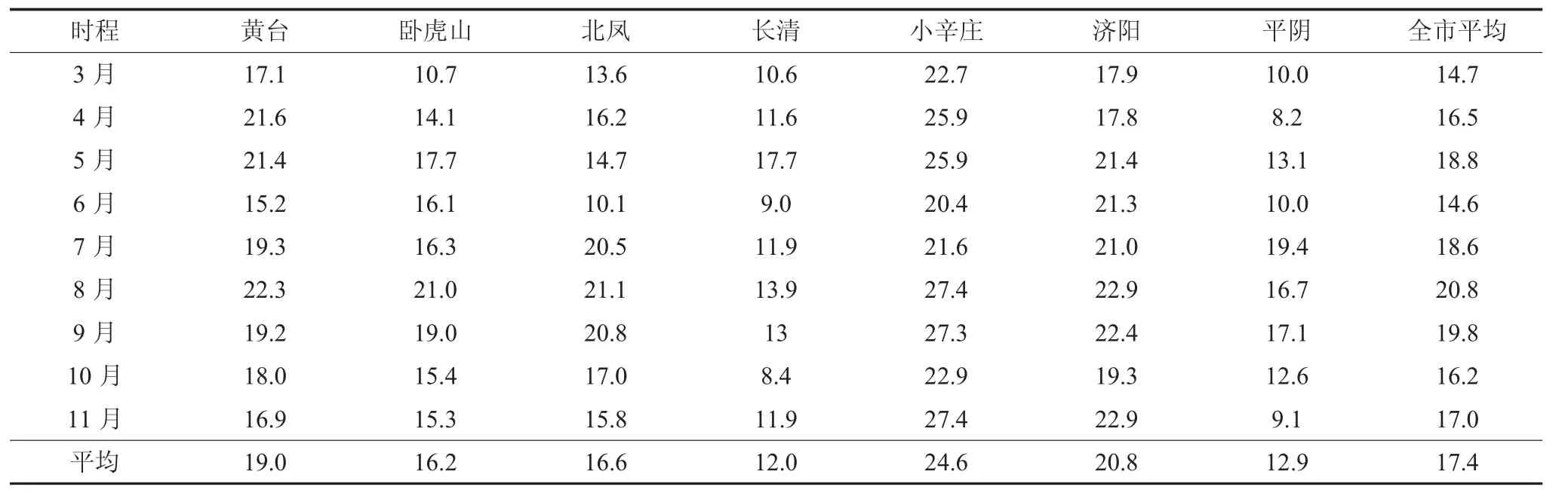

濟南市各縣(市、區)主要以壤土為主,在很多內外部因素的影響作用下,農田中的土壤水分始終是一個動態的、不斷變化的過程,一旦出現降水或灌溉的情況,土壤水分增加;同時,隨著植物植被生成過程中對水份的吸收和消耗、地表土水分的蒸發及植物蒸騰,土壤水分又不斷減少。通過對濟南市7 個墑情站點連續2 年(2017—2018 年)不同層次的的土壤水分的觀測,采取“三點法”求得垂向土壤平均含水率,結果按月統計匯總,見表1。

由表1 可以看出:黃臺、小辛莊、濟陽土壤含水率相對較高,而長清、平陰土壤含水率相對較低。主要原因:一是濟南市地勢南高北低;二是由于降雨量的不均和種植作物差異;三是前期農田澆灌對土壤含水率也影響較大。

2.2 土壤墑情的時程變化

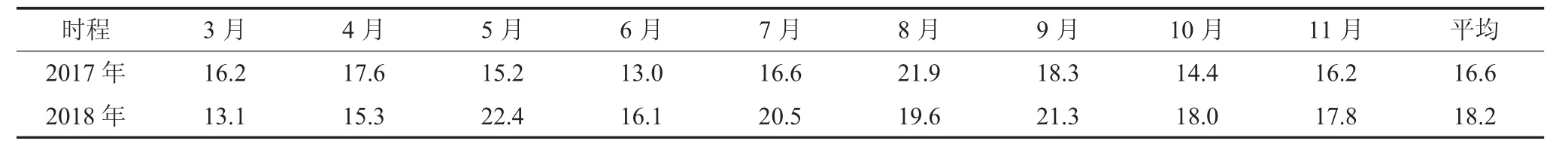

1)土壤水分年際變化情況。對比分析濟南市2017 年和2018 年的墑情監測數據可知,2018 年的土壤含水率比2017 年多出1.6 個百分點,兩年的數據相差不大。分析對應監測時間的降雨量可知,2018 年降雨量較2017 年降雨量多50%,與實際情況相符,見表2。

表1 濟南市各縣(市、區)非凍期不同月份土壤含水率 %

表2 濟南市2017—2018 年土壤含水率對比表%

2)土壤含水率季節變化特征。土壤水分主要受季節降雨的分布不均、土壤質地、地勢地貌和地表植被的生長發育狀況共同影響。濟南市2017—2018 年土壤含水率時程變化如圖1 示。

圖1 濟南市2017—2018 年土壤含水率對比表

由圖1 可以看出:從3 月上旬開始,土壤水分開始逐漸減小,到5 月中下旬達到最低值。進入汛期后,土壤含水量因降雨量的增加而逐漸增加。進入9 月后,隨降水的減小土壤含水量也會逐漸變小,直至12 月土壤進入冰凍期,土壤含水量會保持在一個穩定的范圍內。

3 結 語

1)從地域分布來看,通過對比濟南市7 個縣(市、區)站點收集的土壤墑情資料可知,大體上呈現中部、北偏東部土壤含水率較高。

2)從年際變化上看,2018 年年降雨量較2017 年偏多50%,因2017 年采取農田澆灌等補水措施,2018 年的土壤含水率比2017 年多出1.6個百分點,兩年相差無幾,與實際情況相符。

3)從季節角度上看,土壤墑情同季節和降雨量的變化趨勢基本吻合,濟南市土壤水的年內變化大致可分為三個階段,第一階段緩變階段(11~次年2 月),這一階段降雨少,蒸發低,土壤因低溫被凍結,土壤含水率變化緩慢;第二階段嚴重損耗階段(3~5 月),這一時期氣溫回升,蒸散發能力明顯增強,而此階段降雨量較少,所以土壤消退速度加快,土壤含水量多呈下降趨勢,根據旱情大小程度,相關部門應根據實際情況,采取澆灌、人工降水等辦法,對農田實施一定的補水補救措施;第三階段劇烈變化階段(6~10 月),這一階段降雨充沛,土壤含水量高,但是這時期氣溫高,蒸散發較大,作物需水量較大,如遇氣候異常降雨較少時,土壤含水量會大幅下降,而暴雨后又迅速上升,因而土壤含水率波動較大。