沈陽市制造業空間格局演變及其影響因素分析

,b

(遼寧師范大學 a.地理科學學院;b.海洋經濟與可持續發展研究中心,遼寧 大連 116029)

20世紀70年代以來,伴隨著經濟全球化和改革開放經濟體制轉軌,我國城市持續經歷劇烈的空間重構。城市的產業空間結構是各產業部門在地域空間上的分布結構[1],城市產業空間結構的變動是城市空間重構的主要原因。城市空間資源的有限性,促使城市選擇空間產出最大的產業,客觀上促成了不同產業部門在空間上的變動。產業空間上的發展主要存在兩種形式——向心的集聚和離心的空間擴散運動[2],長久的集聚和擴散相互交織,推動城市空間向外延展和多中心集聚。制造業的空間變動是城市尤其是直接參與全球競爭與合作的大都市區空間結構和區域發展格局變化的主要驅動力[3],制造業企業在空間上的集聚和擴散推動了城市空間結構呈現新的格局,由原有的單中心模式向多中心系統轉化[4]。因此,研究城市內部制造業企業空間格局的演變,是從微觀企業視角理解我國城市空間重構的重要途徑。

20世紀50年代后,發達國家制造業企業布局逐漸向郊區和城市邊緣區轉移,歐美學者開始探討都市區內部的產業區位空間變動,并分析了其對大都市區空間擴展的影響[5-7]。20世紀80年代后,伴隨著發達國家脫實向虛的經濟政策,制造業開始向都市區外圍和國外轉移[8]。改革開放前,我國強調城市的生產屬性,導致一段時間內城市內部工業用地與住宅、商業用地相互交錯集聚在城市中心區域。改革開放后,尤其是20世紀90年代城市土地有償制度的確立,我國制造業郊區化進程逐漸加強并受到學者們的關注[9],國內學者開始針對我國大城市內部制造業格局進行探討,并分析了造成空間格局變化的影響因素。其中,空間格局的影響因素方面研究較多,分別從區位條件、市場區位、政府政策等因素探討了其對制造業空間演化的重要影響。如賀燦飛、梁進社與張華[10],張華與賀燦飛[11]強調市場機制和區位通達性對北京市制造業企業區位的重要性;趙新正、寧越敏與魏也華在對上海市外資生產空間演變的研究中,強調傳統區位因素和集聚因素的共同作用[12];張曉平與孫磊認為政府規劃和市場因素共同決定了北京市制造業企業空間格局重組[13]。在研究方法上,學者們多采用數量分析、空間分析等方法識別不同因素對制造業空間變動的驅動機制。劉霄泉、孫鐵山與李國平利用非參數局部回歸的方法模擬了北京市就業密度曲線,驗證了北京市制造業企業空間分布的郊區化趨勢[14];陳小曄與孫斌棟比對了1996—2008年上海都市區制造業圈層分布變化特征,表明上海市制造業空間格局基本實現郊區化并形成新的次級中心[15];王俊松在探討長三角制造業空間格局中,利用探索性空間分析方法分析了其格局演變和影響因素[16];徐維祥、張筱娟與劉程軍引入Ripley′s K函數分析了長三角制造業空間分布演變的尺度效應[17];張杰與唐根年使用地理探測器分析了造成浙江省空間格局演變的影響因素[18],避免了傳統方法無法考慮空間尺度效應和對樣本數據假設過多的局限性。

當前對于制造業空間格局的研究尺度主要集中于大都市區[13-15]、城市群內部[16],對其他區域地方城市內部尺度的研究相對較少。沈陽作為我國傳統的老工業基地城市,制造業空間變動大且對城市空間結構影響明顯,從微觀視角對制造業的空間格局演變進行研究對城市空間結構優化具有重要意義。在城市內部尺度的空間格局研究中,面狀行政單元的大小容易造成誤導[19],而單一點狀研究無法更好反映城市空間結構上的變化。因此,本文采用空間距離和面狀行政單元相結合的方式,分析了1998—2013年沈陽市制造業空間格局演化,探測和解析了制造業企業格局變動的影響因素,以期為該市制造業空間格局優化提供理論支持和實踐指導。

1 研究區與數據準備

本文選擇沈陽市作為研究區域,采用圈層距離法[21],以沈陽市市府廣場為中心將全市13個縣區劃分為中心城區、近郊、遠郊市縣等3個圈層區域。具體來說,以市府廣場為中心10km半徑圈層為中心城區,主要包括和平區、沈河區、大東區、皇姑區、鐵西區(鐵西老區);以10—30km半徑圈層為市近郊區,主要包括鐵西區(鐵西新區)、于洪區全部、蘇家屯區、東陵區、沈北新區;以30km半徑以外圈層為遠郊或城市外圍地區,主要包括遼中縣、康平縣、法庫縣、新民市。

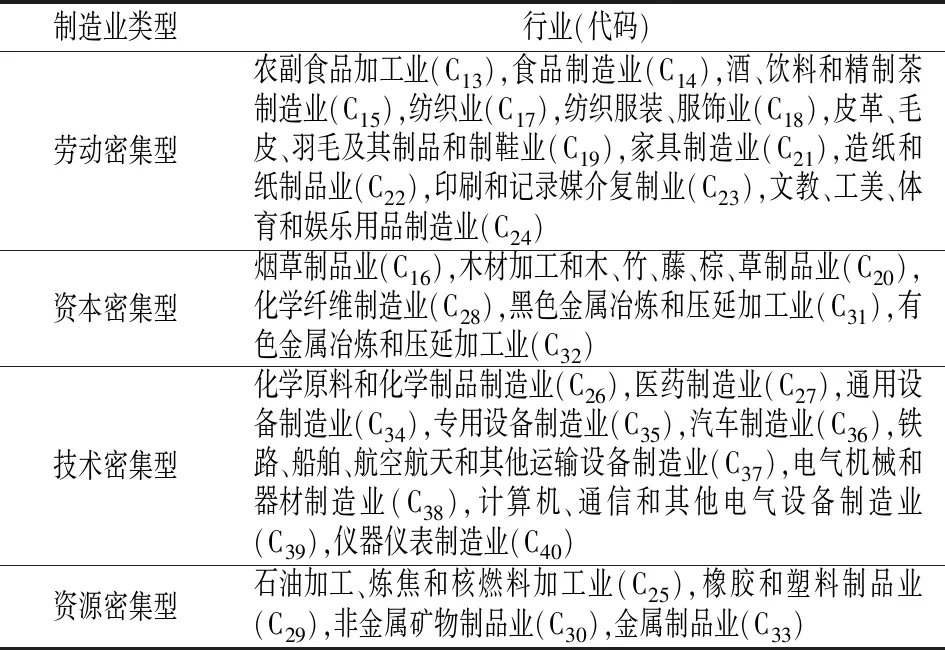

本文以1998—2013年作為研究時間段,以 1998年、2003年、2008年和2013年4個年份沈陽市制造業企業微觀數據為研究對象,分析了沈陽市制造業空間格局變化。企業數據來源于我國工業企業統計數據庫(1998—2013年),包括名稱、地址、行業代碼、企業存續情況等字段。由于2002年、2011年前后國民經濟行業分類發生變化[16],統一選取2011年后國民經濟行業分類和代碼表(GB/T 4754-2011)的標準C13-C40的制造業行業進行分析。參照沈能、趙增耀、周晶晶[20]按要素密集度將我國二位數制造業行業劃分為4個大類:勞動密集型制造業、資本密集型制造業、技術密集型制造業、資源密集型制造業(表1)。根據沈陽市制造業企業地址信息,借助百度地API、地理編碼和坐標糾偏技術轉換成經緯標,最終得到有效企業記錄10,665條,經人工校準后與沈陽市13個縣區單位矢量圖相匹配,最終得到沈陽市制造業企業空間分布點數據。社會經濟數據來源于1999年、2004年、2009年和2014年度《沈陽市統計年鑒》、政府相關網站、年度公報等。

表1 制造業行業細分一覽表

2 研究方法

2.1 核密度法

為了更好地刻畫制造業企業在沈陽市的集聚情況,本文引入核密度法分析了沈陽市制造業企業在不同年份的密度分布特征,并根據規則區域內的點樣本數據研究其總體的分布特征,通過考察規則區域內的點密度的空間變化來分析點的空間格局特征[22]。計算公式為[23]:

(1)

式中,kx為核函數;h為搜索圓半徑即閾值范圍;n為閾值范圍內點樣本數量。經過反復試驗,最終確定核密度分析的柵格大小為500,搜索半徑為2000m。

2.2 Ripley′s K函數法

Ripley′s K函數是用于空間點數據分析的常用方法之一[24],在不同的空間尺度下,點狀地物的分布模式存在著一定的差異[25],借此可以按照空間距離尺度判斷沈陽市制造業的空間集聚情況。計算公式為[17]:

(2)

2.3 地理探測器法

地理探測器是通過識別地理空間分異,揭示其背后驅動力影響的空間數據探索方法[27]。其核心思想是基于因變量與自變量間空間相似性,識別自變量間的交互關系。傳統制造業空間格局影響因素研究主要利用參數回歸[13]、空間計量模型[16]、泊松回歸和負二項回歸模型[17]等傳統統計學方法,對樣本數據要求和假設條件多[28],而地理探測器針對空間分異識別解釋驅動力影響差異,對樣本數據假設條件少。本文利用地理探測器分析沈陽市制造業空間分異格局的影響因素,驅動力值的計算公式如下[27]:

(3)

3 沈陽市制造業企業空間格局分布特征

3.1 制造業企業的總體分布特征

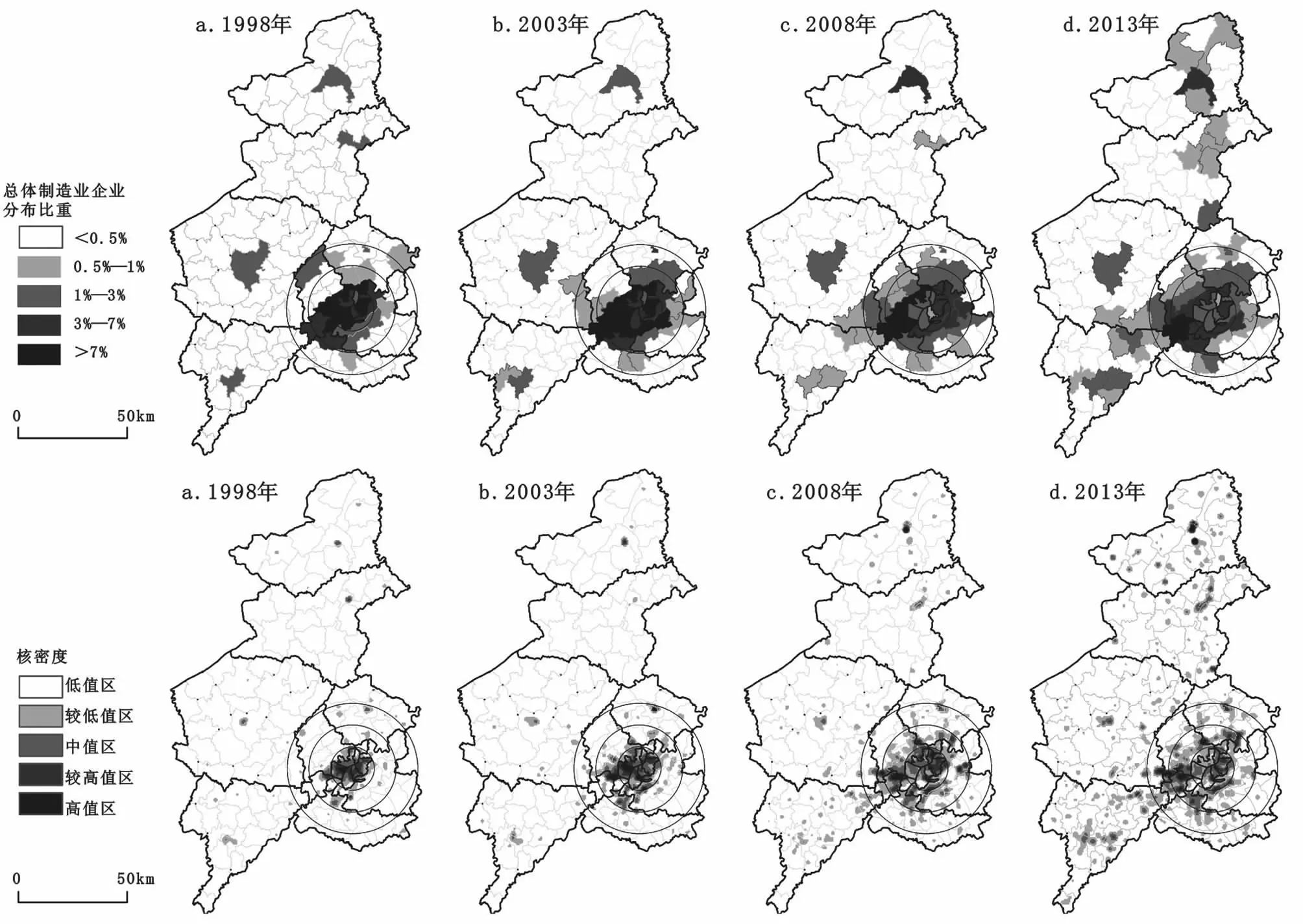

本文主要利用ArcGIS 10.5軟件對1998—2013年時段沈陽市每個縣區單元并結合街道層面內的制造業企業數量占總體比重進行了統計,結合自然斷點法將結果分為5個等級(圖1)。結果顯示,1998—2013年沈陽市制造業空間格局呈現出明顯的空間距離擴散趨勢,制造業集聚中心逐步向城市近郊轉移。1998年,沈陽市制造業企業數量占比最大的區域位于10km以內的中心城區,如鐵西老區、皇姑區、和平區,10—30km近郊區的近鄰中心城區比重較大并隨之遞減,城市遠郊市縣的中心區域制造業略有分布,且比重較小。2003年中心城區和平區制造業的比重開始降低,制造業企業分布向周邊的大東區和渾南新區發生過渡,近郊區的鐵西新區成為新的占比最大的區域,制造業空間分布上已開始向近郊區轉移。2008年,沈陽市制造業企業數量比重格局在城市近郊區10—20km內形成了環中心城區的環狀格局,并向外擴散逐漸遞減,城市遠郊市縣等級略有上升。2013年僅有鐵西新區數量比重最大,沈陽市不同地域均出現了明顯的空間擴散趨勢,制造業企業在近郊區和遠郊市縣呈現出沿交通廊道向外擴散的趨勢。

3.2 制造業企業的密度分布特征

以行政單元刻畫沈陽市制造業的空間分布容易忽略企業點數據的分布格局,而無法更好地反映該市制造業實際的空間分布情況。因此,為了進一步探究沈陽市制造業企業點數據空間格局分布情況,本文利用核密度估計法(KDE)對1998—2013年時間段4個年份的制造業企業空間分布進行了核密度分布分析,并按照自然斷點法將其由高到低分為5個等級(圖1)。

從圖1可見,1998年沈陽市核密度格局呈現出典型的單核同心圓分布,即以鐵西老區為中心,企業主要分布在以鐵西老區為中心的中心城區,2003年近郊出現新的核密度高值區,制造業組團式分布特征逐漸明顯;2008年單核同心圓模式被徹底打破,核密度高值區向近郊發生過渡;2013年核密度分布出現多中心連片延伸的特點,多個中心區域互相連片延伸,遠郊出現團狀集聚。核密度顯示沈陽市制造業企業空間分布出現了郊區化趨勢,空間格局則經歷了“單核同心圓”向“多中心連片延伸”的空間演變趨勢。

圖1 1998—2013年沈陽市制造業企業空間格局變動情況

3.3 制造業企業的距離集聚特征

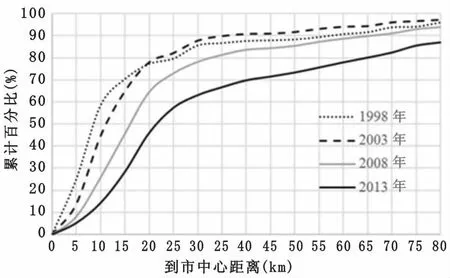

本文以沈陽市市府廣場為中心,統計了不同空間距離上的制造業企業數量分布及其變動情況,見圖2。

圖2 到市中心距離增加沈陽市制造業企業數量空間變動情況

從圖2可見,1998—2013年間,沈陽市制造業空間分布呈現出明顯的空間距離擴散趨勢。1998年,制造業主要分布于距離沈陽市中心30km范圍以內的中心城區和近郊,兩者約占總比重的58.39%。2003年,隨著沈陽市對鐵西老工業區的改造和近郊開發區、產業園區的逐步設立,10km半徑的城市中心區制造業企業的比重開始持續下降,從1998年的58.39%下降到2013年的14.29%。距離市中心半徑為10km以外的區域制造業企業的比重顯著增加,其中10km—30km的城市近郊成為主要的上升區域。距離市中心半徑30km以外的區域,制造業企業自2008年開始出現明顯增加,從2008年的21.74%上升到2013年36.87%,其中康平縣和遼中縣分別增長了4.3%和5.8%。近郊的于洪區和東陵區制造業的比重下降,分別為3.2%和10%。

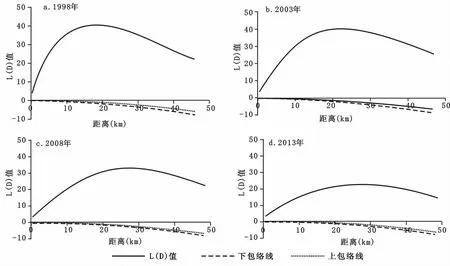

根據Ripley′s K函數計算結果,得到沈陽市制造業企業總體不同空間距離的集聚變化情況(圖3)。從圖3可見,沈陽市制造業企業空間分布不均衡,為空間集聚分布,且企業集聚隨著空間距離的增加,集聚程度先增強后逐漸減弱。1998—2013年,沈陽市制造業總體曲線呈先升后降,表現為倒“U”型結構,且出現峰值的距離逐年擴大,1998年為16.973km,2003年為21.524km,2008年為26.232km,2013年為26.33km,表明沈陽市制造業企業顯著集聚的空間范圍在不斷變大,反映了該時段制造業企業向外擴散的趨勢。

圖3 沈陽市制造業企業空間集聚Ripley′s K函數分析

3.4 不同類型制造業企業的空間分布特征

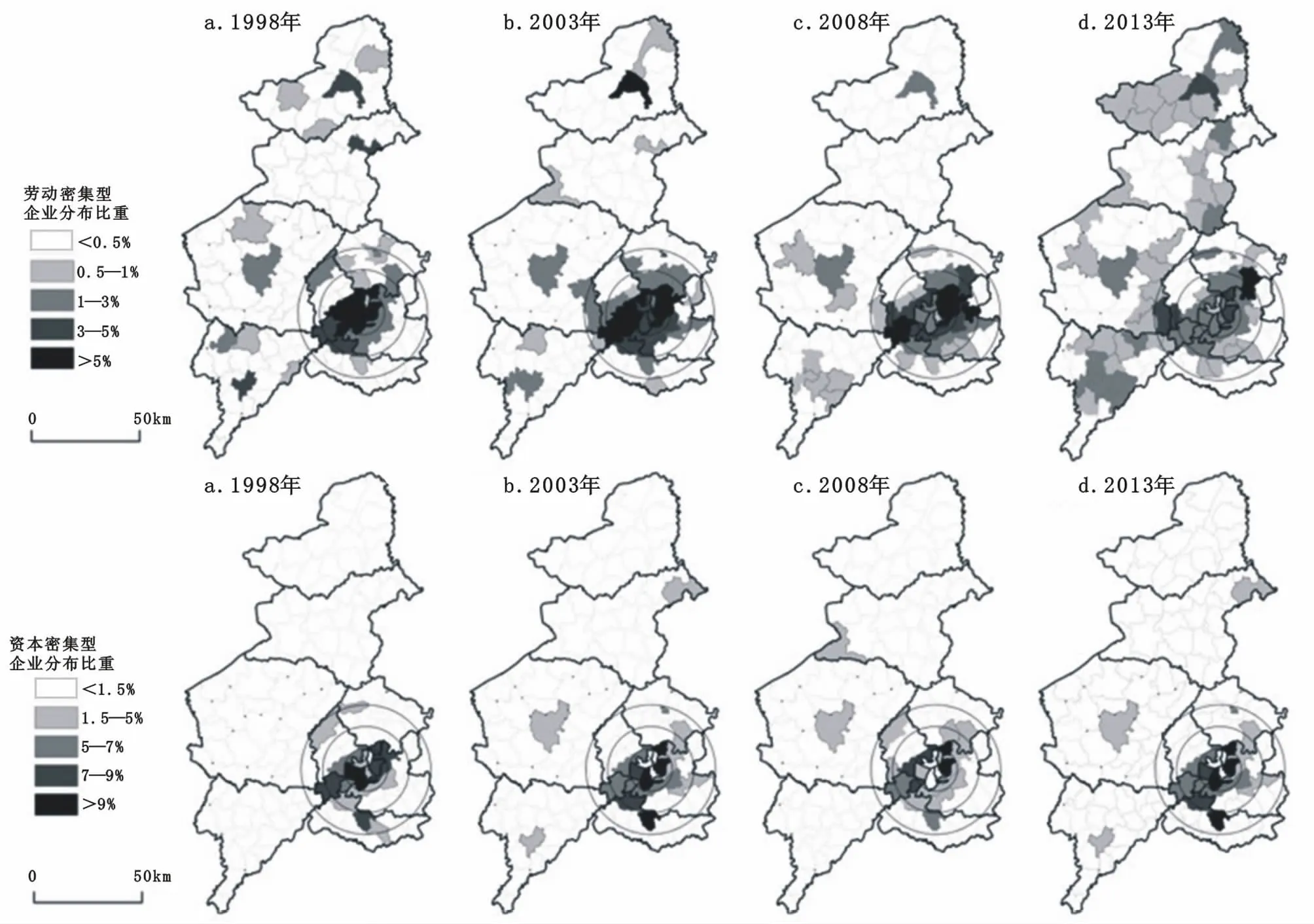

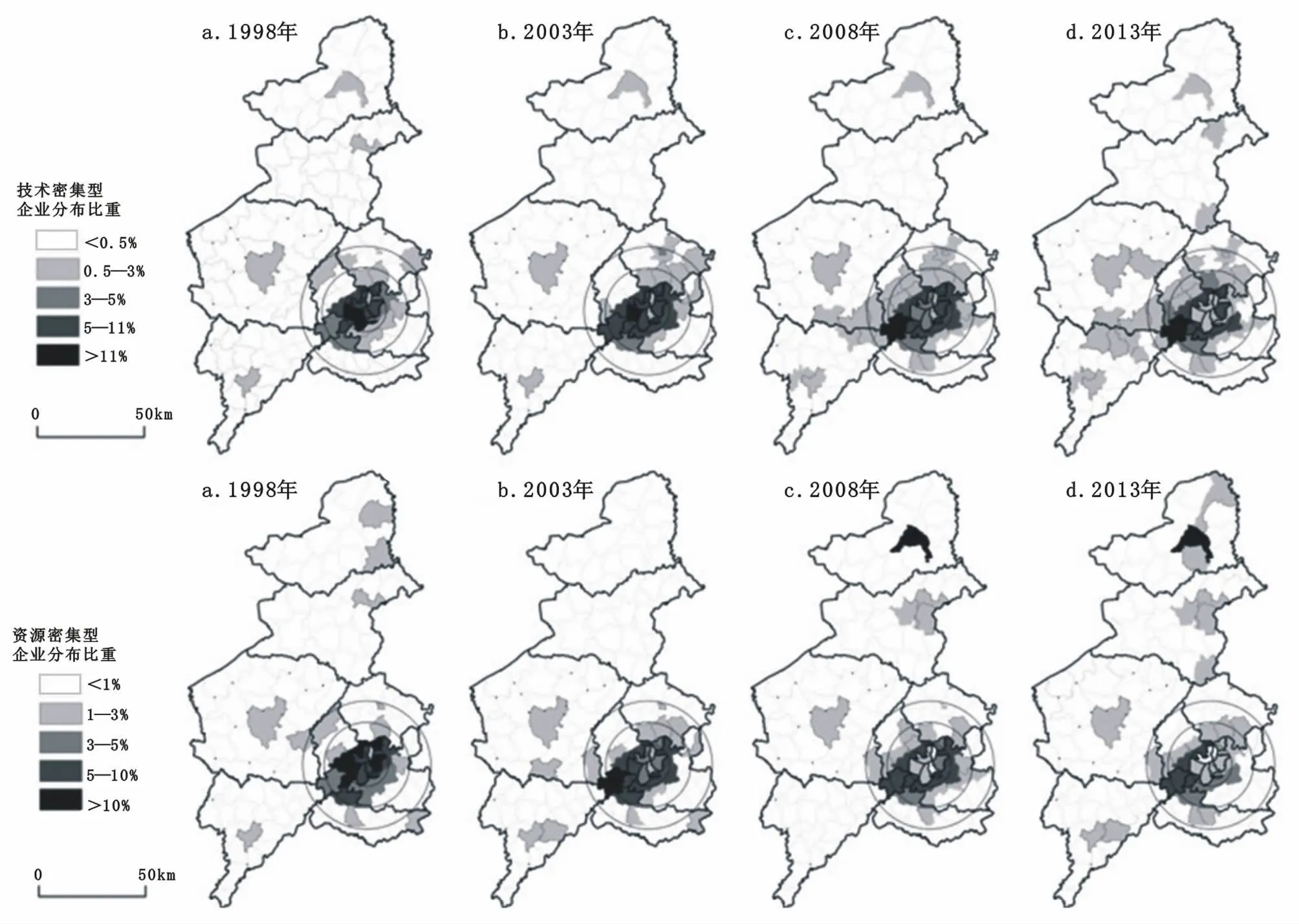

總體上,沈陽市制造業向城市郊區和外圍區域轉移,但由于不同類型制造業特性的差異,轉移的范圍和幅度存在著差別[16]。本文從空間格局角度,探究了不同類型制造業企業空間格局在1998—2013年的變動情況(圖4)。

圖4 1998—2013年沈陽市不同類型制造業企業空間格局變動情況

結果顯示:首先,勞動密集型企業的空間格局變動的幅度和范圍較大,且呈現不斷向外擴散的趨勢。1998年勞動密集型企業主要集中于中心城區和城市近郊近鄰中心城區的鐵西新區、桃仙鎮;2003年位于中心城區的集聚區向東北—西南方向轉移,東北方向大東區和東陵建成區,西南方向鐵西新區成為比重最大的區域,渾南新區比重明顯上升;2013年中心城區和近郊區在10—20km范圍內比重明顯下降,遠郊市縣也出現了企業空間擴散的趨勢。其次,資本密集型企業的空間格局變動幅度較低,空間格局的變動上主要以近郊區新的集聚區的出現為主。沈陽市資本密集型主要金屬冶煉和壓延加工業(C31、C32)為主1998年(0.11、0.63)、2003年(0.25、0.34)、2008年(0.50、0.44)、2013年(0.36、0.47),是沈陽市制造業主體裝備制造業的配套行業,空間格局上呈明顯的高度集聚格局,圍繞傳統裝備制造業集聚區集聚分布并與其組團演化,空間格局變動存在歷史慣性。第三,技術密集型企業的空間分布上呈現核心輻散型格局變化,高值區由中心城區向郊區轉移。沈陽市技術密集型制造業企業主要以裝備制造業為主(C34—C38)。這讓沈陽市技術密集型企業空間格局演化呈現出與沿海地區技術密集型企業分散組團向中心集聚空間格局演化[31]相反的趨勢。1998—2013年期間,沈陽市技術密集型企業由過去的中心城區核心集聚輻散格局向近郊區半環狀帶型輻散格局轉變。第四,資源密集型企業空間格局變動幅度較小,呈現出中心城區比重較低,近郊區比重先增加后降低的態勢。傳統上資源密集型企業受投入資本和規模門檻影響,具有很強的路徑依賴特征,空間變動的難度較大[32]。沈陽市資源密集型企業以原材料加工工業為主,空間格局上主要以中心城區原有鐵西老區、皇姑區、大東區企業向近郊區過渡的空間變動,遠郊康平鎮成為新的重要集聚區。

總體上,勞動密集型等低附加值制造業企業對成本變化敏感,空間格局變動加大,空間擴散范圍廣且存在階段遞進特點;資本和技術密集型空間格局分布上存在空間組團現象,由過去的中心城區向近郊區演化;資源密集型空間重構難度大,主要表現為集聚中心由中心城區向近郊區過渡。

4 制造業企業空間分布格局影響因素分析

4.1 指標選取

本文引入地理探測器分析了沈陽市制造業企業空間格局的影響因素,選取7個代表性指標作為地理探測器的探測要素(表2)。

表2 制造業企業空間布局解釋變量及說明

代表性指標包括:①人口密度(PDEN)。人口密集區可降低勞動力的搜尋成本,便于企業獲取勞動力資源,還為企業提供了市場[17]。②區位通達性。良好的交通條件一方面會降低企業運輸成本,促使企業在交通便利地區集聚;另一方面,又可增加企業區位選擇的范圍,加速空間格局上的擴散。本文選取3種指標衡量不同區域區位通達性:一是距離機場距離(AIRP),計算各單位距離桃仙機場距離;二是有無高速路經過(EXPR),有賦值為1,無賦值為0;三是到火車貨運站距離(STA)。③要素成本因素。選擇用工成本(WAGE)和土地價格(LAND)作為衡量要素成本的指標,要素成本的上升會促使制造業企業向成本更低的地區遷移擴散。用工成本來源于各年份沈陽市統計年鑒在崗職工平均工資;土地價格參考沈陽市工業用地級別范圍和全國工業用地出讓最低價標準,對沈陽市13個縣區工業用地出讓價格進行分級,對不同等級區域賦值1—6。④產業結構。產業空間格局變化與產業結構的區域調整密切相關[29],指標以第二產業占地區GDP的比重表示。⑤市場規模(PGDP)。企業傾向于市場規模大的區域生產[18],指標采用人均GDP進行衡量。⑥對外開放水平(OPEN)。外商投資影響企業分布,指標以實際利用外資金額來衡量。⑦政策因素。地方政府的產業發展政策和發展資源能力深刻影響產業空間布局變化[30],本文從城市功能定位和開發區建設角度衡量政府政策對制造業企業空間格局的影響[13]。城市功能定位(FUNC),根據遼寧省主體功能區規劃和沈陽市城市規劃對不同區域的功能定位和產業發展導向進行賦值,城市核心區賦值為0,生態涵養區賦值為1,有條件發展區域賦值為2,重點發展區域賦值為3。開發區的規劃建設引入解釋變量有無省級以上開發區(DEVA),具有國家級以上開發區的行政區賦值為2,具有省級以上開發區的行政區賦值為1,否則賦值為0。

4.2 結果及分析

制造業總體空間格局影響因素分析:本文運用ArcGIS自然斷點法將連續變量的影響因素進行離散化處理,分成1、2、3、4、5類,利用地理探測器分別計算1998年、2003年、2008年和2013年4個年份各影響因素對沈陽市對應各年份13個縣區制造業企業分布數量的影響力q值(表3)。結果發現:①人口密度4個年份q值均較大,說明在其他條件一致的情況下,人口密集區與制造業空間分布趨向一致。要素成本、產業結構、政策因素中城市空間功能規劃q值出現同方向增大的趨勢,表明其對沈陽市制造業空間格局的變動驅動力日益加強,是推動沈陽市制造業企業空間格局演化的核心因素。其中,要素成本包含用工成本和土地租金q值出現增大趨勢,體現了要素成本的上升促使制造業企業向成本更低的地區遷移擴散效應。產業結構的影響力q值呈增長態勢,說明一方面區域產業結構的調整影響了制造業企業的空間區位選擇,另一發面企業的集聚效應逐漸加強,制造業空間分布傾向于市場前后向關聯度大的同類企業集聚區域。城市功能區影響力q值呈增長趨勢,說明政府對城市功能區的劃分對制造業企業區位選擇的影響逐漸增大成為其考慮區位的核心因素。②區位通達性對制造業空間布局有顯著的影響,發達的交通促使企業在交通便利處集聚,也增大了企業遷移的能力和范圍。結果顯示,有無高速路和到火車貨運站距離的q值較大,公路和鐵路運輸是影響制造業空間格局的主要因素,這也從另一個角度印證了沈陽市制造業企業的空間格局具有沿交通廊道進行擴散布局的演進趨勢。③對外開放水平和有無省級開發區隨時間影響力q值呈先增后減的趨勢。對外開發水平q值(0.2861)大幅降低,說明2008年全球金融危機后,沈陽市制造業企業外資的影響力下降,以內生性增長為主。有無省級開發區的影響力q值也出現先增后減的趨勢。這一方面可能由于政府對于產業扶持政策出現大的轉變,政府從原有的開發區與產業園等區域空間調整政策轉向針對性扶持特定產業政策向以調整產業結構的政策轉向,開發區的優勢不在;另一方面也表明市場化機制下,政府的開發區政策對企業吸引力在降低,開發區政策的普遍化攤平了相對競爭優勢。④市場規模影響力q值4個年份均較小并呈現降低的態勢,在沈陽市市域尺度上市場規模并不是企業空間分布的核心影響因素,且隨著交通區位條件的改善,運輸成本在企業成本中比重逐漸降低。

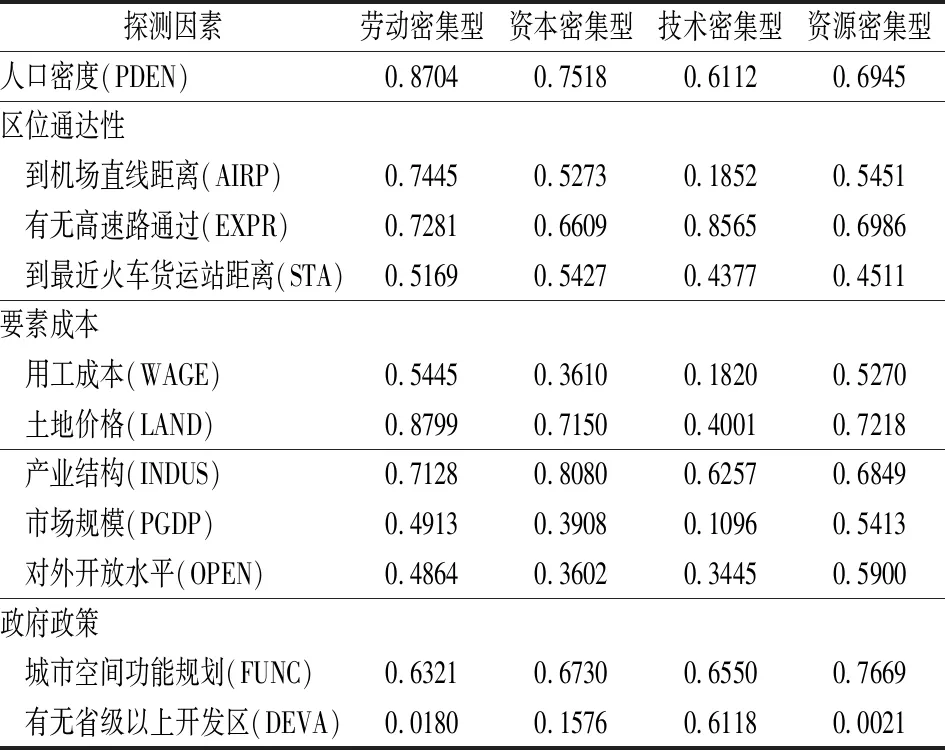

表3 沈陽市制造業企業分布影響因素地理探測結果

表4 沈陽市制造業企業分行業分布影響因素地理探測結果

制造業分行業空間格局影響因素分析:為進一步探究沈陽市制造業企業空間格局影響因素的行業差異,將2013年制造業企業樣本按要素分成勞動密集型、資本密集型、技術密集型和資源密集型4個類型[20],分別進行地理探測器分析(表4)。從表4可見,不同因素對制造業企業影響力存在顯著的行業差異。首先,4種類型制造業企業的人口密度、區位通達性、產業結構和城市功能規劃的q值較大,說明這4大因素對4種類型企業空間分布均有顯著影響。其次,在要素成本和有無省級開發區因素q值出現大的行業差異。其中,勞動力密集型和資源密集型制造業企業空間分布受用工成本和地租成本因素影響較大;資本密集型制造業企業用工成本在企業成本中比重較小,但沈陽市資本密集型制造業企業多為金屬冶煉和壓延加工業(C31、C32),需要較大的生產空間,因此地租成本對其空間分布有較大影響。技術密集型制造業企業憑借其高附加值的競爭優勢,可在一定程度上抵消要素成本對空間分布的影響,但空間分布上表現出明顯的近郊開發區指向型,體現了區位選擇對于產業集聚效應和知識、信息的需求。第三,經濟基礎和對外開放水平對4類企業的影響力和行業差異較小,除勞動密集型和資源密集型企業受兩類因素影響較大以外,其他類型制造業企業受其影響程度較低。

5 結論與建議

本文基于1998—2013年沈陽市制造業規模以上企業微觀數據,運用核密度、Ripley′s K函數等方法,從空間距離和面狀行政單元角度對1998年、2003年、2008年和2013年4個時間節點的沈陽市制造業企業空間分布格局進行了點、面測度,并運用地理探測器解析了造成沈陽市制造業空間分布格局的影響因素。結論如下:①1998—2013年間,沈陽市制造業企業整體上經歷了“單核同心圓”向“多中心連片延伸”的空間格局變化,制造業空間擴散趨勢逐漸增強,出沿交通廊道逐步擴散態勢。中心城區制造業企業比重持續下降,鐵西新區、渾南新區、大東等城市近郊成為制造業企業比重最大的區域,并呈現出環狀向外擴散,遠郊市縣同期也現出制造業中心擴散現象。②點數據空間距離和Ripley′s K分析結果表明,沈陽市制造業企業在15年間經歷了集聚中心轉移和集聚距離尺度空間擴散的演變。根據市府廣場為標的單位,沈陽市制造業企業總體呈現出中心城區制造業企業向近郊、遠郊市縣空間擴散轉移態勢;按空間距離尺度對企業點數據分布模式研究發現,沈陽市制造業企業點集聚空間距離尺度逐年向外增加,集聚的尺度呈擴大變化。③沈陽市制造業總體點、面格局均出現空間擴散和集聚中心轉移的變化,但在空間擴散的距離和幅度上存在行業差異。勞動密集型企業空間擴散幅度最大,且存在漸進性向中心城區以外區域轉移;技術和資本密集型企業在空間演化上存在組團現象,空間分布上由中心城區老工業區向近郊開發區轉移;資源密集型空間重構難度大,以中心城區向近郊區轉移和遠郊新集聚點出現為主。④對影響因素驅動力的研究發現,勞動力和土地等要素成本、產業結構、政府對城市功能區規劃等因素對制造業空間格局的影響力逐漸加強,促使制造業企業向區位通達性較好、基礎設施完善區域轉移,引起了整體制造業沿交通廊道空間擴散最終形成多中心空間格局。由于要素成本構成及對于集聚效應、知識和信息外溢效應的需求不同,各類型制造業企業在空間格局變動幅度和擴散方向上出現行業差異。其中,勞動密集型和資源密集型企業受要素成本影響最大;技術密集型企業對要素成本承受能力較強,但空間布局上存在明顯的開發區指向。

本文受限于鄉鎮街道數據的可得性,對沈陽市制造業企業空間分布的影響因素研究局限于縣區層面,未更好地反映在街道層面上的企業空間格局演變態勢,也未能納入生態安全和環境治理要素對企業空間布局的影響,有待今后進一步研究。

沈陽作為東北最大的中心城市,也是我國重要的裝備制造業基地,制造業是城市良好運行的核心產業,防止城市制造業空心化趨勢,推動產業升級促進生態環境建設成為未來沈陽城市管理和規劃的重中之重。首先,驅動制造業企業向城市郊區和外圍邊緣地區的多中心化集聚是推動城市空間結構向“多中心”方向發展的重要方式,通過產業園區建設、政策扶持等方式可在城市內部和城市間構造產業梯度,承接制造業企業轉移,通過關聯產業及產業集聚優勢可在區域內形成高效運行的制造業產業群,提高城市競爭優勢和推動產業升級。其次,沈陽作為遼寧中部城市群的核心城市,須推進沈陽經濟區一體化建設與網絡聯系,實現城市群內產業無縫銜接和空間資源合理有效配置。第三,摒除原有“以鄰為壑”的競爭政策,從更大區域、更高層次上制定產業政策,加強區域產業協調和生態環境建設協調,推動產業分工協作、基礎設施共享,實現區域一體化發展。