城市人力資本擴張與中國居民的“幸福反彈”

許巖 宋瑛

摘要:“幸福反彈”是2000年以來中國居民幸福感演進趨勢的主旋律,本文利用2013年中國家庭收入調查(CHIP)的微觀數據,評估了城市人力資本對居民幸福感的影響。研究結果顯示,城市人力資本水平的提高顯著地提升了城市居民的幸福感,而增加勞動工資、縮小不同勞動者間的工資差距以及提高居民的就業率,是城市人力資本影響居民幸福感的主要機制。高校“擴招”與快速城市化推動的城市人力資本擴張是中國實現“幸福反彈”的重要原因。因此,在推動“以人為核心”的新型城市化過程中,不僅要“為了人”更要“依靠人”,以人力資本為核心的城市化質量的提高才是推動居民生活質量改善的關鍵性動力。

關鍵詞:幸福感;城市化;人力資本;高校“擴招”;勞動工資;就業率;社會信任

文獻標識碼:A

文章編號:1002-2848-2020(05)-0001-15

一、研究背景

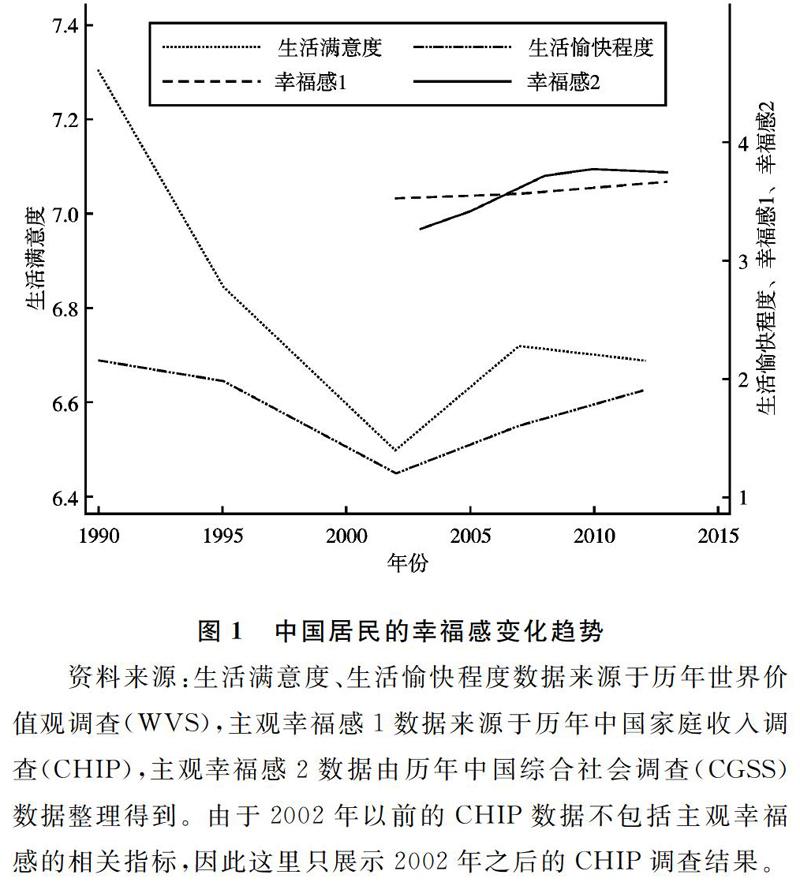

近年來,學界普遍認為1990年以來的中國社會存在著“幸福停滯”的現象。雖然中國經濟發展取得了舉世矚目的成就,但居民的平均幸福感并沒有顯著地提高[1-2]。而如果更為細致地觀察這一時間維度內的幸福感變動趨勢,則可以發現真實情況遠非“停滯”一詞所描述的那樣簡單。整個過程可以劃分為截然不同的兩個階段。第一個階段:20世紀最后十年,中國社會出現了明顯的幸福感下滑。世界價值觀調查(WVS)數據顯示,1990—2002年,中國居民自評的“生活滿意度”①從7.3下降到6.5[3],自評的“生活愉快程度”②從2.16下降到1.20(見圖1)。第二個階段:進入21世紀以后,“幸福反彈”成為中國居民幸福感變化的主旋律。2002年以后的WVS數據顯示,中國居民的幸福感基本處于上升的通道,自評的“生活滿意度”從2002年的6.5上升到2012年的6.69,自評的“生活愉快程度”從2002年的1.20上升到2012年的1.91[5]。此外,中國綜合社會調查(CGSS)③和中國家庭收入調查(CHIP)④也都驗證了2000年以來中國居民的幸福感處于U形曲線的上升階段[4](見圖1)。

然而遺憾的是,理論界并沒有對中國居民的“幸福反彈”給予必要的關注,更多文獻試圖從收入差距[6]、政府質量[7]、環境污染[8]等角度尋求“幸福停滯”的合理解釋。不可否認,以上文獻對厘清20世紀末中國居民幸福感下降的原因是有重要意義的。但是,這些理論卻并不能為解釋“幸福反彈”提供明確的邏輯線索。進入21世紀以來,中國的基尼系數持續在高位運行,環境污染問題依然嚴峻,居民生活環境仍然需要得到改善。與此同時,在經歷了40年的高速增長后,中國進入了經濟增速換擋期,GDP增速開始回調。那么,在這樣的背景下,是什么因素拉動中國實現了“幸福反彈”呢?

如果分城鄉來考察2000年以來中國居民幸福感的變化趨勢,則會發現該時間段內幸福感的提高主要是城市居民拉動的。根據2003以來的CGSS數據,城市居民幸福感的增長速度顯著高于農村居民[4]。CHIP數據則更為直接地顯示,城市居民的幸福感均值從2002年的3.48增長至2013年的3.75,而農村居民的幸福感均值不僅沒有增長反而從2002年的3.67下降為2013年的3.58。這也就意味著,只有以城市部門為切入點才有可能找到解釋“幸福反彈”的主要線索。

始于20世紀90年代末的兩個經濟過程值得高度關注。第一個經濟過程是1999年開始的高等教育擴招。1998年全國高校的錄取人數為108萬人,而到2013年全國高校錄取人數已經突破700萬人,短短15年間招生規模增長了近6倍。第二個經濟過程是,幾乎與高校“擴招”同時,中國開啟了世界經濟史上都少見的高速城市化進程,常住人口城市化率從1999年的30.89%,陡然升至2018年的59.58%。在以上兩個經濟過程的共同作用下,中國城市部門出現了以新增大學畢業生以及農村高素質人口為主要群體的人力資本擴張。2018年的《中國人力資本報告》顯示,城鎮勞動力人口中大專及以上受教育人口占比從1999年的11.16%,增長至2016年的27.92%,而在農村該指標僅從1999年的0.68%上漲至2016年的2.93%[9]。在時間窗口上,城市人力資本的擴張與居民幸福感的回升是高度吻合的。同時,近年來以Moretti[10]為代表的勞動經濟學家與城市經濟學家越來越重視人力資本空間集聚所形成的溢出效應對城市發展及居民生活所造成的影響。大量的城市經濟學文獻表明,城市人力資本集聚所產生的社會化收益要遠遠高于教育所形成的個人收益。Glaeser等[11]通過建立一個理論模型論證了地區人力資本對城市繁榮的影響,他們認為美國不同城市間發展水平的差異主要源于城市人力資本的差異。

基于以上分析,本文提出兩個重要的追問:(1)城市人力資本究竟對居民幸福感產生了怎樣的影響?近年來中國社會的“幸福反彈”是否在一定程度上得益于城市人力資本的擴張?(2)如果城市人力資本確實顯著拉動了居民幸福感的提高,那么其內在的作用機制又是什么?遺憾的是,現有研究并不能為以上兩個問題提供系統性的答案。基于上述考慮,本文嘗試將城市人力資本與居民幸福感相聯系,使用中國家庭微觀數據評估城市人力資本對居民主觀幸福感的影響,同時檢驗城市人力資本可能影響居民幸福感的主要機制。

本文余下部分安排如下:第二部分在文獻回顧的基礎上,梳理城市人力資本可能影響居民幸福感的作用機制,為經驗研究搭建理論框架;第三部分介紹計量模型的設定及數據的處理過程;第四部分利用微觀數據實證檢驗城市人力資本對居民幸福感的影響;第五部分給出城市人力資本影響居民幸福感機制的初步證據;第六部分為結論與政策啟示。

二、理論框架

就現代社會而言,提高國民的幸福水平是經濟發展的最終歸宿。而從經濟學的角度來看,雖然幸福感并不是個人效用的全部,但仍然是個人效用函數最為重要的組成部分[12]。在有關中國居民幸福感研究的文獻中,研究者重點討論了收入、收入差距、政府質量、戶籍制度、城市規模、社會資本、政治身份等因素對中國居民幸福感的影響。但地區的人力資本水平作為一項全面影響社會經濟發展及居民生活質量的關鍵因素卻并沒有得到理論工作者的足夠重視。

迄今為止,研究城市人力資本對居民幸福感影響的國外文獻也不多見。Lawless等[13]的研究為此提供了初步的經驗性證據,他們利用美國縣級層面的調查數據發現,地區人力資本水平與居民幸福感存在著顯著的正相關性。Florida等[14]則通過2009年美國GallupHealthways調研中大都市層面的數據,考察了人力資本對城市幸福感的影響,并發現城市人力資本對居民幸福感的形成發揮著核心作用。Gleaser等[12]對美國人口普查數據進行分析后認為,即使在控制了個人受教育情況以及州級固定效應的情況下,地區高等教育人口比例的提高仍然可以顯著增強居民的主觀幸福感。但以上研究至少在三個方面還有待改進和完善:

(1)研究大部分采用的是城市維度的中觀數據,甚至是州際的宏觀數據,而缺乏高質量微觀數據的研究,因此很難取得令人完全信服的研究結論;

(2)即使有個別依據個人微觀數據進行的實證研究,由于顯著的內生性問題,也可能使研究結果出現較大的偏誤;

(3)最為關鍵的是,已有研究并沒有系統地揭示城市人力資本影響居民幸福感的作用機制,而這對于理解中國居民“幸福反彈”的發生是至關重要的。通過對相關文獻的梳理,本文認為城市人力資本主要通過下述三種機制影響居民幸福感。

(一)城市人力資本擴張的收入效應

城市人力資本擴張的技術溢出可以提高勞動者的收入水平,進而有利于居民幸福水平的提升。雖然理論界對絕對收入是否能夠提高居民的幸福水平一直存在爭議,但是目前越來越多的文獻傾向于絕對收入對幸福感的影響存在一個“飽和點”(satiastion point),在絕對收入到達“飽和點”之前,絕對收入的增加會對幸福感產生顯著的促進作用,而在超過“飽和點”后絕對收入對幸福感的影響將減弱[15-17]。基于中國個體微觀數據的研究則幾乎無一例外地得到了絕對收入有利于中國居民幸福感提高的經驗性結論[6,18-20]。就現階段的中國社會而言,居民的收入水平仍然普遍處于“飽和點”以下。

城市人力資本擴張對勞動者收入的提高具有重要的促進作用。由于社會互動的存在,隨著城市人力資本水平的提高,大量高技能勞動者的集聚將帶來更多學習與創新的機會,從而提高個人生產效率與勞動工資[10,21]。歷史文獻已經驗證了城市人力資本與個人勞動工資間的這種理論聯系。Rosenthal等[22]發現,在距離上臨近接受過高等教育的勞動群體能夠提升個人的生產率和工資,而鄰近未接受過高等教育的群體則具有相反的效應。半徑8千米范圍內每增加5萬個具有大學學歷的勞動力,工人的工資就增加10%。雖然有學者認為,人力資本技術外溢所形成的工資上漲會被城市房價的上漲所抵消[23-24],但Diamond[25]通過構造一個更為完整的理論框架,對城市人力資本、城市住房租金價格以及居民福利間的邏輯關系進行了全面的考察,結果表明,雖然城市人力資本的擴張推高了地區房價,但房價的上漲是對內生性城市福利設施(如教育、醫療、交通、工作機會等)改善的一種回應,即高房價是對城市高福利的一種補償,城市房價的上漲并沒有降低購房者的實際福利水平。更為直觀地說,人們因為支付了高房價而獲得了便利性的“入場券”[26]。

此外,城市人力資本的擴張還有助于縮小城市居民間的收入差距,這同樣有利于居民幸福感的提高。目前,絕大多數的經驗性研究表明,收入差距的擴大抑制了居民的幸福感[27-29]。Brockmann等[3]則直接指出,收入差距擴大帶來的“相對剝奪感”是導致1990—2000年中國居民幸福感下降的重要原因。而城市人力資本的擴張有利于不同勞動者之間收入差距的彌合。學者們通常使用常替代彈性的生產函數來刻畫不同技能勞動力的生產行為[30]。由于高技能勞動力與低技能勞動力在生產上存在互補性,在城市人力資本擴張的過程中,不同勞動者的受益程度會有差異,而這有助于高收入勞動者與低收入勞動者工資差距的縮小。具體來說,隨著高素質勞動力在城市的集聚,低技能勞動者的邊際產出會因為不同技能勞動力間的互補性而得到大幅提升。而對于高素質勞動力來說,由于高技能勞動者之間是相互替代和競爭的,城市人力資本擴張會在一定程度上削弱人力資本技術外溢對工資的積極影響。因此,理論上城市人力資本的擴張將更有利于低技能勞動者工資水平的提高,而對高技能勞動者工資提升的影響則相對較弱[10]。Moretti[31]利用美國青年的縱貫調查數據(NLSY)估計了城市人力資本對不同勞動群體的工資影響,結果表明,城市中受過高等教育的工人比例每增加1個百分點,將使該地區高中肄業生、高中畢業生以及大學畢業生的工資分別提高1.9%、1.6%和0.4%,即城市人力資本擴張為低收入勞動者帶來的工資增幅是高收入勞動者工資增幅的4倍以上。

(二)城市人力資本擴張的就業效應

城市人力資本可以通過影響居民的就業概率提高幸福感。失業與居民幸福感間的因果關系已經被眾多文獻所證實[32-33]。失業不僅會造成失業者本人幸福感的下降,而且對于那些仍然保有工作的居民來說,勞動力市場的惡化也會使他們感到焦慮,并抑制幸福感的提高[34]。而城市人力資本擴張有利于提高居民的就業概率。城市居民的就業與失業是由勞動力的供給與需求決定的,從均衡的角度來看,只要勞動力供給曲線保持向上傾斜,則給定勞動力供給曲線不變,由城市人力資本技術外溢所造成的生產效率提高,最終會表現為勞動力需求曲線的向外移動,從而帶來均衡就業數量的上升[21]。此外,人力資本擴張會提高城市居民的整體收入水平,而收入水平的提高會進一步增加對不可貿易品的需求,這將為不可貿易部門提供更多的就業機會。考慮到這一因素,城市人力資本對就業的促進作用將會被放大,從而形成“就業乘數效應”[23]。Moretti等[36]的研究表明,美國制造業高技能崗位每增加1個工作機會,將會為不可貿易部門帶來2.52個就業機會,而制造業非技術崗位每增加1個工作機會,只能為不可貿易部門帶來1.04個就業機會。因此,城市人力資本擴張與集聚的背后實際上暗含著更多的就業機會,這有利于城市居民就業概率的提高。由于“就業乘數效應”的存在,城市人力資本對居民就業的影響很可能是非線性的,從而表現出邊際遞增的特點。

(三)城市人力資本擴張的社會信任效應

城市人力資本有可能通過增加居民間的社會信任提高幸福感。社會資本對幸福感具有非常重要的積極作用[37-38]。作為社會資本的重要組成部分,社會信任不僅可以降低經濟活動中的交易成本和克服“集體行動困境”中的搭便車行為,還能夠營造和諧穩定的人際關系,提高人們在社會中的歸屬感與認同感[39]。同時,社會信任能形成穩定和樂觀的預期,進而有利于幸福感的提高[40]。而人力資本擴張通過提高人們的道德標準[41]、改變人們的時間偏好和風險厭惡程度[42],增大了違法、犯罪等違背社會契約行為的心理成本及經濟成本。這些都有利于社會信任水平的提高。但是另一種觀點認為,隨著地區整體人力資本收入水平提高,誘發失信行為等道德風險的潛在因素也在不斷積累。首先,人力資本擴張所帶來的收入水平的提高可能增加失信行為的經濟收益,特別是對詐騙、偽造、盜用公款等違法活動來說更是如此[43]。其次,人力資本的積累也提高了失信者逃避懲罰的能力,這實際上降低了失信行為的成本[44]。因此,城市人力資本是否能夠通過社會信任提高居民的幸福感要取決于城市人力資本擴張對社會信任兩種效應的相對強度。

三、數據與模型

(一)數據來源

本文使用的微觀數據來自中國家庭收入調查(CHIP)2013年的城鎮調查。CHIP數據按照東、中、西分層,依據系統抽樣方法抽取得到樣本。2013年調查的樣本城市涵蓋了北京、重慶、山西、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川、云南、甘肅15個省級行政區的126個城市,其中包括7175個城市住戶樣本,30000個個人樣本。進一步對主觀幸福感、受教育年限、性別、年齡等個人數據不完整的觀測樣本進行剔除,最后共得到有效個人樣本5855個。

除了中國家庭收入調查數據,本文還通過《中國城市統計年鑒》獲得了各城市的城區人口規模、人均GDP、城市建成區面積、對外開放水平以及高等學校數等城市層面數據。核心解釋變量——城市人力資本,則通過各城市第六次人口普查統計公報中的有關數據計算得到。

(二)模型設定

為了檢驗城市人力資本對居民主觀幸福感的影響,本文設定以下基準回歸方程:

其中,下標i和j表示j城市中的個人i;被解釋變量Happ表示個人的主觀幸福感,本文用來衡量主觀幸福感的指標來自被訪者對問題“考慮到生活各方面,您覺得幸福嗎?”的答案,取值范圍是1~5的整數,分別對應“很不幸福”“不太幸福”“一般”“比較幸福”“很幸福”這5種答案CHIP 2013中關于自評主觀幸福感的答案中還包括“不知道”一項,本文對選擇了“不知道”的樣本進行了刪除。最終,全樣本數據顯示,2013年城市居民的主觀幸福感均值為3.742。其中,回答“很不幸福”“不太幸福”“一般”“比較幸福”“很幸福”的比例分別為0.86%、3.70%、31.72%、47.77%和15.95%。

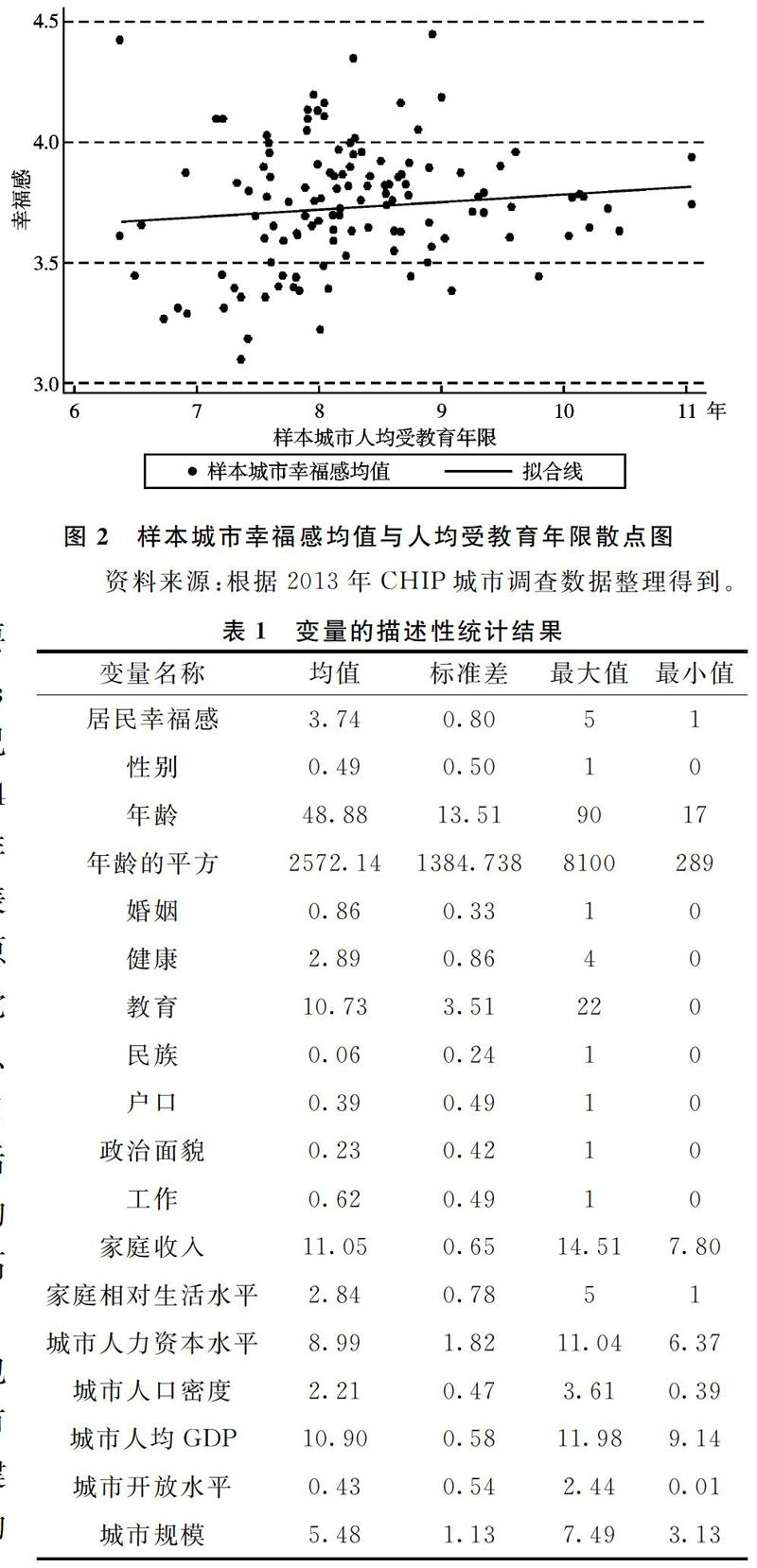

H代表核心解釋變量城市人力資本,以城市人口的平均受教育年限來表示。具體說來,依據受教育水平將城市人口分為5類:文盲半文盲、小學、初中、高中、大專及以上,且把各層次教育的累計受教育年限分別賦值以2年、6年、9年、12年和16年,然后根據各教育層次在總人口中所占的比例進行加權求和。這里計算所涉及的數據均來自各城市的第六次人口普查統計公報。以各城市人均受教育年限為橫軸、主觀幸福感均值為縱軸的散點圖如圖2所示。從中可以看到,散點擬合線呈現出向右上方傾斜的狀態。這意味著在不考慮其他影響因素的情況下,各城市主觀幸福感的均值和平均受教育年限正相關。

城市原住居民賦值0,有農轉非經歷的賦值1;

政治身份,非共產黨員賦值0,共產黨員賦值1;

工作,正在工作的賦值1,退休、失業、學生等賦值0;家庭收入,以2013年家庭總收入的自然對數表示;相對家庭生活水平

歷史文獻已經有足夠的證據表明,收入差距的擴大會降低居民的整體幸福感,但Oshio等[45]認為居民并不能知道真實的收入分布形式,他們只能感知到主觀認為的收入差距。因此,本文并沒有在城市特征控制變量中引入收入差距,而是在個人特質變量中引入了自評的家庭相對生活水平。

M是可能影響居民幸福感的城市特征向量,主要包括:

對外開放水平,以2013年城市進出口貿易總額占城市GDP的比重來表示;

城市人口密度,以市轄區人口/城市建成區面積的自然對數來表示;

城市人均GDP,以市轄區的地區生產總值/市轄區人口的自然對數來表示;

城市規模,以市轄區人口的自然對數來表示。此外,本文還控制了中部地區及西部地區的城市虛擬變量。以上數據均來自2014年的《中國城市統計年鑒》。各變量的描述性統計結果見表1,限于篇幅,此處不再贅述。

四、實證分析

(一)基準模型的回歸結果

在報告Ordered Probit的估計結果前,本文首先用OLS對計量方程進行了估計。雖然Ordered Probit模型是最優的估計方法,但有研究發現OLS模型與Ordered Probit模型在參數估計的方向和顯著性上是一致的[46],且OLS的估計結果具有更直觀的解釋能力,可以與Ordered Probit的估計互為印證,提高實證結果的穩健性。表2第(1)列報告了OLS的估計結果,可以看到城市人力資本的回歸系數為正,且通過了1%的顯著性檢驗。這表明中國城市人力資本的擴張顯著增加了居民的幸福感。Ordered Probit模型的估計結果則與OLS保持一致,城市人力資本的回歸系數依然在1%的顯著性水平下為正。根據邊際效應的分析結果,城市人力資本每增加1個單位(城市人口平均受教育年限每增加1年),居民感到“非常不幸福”“不幸福”和“一般”的概率將分別下降0.08%、0.44%和2.58%,而感到“幸福”與“非常幸福”的概率將分別提高1.28%與1.82%。

個人特質控制變量方面,性別、年齡、年齡的平方、婚姻、健康、民族、戶口、家庭收入的估計結果均與歷史文獻保持一致,這里不再贅述。需要說明的是,個人教育對居民幸福感的影響并不顯著,這與以往國內的經驗性研究有所差異。可能的解釋是,根據薩繆爾森提出的幸福方程式(幸福=效用/欲望),幸福感取決于現實與預期之間的差距。受教育水平的提高增加了個人的福利預期,而在中國居民受教育水平快速提高的背景下,接受教育所產生的預期往往很難全部實現,這或許是造成個人教育對幸福感影響不再顯著的重要原因。共產黨員的身份顯著提高了居民的幸福感[7],主要原因可能是黨員身份認同對幸福感的提升發揮了重要的作用[47]。與家庭的絕對收入相比,家庭的相對生活水平對居民幸福感具有更強的影響力,這與Luttmer等[48-49]的研究成果相一致。邊際效應分析顯示,自評的家庭生活水平每提高一個等級,居民感到“非常不幸福”“不幸福”和“一般”的概率將分別下降0.43%、2.36%和13.78%,而感到“幸福”與“非常幸福”的概率將提高6.83%與9.94%。

城市特征控制變量方面,城市人口密度的增加促進了居民幸福感的提高。城市人口密度越大意味著城市的公共服務設施(如居住、商業、教育、醫療、交通)的布局與配套越完善,否則薄弱的公共服務設施將無法承載高密度的人口集聚。而城市公共服務設施的完善可以顯著提高城市居民的幸福感[50]。在控制了城市人力資本水平與城市人口密度的情況下,城市規模的擴大顯著降低了居民的幸福感,城市人口的對數值每增加1個單位,居民感到“幸福”與“非常幸福”的概率將下降1.08%和1.55%。該結果進一步表明城市化過程中城市居民幸福水平的提高是通過人力資本投資、高水平的公共服務等城市化質量的改進而實現的。簡單的、粗放式的人口空間集聚不但不能促進城市居民福利水平的提升,反而會造成南轅北轍的社會效應。城市人均GDP對幸福感的回歸系數雖然為正,但在統計上并不顯著,這說明地區宏觀經濟發展水平對居民幸福感的影響并不敏感,這一結果與Easterlin等[5]的研究結果相一致,也符合中國20多年來關于“幸福停滯”問題的經驗性認識。而與直覺有較大差異的是,對外開放不僅沒有提高居民的幸福感,反而顯著抑制了幸福感提升。造成這一問題的原因是:一方面,對外開放的擴大開闊了居民的眼界,刺激了居民進一步提高生活質量的期望,根據“幸福方程式”這對幸福感的提高是不利的;另一方面,對外開放過程中西方文化對于中國傳統文化及價值觀的強烈沖擊也是一個重要的原因,特別是西方文化中的個人主義與消費主義思潮,都誘導著人們不斷提高對物質財富占有的欲望,而這種“拜金主義”的價值觀在中國的現實背景下對居民幸福感的提高也是不利的[51]。

(二)工具變量回歸結果

雖然OLS以及Ordered Probit模型的回歸結果都表明城市人力資本能夠提高居民的幸福感,但是以上估計結果仍然可能是有偏的。城市人力資本與居民幸福感之間可能存在的雙向因果關系會導致內生性問題。高人力資本人口具有較強的流動性,他們會根據城市特點及個人偏好來內生性地選擇所居住的城市,這就意味著居民幸福水平較高的城市對高人力資本人口更具吸引力,即城市人力資本擴張既可能是居民幸福感提高的原因,也可能是居民幸福感提高的結果。在中國跨區域人口流動日益頻繁的背景下,這一潛在的內生性問題可能更加嚴重。此外,盡管本文已經在回歸中盡可能地控制了城市特征變量,但是其他不可觀測的城市特征,仍然有可能造成遺漏變量的偏誤。鑒于此,本文利用1981年各城市的高校數量作為2013年城市人力資本的工具變量,并利用IV Ordered Probit模型重新對幸福決定方程進行估計。考慮到社會關系、就業信息等因素,大學畢業生往往更傾向于留在畢業地工作[52]。因此,城市高等院校的數量與城市人力資本水平應該是正相關的。但是理論上,城市高等院校數量的歷史變量,并不能影響到2013年城市居民的幸福感。特別是在改革開放初期,中國高校的地理分布大致延續了1952年院系調整以來的基本態勢,是計劃經濟條件下政府力量直接干預的結果。相對于改革開放后的社會經濟發展來說,改革開放初期的高校分布具有較好的外生性。

為了檢驗1981年城市高校數量作為工具變量的有效性,本文使用城市人力資本對工具變量以及其他控制變量進行了第一階段的回歸。結果顯示,1981年城市高校數量與2013年的城市人力資本正相關,且通過了1%的顯著性檢驗。這表明城市高校數量的歷史變量不是人力資本的弱工具變量。然后,本文又以居民幸福感對城市高校的歷史數量及其他控制變量進行了Ordered Probit回歸,結果顯示城市高校數量的回歸系數并不顯著,說明1981年的城市高校數量不會影響2013年的城市居民幸福感。IV Ordered Probit模型的估計結果見表3。

城市人力資本的回歸系數依然為正,且同樣通過了1%水平的顯著性檢驗。這表明,城市人力資本確實提高了居民的幸福感,并且與Ordered Probit模型的回歸結果相比,工具變量法下的回歸系數顯著增大,說明居民幸福感的確可能逆向影響了城市人力資本水平,進而造成Ordered Probit模型低估了城市人力資本對居民幸福感的影響。工具變量回歸的邊際效應顯示,城市人力資本每增加1個單位,居民感到“非常不幸福”“不幸福”“一般”的概率將分別下降0.24%、0.76%和3.01%,而感到“幸福”與“非常幸福”的概率將提高1.33%與2.69%。如果以“非常幸福”被提高的概率來衡量幸福感的提升,那么,城市人口平均受教育年限每增加1年帶來的幸福感提升相當于家庭收入提高到原來2.61倍。而1999到2013年全國人口的平均受教育年限從7.18增長為9.05,共增加1.87個單位。如果保守地認為城市人口平均受教育年限的增幅與全國的平均增幅一致,那么根據邊際效應的計算結果,由此產生的幸福感提升大致相當于城鎮人口的家庭收入累計提高到原來的4.88倍。而2013年的城鎮人口人均可支配收入僅相當于1999年的4.60倍。這一數據表明,城市人力資本對幸福感的提升作用可能超過了家庭收入的增長。這無疑對中國居民的“幸福反彈”起到了巨大的拉動作用。其他控制變量的估計結果與Ordered Probit模型相似,在此不再贅述。

(三)穩健性檢驗

為了進一步驗證以上結論的穩健性,本文從三個方面對原模型進行了穩健性檢驗。首先,如前文所述,本文認為“幸福反彈”期間城市人力資本的擴張在很大程度上是通過高等院校擴招實現的。如果這一邏輯線索成立的話,理論上城市中大學畢業生所占比例也應該能夠顯著影響居民的幸福感。因此,進一步以城市人口中大學畢業生的比例作為城市人力資本的觀測變量重新對幸福決定方程進行估計,結果見表4。雖然Ordered Probit模型的估計結果在統計上不顯著,但考慮到內生性問題的潛在影響,這一估計結果很可能是有偏的。IV Ordered Probit模型的估計結果驗證了這一判斷,在利用工具變量克服了內生性問題的情況下,城市人力資本的回歸系數大幅提高至0.996,且通過了1%水平的顯著性檢驗。

其次,考慮到東部地區與中西部地區在人力資本水平以及社會環境上的巨大差異,將總體樣本劃分為東部地區與中西部地區,并分別對其進行檢驗,結果見表4。在不同的估計模型下,無論東部地區還是中西部地區的回歸結果都顯示,城市人力資本促進了居民幸福感的提高,這與基準模型的估計結果相一致。但在影響強度上,東部與中西部地區間存在著比較大的差異,東部地區城市人力資本對居民幸福感的影響強度高于中西部地區(以IV Ordered Probit模型的估計結果為準)。原因可能是與中西部地區相比,東部地區的人力資本水平更高。而根據人力資本存在邊際產出遞增效應的理論判斷[53],地區人力資本水平越高其技術溢出效益就越強。除此之外,東部地區的市場發育更加成熟,而人力資本作為一項重要的生產要素,在市場機制發育不健全的情況下,往往存在著限制其自由流動的制度性障礙。因此,東部地區的人力資本交流與互動會更加頻繁與密切,這有利于城市人力資本各種社會效應的形成。

最后,考慮到受訪者可能對“非常不幸福”與“不幸福”,“非常幸福”與“幸福”的界定比較模糊,這里將回答“非常不幸福”與“不幸福”的統一合并為“不幸福”,并賦值1;回答“一般”的保持不變,賦值2;回答“非常幸福”與“幸福”的統一合并為“幸福”,并賦值3。利用合并后的樣本值重新進行回歸分析可以發現,無論Ordered Probit模型的估計結果,還是工具變量法的估計結果,都與原模型的結果保持一致。以上結果均表明,本文的研究結論是穩健的。

五、初步經驗證據

前文在對歷史文獻進行梳理的基礎上,提出了三種城市人力資本可能影響居民幸福感的路徑,分別為提高勞動工資并且縮小收入差距、增加城市居民的就業概率以及提升城市居民之間的信任程度。接下來本文利用2013年的CHIP數據進一步對以上可能的影響機制進行經驗上的識別和檢驗。

(一)城市人力資本與勞動工資

提高勞動工資以及縮小不同勞動者間的工資差距可能是城市人力資本擴張影響居民幸福感的重要機制。絕對收入與收入差距對中國居民幸福感的影響已經被眾多的歷史文獻所證實[6-7,19,27-28]。例如,陳剛等[7]利用2005年的CGSS數據發現收入對居民幸福感的回歸系數高達0.1271。何立新等[6]發現收入差距的擴大顯著降低了中國居民的幸福感。而本文基準模型中對家庭收入與相對家庭生活水平的估計結果,也從側面驗證了上述結論的可靠性。為了進一步檢驗城市人力資本對勞動收入的影響,以形成一個城市人力資本通過勞動收入影響居民幸福感的完整邏輯鏈條,本文將城市人力資本引入Mincer工資決定方程。表5第(1)(2)列報告了全樣本的估計結果。OLS估計結果顯示,城市人力資本對就業者工資的回歸系數很小,在統計上也不顯著,但考慮到城市人力資本與勞動工資間可能存在的內生性,OLS估計結果很可能是有偏的。因此,在第(2)列,本文進一步給出了以1981年城市高等院校數量作為工具變量的2SLS估計結果。在2SLS估計的工資決定方程中,城市人力資本的回歸系數大幅提至0.195,且通過了1%水平的顯著性檢驗。同時,工具變量的弱識別檢驗也拒絕了工具變量存在弱識別的原假設。這說明城市人力資本擴張的確提高了就業者的勞動工資。

此外,按照Moretti[10]的理論預期,在不同勞動者之間存在互補性的條件下,城市人力資本擴張將更有利于低收入群體工資的提高,這有助于縮小收入差距,進而增強城市居民的幸福感。為了對這一機制進行驗證,本文以年工資33500元為界限,將全部樣本分成高收入群體與低收入群體兩個樣本量基本相等的子樣本,并分別將其代入工資決定方程進行檢驗。表5第(3)—(6)列報告了檢驗結果,與全樣本的結果相似,雖然在OLS估計中高收入群體與低收入群體的城市人力資本回歸系數均不顯著,但在2SLS估計中,各組的城市人力資本回歸系數均顯著為正,且城市人力資本對低收入勞動者的工資提升作用明顯強于高收入勞動者。這進一步驗證了城市人力資本擴張有助于縮小勞動者間的收入差距。

(二)城市人力資本與就業

提高居民的就業概率可能是城市人力資本擴張影響居民幸福感的另一條重要路徑。就業對居民幸福感的重要作用已經被絕大多數的文獻所證實[32-34]。對于中國來說,居民幸福感與就業狀況之間的關系,也因為民眾對經濟狀況的敏感而得到支持。例如,陳釗等[18]發現失業對中國居民幸福感有非常顯著的負向影響,這種影響的強度與離婚大致相當。為了形成一個完整的“證據鏈”,本文還需要進一步檢驗城市人力資本對中國城市居民就業概率的影響。

CHIP 2013的調查中包含了勞動者就業狀態的相關信息,本文從中抽取了相應的勞動力樣本,通過評估城市人力資本對勞動力就業概率的影響來識別城市人力資本擴張是否真地拉動了勞動者就業概率的提高。其中,被解釋變量是反映2013年底受訪者就業狀態的啞變量,若被訪者的狀態為“就業(包括離退休后再就業)”則賦值1,若受訪者的狀態為“失業/待業”則賦值0。考慮到高人力資本就業崗位可能存在的“就業乘數效應”,本文進一步將城市人力資本的平方引入就業決定方程,來檢驗這種可能存在的邊際遞增效應,結果見表6。

在未納入城市人力資本平方項的情況下,Probit與IV Probit的估計結果均不支持城市人力資本可以提高就業的概率,但在加入了城市人力資本的平方項后,Probit與IV Probit的估計結果均顯示,城市人力資本的回歸系數顯著為負,而城市人力資本的平方項顯著為正,這說明城市人力資本與居民就業概率間可能存在著U形關系。但是經過測算,無論依據何種檢驗結果所計算出的U形拐點都小于城市人力資本的最小值6.37。因此,上述結果實際上意味著,城市人力資本不僅提高了城市居民的就業概率,而且對居民就業的促進作用是隨著城市人力資本擴張而邊際遞增的,這與本文的理論預期相一致。

(三)城市人力資本與社會信任

城市人力資本還可能通過社會信任影響城市居民的幸福感。但是,根據前文的討論,城市人力資本對社會信任的影響方向很可能是不確定的。一方面,城市人力資本擴張增加了失信行為的經濟成本與心理成本,這有利于增強社會成員間的信任水平。但另一方面,城市人力資本擴張所造成的收入水平的提高也增加了失信行為的經濟收益,并增強了失信者在發生道德風險后逃避懲罰的能力,這也會對社會成員間的信任造成破壞作用。為了探索在中國情境下,城市人力資本是否通過社會信任影響居民幸福感,本文進一步基于CHIP 2013的相關數據來實證檢驗城市人力資本擴張對社會信任的影響。

具體來說,本文采用兩個被解釋變量分別反映親戚朋友等熟人間的信任程度,以及親戚朋友之外陌生人之間的信任程度。兩個被解釋變量均為5分位的有序響應變量。賦值方法是,根據受訪者對“您認為親戚朋友可信嗎?”以及“您認為除了親戚朋友以外的其他人可信嗎?”兩個問題的回答,分別讓被解釋變量取1~5之間的整數,以對應答案中的“很不可信”“不太可信”“一般”“比較可信”和“非常可信”。反映個人特質及城市特征的控制變量與幸福決定方程相同,這里不再贅述。

城市人力資本對不同人群間社會信任的影響見表7。從第(1)列可以看到,Ordered Probit的估計結果顯示,城市人力資本對熟人間信任程度的回歸系數雖然為正,但是并不顯著。考慮到可能存在的逆向因果關系,這里仍然給出了以1981年城市高校數量作為工具變量的IV Ordered Probit檢驗結果。但工具變量法的檢驗結果依然不能支持城市人力資本提高了熟人之間的信任。與該結果相似的是,無論是Ordered Probit還是IV Ordered Probit的檢驗結果均不支持城市人力資本提高了陌生人之間的信任。綜合以上,城市人力資本可能并沒有通過增強社會信任而提高城市居民的幸福感。

在中國的具體情境下,除了人力資本擴張增加了失信行為的潛在收益并且增強了失信者逃脫懲罰的能力外,還存在著另外一個重要原因——抑制了城市人力資本對社會信任的促進作用。中國的城市人力資本擴張在很大程度上是通過高等教育擴招實現的,在高等教育的收益率逐步下降的情況下[55],新增大學畢業生的收入期望往往不能得到有效滿足,這可能誘導那些在合法勞動力市場無法獲得預期收益的高人力資本勞動力轉而投向非法勞動力市場以獲取預期中的經濟收益,特別是高人力資本人群具有比較優勢的高技能犯罪領域[56]。2005年以來電信詐騙、非法集資等高技能犯罪呈現出加速增長的趨勢,以電信詐騙為例,年均增長速度20%~30%,而這類經濟犯罪行為會嚴重破壞社會信任的形成。城市人力資本擴張對社會信任的促進效應很可能被上述效應所抵消。

六、結論與啟示

近年來,學界關于中國“幸福停滯”“幸福悖論”問題的討論,使人們無意中忽視了中國居民幸福感正在悄然發生的積極變化——“幸福反彈”。本文基于2013年中國家庭收入調查(CHIP)數據評估了城市人力資本擴張對居民幸福感的影響。工具變量法的估計結果顯示,城市人力資本的提高顯著地提升了居民的幸福水平。平均而言,城市人口的人均受教育年限每增加1年,將使居民感到“非常不幸福”“不幸福”“一般”的概率分別下降0.24%、0.76%和3.01%,而感到“幸福”與“非常幸福”的概率提高1.33%與2.69%。在采用不同城市人力資本測量指標,以及考慮到東、中西部環境差異的條件下以上結果依然是穩健的。同時,提高勞動工資、縮小不同勞動者間的工資差距以及增加居民的就業概率,是城市人力資本影響中國居民幸福感的主要機制。

本文的研究結果說明,由高校“擴招”與快速城鎮化共同推動的城市人力資本擴張是中國實現“幸福反彈”的重要原因,城市人力資本擴張所形成的幸福提升效應已經超過了家庭收入的增長。在中國致力于推進“以人為核心”的新型城鎮化的背景下,以上結論蘊含著非常重要的政策價值:新型城市化不僅要“為了人”更要“依靠人”。與城市規模的擴大相比,以城市人力資本為核心的城市化質量的提高,對城市居民生活質量的改善有著更為重要的現實意義。雖然城市人力資本的擴張可以通過增加收入、縮小收入差距、增加就業促進居民幸福水平的提高,但是城市人力資本對居民福利的潛在積極影響還遠沒有被充分地發掘與利用。特別是在非物質生產領域,社會信任并沒有隨著地區人力資本水平的提高得到顯著的改善,這必然會影響到居民的社會歸屬感與認同感。根據馬斯洛需求理論,在基本物質生活得到滿足后,人們將更加重視社交、尊重以及自我實現的需要,而中國正處在這樣的歷史節點之上。因此,如何實現地區人力資本與社會信任的同步提升、如何有效控制城市人力資本擴張對社會信任所產生的破壞性能量將是未來必須解決的重要課題。

參考文獻:

[1]李樹, 陳剛. 幸福的就業效應: 對幸福感, 就業和隱性再就業的經驗研究 [J]. 經濟研究, 2015(3): 62-74.

[2]陳永偉. 關于“幸福悖論”研究的若干爭議 [J]. 經濟學動態, 2016(6): 132-140.

[3]BROCKMANN H, DELHEY J, WELZEL C, et al. The China puzzle: falling happiness in a rising economy [J]. Journal of Happiness Studies, 2008, 10(4): 387-405.

[4]劉軍強, 熊謀林, 蘇陽. 經濟增長時期的國民幸福感 [J]. 中國社會科學, 2012(12): 82-102.

[5]EASTERLIN R A, MORGAN R, SWITEK M, et al. Chinas life satisfaction, 1990-2010 [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(25): 9775-9780.

[6]何立新, 潘春陽. 破解中國的“Easterlin悖論”: 收入差距, 機會不均與居民幸福感 [J]. 管理世界, 2011(8): 11-22.

[7]陳剛, 李樹. 政府如何能夠讓人幸福? [J]. 管理世界, 2012(8): 55-67.

[8]黃永明, 何凌云. 城市化, 環境污染與居民主觀幸福感: 來自中國的經驗證據 [J]. 中國軟科學, 2013(12): 82-93.

[9]李海錚. 中國人力資本報告2018 [R]. 中央財經大學中國人力資本與勞動經濟研究中心研究報告, 2018.

[10]MORETTI E. Human capital externalities in cities [J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, 4(4): 2243-2291.

[11]GLAESER E L, PONZETTO G A M, TLBIO K. Cities, skills and regional change [J]. Regional Studies, 2014, 48(1): 7-43.

[12]GLAESER E L, GOTTLIEB J D, ZIV O. Unhappy cities [R]. National Bureau of Economic Research Working Paper, 2014.

[13]LAWLESS N M, LUCAS R E. Predictors of regional wellbeing: a county level analysis [J]. Social Indicators Research, 2011, 101(3): 341-357.

[14]FLORIDA R, MELLANDER C, RENTFROW P J. The happiness of cities [J]. Regional Studies, 2013, 47(4): 613-627.

[15]DIENER E, SELIGMAN M E P. Beyond money toward an economy of wellbeing [J]. Psychological Science in the Public Interest, 2004, 5(1): 1-31.

[16]CLARK A E, FRIJTERS P, SHIELDS M A. Relative income, happiness, and utility: an explanation for the Easterlin paradox and other puzzles [J]. Journal of Economic Literature, 2008, 46(1): 95-144.

[17]STEVENSON B, WOLFERS J. Subjective wellbeing and income: Is there any evidence of satiation? [J]. The American Economic Review, 2013, 103(3): 598-604.

[18]陳釗, 徐彤, 劉曉峰. 戶籍身份, 示范效應與居民幸福感: 來自上海和深圳社區的證據 [J]. 世界經濟, 2012(4): 79-101.

[19]孫三百, 黃薇, 洪俊杰, 等. 城市規模, 幸福感與移民空間優化 [J]. 經濟研究, 2014(1): 97-111.

[20]張梁梁, 楊俊. 社會資本與居民幸福感: 基于中國式分權的視角 [J]. 經濟科學, 2015(6): 65-77.

[21]陸銘, 高虹, 佐藤宏. 城市規模與包容性就業 [J]. 中國社會科學, 2012(10): 47-66.

[22]ROSENTHAL S S, STRANGE W C. The attenuation of human capital spillovers [J]. Journal of Urban Economics, 2008, 64(2): 373-389.

[23]MORETTI E. Real wage inequality [J]. American Economic Journal, 2013, 5(1): 65-103.

[24]陳斌開, 張川川. 人力資本和中國城市住房價格 [J]. 中國社會科學, 2016(5): 43-64.

[25]DIAMOND R. The determinants and welfare implications of US workers diverging location choices by skill: 1980-2000 [J]. The American Economic Review, 2016, 106(3): 479-524.

[26]陸銘. 大國大城: 當代中國的統一, 發展與平衡 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2016.

[27]ALESINA A, DI TELLA R, MACCULLOCH R. Inequality and happiness: Are Europeans and Americans different? [J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(9): 2009-2042.

[28]GUVEN C, SORENSEN B E. Subjective wellbeing: keeping up with the perception of the Joneses [J]. Social Indicators Research, 2012, 109(3): 439-469.

[29]OSHIO T, URAKAWA K. The association between perceived income inequality and subjective wellbeing: evidence from a social survey in Japan [J]. Social Indicators Research, 2014, 116(3): 755-770.

[30]ACEMOGLU D, AUTOR D. Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings [J]. Handbook of Labor Economics, 2011, 4: 1043-1171.

[31]MORETTI E. Estimating the social return to higher education: evidence from longitudinal and repeated crosssectional data [J]. Journal of Econometrics, 2004, 121(1): 175-212.

[32]CARROLL N. Unemployment and psychological wellbeing [J]. Economic Record, 2007, 83(262): 287-302.

[33]MCKEERYAN F M, VIRICK M, PRUSSIA G E, et al. Life after the layoff: getting a job worth keeping [J]. Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(4): 561-580.

[34]HELLIWELL J F, HUANG H. New measures of the costs of unemployment: evidence from the subjective wellbeing of 3.3 million Americans [J]. Economic Inquiry, 2014, 52(4): 1485-1502.

[35]ACEMOGLU D. Why do new technologies complement skills? Directed technical change and wage inequality [J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4): 1055-1089.

[36]MORETTI E, THULIN P. Local multipliers and human capital in the United States and Sweden [J]. Industrial and Corporate Change, 2013, 22(1): 339-362.

[37]RAM R. Social capital and happiness: additional crosscountry evidence [J]. Journal of Happiness Studies, 2010, 11(4): 409-418.

[38]HELLIWELL J, LAYARD R, SACHS J. World happiness report 2015 [R]. Sustainable Development Solutions Network, 2015.

[39]HELLIWELL J F, PUTNAM R D. The social context of wellbeing [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological ences, 2004, 359(1449): 1435-1446.

[40]HOMMERICH C. Trust and subjective wellbeing after the great east Japan earthquake, tsunami and nuclear meltdown: preliminary results [J]. International Journal of Japanese Sociology, 2012, 21(1): 46-64.

[41]FAJNZYLBER P, LEDERMAN D, LOAYZA N. What causes violent crime? [J]. European Economic Review, 2002, 46(7): 1323-1357.

[42]LOCHNER L. Education policy and crime [R]. NBER Working Paper, 2010.

[43]LOCHNER L. Education, work, and crime: a human capital approach [J]. International Economic Review, 2004, 45(3): 811-843.

[44]EHRLICH I. On the relation between education and crime [R]. National Bureau of Economic Research Working Paper, 1975.

[45]OSHIO T, URAKAWA K. The association between perceived income inequality and subjective wellbeing: evidence from a social survey in Japan [J]. Social Indicators Research, 2014, 116(3): 755-770.

[46]GLAESER E L, LAIBSON D, SACERDOTE B. An economic approach to social capital [J]. The Economic Journal, 2002, 112(483): F437-F458.

[47]魯元平, 王軍鵬, 王品超. 身份的幸福效應: 基于黨員的經驗證據 [J]. 經濟學動態, 2016(9): 29-40.

[48]LUTTMER E F P. Neighbors as negatives: relative earnings and wellbeing [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(3): 963-1002.

[49]GOERKE L, PANNENBERG M. Direct evidence for income comparations and subjective wellbeing across reference groups [J]. Economics Letter, 2015, 137: 95-101.

[50]馮亞平. 城市規模, 公共服務滿意度與居民主觀幸福感: 以武漢城市圈為例 [J]. 中國人口·資源與環境, 2015(1): 358-362.

[51]張學志, 才國偉. 收入, 價值觀與居民幸福感: 來自廣東成人調查數據的經驗證據 [J]. 管理世界, 2011(9): 63-73.

[52]WINTERS J V. Why are smart cities growing? Who moves and who stays [J]. Journal of Regional Science, 2011, 51(2): 253-270.

[53]LUCAS R E. On the mechanics of economic development [J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1): 3-42.

[54]柯善咨, 向娟. 1996—2009年中國城市固定資本存量估算 [J]. 統計研究, 2012(7): 19-24.

[55]簡必希, 寧光杰. 教育異質性回報的對比研究 [J]. 經濟研究, 2013(2): 83-95.

[56]陳剛, 李樹. 教育對犯罪率的影響研究 [J]. 中國人口科學, 2011(3): 102-110.[ZK)]

責任編輯、校對: 高原