對心臟瓣膜置換術后患者采用階段性康復護理模式的效果62例

張明艷 王月姣 李瓊

【摘要】 目的:探討對心臟瓣膜置換術后患者采用階段性康復護理模式的效果。方法:選取2018年10月到2019年10月入住本院的62例心臟瓣膜置換術后患者,隨機均分為兩組,對照組患者術后采取常規(guī)護理措施,觀察組患者術后護理工作實行階段性康復護理模式,對比分析兩組的心功能分級及生活質量。結果:術后第24d時,觀察組中心功能分級為I級的患者所占比率明顯高于對照組,III級患者所占比率明顯低于對照組,P<0.05。護理后,觀察組在心理、生理、環(huán)境、社會關系4個領域評分均明顯高于對照組,P<0.05。結論:對心臟瓣膜置換術后患者采用階段性康復護理模式有利于改善患者心功能,提高患者生活質量,具有較高的應用推廣價值。

【關鍵詞】 心臟瓣膜置換術;階段性康復護理模式;心功能;生活質量

【中圖分類號】R96 【文獻標志碼】B 【文章編號】1005-0019(2020)12-168-01

心臟瓣膜置換術是治療心臟瓣膜病主要的治療方法,但該手術易對患者心功能造成損害,并發(fā)癥也難以避免,促進心功能的早期恢復,是改善手術預后的關鍵。為研究心臟瓣膜置換術后患者采用階段性康復護理模式的效果,我院對62例心臟瓣膜置換術后患者進行護理觀察,選取31例患者術后護理工作實行階段性康復護理模式,取得了較優(yōu)的效果。具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

資料源于2018年10月到2019年10月于我院行心臟瓣膜置換術治療的患者共62例,隨機分組,其中對照組31例,男性患者16例,女性15例,年齡46~68歲,均齡(58.36±7.41)歲;觀察組31例患者中男18例,女13例,年齡46~67歲,均齡(57.98±7.37)歲。兩組基礎資料中性別分布、年齡等對應信息對比未見明顯差異,P>0.05。

1.2 納入與排除標準

納入標準:符合美國心臟協會和美國心臟病學會發(fā)布的《2014年心臟瓣膜病患者管理指南》[1]中的心臟瓣膜疾病診斷標準;具備心臟瓣膜置換手術指征,均為單瓣膜置換術后患者;NYHA心功能分級II~III級;無意識障礙,可正常溝通;患者及其家屬對研究知情同意;研究經醫(yī)學倫理委員會批準。

排除標準:術后并發(fā)嚴重心律失常者;合并高血壓、糖尿病、肝腎功能異常者;存在既往嚴重精神病史者;合并髖膝關節(jié)疾病或神經系統(tǒng)疾病而導致活動受限者;對康復護理工作配合性差者;基礎資料中信息缺失者。

1.3 方法

對照組患者術后采取常規(guī)護理措施,包括術后心理干預、病情監(jiān)測,指導患者進行呼吸鍛煉,早期進行床上活動,比如在床上坐起、四肢屈伸、關節(jié)旋轉運動等。

觀察組患者術后護理工作實行階段性康復護理模式,(1)術后2~7d主動助力康復訓練指導:護理人員輔助患者四肢、肩關節(jié)、膝關節(jié)等被動訓練,根據患者病情狀況,選擇主動訓練,如關節(jié)屈伸運動、呼吸訓練等,每天2次,每個部位訓練10遍。進餐時,患者逐漸由協助坐起用餐過渡到自行坐起用餐。護理人員應重視患者在訓練中的心率和心律變化,計算患者靶心率=(220-年齡)×(60%~70%),若患者心率低于靶心率,用力程度輕,可進行下一階段訓練。(2)術后8~16d有氧運動訓練指導:指導患者進行模擬騎自行車訓練,實時監(jiān)測心率,達到靶心率后繼續(xù)訓練20 min。如患者病情允許,應盡早下床活動,自主完成如廁、洗漱等。(3)術后17~24d大肌群參與訓練:大肌群參與訓練主要為步行。運動前先熱身運動,踏步15 次,墊腳尖15次。步行不超過30 m,如心率低于靶心率,下次步行訓練增加到50 m,以此類推,不超過200 m,訓練結束后做整理運動。以上訓練每天2次,護理人員在步行前后應詢問患者癥狀并記錄患者血壓、心率、呼吸等,當心率高于靶心率時,應立即停止訓練。

1.4 觀察項目與評價標準

評價比較兩組患者術后第24d時的心功能分級情況,采用NYHA心功能分級標準:體力勞動不受限,一般體力勞動不會引發(fā)過度疲勞、心悸、氣喘或心絞痛評為I級;體力勞動輕度受限,休息時無癥狀,一般體力勞動時可引發(fā)過度疲勞、心悸、氣喘或心絞痛評為II級;體力勞動受限明顯,休息時無癥狀,從事較一般體力勞動輕的活動即可引起過度疲勞、心悸、氣喘或心絞痛評為III級;休息時即伴有心功能不全或心絞痛癥狀,不宜從事任何體力勞動評為IV級。采用WHO質量評價量表(WHOQOL-BREF)評價兩組患者護理后的生活質量,從心理、生理、環(huán)境、社會關系4個方面進行評價,分值越高代表生活質量越佳。

1.5 統(tǒng)計學處理

數據用SPSS19.0分析;x±s用以對計量資料的描述,組間比較行t檢驗;%用以對計數資料的描述,組間比較行X2檢驗。P<0.05為差異具備統(tǒng)計學意義。

2 結果

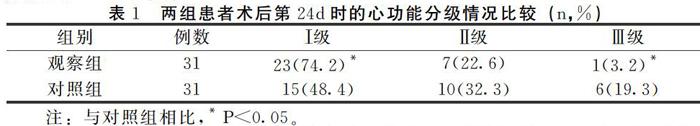

2.1 兩組患者術后第24d時的心功能分級情況比較

術后第24d時,觀察組中心功能分級為I級的患者所占比率明顯高于對照組,III級患者所占比率明顯低于對照組,P<0.05。如表1。

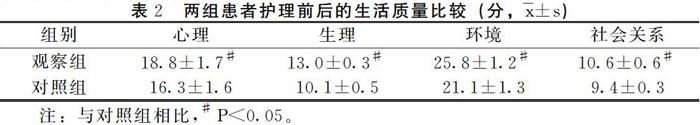

2.2 兩組患者護理后的生活質量比較

護理后,觀察組在心理、生理、環(huán)境、社會關系4個領域評分均明顯高于對照組,P<0.05。詳見表2。

3 討論

階段性康復護理模式中于術后第2~7d實施主動助力訓練,可維持患者術后關節(jié)活動范圍,而呼吸訓練可改善機體肺功能,減少肺部感染、肺不張的發(fā)生。術后8~16d指導患者進行有氧運動訓練有利于提高患者心臟容量負荷,改善心功能,增加心臟儲備,并為下一階段的康復訓練奠定基礎。術后17~24d指導患者進行大肌群訓練,有助于調節(jié)機體各個肌群,提高患者的平衡能力,改善患者日常生活活動能力[2,3]。

本研究中,術后第24d時,觀察組中心功能分級為I級的患者所占比率明顯高于對照組,III級患者所占比率明顯低于對照組,且護理后,觀察組在心理、生理、環(huán)境、社會關系4個領域評分均明顯高于對照組,從以上可見,對心臟瓣膜置換術后患者采用階段性康復護理模式有利于改善患者心功能,提高患者生活質量,值得推廣。

參考文獻

[1]任崇雷,姜勝利.2014年美國心臟瓣膜病指南解讀[J].心血管外科雜志(電子版),2015,4(3):5-8.

[2]楊滿青,詹惠敏,劉智,等.階段性康復護理在心臟瓣膜置換術后病人護理中的應用效果觀察[J].護理研究,2018,32(12):1901-1903.

[3]邢蓓蓓,王巍,申紅,等.階段性康復訓練及護理在心臟瓣膜置換術患者早期康復中的應用效果[J].國際護理學雜志,2016,35(16):2257-2260.