塔型風送式果園噴霧機風場參數優化設計

宋雷潔,李建平,楊 欣,王鵬飛

(河北農業大學 機電工程學院,河北 保定 071001)

0 引言

隨著我國果園的規模化發展,病蟲害發生的面積也隨之增大,果樹的病蟲害防治工作是生產管理過程中一項重要環節,施藥效果的好壞直接影響果實的品質和產量[1]。現階段我國果園中普遍應用風送式噴霧技術,可以細化霧滴粒徑,帶動葉片間的擾動,從而增加樹膛中部霧滴的穿透性,提高樹膛內部藥液沉積量[2-5],有效減少霧滴的飄移,農藥利用率高[6-7]。

塔型噴霧機的噴霧出風口由傳統的半圓形變為垂直直線形,霧滴在軸流風機的氣流作用下水平噴射至冠層,在一定程度上避免了向上無靶標噴霧的藥液浪費[8]。由于塔型噴霧機立板高度較高,普遍存在頂部氣流流量較少的情況,導致噴霧機上方風速較低;而氣流的導流過程在很大程度上影響著噴霧機頂部風送效果,風機提供的氣流通過噴霧機內部導流板的導向作用,對噴霧機內部氣流進行分配,改變氣流的分布,從而調整噴霧機頂部的風送效果。不同尺寸、不同安裝角度的導流板會引起不同的導流效果,故可改變上方導流板的參數,通過流體仿真軟件對導流板的不同安裝情況進行仿真分析,觀察因導流板安裝參數的不同而引起的導流效果的變化,找出導流板的最佳安裝參數組合。

1 塔型風送式果園噴霧機結構與原理

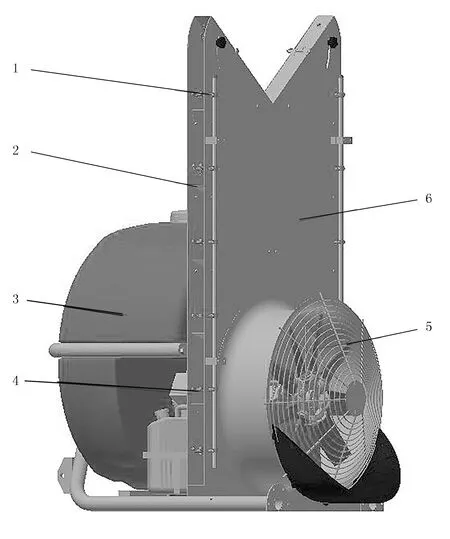

塔型風送式噴霧機主要由風機、立板、導流裝置、噴頭、藥箱及藥泵等工作部件組成,通過AIP軟件繪制的塔型噴霧機的三維模型如圖1所示。

1.噴頭 2.導流板 3.藥箱 4.藥泵 5.風機 6.立板圖1 塔型風送式果園噴霧機三維模型圖Fig.1 Three-dimensional model diagram of tower type wind-driven orchard sprayer

噴霧機工作時,風機提供強大的氣流,經內部導流板導向后輸送至出風口,藥液在高速氣流的吹送下與空氣撞擊而霧化,被輸送至果樹。由于塔型噴霧機高度較高,若導流板安裝不合理,則會出現風機附近氣流較強而頂端氣流少的情況,導致噴霧效果不均勻。因此,需通過改變導流板的安裝參數、調整導流板對腔體內部氣流的導向作用,盡可能將氣流均勻分布于腔體內各處,進而使得各出風口所形成的氣流場基本相同,各出風口的噴霧效果達到最佳狀態。

2 仿真模型的建立及仿真分析

2.1 技術路線

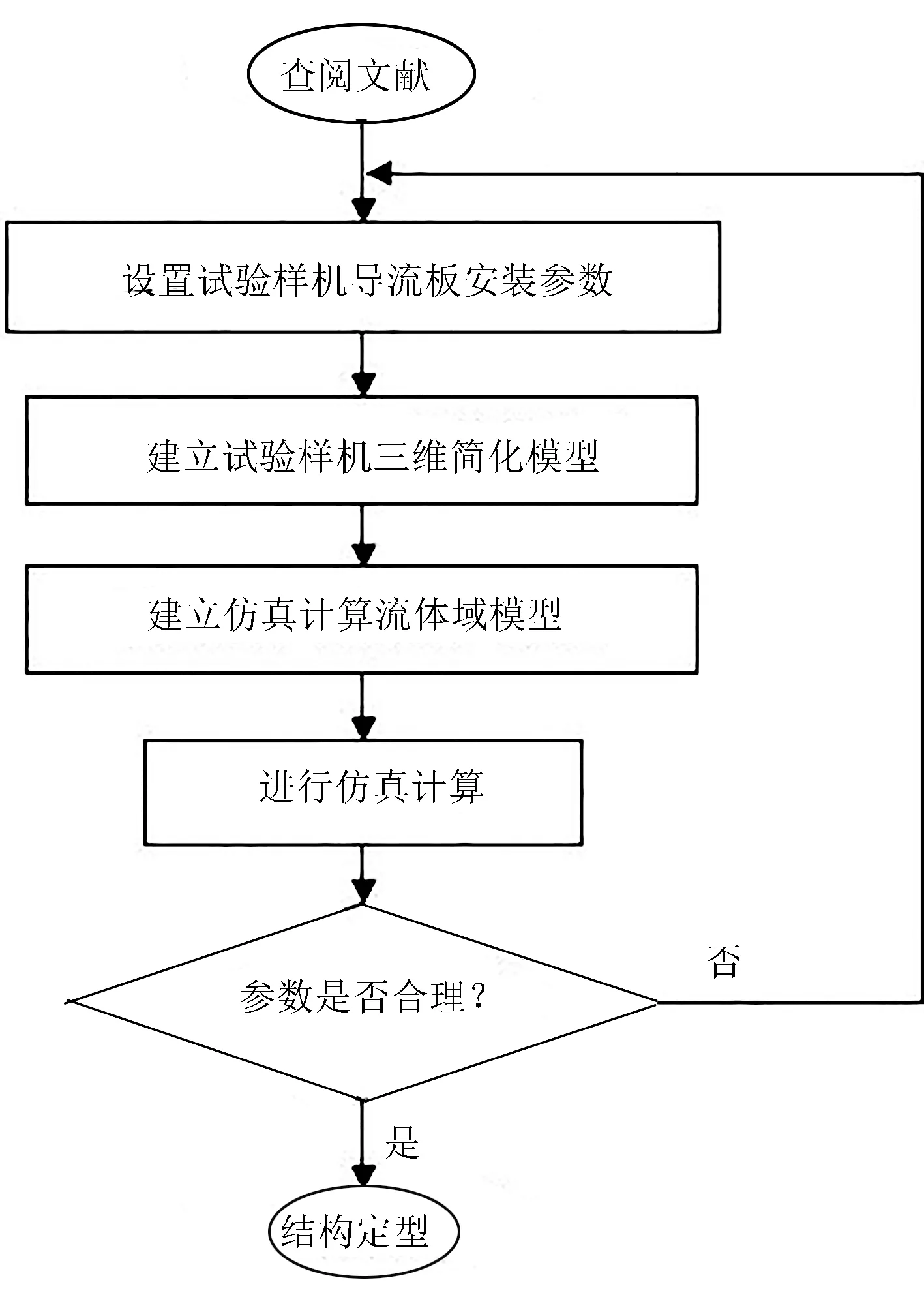

塔型風送式果園噴霧機送風裝置風場流體分析的技術路線如圖2所示。針對研究內容,查閱與之相關的文獻和資料,利用三維設計軟件建立仿真分析的流體域模型,通過仿真分析軟件對流體域模型進行分析計算,并通過觀察計算結果找出最佳組合參數。

圖2 技術路線圖Fig.2 Technical roadmap

2.2 仿真模型的建立

噴霧機立板高H=2 000mm、長L=1 000mm、寬W=85mm、風機直徑D=810mm。由于導流板1、導流板2、導流板3(導流板自下而上設為導流板1、2、3、4、5)距離風機位置較近,所以導流板1、導流板2、導流板3的長度不能過長,且安裝角度(導流板與水平方向夾角)設定為接近風機的徑向方向效果最好,故設置β1=-30°、β2=0°、β3=30°,在導流板不會產生干涉的前提下設定l1=l2=l3=130mm不變。由于導流板4、導流板5距離風機位置較遠,所以導流板的導向作用更加重要。若導流板4、導流板5安裝合理,則能增強噴霧機頂部氣流分布,從而提高噴霧機頂部的風送效果。

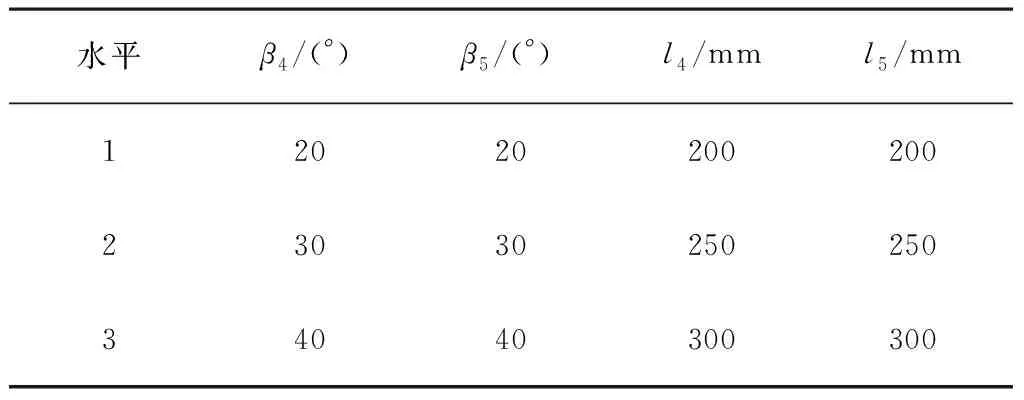

利用正交試驗法對導流板4、導流板5不同安裝情況進行進一步仿真計算分析,通過正交試驗數據總結出導流板4、導流板5的安裝角度及長度對噴霧機頂部氣流流動分布的影響,并通過觀察氣流的分布效果及各監測點處的氣流速度等數據,找出最佳的安裝參數組合,使得噴霧機頂部的氣流分布達到最佳狀態。初定β4=β5=30°,并以30°為基準,上下各調整10°設為三水平。以模型之間不產生干涉為基準,設定l4=l5=250mm,并以250mm為基準,上下各調整50mm設為三水平。根據以上參數所設定的因素水平表,如表1所示。

表1 因素水平表Table 1 Factor level table

利用AIP軟件按照L9(34)正交試驗表的9種試驗參數建立對應的流體域模型,利用STAR CCM+軟件分別對這9種情況進行內部氣流分布的分析計算,通過觀察這9組仿真試驗的計算結果,對比導流板處氣流流動的效果、監測點處氣流速度等參數,總結出導流板的安裝參數對氣流流動的影響,從而進一步確定導流板的長度及安裝角度的最優參數組合。

2.3 仿真分析

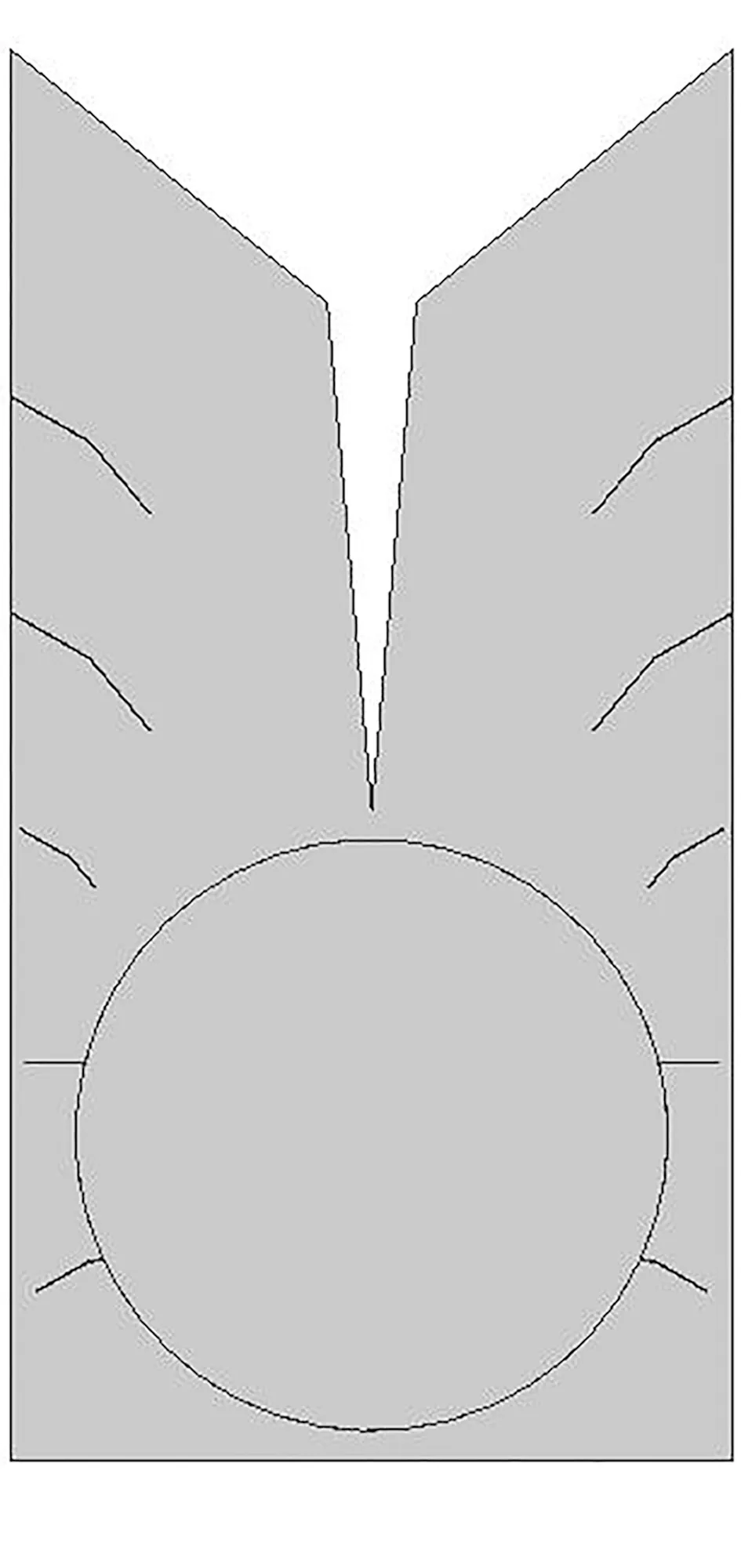

應用STAR CCM+軟件進行仿真計算分析之前,首先需要對三維模型進行簡化,然后抽出仿真計算所需流體域。利用AIP軟件生成的流體域模型如圖3所示。

圖3 流體域模型Fig.3 Fluid domain model

仿真計算步驟如下:運行STAR CCM+軟件,將利用AIP軟件創建的流體域模型導入STAR CCM+軟件中,對其分割邊界并設定邊界名稱及類型。本次仿真設置網格大小為3mm,物理模型選擇Gas、Coupled Flow、Ideal Gas、Steady、Turbulent、K-Epsilon Turbulent;設置入口速度為15m/s,將最大迭代步數(Maximum Steps)設置為1 000步,新建Scalar Scene以檢測氣流的分布情況。在導流板所在的出風口處,坐標為(0.04,1.24,-0.02)、(0.04,1.54,-0.02)兩點分別設置監測點,在Reports目錄中建立監測點的速度和壓力reports,分別對每一監測點的reports生成monitor及plot,來監測出風口處氣流速度及壓力;最后,開始進行計算,并觀察計算結果。

2.4 仿真結果

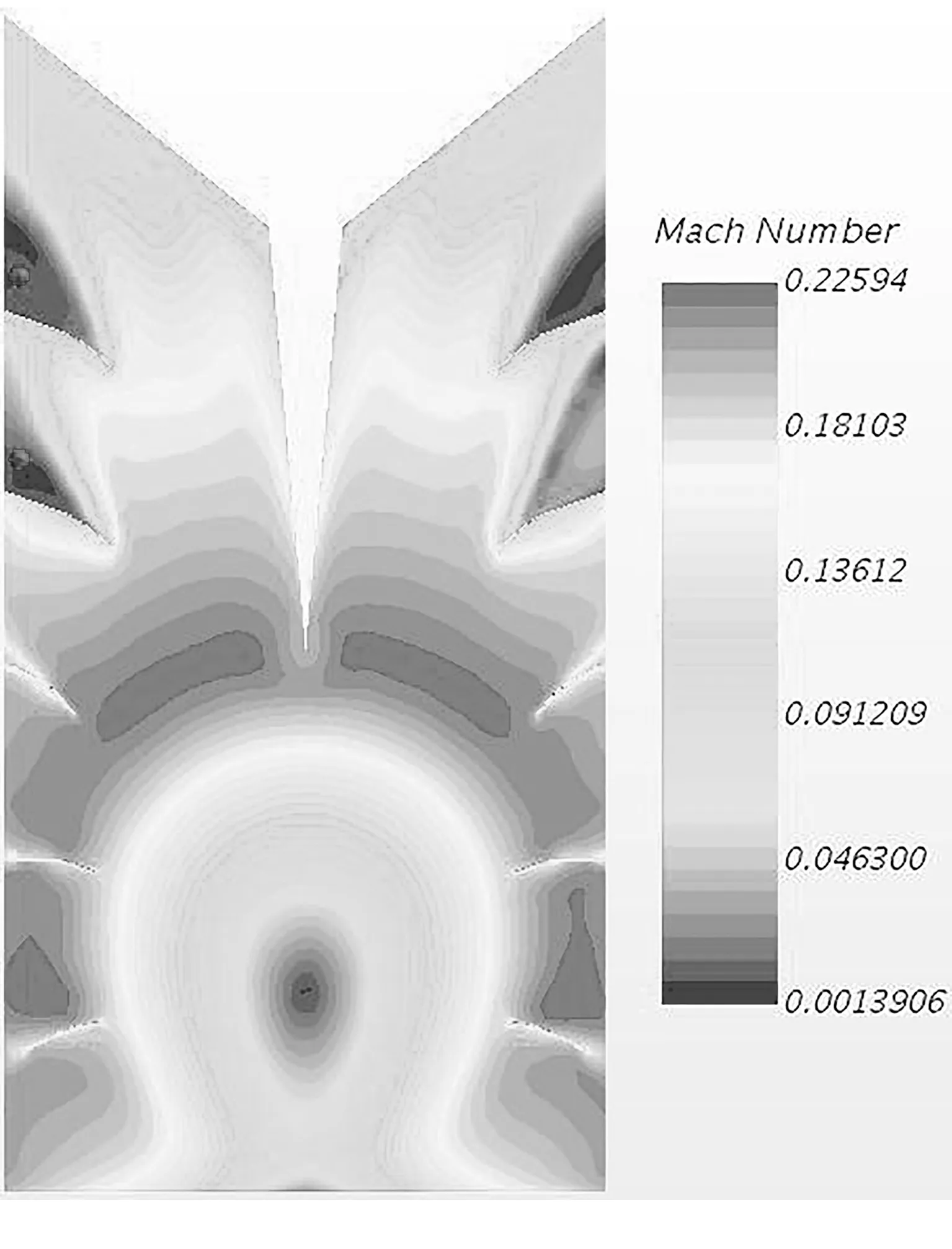

依照初定參數所設計的模型進行仿真分析,第1組仿真試驗(β4=20°、β5=20°、l4=200mm、l5=200mm)的仿真結果如圖4所示。

圖4 第1組仿真試驗結果Fig.4 Group 1 simulation test results

2.4.1 判斷模型

通過觀察云圖可以看出:導流板4、導流板5的周圍存在部分深藍色低速區域。深藍色區域的面積越大,則說明低速區域越大、氣流速度分布越不均勻。通過計算藍色低速區域的面積、觀察監測點處的氣流速度等參數的變化來對比各項仿真試驗的氣流分布情況,從中找出最優的結果。

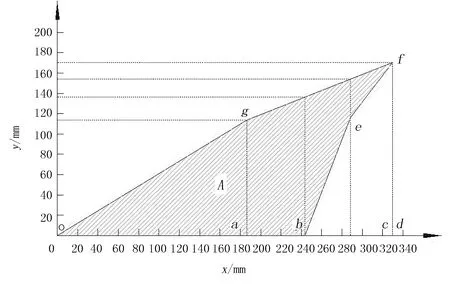

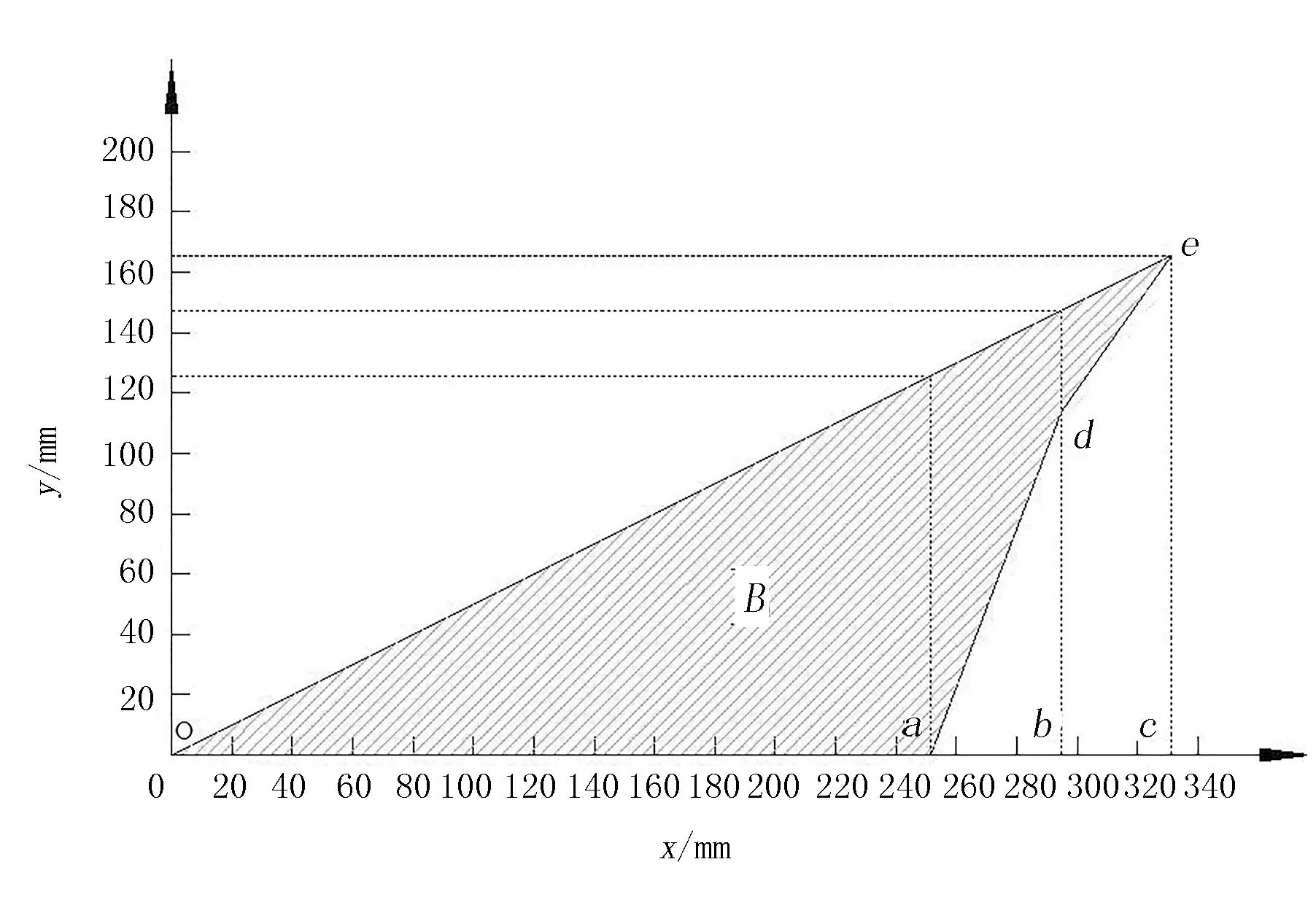

將低速區圈出,繪制成二維圖形,建立直角坐標系如圖5、圖6所示。利用定積分公式求出低速區域面積。由仿真云圖可觀察出左右兩側效果大致相同,呈近似對稱分布,故只對比單側氣流分布情況,以左側藍色低速區域面積為對象進行對比。

圖5 導流板5低速區域面積示意圖Fig.5 Schematic diagram of the area of the low velocity region of the deflector 5

圖6 導流板4低速區域面積示意圖Fig.6 Schematic diagram of the area of the low velocity region of the deflector 4

根據定積分公式,所求區域面積計算公式為

針對于第1組仿真試驗導流板5周圍低速區域面積(A區域)示意圖列出面積公式為

同理,列出導流板4周圍低速區域面積(B區域)公式為

其中,k為相應線段的斜率。

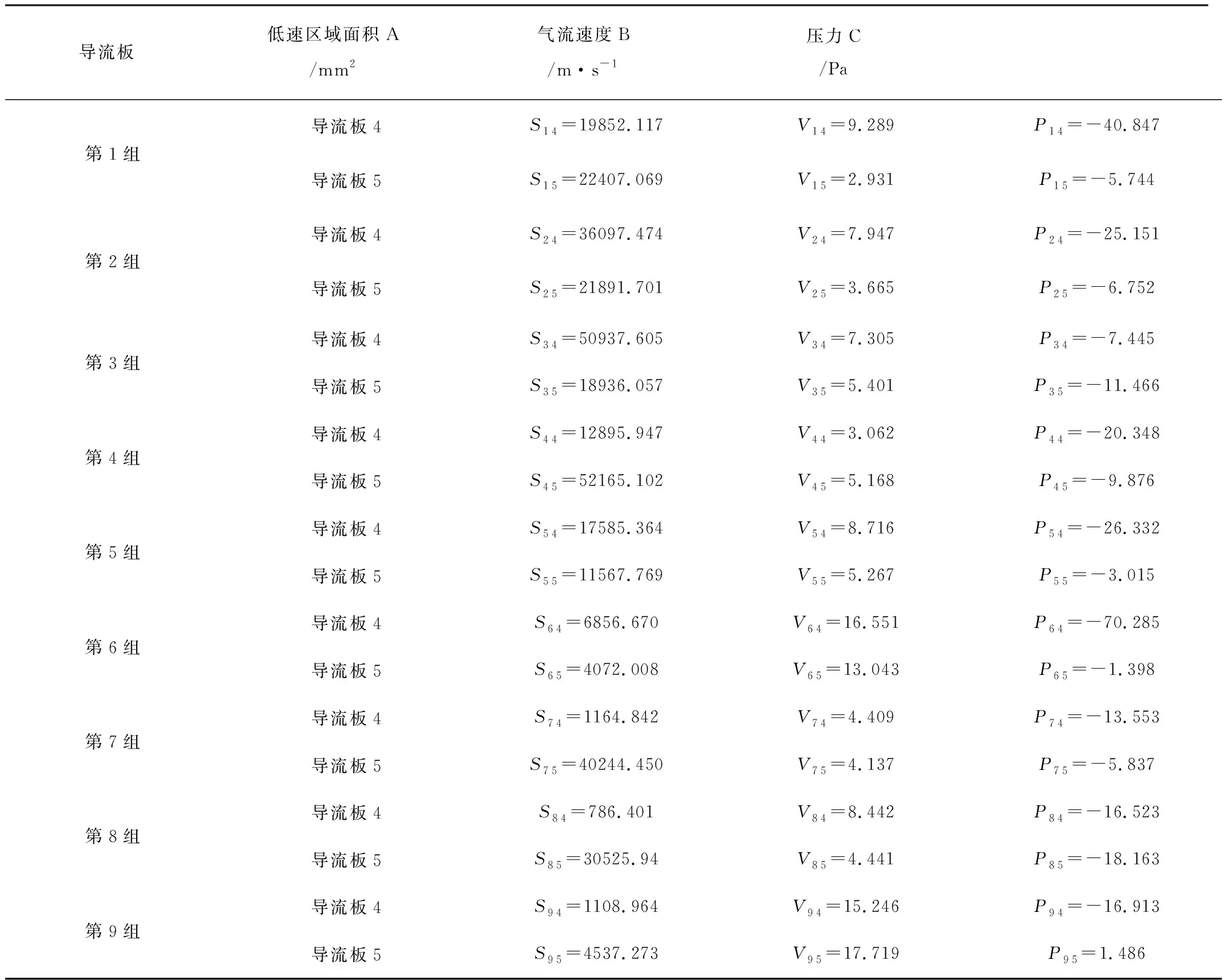

分別求出A、B區域的面積。以下8組仿真試驗方案計算方法均與第1組仿真試驗相同,最終計算結果匯總如表2所示。

表2 實驗數據匯總表Table 2 Experimental data summary table

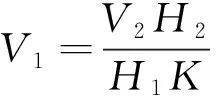

根據戴奮奮[9]研究所提出的末速度原則推導出公式為

其中,V1為風機出口風速(m/s);H1為風機出口垂直高度(m);V2為氣流到達樹體末速度(m/s);K為考慮到風量的沿程損失而設定的系數,通常取K=1.3~1.8。

戴奮奮在蘋果園進行了試驗研究,結果表明:蘋果樹末速度取值為9~10m/s。故取V2=10m/s,K=1.5代入公式,計算得出V1=15m/s。這說明,當出風口風速達到15m/s時,噴霧效果符合要求。

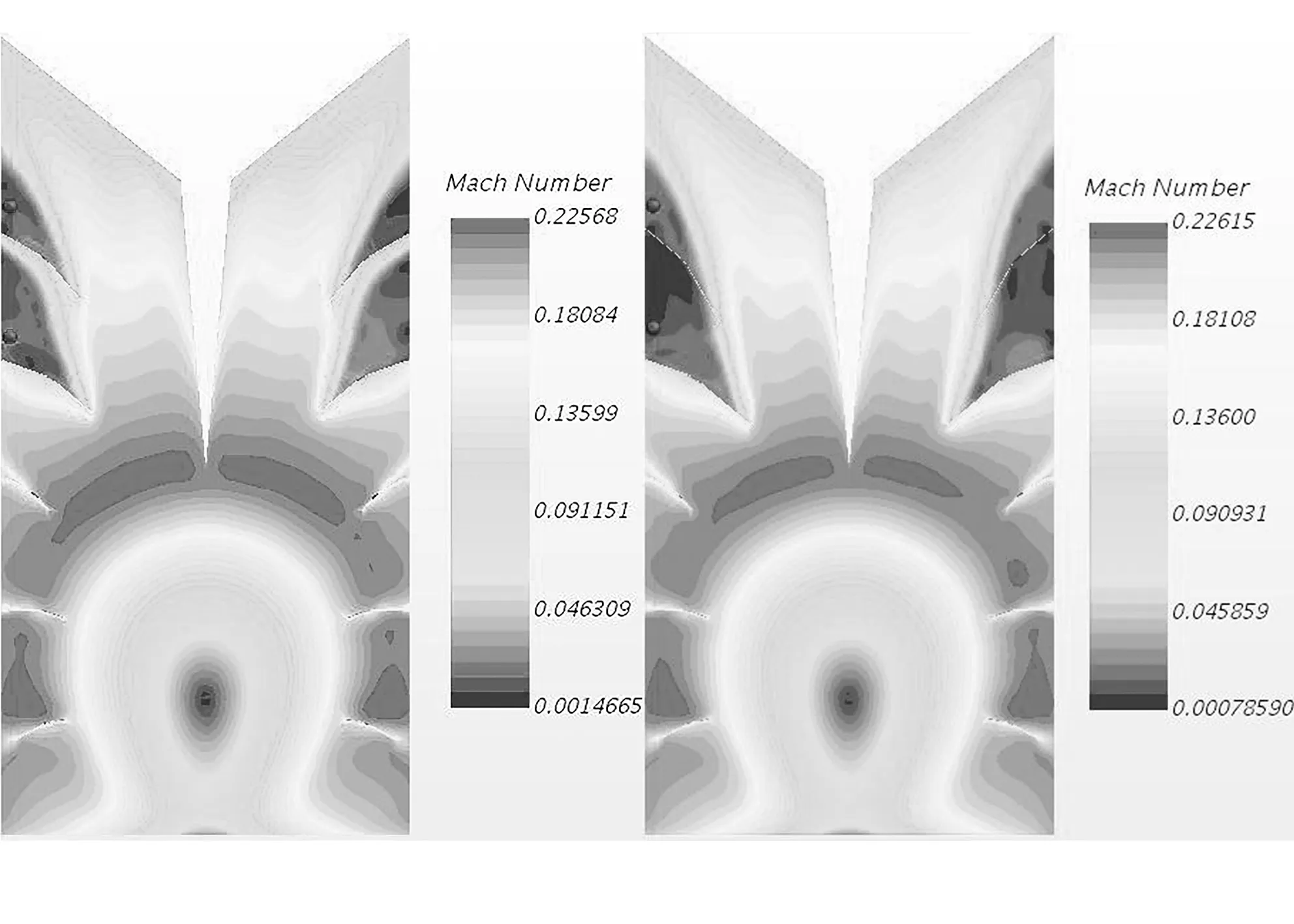

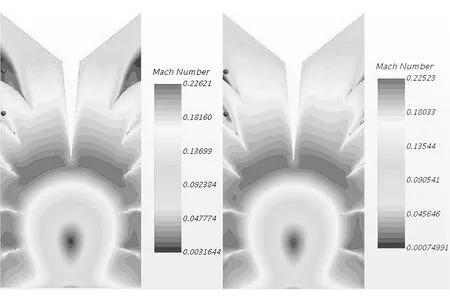

第2組仿真試驗(β4=20°、β5=30°、l4=250mm、l5=250mm)的仿真結果如圖7左圖所示。第3組仿真試驗(β4=20°、β5=40°、l4=300mm、l5=300mm)的仿真結果如圖7右圖所示。

圖7 第2、3組仿真試驗結果Fig.7 Group 2,3 simulation test results

由計算結果可以看出:第2組仿真試驗中,v4=7.947m/s,v5=3.665m/s,S4/S=2.109%,S5/S=1.279%;第3組仿真試驗中v4=7.305m/s,v5=5.401m/s,S4/S=2.977%,S5/S=1.107%。兩組仿真試驗中,導流板4、導流板5周圍均存在較大的深藍色低速區域,且所設監測點處氣流速度較低,說明參數還需進行調整。

第4組仿真試驗(β4=30°、β5=20°、l4=250mm、l5=300mm)的仿真結果如圖8左圖所示,第5組仿真試驗(β4=30°、β5=30°、l4=300mm、l5=200mm)的仿真結果如圖8右圖所示。

圖8 第4、5組仿真試驗結果Fig.8 Group 4,5 simulation test results

由計算結果可以看出:第4組仿真試驗中,導流板5周圍存在較大面積的低速區域,S4/S=0.754%,S5/S=3.048%,v4=3.062m/s,v5=5.168m/s;第5組仿真試驗中,導流板4、導流板5周圍的低速區域面積均有所減少,S4/S=1.028%,S5/S=0.676%,v4=8.716m/s,v5=5.267m/s。兩組仿真實驗中,所設監測點處的氣流速度較低,均未達到要求,參數還需進行調整。

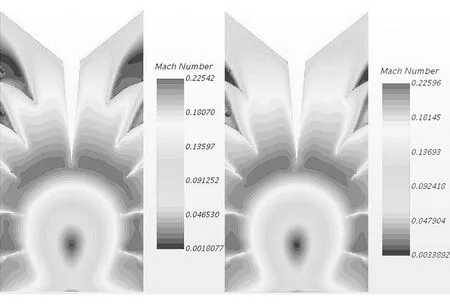

第6組仿真試驗(β4=30°、β5=40°、l4=200mm、l5=250mm)的仿真結果如圖9左圖所示,第7組仿真試驗(β4=40°、β5=20°、l4=300mm、l5=250mm)的仿真結果如圖9右圖所示。

圖9 第6、7組仿真試驗結果Fig.9 Group 6,7 simulation test results

由計算結果可以看出:第6組仿真試驗中,導流板5處的低速區域基本消失,S4/S=0.401%,S5/S=0.238%。所設監測點處的氣流速度也有所提高,v4=16.551m/s、v5=13.043m/s。第7組仿真試驗中導流板5周圍存在較大低速區域,S4/S=0.068%,S5/S=2.352%,v4=4.409m/s,v5=4.137m/s。兩導流板處出風口氣流速度較低,效果不佳。

第8組仿真試驗(β4=40°、β5=30°、l4=200mm、l5=300mm)的仿真結果如圖10左圖所示,第9組仿真試驗(β4=40°、β5=40°、l4=250mm、l5=200mm)的仿真結果如圖10右圖所示。

圖10 第8、9組仿真試驗結果Fig.10 Group 8,9 simulation test results

由計算結果可以看出:第8組仿真試驗中,導流板5周圍存在部分低速區域,S4/S=0.046%,S5/S=1.784%,v4=8.442m/s,v5=4.441m/s,氣流速度較低,效果不佳,參數仍需調整;第9組仿真試驗中,導流板4、導流板5處的低速區域均明顯減小,S4/S=0.065%,S5/S=0.265%,v4=15.246m/s,v5=17.719m/s,出風口處氣流速度整體提高,均可達到要求,效果最佳。

2.4.2 數據統計

將按L9(34)正交試驗表進行的9種仿真試驗計算結果匯總如表2所示。

2.4.3 仿真試驗結果

通過對比STAR CCM+對9種流體域分析的結果數據,可以看出導流板的不同安裝參數影響著噴霧機內部流體的分布。由計算結果可知:第9組仿真試驗的仿真結果最優,由云圖可明顯觀察到調整β4=β5=40°;導流板4、導流板5處的相對低速區域面積基本消失,各導流板處監測點位置的氣流速度整體較高,效果得到明顯改善。

3 結論

1)利用AIP軟件對塔型噴霧機的流體域進行建模,并利用STAR CCM+軟件對流體域模型進行仿真分析,通過對比計算結果,總結出導流板的不同安裝參數對噴霧機內氣流分布的影響,并從9組試驗中找出最合適的安裝參數。

2)在l1=l2=l3=130mm、β1=-30°、β2=0°、β3=30°條件下,通過對比9組仿真試驗的計算結果,得出結論:第9組仿真試驗中,即當β4=40°、β5=40°、l4=250mm、l5=200mm時,v4=15.246m/s,S4/S=0.065%,v5=17.719m/s,S5/S=0.265%,導流板周圍氣流速度能達到相對較好的狀態。

3)通過對比不同安裝參數下導流板周圍氣流的分布、出風口氣流速度等參數,總結出導流板的不同安裝參數對塔型噴霧機出風口處氣流變化的影響。基于此可進一步優化噴霧機內導流板的分布,對塔型噴霧機內部結構優化的研究方向提供建議和參考。