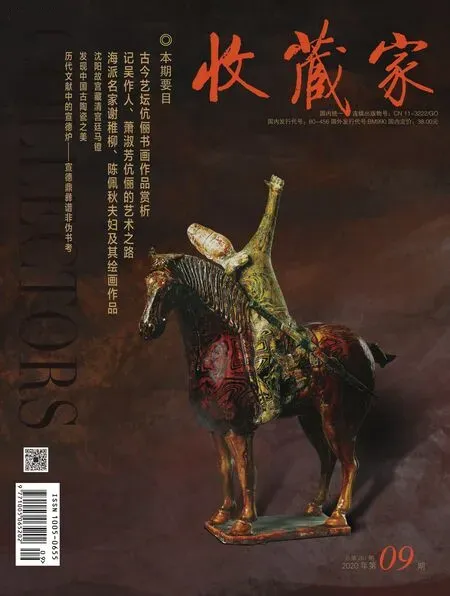

歷代文獻中的宣德爐

——宣德鼎彝譜非偽書考

□ 南炳文 曹東芳

中國金石禮器文化源遠流長,明清以來銅器,尤其以宣德三年(1428)鑄造的鼎彝最為珍貴。《宣德鼎彝譜·楊榮原序》(清嘉慶十三年張海鵬輯錄文彭《墨海金壺·宣德鼎彝譜》)稱之為“誠謂天朝之偉器,昭代之尊彝,在宗廟則與瑚璉并珍,在朝廷則與球琳同寶”。嘉靖至萬歷時期收藏鑒定大家項元汴《宣爐博論》一文稱“雖三代、漢魏之器亦當退舍”,“與南金和氏璧同價”。中國第一歷史檔案館所藏明代檔案“由于明亡時焚燒宮殿衙署,使大量明朝檔案化為灰燼。以后清政府多次下令銷毀明朝檔案,各地架格庫和南明朝廷檔案所剩無幾,又歷次大興文字獄也銷毀了大量書籍”,以至明代文獻記載此事非常少見。明清以來的多次劫難給尋找、研究宣德朝鼎彝造成很大困難,致使近代有研究者提出了質疑。

對《宣德鼎彝譜》的質疑

對有明一代是否有《宣德鼎彝譜》甚至宣德爐的質疑主要有以下幾方觀點:

清道光 宣德彝器譜浙江省圖書館曙光路館古籍部藏

1.法國人保羅·伯希和(Paul Pelliot)在1936年對此曾有過詳細考證,認為1928年定名的《宣德彝器圖譜》是后世的偽作,他在《法國遠東學院通報》上發表的文章中,否定了宣德鼎彝和鼎彝譜。

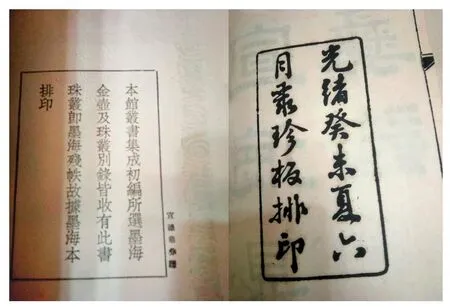

清光緒 宣德鼎彝譜浙江省圖書館西湖孤山館善本室藏

2.英國學者羅斯基爾(Rose Keer)1990年在《中國晚期銅器》一書中認為,宣德爐可能是明晚期至清初康熙時期的作品,同時她發現明代許多文獻系作者偽托前人所作,《宣德彝器圖譜》等著作也不例外。

3.上海博物館研究員陸鵬亮在《文物》2008年第7期《宣爐辯疑》一文中認為:“在宣德朝官方并未大規模地鑄造銅爐,宣德爐實為晚明人臆造的一類偽文物,傳世所見帶各種宣德年號款的銅爐一般不早于萬歷朝。”

4.2012年7月15日《廣州日報》發表《宣德鼎彝譜不靠譜·古玩辨偽銅香爐》的文章稱:“最早提及此書的是乾隆時期的杭士駿,他在1776年發表的一系列短文中,提到了《宣德彝器譜》一書。同時期四庫全書的編委們,也見到和杭士駿所述書名略不同的《宣德鼎彝譜》一書文稿。到了十九世紀被擴充到20章。在1928年,該書最終定名為宣德彝器圖譜,應也就是我們現在所看到的版本,其實《宣德鼎彝譜》不符史實之處很明顯:首先,編者禮部尚書呂震卒于宣德元年,而譜中其督造年代為宣德三年;其次,嘉靖時序中稱書出自于忠肅公家,但于謙在弘治二年謚‘肅愍’,直到萬歷十八年(1590)才改謚‘忠肅’;三、原料載有‘賀蘭國’(荷蘭)花洋斗錫,而荷蘭為中國所知不會早于17世紀初;四、關于《宣德鼎彝譜》等三譜面世年代,三卷本始見于杭世駿《道古堂文集》,刊于乾隆四十一年(1776),八卷本編入《四庫全書》提要序為乾隆五十三年(1788),二十卷本附線圖者,始見于《喜詠軒叢書》者,為1923年在北京海王村肆購獲。根據這些事實,有學者指出,‘宣德爐’的性質應重新考慮。如宣德三年并沒有大規模鑄造銅爐的直接證據。而且,萬歷前尚無‘宣德爐’的認識。”

5.2018年1月21日羈吾生在新浪博客發表《宣爐三譜真偽考》,“其二,所記乾清宮和坤寧宮等各附屬殿閣一類出自前朝舊稱,并非明宮所有,如唐宮之紫宸殿和功臣殿、宋宮之睿思殿和慈壽殿、南朝北極閣、金宮廣寒殿等,一類則來于杜撰或聲名不顯如瑤華殿、隆安殿等,其他坤寧宮附屬殿閣則不再細列。”

文獻檔案中的宣德鼎彝

因明代墓中沒有作為祭器的宣德鼎彝標準器,只能從歷代文獻中找到宣德朝鼎彝的證據和實物,即可解開宣德爐之謎。

先看《四庫全書》提要“震等篡集前(永樂十三年呂震本)后(宣德三年吳中、周瑛本)本末以成此書”,《宣德鼎彝譜》輯錄進欽定《四庫全書》,為后世尋找宣德鼎彝保留下珍貴資料依據。浙江省圖書館古籍部今存三種譜本,先分析《宣德彝器圖譜》(存孤山館善本室)喜詠軒譜本。浙江館前身原為清末光緒進士邵章家私人藏書樓,其中二十卷圖譜是邵章之子邵銳(1905~1966)在民國時期所作,其在題跋之中寫有“因恨文彭所畫圖譜失傳,僅八卷本鼎彝譜傳世”,故邵銳自己爰拉雜記,文影摹圖,提鉛握槧成二十卷圖譜。另據浙江館古籍部所登記,邵家藏書只有民國喜詠軒叢書一本,蓋有其父邵章的印章,此二十卷圖譜是1928年邵銳成書。此書與明代宣德朝鼎彝譜無關,不能成為研究宣德鼎彝的參考。

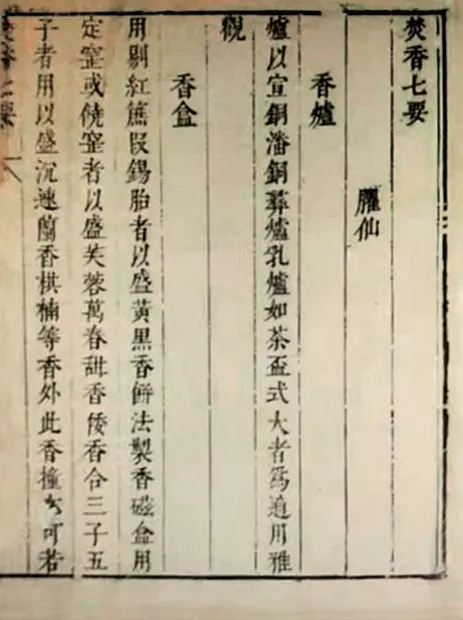

明萬歷 陶珽編輯《說郛續》收寧獻王朱權《焚香七要》清順治宛委山堂刊本

中國善本書目浙江省圖書館古籍部藏

宣德鼎彝譜題跋清光緒九年許佐鉛印本

查《明太宗實錄》卷一百六十一:“永樂十三年戊子,行大平交趾余孽,嘯聚山林,刧害良善,將士竭忠效力,殄除兇丑,今還,宜早定功賞,震等以擬以奏……庚申修太廟社稷并歷代帝王祭器。”《宣德鼎彝譜》卷一記載:“禮部一本為欽奉上諭事,太子太保禮部尚書臣呂震,于宣德三年三月初三日,接到司禮監太監臣吳誠赍出圣諭一道著臣會同太常寺卿臣周瑛,司禮監太監臣吳誠錄查本部祠祭冊籍,以及太常寺禮寺署,司禮監內豐積庫冊籍,所載郊壇太廟內廷供用等件。”《宣德鼎彝譜》卷五記載:“以上應該補鑄一應大小鼎彝壺尊俎豆簠簋鹵簿諸器,合計一萬五千六百八十四件,除鼎彝鑄過外,余器應補鑄者,照永樂十三年禮部題請,鑄造諸項品目款式列冊上呈。”嘉靖甲午(1534)文彭抄本序“《宣德鼎彝譜》十六冊出自于忠肅公家,公于正統中為禮部祠曹郎,得之于司禮監太監吳誠”。根據以上證據,禮部尚書呂震在永樂十三年修訂了祭冊籍,“錄查本部祠祭冊籍”八字證明了正是于謙為禮部祠曹郎時所抄錄。禮部祭冊籍(三卷本殘卷)是清雍正朝年希堯從工部找到,見《中國善本書目·子41018573宣德彝器譜》,今存中國科學院圖書館。清道光朝湖北按察使張青選題簽,傅儼抄錄譜本現存浙江圖書館(曙光路館古籍部)。以上記載說明宣德朝鼎彝在設計譜冊(即《宣德彝器譜》)過程中,參照了永樂十三年禮部呂震所修祭冊籍。呂震本人在宣德元年去世,鑄造鼎彝之事,由明宣宗皇帝、工部尚書吳中、司禮監太監吳誠、禮部太常卿周瑛等人完成。

據《大明會典》卷一百五記載:“國初諸藩國進貢,東洋大小硫球三國貢物有生紅銅、錫、螺殼、金銀、瑪瑙等;南洋諸多藩屬國貢有寶石、珊瑚、玳瑁、番紅土、血竭、黃蠟、錫、西洋鐵、烏爹泥、石青、回回青、寶石等等。”原料來源是在明初藩屬進京納貢之物,以上記載否定了之前研究者質疑材料來源的諸多錯誤論點。

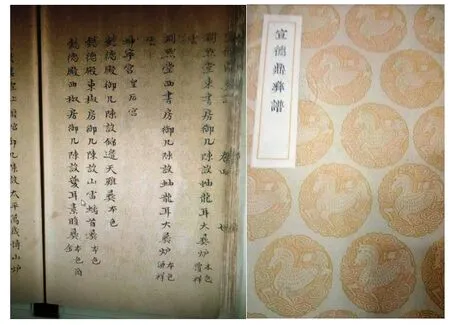

《宣德鼎彝譜》卷五有“工部一本為鼎彝鑄冶告成,進呈御覽恭謝天恩事,臣吳中”的記述,由此記述工部一本是宣德三年十一月,鑄造完工的965件鼎彝之譜冊。也就是施工的《宣德鼎彝譜》本,此本失傳。《四庫全書》所講的前本是禮部存永樂十三年呂震本,后本是《宣德鼎彝譜》卷二“司禮監一本為欽奉上諭事”,此本是今天所見傳世譜本,是司禮太監吳誠、工部尚書吳中、禮部太常卿周瑛等人設計過程的原檔譜冊。

明崇禎五年 前明御賜樂山堂家譜(孫氏族譜)

明天啟本 宣德鼎彝譜國家博物館藏

明內府朱絲欄抄本明宣宗《御制集》,其卷四十一《睡起》詩曰:“三邊無警萬民安,朝退恭承圣母歡。日晏小齋聊隱幾,起拈書卷靜中看。日長庭院睡初醒,裊裊爐熏一縷清。坐對小山渾咫尺,落花啼鳥總幽情。”明末萬歷進士陶珽編輯《說郛續》所收明人雜著500余種,有清順治三年(1646)宛委山堂刊本,輯錄明寧獻王朱權(1318~1448)撰《焚香七要》:“香爐官哥定窯,豈可用之?平日,爐以宣銅、潘銅、彝爐、乳爐,如茶杯式大者,為適用雅觀。”《宣宗皇帝實錄》、御制詩《睡起》和寧王朱權所著《焚香七要》是當事人記錄事件的鐵證實據,證實了《宣德鼎彝譜》及宣德鼎彝的存在。

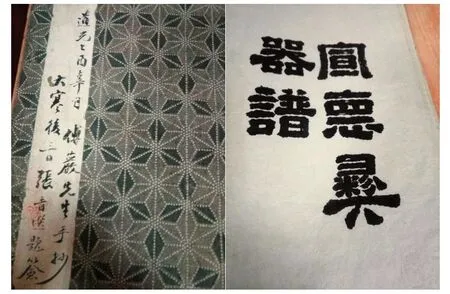

明亡以后,文彭(1498~1573)家中藏書散出,被照曠閣張仁濟、張海鵬、張金吾家族收藏。張海鵬在清嘉慶十三年輯錄文彭抄本存于《墨海金壺》而刊行,此書標有“四庫全書原本”六字,現存浙江省圖書館(西湖孤山館善本室)。后因張海鵬家失火,文彭老譜連同《墨海金壺》中的大多書本被燒毀。崇禎中書舍人給事武英殿文震亨(1585~1645)所著《長物志》,其十二卷(浙江鮑士恭家藏本)志器具,卷第七稱:“三代秦漢鼎彝及官哥、定窯、龍泉、宣窯、皆以備賞鑒,非日用。所宜惟宣銅彝壚稍大者最為適用,宋姜鑄亦可,惟不可用神壚太乙及鎏金白銅雙魚象鬲之類。尤忌者云間潘銅胡銅所鑄。”山東省圖書館古籍部唐桂艷2009年在《藏書家》第十六輯發文稱:“山東省政府主席王耀武于1948年斥巨資收購安丘趙錄績模鬯閣藏書,派省圖書館長王獻唐、主任路大荒等人赴青島點校模鬯閣藏書,移交山東省政府《模鬯閣書目》,現存山東省圖書館古籍部,在該批善本藏書中找到明嘉靖時項子京手抄本《宣德鼎彝銘》二冊珍本,現存放在山東大學圖書館古籍部。”項氏所著《宣爐博論》也在此時。項子京(1525~1590),嘉興人,明末崇禎十年進士,官御使。其所著《蕉窗九錄》被嘉興人曹溶(1613~1685)輯錄進大型叢書《學海類編》,民國九年上海涵芬樓景印版《蕉窗九錄·論香》云:“香爐官哥、定窯、龍泉、宣銅、潘銅、彝爐乳爐大如茶杯而式雅者為上。”明鴻臚寺高濂生于嘉靖初年,生活于萬歷年前后,著有《遵生八箋》,其中有云“論宣銅、倭銅、爐瓶器皿”。屠隆(1544~1605)明萬歷五年進士,曾任禮部主事郎中等官,著《考盤馀事》一書,其卷三香箋也云“香爐,官哥、定窯、龍泉、宣銅、潘銅、彝爐、乳爐大如茶杯者為上”。查證《中國善本書目·子41018571宣德鼎彝譜(八卷)》,明天啟年間鮑士恭家藏本(四庫全書底本)在國家博物館存放,書末另附有項元汴《宣爐博論》一卷“皇明天啟丙寅春三月就李項子京書”,該書是皇明天啟年間三月抄就于項子京《宣爐博論》,書中《宣德鼎彝譜》內容抄自于《宣德鼎彝銘》(項元汴嘉靖抄本)。由于抄錄《宣德鼎彝譜》本及《宣爐博論》本合于一書內,又用了神宗皇帝給于謙的謚號“于忠肅公”,《四庫全書》本鼎彝譜抄了天啟本,因質疑者沒作源頭考據工作,誤把天啟本所附《宣爐博論》抄寫日期當作了嘉靖本《宣德鼎彝譜》的抄寫時間,因而對抄寫時間產生誤判。以上證據否定了質疑者認為宣德鼎彝在萬歷之后才有文獻記載的錯誤觀點。

光緒九年鉛印版鼎彝譜(現存浙江西湖孤山館善本室),題跋講了安徽歙縣許佐(任刑部員外郎),光緒間為安徽巡撫延聘入幕,甚倚重,能詩文,工書精鑒別,因避咸豐兵亂北渡次仙女鎮得其底本。題跋曰:

清宣統三年 宣德鼎彝譜及題跋

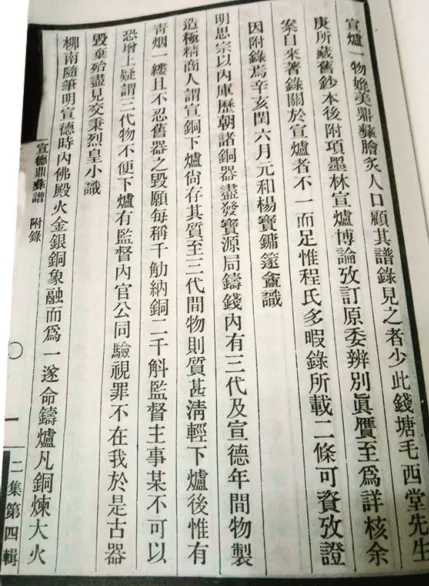

清乾隆四庫全書收《宣德鼎彝譜·卷七》

明宣德 山雷螭首彝

“宣爐之美世所艷稱,幾于三代法物同其寶貴,而溯其源,始覆其真贗,則又言從殊良由當圖譜無所考證,所稱述者皆齊東野語,偽以傳偽,唯四庫全書提要,載有宣德鼎彝譜八卷,為浙江鮑士恭家族本,世亦未見,蓋僅呈進而未刊行耳,咸豐庚申佐避兵北渡次仙女鎮,于市肆故紙堆中,得此抄本檔案,具在所纂集及楊文前后序,項氏博論悉與提要一一吻合,乃至即有鮑氏本照錄出也,久置匣中,漫不省記,今年與同幕山陰陳君鏡堂、俞君黎生偶論及之出以相示,二君從與刊布,躬任校雜正共魯魚亥豖,且出資以贊厥成,適帥府有鉛字聚珍版,爰假以排印,俾由茲顯著于世。二君誠功人哉。按文氏序稱,宣德鼎彝譜十六冊足征圖繪之多,惜皆佚去無存,末由按圖考索,而就中窮流溯源明辨以洵足資鑒別,而為博雅之助,因以提要一則,冠之簡端。其已論列者不復贅述第志,其緣起如此云。光緒九年歲次癸未季夏,古歙許佐書于皖江節署幕府。”

另有毛西堂家藏本在清末辛亥年刊印版(今存浙江西湖孤山館善本室),其書楊寶鏞序言云:“宣爐一物媲美鼎彝,膾炙人口,顧其譜錄,見之者少,此錢塘毛西堂先生庚所藏舊抄本,譜后附卷有項墨林宣爐博論,考訂原委,辨別真厭至為詳,核余案自來著錄,關于宣爐者不一而足,唯程氏多暇,錄所載二條可考證,因附錄焉,辛亥閏六月元和楊寶鏞核實。”

《續修四庫全書》所收杭世駿著《道古堂文集》記載,雍正朝工部侍郎年希堯在部中找到宣德朝黃冊一本:“鑄冶須知黃冊一本鈐印進呈御覽,所應頒發各項物料,須至冊者計開,暹羅國風磨(風能轉動石磨)生礦洋銅三萬九千六百斤、赤金八百兩……”此黃冊對應了《宣德鼎彝譜》卷二的說法:“宣德四年四月二十四日,上御乾清宮瑤華殿,敕諭司禮監太監吳誠,工部尚書吳中等,所上冊本朕已親覽,所費浩大,著爾等可往工部校勘虛實,其金銀藥料等物作何用度,可酌量裁減的實具本奏來。”“今將裁減物料清冊具奏如左,暹羅國洋銅原冊三萬九千六百斤,今裁減七千九百二十斤,實該三萬一千六百八十斤。”宣德皇帝因鑄造鼎彝所費浩大,裁減重量尺寸后作廢的工部黃冊料單,在雍正朝被工部侍郎年希堯找到。“檔冊猶在,鑄鼎年月尤可考也”,所以杭士駿否定了《帝景物略》作者劉侗(1593~1636)未見實錄,妄言宮殿失火的說法。

《宣德鼎彝譜》的流傳印跡

從宣德皇帝、崇禎皇帝、寧獻王朱權、于謙、文彭、文震亨、文秉、項元汴、高濂、屠隆、鄧士龍、曹溶、鮑廷博、鮑士恭、乾隆皇帝、年希堯、劉墉、紀昀、和珅、翁樹培、杭士俊、張仁濟、張海鵬、張金吾、錢熙祚、許佐、毛庚、楊寶鏞、邵銳等人,及明清朝歷代鑒定家、收藏家,金石、文獻考據專家多次考證,八卷本《宣德鼎彝譜》傳承有序,是宣德朝存司禮監設計鼎彝的原檔。質疑者否定《宣德鼎彝譜》及宣德鼎彝是完全錯誤的。

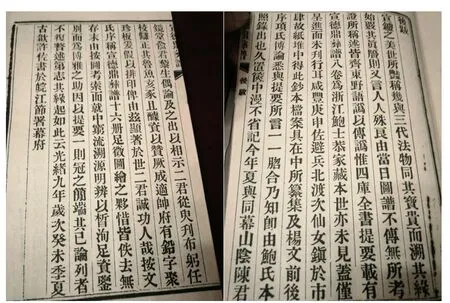

開始見到并傳抄《宣德鼎彝譜》的是于謙,而后是明嘉靖時期的文彭、項元汴,而非清中早期的杭世駿。《墨海金壺·宣德鼎彝譜》(文彭抄本)跋文:

“《宣德鼎彝譜》十六冊,出自于忠肅公家,公于正統中,為禮部祠曹郎,得之司禮太監吳誠,誠于宣德間奉敕曾監督鑄冶之事,當日興工開冶,身親目擊其事,因與大宗伯呂公震、太常卿周公瑛彚著圖譜進呈尚方,九重嚴密,世無傳本,最為珍秘,此譜乃進呈之副本也,忠肅公官禮曹時,與司禮吳公為京邸比鄰,莫逆交稔,得以有此。余與忠肅諸孫豫庵中翰素稱相知,往來契密,暇日偶以出示,因拜假歸,乃命畫工繪圖敷采,裝潢藏之笥中,以時展玩,得睹昭代典章文物之盛,非獨以鼎彝熏燎之微,而忽視之也,倘有海內好事諸君子,購得宣爐,真者當按圖披視,梗概自明,余雖非博雅之流,恒喜茗椀熏爐,日與周旋,開冊盤桓,撫圖玩式,每致忘于寢食,因自哂痂癖多,難免達人之嗤矣,然則此冊序次精詳,應輿博古圖,考古圖諸書共垂不朽也。嘉靖甲午歲仲春上浣吳郡文彭書于玉磬山房。”

從文彭序可知,此譜是司禮監保存設計過程中的原始本檔案,卷一、卷二為遴選款式設計圖紙和方案調整的過程。“工部一本為欽奉上諭事,太子太保工部尚書臣吳中……已經會同諸臣參酌,遵旨于博古圖錄,考古諸書遴選款式典雅著,紀得八十有八種,其柴官哥汝定均中,亦選得二十有九種,二共一百一十七種……以供郊壇太廟內廷之用,共紀一百一十七款,通紀三千三百六十五件。”卷三、卷四為首期工程(宣德三年五月至十一月),御用祭祀、內府和各宮殿鼎彝說明資料,開工實際領取物料。卷五記錄了首批鼎彝完工驗收情況,第二批須補鑄鼎彝先呈睿覽清冊事宜。宣宗皇帝鑄冶之日,要求工匠用十二煉工藝,致使宣德三年六月十五日,已開工的鑄造材料不足,先做了皇家御用鼎彝。宣德三年六月二十六日,工部又調整鼎彝數量,只完工了965件。卷三、卷四、卷六、卷七是鑄造鼎彝名目冊,大多數需補鑄,卷八的鼎彝只留有譜冊并沒有鑄造。這也是后人沒有在兩京各衙門、內府道場、名山道觀發現宣德三年鼎彝的原因。

清光緒之前,只有宮廷存放的《四庫全書》及收藏家的幾本存書而已,工匠未能見譜。《大明會典》營繕清吏司卷一百八十七規定“高用周尺,余今尺,下同”。由于民間無法悉知,以至譜中尺寸不知所用為何尺,因沒有根據,工匠無法仿造,所以后世爐皆是寄托款的臆造器物。《宣德鼎彝譜》是宣德三年四月二十四日之前設計過程的原始檔案,存放于司禮監而得以傳世之本。根據明代文獻相關記載找到可信出處的器物,對證譜中卷二“鑄造鼎彝大小輕重估計該用對象裁減十分之二,具冊上聞”,鑄造完工的鼎彝大小輕重比譜記載少了十分之二;再對照鼎彝譜卷二料單做無損檢測金屬成分,與此譜相互印證鑒別真贗,且完全合符之器,就是真正的宣德三年鼎彝珍寶重器。

明思宗以內庫歷朝諸銅器盡發寶源局鑄錢,文秉(1609~1669)《烈皇小識》季稗史匯編本,卷六云:“上又將內庫歷朝諸銅器,盡發寶源局鑄錢。內有三代及宣德年間物,制造精巧絕倫,商人不忍舊器毀棄,每秤千斤愿納銅二千斤。監督主事某不可,謂:‘古器雖毀棄可惜,我何敢私為輕重?’商人謂:‘宣銅下爐,尚存其質,至三代間物,則質清輕之極,下爐后,惟有清煙一縷耳,此則誰讓其咎?’監督謂:‘圣性猜疑甚重,若如公言,必增上疑,如三代物不便下爐,則有監督內官,公同驗視,罪不在我。’于是古器毀棄殆盡。”以上對崇禎皇帝毀了三代及宣銅鼎彝之事有詳實記載,證實明皇宮御用祭器確為宣銅。

由此宮中御用宣德鼎彝盡被崇禎帝所毀,后李自成農民軍大掠京師,王公勛貴富家金銀銅器皆被洗劫一空并毀煉成餅。經此兩難,“陽烏之镕藏,加以滄桑換劫,半塵燹灰,內庫供儲都銷泉局,六龍杳去空題像海之銘,九鳳飛來莫認穿花之式等,玉盌以飄零共金仙而嗚咽,真宣多厄,全譜難尋……”清末之后又經多次戰亂,直至上世紀50年代大煉鋼鐵及“文革”破四舊之災,宣德三年鼎彝禮器存世已極稀少。

尋找宣德鼎彝標準器

工部尚書吳中在《宣德鼎彝譜》卷五稱:“十一月奏疏……我皇上敬天法祖,聿修圣德,與唐堯并體,虞舜駢肩,海晏河清,年登歲稔,黔首康定,宗社奠安,萬國咸賓,四夷臣服,越棠白雉來集,禁廷弱水丹鶼歸翔,霊沼日月照臨,罔不慕化。爰有暹羅之國祥占星歷,仰企華風,重譯獻琛,不辭跋涉,險歷鯨波,朝觀鳳闕,鼓舞膜拜,喜觀天顏,知我皇上,重德輕財,不寶珠玉,瑾貢良銅百億,以供神禹鑄鼎之需。爰敕臣工越稽典禮,取吉與工,賴皇上如天之福,山岳效靈,風云增色,鼎彝鑄器指日告成,謹占本月十五日,長至之辰,帝歷與日月增長,皇圖共乾坤永固,臣謹同禮部太常卿、司禮監諸臣恭誠按驗,逐件精詳,并皆完好無訛,恭詣乾清宮。”明洪武三年成書的《御制大明集禮》卷三十七·兇禮二記載,明器“用器無祭器,有燕器”,所以墓中沒有是祭器的宣德鼎彝。那么,代表大明“皇圖共江山永固”、存世極其稀少的宣德鼎彝如何才能找到呢?筆著認為標準器只能從明代文獻記載有宣德爐的地方去尋找。

據明宣宗皇帝《御制詩集·賜會昌伯孫忠還鄉詩》序曰:“會昌伯孫忠,中宮之父也。中宮有賢德,佐朕治內,皆父母之教。朕既崇忠爵秩,又推恩其三世。忠謁告歸省母,展榮之禮于祖考,孝之道也。特賜詩以華其行云。”詩中有“手謄黃紙寫丘壟,冠衣簠簋紛前陳”之句。

山雷螭首彝螭首特寫

宣德二年孫貴妃生英宗,百日之后立為太子,宣德三年三月立貴妃為皇后。按禮制孫皇后需行祭祖之禮,由于孫皇后不能親自回鄒平老家行焚黃之禮致祭,由其父會昌伯孫忠代理。宣德四年九月初三日,宣宗皇帝在武英殿送行并賜御制詩及序,明確記載孫忠回家行焚黃之禮所用祭器皆是皇家所賜。明景泰大學士、少保陳循撰《芳洲文集》,記錄了會昌伯孫忠神道碑銘:“宣德丁未太上皇生,于是貴妃正位中宮,公亦進會昌伯食祿千石,子孫得世其爵,并得追封三代考妣,公辭至再不允,命中貴人崔輔偕公歸焚黃于先隴。北還未幾,遭太夫人丁氏之喪,復命中貴人許源往為治喪葬,賻贈甚厚,既而以公年老特免每日朝,宣廟嘗偕中官幸公私第慰問喪疾。”

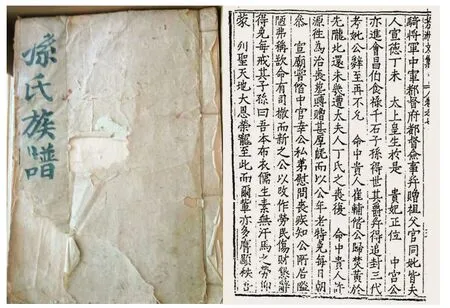

《前明御賜樂山堂家譜》(孫氏族譜,以下簡稱《樂山堂家譜》)記載了宣德四年,皇帝追封孫皇后高祖孫七翁、曾祖孫復初、祖父孫士英為會昌伯的圣旨:“奉天承運,皇帝制曰,朕惟君之嘉寵其臣,必推恩其先世,況中壺之所自而儲闈之外氏哉,肆在先朝明著國典……”“奉天承運,皇帝制曰,朕惟德之厚者其慶遠以宏國家于崇德之典,蓋亦酌宜而施焉,朕今建中宮正儲副之位,而覃恩其外氏必泝所自此有,國之常經也……”“奉天承運,皇帝制曰,國家篤姻親之誼,推福慶之本,以為其積厚者報亦蓋古今所同也……”《宣宗皇帝實錄》亦記載此事,佐證了宣宗皇帝御賜詩“冠衣簠簋紛前陳”的情景,根據祭祀禮制,祭祀用的香爐也在該批祭器之中。

發現山雷螭首彝

明宣德 山雷螭首彝

據現存山東鄒平市青陽村明代錦衣衛鎮撫孫璽墓志銘記載,可確認“御賜樂山堂”是宣宗皇帝中宮孫皇后家。而在鄒平市韓坊村發現的崇禎五年修《樂山堂家譜》,為我們研究明史提供了珍貴的歷史資料。上世紀70年代倒塌的老房為孫璽于成化年間所建莊園,同時找到鼎彝一件。通過其家譜和《宣德鼎彝譜》記載,對證器型等特征是孫皇后坤寧宮東椒房的山雷螭首彝。

《宣德鼎彝譜》卷四記載坤寧宮(皇后宮)“懿德殿東椒房御幾陳設山雷螭首彝”。卷七又記:“懿德殿東椒房陳設山雷螭首彝,仿宣和博古圖式大小如圖,高二寸八分,耳長二寸一分,足高三分,口圓徑九寸二分,腹深二寸五分,重十兩八錢,十二煉洋銅鑄成,淡藏經紙色,不施金采,陳設懿德殿東椒房御幾。”《宣德鼎彝譜》卷二:“司禮監一本為欽奉上諭事。司禮監太監臣吳誠于宣德三年四月二十四日,奉圣旨命臣前往工部,查勘所奏鑄造鼎彝應用金銀藥料物件。臣與部臣吳中等細加酌量,鑄造鼎彝大小輕重,估計該用對象裁減十分之二,具冊上聞,恭呈御覽,倘蒙圣恩俞允勅諭,付外施行,今將裁減物料清冊具奏。”《宣德鼎彝譜》卷三:“宣德三年五月初一日,叨蒙圣恩俞允裁減鑄冶鼎彝應用材料,理合具題,遣官恭詣內庫并各署管衙門領取。”此鼎彝重十兩八錢,按照十六兩制,裁減十分之二,實際只有八兩多(約259.44克)。據《大明集禮》《大明會典》營繕清吏司卷等記載,明朝度量規定“高用周尺,余今尺”,蓋因周漢兩朝享國最久,按照禮制高用周尺,廣可用明尺。故按明朝度量,宣德鼎彝器應為高二寸八分(周尺)裁減十分之二,則約為5厘米;口圓徑九寸二分(明尺)裁減十分之二,則約為8.5厘米。山雷螭首彝各種特征完全符合史料記載。

山雷螭首彝底款

山雷螭首彝為十二煉,指的是宣德鼎彝冶煉鑄造整個流程,暹羅國進貢生銅礦后提煉金屬銅的過程(減法),又有在不同溫度、不同時間加入鉛、錫、銻、鋅與提煉好的精銅多次合金冶煉,為多元特殊復雜合金技術(加法),才煉成好的合金“黃銅”,到鼎彝鑄造成形、表皮上色完工的全部程序。“山雷”之名出自易經六十四卦·頤卦,中正而吉祥,養正必吉之意,這也是《宣德鼎彝譜》卷五“品格典雅與官職名目義合經史……深合古制,大洽朕懷”。山雷螭首彝是六煉、八煉、十煉、十二煉四個等級中技術最高的種類,山雷螭首彝只做了一件,表面皮色為淡藏經紙色。通過無損檢測,測得山雷螭首彝所含金屬成分是多元復雜合金鑄造,含銅58.59%、鋅30.55%、鉛8.15%、錫1.32%、銻(河南省西平縣出山鎮得名的出山水銀)1.2%、鎳0.12%、鐵0.06%,其中鎳為表面皮色所用,鐵是冶煉金屬所用大鐵鍋所含的雜質,銅鋅合金為特殊黃銅,又加入被后人稱為“巴氏合金技術”的鉛、錫、銻進行復雜技術鑄造而成。黃銅之精良已達到特殊黃銅的工藝,是高標準的多元復雜合金技術。項元汴《宣爐博論》言:“宣廟當鑄冶之時,問工匠曰煉銅何法遂至其精美,工奏云凡銅經煉五六,則現珠光寶色,有若良金矣,宣廟遂敕工匠,煉必十二,每斤得其精者才四兩耳,故所鑄鼎彝特為美妙。”

據科學出版社2012年8月版《宣銅器的整理與研究》一書:“研究人員檢測青海瞿曇寺,宣德二年鑄造的雙耳活環鎏金銅瓶標準器,鋅含量在11.808%~14.4563%之間,而錫的含量為零。雖然在器型上借鑒或模仿了青銅器,但材質上是黃銅,而非青銅。”根據《宣爐博論》宣德三年工匠所云,在宣德三年前明代工匠已經掌握了五六煉銅的工藝,但在此之前還沒有更高煉銅技術,證明瞿曇寺宣德二年銅瓶是五六煉的黃銅器。宣德三年時,宣宗皇帝敕之工匠煉必十二,煉銅技術才又有了一次質的提高。有了八煉、十煉、十二煉的制銅技術,坤寧宮十二煉山雷螭首彝含鋅值達到30.55%,正好是瞿曇寺五六煉黃銅瓶鋅值兩倍多一點。從兩件銅器含鋅量對比,前明御賜樂山堂螭首彝完全符合宣德三年宣宗皇帝要求工匠十二煉的技術要求,是與《宣德鼎彝譜》記載完全一致的。《文物春秋》2013年第2期報道:“2010年10月,北京故宮聯合臺北故宮在北京故宮午門舉辦的‘永樂宣德文物展’,展前挑選了有代表性的清宮舊藏宣銅器進行了無損的檢測。檢測單位是北京大學考古文博學院,檢測時間是2009年8月17日上午9時。檢測人員是考古文博學院崔劍鋒先生和李濤先生,使用熒光無損檢測,測定的清宮舊藏銅器結果數據‘故142844沖耳乳足爐’含鋅值12.0%,從13件銅爐所含鋅的比值順序看,從明宣德至清嘉慶,銅器的鋅含量比值圖譜曲線走了一個馬鞍形。明宣德時期11~15%左右,至明末的鋅值2~7%左右,再至清康熙的6~7%左右,雍正的7~11%左右,乾隆的17%左右,嘉慶的17~18%左右,這也是大致判斷明清銅爐年代的數據依據。”通過故宮研究明清黃銅器數據,對比山雷螭首彝的合金工藝,其技術是中國所有黃銅器中最高的,清朝造辦處的銅器達不到這樣的技術,明代正德、崇禎官造局等流傳在外的香爐、銅器也沒有這樣高的冶煉技術。根據歷史文獻資料記載只有明宣宗皇帝鑄造了高工藝的十二煉鼎彝。此螭首彝是出自明朝宣宗皇帝中宮孫皇后之侄(孫璽)鄒平明代老房之中,也是譜中陳設坤寧宮孫皇后用的山雷螭首彝,金屬成分及金屬配方比例,經與鼎彝譜冊料單相互印證全部相符。

查證《樂山堂家譜》第88頁載,大明太傅會昌侯、追封郯國公謚榮襄孫公墓志銘:“宣德皇帝特愛重之,每游內苑及演武較射,輒令隨侍左右,詩書、圖畫、珍玩、衣服、鞍馬之賜前后不一。”《樂山堂家譜》第152~153頁:“獨先世所遺衣服、珍寶……我祖妣珍藏愛惜,不肯輕棄……恐久而遺忘,聊述一二事以存于冊末。后世為子若孫者,其謹識而無忘也哉。大明崇禎五年十一月十九日,孝孫邑庠生迎恩、延恩敬記。”此是于氏老夫人(1520~1594)臨終囑咐兒媳林氏和兩個孫子,家中藏有嘉靖之前先世珍寶的文字記述。在宣德四年追封孫皇后三代后,九月初三日,會昌伯孫忠奉旨回家省母、行焚黃之禮,奉旨敕建祖塋,明宣宗皇帝在武英殿書《還鄉詩》送行。孫皇后賜贈坤寧宮山雷螭首彝給父親孫忠(1368~1452),中官崔輔偕同帶回鄒平老家祭祖。成化年間,太傅會昌侯郯國公孫繼宗(1395~1479),因家中無人照看祖塋,稟明憲宗皇帝令其侄錦衣衛鎮撫孫璽(1432~1492),奉旨帶俸回家看守祖塋,四時祭祀。對此,《樂山堂家譜》124頁引“大明故忠顯校尉左所帶俸鎮撫孫公墓志銘”記述:“英宗皇帝復登寶位,軫念戚里,素知公賢,遣使召至,特升公錦衣衛鎮撫,蓋異數也,在任三年,謙慎自守,侍伯太傅郯國公如父,伯亦愛如己子,日接賢士大夫,擴充其見聞,因恩,祖塋久曠香火,肯乞奉祀,上允其請。仍命帶祿于邑,畫錦輝煌,鄉人榮之,憲宗皇帝復取還任,誥封忠顯校尉。”所以宣宗皇帝御賜鄒平樂山堂珍寶在孫璽家,這一族支脈百年人丁不旺,五代單傳,至第十一世孫迎恩、延恩才兄弟二人。《樂山堂家譜》謂:“先考府君奉恩例納衡府典儀,蒙兩院暨戶部題請,奉旨勅,奉太師安國公恭憲公祖塋,祀承繼佃種欽免祭田兩頃,率合族供祖塋春秋二祭。”萬歷年間,神宗皇帝再次下旨整修先太師祖塋牌坊,命令十世孫重光(1545~1617),春秋祭祀,看守先太師祖塋。因憲宗、神宗皇帝兩次下旨給鄒平樂山堂,令家人看守祭祀祖塋,使在宣德四年被會昌伯孫忠帶回家中祭祀的山雷螭首彝,有了皇家祭祀的任務,才傳至明末。

《樂山堂家譜》124頁記:“憲宗皇帝復取還任……然東歸購堂一所,匾曰‘淡居’,又置東西南三莊,各有園亭,雜植奇花異卉,環繞左右。”孫璽成化間所置堂園是今鄒平市韓坊村“孫家園子”。明末戰亂,山雷螭首彝被大明忠顯校尉孫壽昌藏于孫璽所建莊園墻中,后因孫壽昌抗清殉國,家中無后,過繼了其叔父孫延恩的一個孫子(孫爾齡)為后,住在其家中。到十四世、十五世家族人口繁盛,兄弟近20余人,后因為多次娶妻蓋房分家,家傳財寶逐漸分流。而這件老爐上世紀70年代,仍出自明末孫壽昌所居住的明代成化年間所建祖屋之中,證明是因明末之亂所藏,因此躲過明代之后幾百年的戰爭災難和建國初期大煉鋼鐵之災。“文革”破四舊期間,家族中《樂山堂家譜》另外三本悉數被毀,現僅存明崇禎年間老譜,被二十二世孫永昌(爺爺)所藏,導致當時家人只知祖上是明朝孫皇后家,具體事情不詳。此時孫永昌已去世,山雷螭首彝從倒塌的舊房墻中發現后,因有磕碰損傷,家中老人(奶奶)認識不到器物的珍貴,就一直用做節日祭祖焚香,事后放置床下,已有40余年。

宣宗皇帝敕建祖塋在1986年9月被鄒平市青陽村磚窯廠所毀,孫璽墓志兩塊得以保留在一村民家中,墓中大量器物被搶分。有明皇宮所賜七兩翡翠荷花、三兩鑲金夜明寶珠、宋窯黑色酒壺、二兩玉帶鉤等等珍寶。狀元曾、尚書王直、王英所書神道御碑、石闕等地上建筑,在1952年建設滸山水閘時,因石料短缺被民工所毀。所幸碑文內容保留在舊《鄒平縣志》和《樂山堂家譜》中:“先皇之御制誥,敕與碑志雜文錄成一秩,沐手親錄,朝夕觀覽,庶幾存什,一于千百不至泯沒無存,令后人一展卷如再觀先德,恍若親沐皇恩焉,嗚呼,其永念也哉。”《樂山堂家譜》載有明仁宗皇帝敕一道、明宣宗皇帝敕旨、封誥、賜十多道,宣宗皇帝和孫皇后四道御祭文、兩副御賜詩、一柄賜會昌伯孫忠御制扇、明英宗皇帝圣旨及賜、明憲宗皇帝圣旨、明神宗皇帝圣旨,及朝中大臣諸公,胡儼、孫忠、曾、王英、王直、劉翊、劉吉、尹閔、張懋、李賢、陳芳洲、王越、毛紀、毛澄、程敏正、倪謙、倪越、鄒干等人碑志雜文等。至少崇禎五年修此家譜時這些珍寶尚保存在家中,同時也證明了家譜記載所賜珍玩一一不等是真實的。“為農為士為大夫望重海邦,千百載咸蒙祖德。封公封侯封伯子勛隆畿輔,億萬年永沐皇恩(孫氏祠堂楹聯)”,御賜鄒平樂山堂存有明嘉靖之前宣德珍寶,是有據可查真實可信的。

鄒平市博物館比對了明末都御史張延登家藏銅器,沒有樂山堂孫皇后家山雷螭首彝包漿老舊,其包漿與國家博物館藏宣德六年鄭和銅鐘及明景泰年間銅火銃相近。鼎彝鑄冶工程是明宣宗皇帝親自督造,字體精美符合其書法形韻。螭首的神韻和故宮三大殿螭首相似,經技術檢測、金屬分析全部符合《宣德鼎彝譜》記載的十二煉的鑄造工藝特證。是暨今所發現的全國黃銅器中煉銅技術最高的一件,其技術之高非民間工匠所能及。是出自明朝錦衣衛鎮撫孫璽所建的莊園之中,與陳設坤寧宮東椒房孫皇后所用山雷螭首彝,與《宣德鼎彝譜》《前明御賜樂山堂家譜》記載互相印證全部特征相合之器。

綜上考證,鄒平御賜樂山堂(孫皇后家)藏591年的山雷螭首彝,是一件傳承有緒、脈絡清晰、與歷代文獻記載相符的宣德三年十二煉鼎彝標準器。從而破解了邵銳所說“六龍杳去空題像海之銘,九鳳飛來莫認穿花之式”這一困擾收藏界的謎題,正本清源,厘清了法國保羅·伯希和、英國羅斯·基爾等人未看《實錄》,沒做源頭考據工作的錯誤論斷。

(后記:本文撰寫過程中得到中國明史學會會長、南開大學博士生導師南炳文教授悉心指導,并親筆修改、補正,特此感謝!)