不容忽視的微塑料

2020年1月19日我國頒布了新版“限塑令”。當今世界,塑料制品隨處可見,在給我們的生活帶來諸多便利的同時,也給我們帶來了無盡的煩惱。

——編者

在我們的食物里、飲用水中,甚至呼吸的空氣中都可能含有極其微小的塑料顆粒。這些微塑料對我們的身體會有什么影響呢?科學家正在進行調查。

如果好好數一數家里有多少塑料制品,也許會讓你大吃一驚。打開廚房櫥柜最底層的抽屜,里面是“琳瑯滿目”的各式塑料盒、蓋子、杯子和吸管,還有用過一次就得扔的一次性塑料餐具。據估計,平均每戶家庭每年要產生6千克塑料粉塵,有大約7000億片被稱為“微塑料”的碎片。它們就像雪花一樣,每一片都不一樣,但每一片都可能是有害的,會給我們的健康帶來隱患。

無處不在的微塑料

人類已經生產了83億噸塑料。塑料一旦被合成出來,它們就將伴隨我們幾個世紀不會消失。

微塑料不只是存在于室內,它們其實“無處不在”。水里、空氣里、食物里,我們被塑料“云霧”包圍著,所有的東西幾乎都被塑料污染了。每天還有更多的塑料物品被制造出來。

廢棄塑料污染是一個令人頭疼的大問題。2017年,美國加州大學的一個研究團隊發表論文指出,塑料污染包括了“有史以來人類生產、使用的所有塑料及其最終歸宿”。據估計,自塑料發明以來,人類生產了大約83億噸的塑料制品,其中50億噸塑料或被埋進了垃圾填埋場,或被隨意丟棄在環境中。

著名的埃及吉薩金字塔重約500萬噸,我們可以想象一下,相當于數千個吉薩金字塔那么大的塑料垃圾山會是怎樣令人震驚的一幅圖景!塑料產品和塑料垃圾每天還在繼續增加。每年都有400萬~1200萬噸的廢棄塑料最終進入海洋環境。大的塑料碎片已在我們的環境監測“雷達”上被定位多年,然而,這些大的塑料垃圾還只是一個更可怕塑料危機的開始。因為塑料是一種高分子合成材料,它不會被生物降解,但會被風、海浪和陽光分解成更小的碎片,這些碎片可以小得我們的肉眼根本看不到,但它們仍然存在,滲透進我們周圍環境的每一個角落和縫隙中,也包括我們的身體里。

人類生產了大約83億噸的塑料制品,其中50億噸塑料或被埋進了垃圾填埋場,或被隨意丟棄在環境中。

微塑料的存在并污染環境已是普遍共識,但迄今為止,我們對微塑料的了解以及微塑料對我們的潛在影響還所知甚少。特別是微塑料對人類健康的危害,還未引起足夠重視,甚至很多人還完全沒有當回事兒。其實,解決微塑料污染問題已刻不容緩,微塑料是我們面臨的一個極大的健康隱患。

微塑料污染的復雜性

現在已有50億噸塑料垃圾被填埋或丟棄到環境中,它們大小形狀各異,化學成分復雜。

應對微塑料對人類危害的重大挑戰之一是其多樣性。就微塑料大小而言,可以橫跨至少七個數量級:最大的為5毫米,而小的被稱為“納米塑料”的塑料碎屑只有1納米甚至更小。微塑料的形態也大相徑庭,有完美的球體、不規則的塊狀物、參差不齊的碎片和尖利的纖維狀碎片。

微塑料的化學成分也各不相同。微塑料可由數百種甚至數千種不同的高分子聚合物組成;微塑料中還含有種類繁多的添加劑,如塑化劑、阻燃劑等;廢棄塑料還會從環境中吸收污染物質,如碳氫化合物、殺蟲劑,甚至各種重金屬。讓事情變得更為棘手的是,每一顆塑料微粒都有可能被有機物和微生物環繞,形成其獨特的“小生態”……幾乎每個塑料微粒都有自己的特性。

我們在攝入塑料包裝的食物時可能攝入微塑料。

瓶裝水里的微塑料。

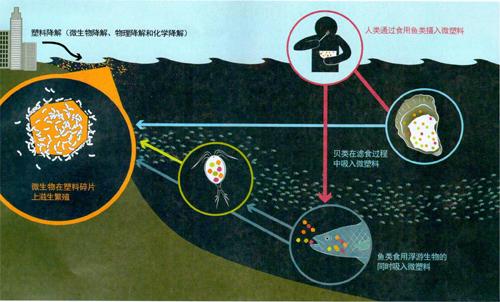

這種復雜性使得預測和探索微塑料對人體健康的影響變得非常困難——它們不是一種類型的污染物,而是由許多類型污染物構成的一整個大類。科學家認為,理論上,微塑料進入人體有兩種途徑:攝入和吸入。這種復雜性導致廢棄塑料具有了物理、化學和微生物三種污染的潛在危害:第一種物理污染來自塑料顆粒進入人體器官和組織,造成損害和炎癥;第二種化學污染是從廢棄塑料中滲出然后進入人體的有害化學物質,它們包括塑料生產過程中使用的化學物質殘余、添加在塑料中的阻燃劑,以及微塑料顆粒從環境中吸收的有害污染物質;第三種微生物污染,主要來自那些特別喜歡依附并生長在塑料表面的病原體微生物,它們通過微塑料進入人體。

通過食物進入人體

據估計,每年通過食物進入我們體內的微塑料顆粒多達6.8萬個。

想想我們吃下去的微塑料,它們可能進入我們的身體。在我們喝的飲用水里,吃的食物里,都發現了微塑料的存在。每升瓶裝水里可能含有高達上百個微塑料顆粒。其他如啤酒、鹽、海產品、蜂蜜、糖和袋泡茶,也都發現有微塑料的存在。甲殼類水生動物通過過濾海水進食,它們體內也含有大量微塑料顆粒。人類在食用這些海產品時,便會同時將微塑料吃下肚去。

飄浮在空氣中的微塑料也在不經意間進入我們的食物中。據估計,每年通過食物進入我們體內的微塑料顆粒多達6.8萬個。

之前的一項研究已證實了我們經常攝入微塑料這一事實:對來自世界各地的人類糞便樣本進行檢測后發現,所有糞便中都含有微塑料顆粒。

我們每天到底吞入了多少微塑料,以及它們對我們健康的影響如何,現在仍然未知。阿姆斯特丹大學的萊斯利指出:在糞便中含有微塑料并不是最讓我們擔心的,因為它們也許只是“穿腸而過”。真正令我們擔心的是,這些微塑料是否會對我們的內臟造成危害,甚或進入我們的血液?

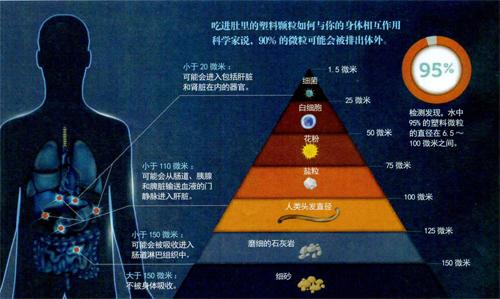

科學家認為,就我們對微小粒子行為的了解,微塑料顆粒通過腸道壁直接被吸收的可能性很小,只有1%~2%的最小顆粒能夠得以通過。僅從數量上來看,這確實不多,但這些極微小納米塑料的危害很大。它們可能穿過細胞膜,然后進入血液循環,甚至可能穿過血腦屏障或胎盤。

問題是,我們不知道每天會接觸到多少像這樣真正微小的塑料粒子,又會有多少這樣的極微小塑料粒子進入我們的身體里。就目前所了解的情況看,流入環境中的廢舊塑料會分解成越來越小的顆粒,最終都會變成極微小的顆粒;而環境中這種納米級的微塑料顆粒又很難通過常規手段被檢測到。

人類通過食用菜肴攝入微塑料顆粒。

除了吃進去的,還有吸進去的。我們的上呼吸道可以清除掉一些微塑料顆粒,但納米級的微塑料則可能會滲透進入我們的肺部,甚至還有可能進入血液循環。

微塑料的化學毒性目前尚不清楚。但根據歐洲食品安全局的一項分析,一些菜肴內有小劑量的已知毒素,包括多環芳香烴(PAHs)和雙酚A(BPA)。雖然與我們從其他來源攝取的環境毒素相比,這樣的微量看起來可以忽略不計,但就進入我們體內的微塑料所含有害化學物質的多樣性而言,我們對其化學毒性對我們身體的影響還知道得太少了。

微塑料通過生物鏈進入人體的示意圖。

海洋被塑料污染,人類將難逃厄運。

在微塑料上安家的微生物也會給我們帶來風險。科學家發現,微生物在微塑料表面生長得非常好,這些微塑料很可能會成為細菌和病毒性疾病以及抗生素抗性基因的載體。

至于微塑料造成的生物學影響,雖然已有動物研究成果,但所獲信息量仍然不多。大多數實驗動物都是水生動物,盡管塑料對它們的有毒影響多有發現,但實驗用的通常都是高濃度的微塑料球,與真實環境里的塑料污染情況并不完全一樣。

微塑料對人類健康的隱患

微塑料很可能對人體免疫系統產生影響。

難道只是虛驚一場?遠非如此。人們對微塑料危害掉以輕心的態度,令這一領域內的科學家們深感吃驚和不安。 盡管目前還沒有找到微塑料造成危害的更多的證據,更多證據還有待研究,但科學家擔心的是,對人類健康和地球生態健康構成威脅的另一種長期的、大規模的危害。

2019年初,萊斯利團隊開始尋找塑料是否會進入人體血液循環的證據。該項目的研究試圖弄明白與微塑料特別是納米級微塑料相關的五大健康隱憂:食物中的污染風險;空氣中的污染風險;對人體免疫系統的影響;是否會進入大腦和胎盤;是否有可能成為病原體的載體。一些相關研究項目正在全力以赴進行之中,不久前已得出的一些相關數據和初步結果并不令人樂觀。

荷蘭烏得勒支大學妮恩克領導的一個項目專門研究免疫系統對微塑料的反應。他們的研究表明:老鼠體內肝臟、腎臟和腸道中都檢測到了微塑料,這意味著微塑料很可能對免疫系統也會產生影響。

不同大小的微塑料對人體的影響。

在道路上不斷磨損的汽車輪胎也是微塑料的來源之一。

為了找出對人類的可能影響,妮恩克將聚苯乙烯微球添加到含有免疫細胞的培養皿中,這些免疫細胞被稱為“中性粒細胞”,它們吞噬并殺死細菌和其他入侵者。

有些未受污染的純粹微塑料,中性粒細胞會直接忽略它們,但涂有模擬了血液循環中觸發免疫反應因子的血漿的微塑料球,就會觸發中性粒細胞開展攻擊行為并吞噬掉它們,接著展開免疫攻擊行為的中性粒細胞本身也會死亡。這意味著微塑料對人類健康的隱患令人十分擔憂,盡管還有許多事情是我們至今未知的,如在免疫系統連鎖反應中,微塑料是否會觸發中性粒細胞反復不斷的攻擊。

科學家為了弄清楚被老鼠攝入體內的微塑料是否會激發免疫反應,開發了一種檢測人類機體組織中微塑料含量的方法。

在另一項較早的研究中,荷蘭毒物學家發現:培養皿中的人類胎盤細胞能夠吸收直徑200納米的聚苯乙烯微球。還有研究發現:培養皿中含有微塑料的肺部組織最后都死了。

盡管這些都只是初步研究結果,還不足以作為微塑料嚴重危害人體健康的證據。但這一領域內的許多科學家認為:我們已有充分理由相信,長期暴露于微塑料污染環境中,對人體健康是十分有害的。“我們并不想引起人們的恐慌,一些研究分析數據可以讓人安心,但也有一些確實令人擔憂。” 妮恩克說道。

我們已經看到,微塑料對人類健康構成了威脅。但這種危害可能主要涉及與神經退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌癥有關聯的慢性炎癥等。目前,我們也許只是處于一個低濃度的微塑料污染環境,也許這些微塑料顆粒本身毒性并沒有那么大,但如果我們一生都處于接觸微塑料污染的環境中,那么這種污染很可能會在我們的身體器官中累積起來。累計后的惡果還有待研究。

解決微塑料污染刻不容緩

減少產生塑料污染的源頭。

那么我們要如何應對?科學家建議,我們要盡量采取措施少用或不用塑料包裝,敦促食品行業盡量采用塑料包裝之外的其他替代辦法。我們還可以采取更多措施減少產生塑料污染的源頭:如禁止使用一次性塑料用品等;個人護理用品行業已準備逐漸開始努力減少化妝用品、美容用品中的微塑料球的使用量,這一措施如得到有效實施,那么,僅此一項流入江河湖海的微塑料顆粒可有望減少10%。

但考慮到海洋中現存的大量塑料垃圾,在我們可以預見的未來,海洋中塑料污染物的逐漸分解還將導致微塑料污染的危害持續增長。即使我們從現在開始停止塑料污染,在未來幾十年時間里,微塑料污染水平還將會繼續提升。海洋中現有的廢棄塑料不會消失,但會變得越來越小,其潛在危險性也將越來越嚴重。這些極為細小的微塑料顆粒將從水體進入空氣中,進入土壤里,并最終可能進入我們的身體里。

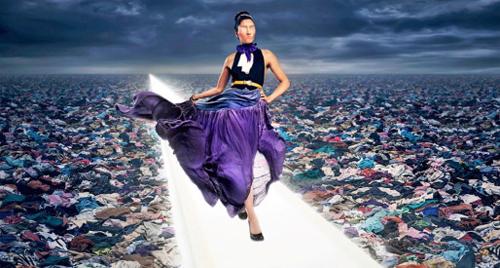

服裝用合成紡織品在海洋塑料垃圾中占有較大的比例。

對于微塑料污染及其危害,我們要面對的問題遠比我們能夠解決的問題要多得多。目前,這方面研究所取得的進展是有目共睹的,但要解決微塑料污染問題,我們還有很長的路要走。我們可能還需要許多年的努力,甚至可能需要幾十年時間的研究,才能對微塑料污染問題有更多的了解,找到其危害人類健康的確鑿證據,并找到治理的辦法。我們已經沒有時間可以浪費了。

新版“限塑令”

國家發展改革委、生態環境部2020年1月19日公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(以下簡稱《意見》),到2020年底,我國將率先在部分地區、部分領域禁止或限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消費量明顯減少,替代產品得到推廣。

《意見》提出,按照“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的原則,禁止生產銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農用地膜。禁止以醫療廢物為原料制造塑料制品。全面禁止廢塑料進口。分步驟禁止生產銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠的日化產品。分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快遞塑料包裝等。研發推廣綠色環保的塑料制品及替代產品、探索培育有利于規范回收和循環利用、減少塑料污染的新業態新模式。加強塑料廢棄物分類回收清運,規范塑料廢棄物資源化利用和無害化處置。開展塑料垃圾專項清理。同時,《意見》也提出了建立健全相關法規和標準,完善支持政策,強化科技支撐,嚴格監督執法等支撐保障措施。